- +1

奈保尔夫人和奈保尔答记者问

私家地理 徐颖

“我可以是作家,也可以是旅行者,我可以是任何事物,事实也正如此。”——V.S.奈保尔,上海,2014年8月11日

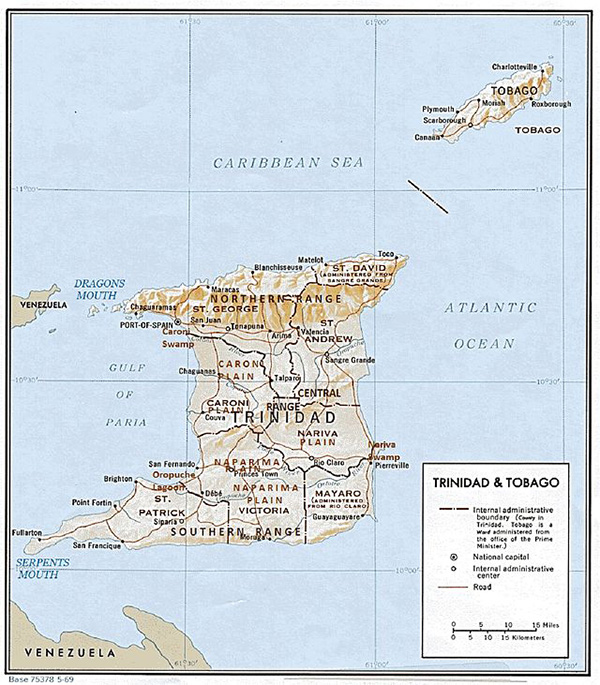

拎着宝石红漆皮包的纳迪拉·奈保尔先登场,接着,等候已久的众人看到穿蓝灰西服的奈保尔爵士坐在轮椅中,需要三四个人的协力帮助才能走上只有三五台阶的讲台。再过一周,就是这个出生于特立尼达多巴哥的印度裔狮子座英国作家82周岁生日,长途飞行后的第二天,他显得有些疲惫。

奈保尔此前的访谈和报道让人觉得他是动辄发怒、出语惊人的人。对于几十年前曾与之结伴游乌干达、后来也在旅行写作上功成名就的小辈保罗·索鲁,奈保尔曾评价:他绝对空洞,索鲁不知道自己在想些什么,他没有观点。但他老用信缠着我,每两三星期就给我写一封长信。索鲁则在自己的《跨越五大洲的友情:维迪亚爵士的影子》一书中记录了奈保尔曾经将自己亲手赠与的签名著作以1500美元的价格在网上拍卖掉了,因为他怀疑索鲁试图勾引他当时的妻子帕特。两人时不时的口角让媒体忙活不已,并且用“世仇”形容两人几十年的陈芝麻烂谷子。就在三年前,两人在英国“海文学节”(Hay Festival)上握手,据说是索鲁在伊恩· 麦克尤恩(英国作家,代表作《赎罪》)的鼓励下主动上前,而爵士也笑呵呵地迎接,在场人只隐约听到他说:“当你像我这么大年纪时……”媒体围观这一事件,普遍认为这是一宗文学世仇和好的标志,大家惊愕两人是真正的损友,《纽约客》的一篇文章感叹:或许这两人比我们大多数人对于“残忍的诚实”容忍度都要高?更不用说爵士把自己不体面的癖好暴露无遗的传记,和把一半人类都得罪了的贬低女作家的言论。有次奈保尔在访谈中急切地召唤妻子,记者问他是不是要倒水,他忧愁地说:“我怕她不在时我说错话。”

可这次爵士的话少到可以用沉默来形容。在朗读《大河湾》结尾片断之前,他声明:“这不是我的主意,这是组织者的提议。”在大多数时间里,奈保尔是个耐心的聆听者,带着沉思或疑惑的表情听大家聊天或提问,点头示意,把大部分发挥时间都留给了身边的妻子纳迪拉,当然否定一个看法时也很坚决。

纳迪拉发表外交礼节式的开场白:我们希望能够在这趟旅程中得到灵感和启示,说不定奈保尔接下去能写一本有关中国的书。不过奈保尔在随后的谈话间隙回应了这个想法,表示自己不太可能写一本关于中国的书,因为“中国是一个巨大的国家,写一本书需要很多的知识和观察,而我现在没有这些东西”。

与预期中正好相反,奈保尔表现得如此谦逊,甚至有些虚弱,叫人难以想象那些刻薄而又准确、可怕而又生动的词汇出自同一人之口。“不带任何偏见地观察一个地方”,观察正是他的写作信条。有文学评论指出,相比较旅行作家布鲁斯·查特文和卡普钦斯基的“有价值的伪饰”,奈保尔的写作传达了一种“可怕的诚实”。不过当被问及对如此评价的看法时,纳迪拉表示:“他从来不看文学评论,看的人是我,下一个问题。”直接中止了可能的对谈。

出身记者的纳迪拉对奈保尔的保护之情跃然脸上,发布会伊始,当奈保尔朗读时,现场发出物品掉落的声音即会引起她不满地皱眉。她在现场巡视,发现提问者并亲自指定,凑到现场口译那里仔细聆听每一段翻译。

或许可从作品中看出奈保尔对于创作与事实之间关系的态度。在《大河湾》一书中,奈保尔说:纪实类作品可能扭曲事实,但小说从不撒谎。有记者问纪实类作品与非纪实类作品几乎产量一样多的奈保尔,“纪实作品中保持真实度到底有多重要?”“这是一个巨大的话题。”奈保尔艰难地说,夫人在一旁补充:“这个问题可能需要大量讨论。不过有一点可以肯定,奈保尔所有的非纪实类作品皆来自他的纪实类作品。”奈保尔在一旁若有所思地点头,并不急于肯定或否定。

以前奈保尔曾间接抒发对于“创作真实”的看法。比如在一篇《世界文学》的采访中,奈保尔这样数落写过《印度之行》的 E.M.福斯特:“他是那种不懂得印度人的人。他只知道印度宫廷和一些中产阶级,以及他想诱奸的花园里的少年。 ”当记者用“浅薄的神秘”来形容福斯特的写作时,他表示同意并补充:“那是一种撒谎的神秘。”

如今年老体弱的奈保尔,几乎没有伶牙俐齿地回击任何一个提问,甚至在结尾时还感谢大家读他作品读得那么仔细。他在发布会上大部分时间都保持沉默。作为喜爱他的读者,更愿意相信他仍在缄默中观察,因为当有记者问他你对中国之行有什么期待时,他答道:“我从不期待,因为一旦期待就无法观察、就无法看见东西。我只是过来观察。”

“他从不简单地回答一个复杂的问题。”夫人解释道。

世事多变。曾颁布法律实施过针对印度移民的歧视政策的特立尼达,近期将《毕司沃斯先生的房子》一书原型,位于西班牙港的“狮之屋”(Lion House)修整一新,预备接待游人,加勒比海文学旅行主题的线路也将此地毫无疑问地收入囊中。对于18岁就离开那里的奈保尔来说,特立尼达可能还停留在《米格尔大街》和《毕司沃斯先生的房子》里那个“无足轻重的地图上的小点”上。关于奈保尔如何看待曾经成长的地方如今变成旅游景点一事,我们无法确凿知晓,因为纳迪拉此时又及时抢过话筒:“《毕司沃斯先生的房子》写得太生动了,以至于人们以为里面的事情真实存在。其实不然。‘狮之屋’只是故事原型的出发点。奈保尔在那里长大,但我丈夫不希望有任何以他为名的博物馆存在,所以我想他也不会回去看到底弄成什么样了。”

另有记者问,是否是因为殖民者的影响,殖民地才无法好好保存自己的文化。纳迪拉这次也没把话筒还给丈夫,直接回答:“我不觉得是殖民者的影响,我认为这是意识问题。殖民者其实也是很好的观察者。在印度,有很多东西正是因为殖民者才得以保护——而不是印度人自己。那些白人,他们甚至自己出钱保护一些活的遗产。我认为这不是殖民问题,而是因为我们被自己的文化独裁了,普通人的教育匮乏。印度人,甚至中国人,他们去那些所谓殖民国家学习,正是因为他们想要接受更好的教育。”

有记者主动承担了调节气氛的任务,问奈保尔戒烟前后的世界有什么差别,纳迪拉松了口气,表示这是个好问题。奈保尔缓慢地接过话筒,看上去似乎是有些艰难地说:“不,重新吸烟后……那并没有不同……”声音微弱,无法听得清晰,这时纳迪拉拿去话筒:“我来回答这个问题——不好意思,这看上去很糟糕,但我知道他在想什么。他没有真喜欢过抽烟,我丈夫抽烟主要是为了腔调,作家抽烟看上去既危险又有趣。戒烟之后他又吸了7年鼻烟,后来也戒了。幸好他戒掉了这两个可怕的习惯。”

一个称自己读过奈保尔所有作品的记者问,作为一个作家,你如何看待自己的身份定位?

奈保尔说:“我想这个问题在暗示我,我需要一个身份定位。但事实上我们可以同时拥有多重身份。我可以是个作家,也可以是个旅行者,我可以成为任何事物,事实也如此。”纳迪拉在一旁补充:“奈保尔是世界公民。”记者接着问:“做一个世界公民有遗憾吗?”奈保尔失控般地连说了很多个No,但没做更多解释。

接下去是一个试图将奈保尔与本土诺奖获得者莫言联系起来的问题:“莫言曾在很多场合表示诺奖对自己造成困扰,请问您是否也有相同问题?”此时的奈保尔似乎恢复了点精神,声音比之前都响亮地回答:“没有,没有,我能处理好。”

当一个小读者学着用成熟的口气提问:“请问奈保尔爵士,你写《大河湾》的动机是什么?”奈保尔抬了抬一直垂着的眼皮,很认真地回答他:“如果你是个作者,那你得写书;然后你得不停地写,不停地写。”

此次活动是奈保尔关于非洲的第二部小说《大河湾》中文版首发,所以话题中多涉及非洲,《非洲的假面具》以及《自由国度》等非洲题材作品多有提及,反倒是让奈保尔一举成名的《米格尔大街》和在中国反响最大的印度三部曲几乎不被提起,时间着实有限。当有记者问到奈保尔人生是否有遗憾,奈保尔显然想弄明白问题,反问:“什么方面的遗憾?”正如夫人所说,他从不简单地回答一个复杂问题。但此时爵士的声音已非常虚弱,几乎无法支撑下去,纳迪拉及时接过话筒:“我知道他要说什么:人生短暂。我们最好拥有三个人生,一个用来学习,一个用来享乐,一个用来思考。”

我听到了掌声。纳迪拉的表达赢得了喝彩。

现场更多对话

有关写作中的观察

纳迪拉:当我们再次去非洲,政客和当地学界对奈保尔说:你必须回来再为我们写本书。你20年前写的乌干达,如今事实如你所述那样发生了,你怎么做到的?你是个预言家吗?要知道,《非洲假面具》为他带来了很多批评,当时有人说他贬低非洲,以一种“皇家视角”审视非洲。这一次我们却受到非洲政治家和学院派人士的欢迎,他们向他发出这样的感叹:看看我们!奈保尔先生。你必须再给我们写本书,我们这里到处都是雷蒙德。雷蒙德就是《非洲的假面具》里那个混学术圈的,他们不停地写,却制造了大量垃圾,这种人你在现实生活中也能找到很多。(寻找奈保尔目光)

奈保尔:(与夫人对视,点头)

纳迪拉:我在非洲仍旧有很多亲戚,我有个侄子,和《大河湾》里的塞利姆(Salim)很像。我能回忆起那些在不确定中成长的日子。非常不确定。我们在非洲旅居时,雇用了邻村的非洲仆人。有时整晚我们都能听到隔壁村在敲鼓,当仆人早上红着眼睛过来时,我们没问他到底发生了什么事,为什么要敲鼓,为什么你的眼睛是红的?有时候我会觉得很痛苦,因为命运始终在那里,不确定性始终存在。在非洲,事情可能一分钟内彻底改变,至今仍然如此。英国政府找到了肯尼亚的Mau Mau(指1952 到 1960 年英国殖民政府镇压当地最大民族基库尤叛军的事,英国人称基库尤人为Mau Mau——其实是Uma Uma,基库尤男孩玩一种语言游戏时的军事密语,意思是“出去!出去!”。Mau Mau的成员则称自己为肯尼亚国土自由军<KLFA>),找到了乌干达的伊迪·阿明(Idi Amin,手染鲜血的独裁者,最早从加入英国殖民军起步),在马普托,甚至在今天的津巴布韦,这部分非洲仍然活着,对那些被困住的人们来说,这是非常悲伤的。我说的被困住,也是左右为难的意思。亚洲人、欧洲人,他们都在非洲建造围栏,而我们坐在围栏之上。我说斯瓦西里语,但我不是非洲人。我在非洲出生,但我从未下定决心“做个非洲人”,正如无法下定决心做个印度人一样。对我自己来说,《大河湾》和我的经历如此相像,这是一本悲伤的书。

有关写作中的“未来”

止庵:《大河湾》里描写的大人物,我知道现实中的原型曾来过中国。他拿着权杖、带着豹皮帽。在小说结尾,“大人物”倒台了,多少年后,这个原型也真的倒台了。但我们也看到,这个国家的问题没有因为他的倒台得到解决。读了奈保尔2009年写的《非洲假面具》后,我看到,所有问题没有因为一个人上台或下台而改变。我想问问奈保尔先生对非洲的未来怎么看?

奈保尔:我认为只有认真地写作。你书写了现在,也就书写了未来,因为未来蕴涵在你书写的现在中。这是我观察世界的一种方式,也是我写作的方式。

背景链接

维迪亚德哈尔·苏拉易普拉萨德·奈保尔爵士,Kt.,TC(Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul,简称V. S. Naipaul,1932年8月17日-),印度裔英国作家,诺贝尔文学奖得主。祖籍印度,生于特立尼达,1950年进入牛津大学攻读英国文学,毕业后迁居伦敦,曾任职BBC。

他的作品以小说和游记居多,《纽约时报》书评曾称赞他为“世界作家、语言大师、眼光独到的小说奇才”。他的小说《毕司沃斯先生的房子》(A House for Mr Biswas)、《大河湾》(ABend in the River)列入20世纪百部英文小说。旅行文学“印度三部曲”——《幽黯国度》、《印度:受伤的文明》、《印度:百万叛变的今天》是他在游记方面的最著名作品。

1990年封下级勋位爵士。2001年获诺贝尔文学奖。

2014年,新经典引进出版奈保尔非洲题材小说《大河湾》(A Bend in the River)。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司