- +1

天朝君臣〡从北京到汉城,最遥远的距离

1876年1月,就在总理衙门和李鸿章忙于应付森有礼,唇焦舌燥地维护朝鲜的中国属国名分的时候,日本全权大臣黑田清隆一行早已经于1月6日,也就是森有礼第一次造访总理衙门这一天,率领大小6艘舰船及官兵员役共754人,自日本出发前往朝鲜,并于1月15日下午抵达釜山港。接下来几天,黑田一行详细规划了同朝鲜政府交往的计划, 25日抵达江华岛附近海面后,很快同朝鲜南阳府使姜润进行了接触。对此,总理衙门和李鸿章照旧全然不知,他们试图对森有礼双管齐下以令其折服,却无从看到这对日本正在全面铺开的外交行动而言,不过是螳螂捕蝉而已。

朝鲜不说

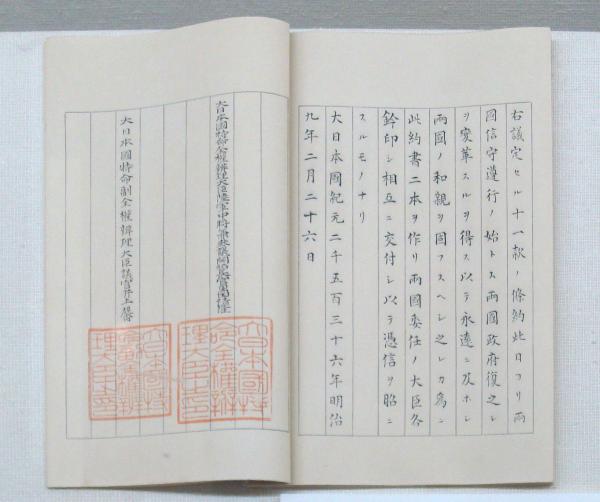

经过20余天的谈判,朝日于1876年2月26日在江华岛通过了《修好条规》,次日签字并换文。条约凡十二款,第一款规定:“朝鲜国自主之邦,保有与日本国平等之权。嗣后两国欲表和亲之实,须以彼此同等之礼相待,不可毫有侵越猜嫌,宜先将从前为交情阻塞之患诸例规一切革除,务开拓宽裕弘通之法,以期永远相安。”在条约署名的时候,朝鲜未按照旧例采用清朝纪年,而是使用了“大朝鲜国开国四百八十五年丙子二月初二日”的纪年格式,与日方采用的“大日本国纪元二千五百三十六年明治九年二月二十六日”的纪年格式相持平。

就在朝日双方正式签约的2月27日这一天,北京礼部正在忙着将总理衙门于24日转来的一干文书“以五百里飞咨朝鲜国王”,这封在起草之日便已落后于日本步伐的咨文,对外交大局而言已然不足道。而朝日签约后发生的事情,更揭示出宗藩体制内的中朝两国各行其是的实情。

朝日签约之事,清政府毫不知情,但似乎又在不安地等待某种不祥的降临。一个细节颇能说明情况——1876年3月4日,曾参加1月10日总署晤谈的郭嵩焘在兵部值日,蒙两宫皇太后召对。双方在评论了英国公使威妥玛之后,接着特别提到了日本公使和朝鲜问题,太后一并提到森有礼,评论说这些人都是“第一等坏人来中国作哄”。然而,对这个“第一等坏人”,整个大清国却从上到下拿他没办法。

一周之后的3月12日,总理衙门收到森有礼的照会,称日本已“与朝鲜订定和约,钦使言旋”,但没有提及具体的合约内容。两天之后,总理衙门又收到威妥玛的照会,称根据英国驻日公使的电报,日朝已经订约,但“尚未得其详细”。一直到4月10日,也就是差不多一个月之后,总理衙门才通过德国公使巴兰德(Max von Brandt)递送的所谓“日高合同”的洋文函件,知道了朝日条约的大体内容。4月17日,森有礼将日朝修好条规十二款的汉译本递给了总理衙门,这是该衙门第一次看到详细而权威的“江华岛条约”文本。

四天后,4月21日,总理衙门收到了礼部转咨的朝鲜国王咨报朝日订约的咨文。但在这封咨文里,朝鲜完全是沿着传统路数,抱着“重寻”与对马岛时代的日本之间的“宿好”和“旧谊”的心理,同日本签订了修好条规,认为朝日两国通过此一条约恢复了以前的“交邻”秩序。

在这种情形下,无论是当时还是日后,朝鲜从未向清政府提供过该条约的十二款详细内容。若不是两宫太后眼中的“第一等坏人”森有礼递来条约详文的话,清政府还不知道到何年何月才能得见。

有论者认为,朝鲜是考虑到在条约上未使用清朝纪年可能造成清廷不满,所以没有附呈条约。但有论者反驳说这种猜测不能成立,因为事后朝鲜在派遣“修信使”等事务上,都对清政府做了咨报。其实,在宗藩体系内,朝鲜本来就没有一定要将条约文本呈递给清朝的义务。揆诸历史,朝鲜在同日本的“交邻”过程中,除了偶尔派遣通信使赴日本的时候因为使臣出疆而上报清朝礼部外,很少向北京禀报关于朝日交涉的具体情形。因为这些都属于“交邻”范围之内,和“事大”没有太多关系,属于朝鲜自己的国务,无须对清汇报。所以,在同日本签约之后,朝鲜咨报清政府的是朝日两国签约之事,但条约具体内容如何,就没必要汇报了。由此可窥“属国”名分之下的复杂性。

中国不问

清朝不会勉强和干涉朝鲜的国务,一如总署大臣沈桂芬所说,什么事情都“凭他自己做主,总不去管”。这种情形到光绪初年,已经延续了二百多年,乃至于总理衙门和李鸿章一边笔秃舌燥地和日本公使辩论朝鲜的中国属国地位,一边却完全不知道属国同日本究竟走到哪一步了,对于朝鲜政府的内部动向更是无从得知。

1876年3月4日,即朝日江华岛条约签订7天之后,盛京将军崇实致函总署,表达了对无法探知朝鲜情形的忧虑:

“朝鲜现作何部署?……奉省边外一带,虽与朝鲜壤地相接,而中隔鸭绿一江,所有该国情形,不过得诸商贾传闻,无从知其确耗。且中外划疆而治,又未便派人往探。计前赴朝鲜册封之吉、乌两使,不日可回,拟俟抵奉之日,详细面询,当可知其大概。”

崇实所谈到的“吉、乌两使”,即散秩大臣、正红旗满洲副都统志和与内阁满洲学士兼礼部侍郎衔乌拉喜崇阿。1876年1月2日,此二人以正副册封敕使的身份从北京出发,前往汉城册封朝鲜国王高宗之子李拓为王世子。崇实身为盛京将军,与朝鲜近在咫尺,尚且没有任何可资切实了解朝鲜的渠道,要巴望志、乌二人捎回的消息,更遑论千里之外的京城里的大臣们了。可以说,清政府不仅不知道自己的对手日本在做什么,就连自己的属国朝鲜到底在做什么也一无所知。其实,所谓天朝君臣,对彼此都十分隔膜,中国不了解朝鲜政情,朝鲜也不了解中国政情。

君臣陌路

冰冻三尺,非一日之寒。其实,中朝间的隔膜由来已久。

当初,清政府是通过战争的形式,于1637年正式同儒家化的朝鲜王朝建立起了宗藩关系的。自来被视为“夷”的清政权一朝取代了明朝,成为朝鲜之君父,这种你我名分之剧变,对朝鲜是一个极大的冲击,其内部的“小中华”意识得到空前强化。所以,即便在清军入关之后,在相当长的一段时间内,朝鲜在“尊周义理”的影响之下,思念故明王朝,对清朝抱有文化上的敌视,进而造成了相当程度的自我封闭,这一点,在18世纪中后期主张重新审视清代中国与主张经世致用的“实学”派力量崛起的过程中,可以看得非常清楚。

另一方面,清朝为了获取作为明朝中国的合法继承人的法统地位,对朝鲜着重强化宗藩礼仪,特别在入关之后,更将朝鲜定位成藩属国中的典型藩国,只侧重典仪,其他方面则“凭他自己做主,总不去管”。如此这般,乾隆朝中期之后,清朝对朝交流就剩了派遣敕使赴朝举行册封赐祭等明代以来就一路继承下来的典礼。在这种历史背景下,两国虽然只有一江之隔,但彼此的心理距离非常遥远。

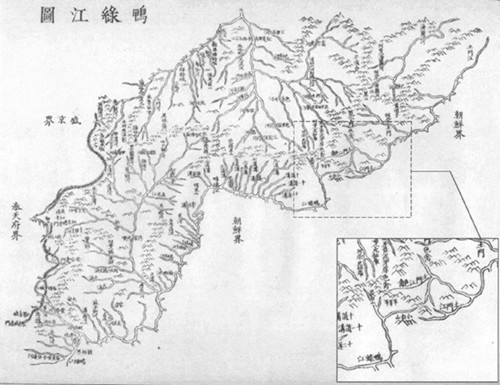

清朝《皇舆全览图》之“鸭绿江图”。

两国使臣交往的情形又如何呢?朝鲜赴清的使臣,历来兼有打探清朝情形的任务,回国之后要向国王递交相关报告,名为“使臣别单”,均系途中以及在京期间的闻见,这是朝鲜政府了解清朝时政局势的重要信息来源。但这些简报多系风闻,散漫不得要领,间有捏造之事。且近代以降,内外局势须臾变化,而使臣往返动辄费时三四个月,等朝鲜政府看到“别单”之时,所言清朝局势早成三秋。因而,“别单”对朝鲜了解清朝政局并不能产生多少作用,遑论据此拟定有关政策了。

与朝鲜使臣赴清之情形相反,清朝赴朝鲜的敕使,自顺治朝以降,纯乎礼式,不准互市,亦不负有打探对方政情的兼差,轻装简从,事毕即旋,返国之后只是复命,并不专门做有关朝鲜方面的汇报。清朝在与朝鲜抵定宗藩关系初期,一度派出勘查使等专门考察朝鲜国内情形,但主要目的是为了防止朝鲜继续追随明朝。待天下大定之后,勘查使等使臣名目一概取消,惟留一般的用于颁诏、册封和赐祭的敕使,从此清朝对朝鲜国务的了解每况愈下,终于一片模糊。

就此而言,“天下”观念基础上的宗藩之“礼”,和欧美日等青睐的国家间“外交”(diplomacy),实在是并行不悖的。总理衙门大臣和驻京外国公使生活在两个世界里,而在礼部安排之下代“天子”君临属国的“天朝”钦使和总理衙门大臣们同样生活在两个世界。

在外国公使的眼中,中国和朝鲜这两个浸润在宗藩关系中的国家,使节往还络绎不绝,似乎如胶似漆,殊不知二者早已形同陌路。早在1866年法朝交涉时,法国驻华公使伯洛内曾将该国远东舰队有关封锁朝鲜汉江海口的布告,照会了总理衙门。总理衙门在复照中认为:“检查条约第三十一款,内开载甚明,无庸深辨。”此处的“条约”指1858年中法天津条约,而当礼部将这份照会转咨朝鲜国王的时,朝鲜方面竟一片混沌,在答复咨文中特附一个别录问道:“未知三十一款条约何时所成,开载者又是甚事,此乃敝邦所不得见。”中法天津条约至彼时已经签订8年多,而朝鲜完全不知道该条约内容为何,乃至于怀疑其中或有牵涉朝鲜之处。

反过来,清政府对朝鲜的情况同样茫然不知。1867年初,总理衙门在有关朝法交涉情形的奏折中,曾明确表示:“查朝鲜与法国构兵,能否转圜,尚难预料。今新闻纸载日本又欲发兵前往,朝鲜平日与日本有无往来,曾否结有嫌隙,中国无从得其详细。且日本于中国,既无朝贡,又不通商,与各国在京者情形不同,无从探悉事之虚实。”可见,当时总理衙门对于包括朝日交际在内的朝鲜整体外交情势的认识几近空白,除了参照南北洋大臣以及总税务司等按月咨报的“新闻纸”上的消息外,本身并无外交渠道去获得和核实消息。

到1876年,整整10年过去了,中朝之间这种互不了解的局面没有丝毫改观,双方都惟有靠揣摩和旁敲侧击行事。以此而论,1882年清政府派兵入朝,除了有些逼上梁山而试图快刀斩乱麻的味道之外,由于自身情报缺乏进而偏信反对大院君的朝鲜领选使金允植的一面之辞,也是一个重要的原因。

中日间,5年的鸿沟

光绪初年的清政府,无法准确判断日本对朝政策的下一步走向。在当时尚未派出驻日大臣的情形下,清政府对日本方面的情形以及日朝鲜交涉情形的把握,不得不倚靠英法德等国家驻华公使的函告,以及日朝或者模糊不清、或者事成三秋的函告。无论何种途径,清政府都无法在第一时间内获得比较准确外交情报,结果便是不得不面对既成的外交事实而陷入被动,不复能有所作为。

自1873年4月副岛种臣抵华辩论台湾“生蕃”问题到1876年4月总署从日本公使森有礼处得知朝日江华岛条约全文,整整三年时间,面对接踵来华的日本使臣,清政府始终反应迟钝,并未有太多实质性的应对。直到1877年12月首任驻日大臣何如璋行抵日本,这种被动局面才开始发生根本变化,而彼时离副岛种臣来华已经相距近5年之久。也正是在这5年中,日本依托欧美近代国际法,完成了对华外交政策的历史性转变,森有礼1876年的赴华使行即是对这一转变的有力推动。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司