- +1

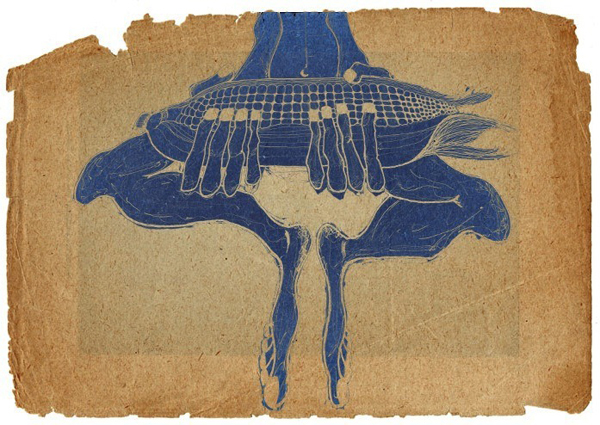

土地需要骨头:为什么玉米在中美洲居民的心中那么神圣?

“玉米万岁!”是墨西哥《日程报》2010年某期版面上刊出的巨大口号。这不是在庆祝哪个传统节日,而是一个民权组织发出的抵制转基因玉米的呼吁:墨西哥是玉米的发源地,拥有世界上品种最丰富的玉米,携商业利益而来的转基因玉米势必会破坏土生玉米的多样性;为了捍卫“我们的玉米”,捍卫“我们的”玉米卷饼、烤玉米饼和玉米鸡肉汤,墨西哥公民应当行动起来,了解并尽可能让更多的人了解转基因玉米的危害。这一行动的名称是:Sin maíz no hay país(没有玉米就没有国家)。可见玉米这一农作物已上升到政治的层面,与保护民族身份、捍卫国家主权的斗争相联系了。在拉丁美洲,原住民——印第安人文化绝不仅仅是为猎奇者、观光客和人类学家而存在的神话传说和博物馆展品,它也关涉着活生生的、充满尖锐斗争的现实。关于玉米的神话传说和文艺作品,不仅有历史意义,也有现实意义。

作家自然倾向于站在弱势群体这一边,然而作家的呼声面对权力和资本的意志,往往又是无可奈何的。在这个经济利益至上的时代,不是作家而是“专家”说了算。“专家”对如何获得最高产量、攫取最大利润一定能拿出最佳的方案,却不一定真正了解传统生产方式中土地和人的关系。如果说将玉米商品化的做法代表了现代生产方式,是经济发展的大势使然,而坚持传统农业生产方式就是抵制进步,是愚昧落后的表现,未免过于简单了。就像我们不能用西方古典艺术的标准来看中国古代艺术一样,美洲印第安文明的优劣与否也不能以现代西方的认知体系来衡量。“文明”与“野蛮”的机械二元观,早已是被证伪的思维模式。

墨西哥人类学家吉耶莫·邦费尔(Guillermo Bonfil)曾在《深层墨西哥》(México profundo)一书中对中美洲印第安人的生活方式做了简洁而全面的勾勒。由他的描述来看,印第安人的农耕传统自成一套并不简单的体系,是与其宇宙观紧密联系的,而与资本主义生产方式则是格格不入的。印第安人不仅懂得如何巧妙地利用农作物的不同属性在玉米田里穿插种植其他作物,也懂得如何利用不同的地理条件以求得高产;他们会根据不同地形使用不同的农具,会修建水利设施,会捕获动物和昆虫来补充营养……所有这些都意味着一整套传承多年的经验知识。在印第安人的观念里,并没有分门别类的“农业”、“宗教”、“诗歌”这样的概念,因为人面对自然的态度是整一的。不似西方人那样将人与大自然相对立,一味地要征服自然,印第安人将人看成大自然的一部分,始终将人性与宇宙秩序视为一体。在《玉米人》中,就常出现这种人与自然合一的暗示:有时是古老的传说,比如,印第安人相信,每个人都有自己的“纳华尔”,即保护自己的动物;每个人都能脱去人形,变成保护他的动物(纳华尔)的模样,于是,巫医摇身一变成了七戒梅花鹿,邮差不自觉地变成了野狼,留下令人惊悚的传说。有时则是根植于古老观念的想象,比如描写下雨:“女人的乳头和着了雨的田野颜色相同。田野和乳头一样也是暗褐色,和充满乳汁的乳头一样湿润润的。……大地是个巨大的乳头,是个硕大无朋的乳房。”以大地为母,是农耕民族最悠久的信仰之一。把自然界的事物幻化为人体器官,又具有超现实主义的意味了。所有这些读来有“魔幻”之感的词句,事实上都有助于我们加深对中美洲印第安人的世界观的理解。资本主义文明与中美洲古老文明间激烈冲突的深层根源就在于,前者要求对自然做无限的征服,要求耗尽一切资源完成原始积累,后者则安于与自然的和谐共处,安于自给自足,不求生活物资的过剩和积累。对于前者来说,种玉米是一种投资,对于后者来说,种玉米只为填饱肚子,完成土地-玉米-人-土地的循环。“土地需要骨头啊!玉米就靠吃我们祖先的骨头活着。”《玉米人》借印第安农夫的神神道道的话来述说朴素的真理。

斗争与找寻构成了《玉米人》故事的两大主题。小说的前九章是惊心动魄的厮杀、鲜血淋漓的复仇,后面大半部分则是两个男人各自寻妻,以及脚夫伊拉里奥奉命找寻失踪邮差的故事。在小说人物历尽艰辛的找寻路上,似乎也可看出作者找寻的努力——他要找寻被损毁、被遮蔽的民族文化之根,遇见那仍然具有蓬勃生命力的深层历史。邮差尼丘的山中地洞奇遇是故事最引人入胜的片断之一。在地表之下,原来有一个美丽炫目的世界,那里居住着死者的魂灵。“在连绵起伏的山峦底下,生活和其他地方没什么两样。但是,能够穿过地下昏雾来到金碧辉煌的岩洞的人到底为数不多。他们要走过神秘莫测、鳞光闪闪的黄色岩石地带,要走过像一道固定不动的彩虹似的岩石地带。……这些穿过地下昏雾的人,回家以后都是守口如瓶。”文学的虚构与印第安人的古老风俗连接在一起:“婴儿在部落里一降生,他们的父亲、祖父就把儿子、孙子的脐带送到洞中,连同蜗牛的心脏、乌龟的心脏、碧绿的水草、黑蝎子的红窝埋葬在一起。连同咚咚的木鼓的回音一起埋在洞中。在一生当中,这些孩子,他们的父亲、祖父一有机会还要到洞里来,寻找他们的‘纳华尔’。”如同生活在地洞中一样,土著文化在统治者的压迫下暗暗生存,在沉默中积蓄着复活的力量。阿斯图里亚斯寻根的努力被后起的小说家承继下去,终于有了拉美文学“爆炸”的辉煌。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司