- +1

从卷子本到册子本:西方书籍制度的重大变革

研究西方古代的书籍制度,册子本的起源是无法绕开的问题。一种士人阶层所不屑使用的图书装帧形式,何时演变成为有资格承载文化典籍的书籍形式?有哪些重大历史事件、哪些深层社会力量推动着西方书册制度完成了这场影响深远的变革?《册子本起源考》的观点是,书籍制度的重大变革,当归因于教会史。而实际上,册子本取代卷子本,似乎应更多归因于社会史和技术史。

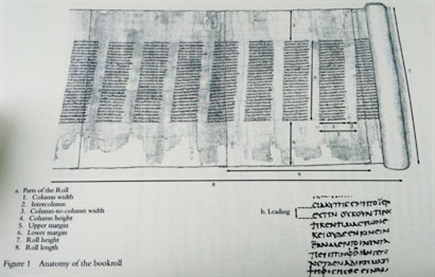

一张抄写典籍的纸草卷子,长度是非常可观的。以往学界流行一种说法,认为卷子的长度通常为6-10米。但据最近的发现以及更加科学的推算,长达15米以上的卷子也并不罕见,个别卷子甚至有23米长。卷子收拢起来,形成卷轴,可以放在专门的书筒里。读者阅读时,一般左手持握卷子最左端,右手展卷,打开1米左右的卷面。待读过这一部分文字之后,左手收卷,右手继续展卷,就这样一收一放,重复进行。待读到卷子的末端,不能直接将卷轴立即插入书筒,而需从最右端开始,将卷子全部倒卷回去,以保证下一次阅读时起首的文字仍始于卷子左端。其实论到广义的文字记录,希腊、罗马还同时有多种文字载体,比如古希腊的陶片、古罗马的木牍、以及勒于金石的铭文,但对于复杂智力活动产物的“典籍”而言(指诗文、学术类文本),也就是有别于书信、契约、簿记这些日常文书,够得上“书于竹帛”的那些著作,卷子是公认的、享有绝对文化权威的书籍形式。苏格拉底说任何人都能在市场上买到哲学家阿那克萨哥拉(Anaxagoras)的“书”(《申辩》,26d),他指的就是这样的纸草卷子。

西方现代的书籍装帧形式,已不再是卷轴装,而是册页装。以册页装制成的图书,称作“册子本”(codex)。所谓册子本,从古代晚期开始,指将数叶纸草或者皮纸叠放在一起,从中间对折,然后从对折的地方固定、装订,再加上封皮作为保护。简单来说,就是我们今天习见的、翻页的现代图书。特别从公元4世纪开始,西方书籍的制作中,册子本的比例逐渐增大,而传统文人雅士终日捧读的卷子本逐渐式微。进入中世纪以后,册子本更是一统天下,完全取代了卷子本,成为主导的书籍形式,这种霸主地位一直延续到今天。研究西方古代的书籍制度,册子本的起源是无法绕开的问题。一种士人阶层所不屑使用的图书装帧形式,何时演变成为有资格承载文化典籍的书籍形式?有哪些重大历史事件、哪些深层社会力量推动着西方书册制度完成了这场影响深远的变革?研究书籍史和版本学,都需要解答这样的问题。

册子本算“书”吗?

1954年,英国古文书学家和纸草学家罗伯茨(ColinH.Roberts,1909-1990)在《不列颠学院集刊》(Proceedingsofthe British Academy)第40期,发表了一篇35页的论文,题为《册子本》(“TheCodex”)。近30年后,他与另一位著名古文书学家斯基特(T.C.Skeat,1907-2003)一道,对此文做了大幅增订,于1983年出版了《册子本起源考》(TheBirth of the Codex)一书,对上述问题做了全面的讨论。两位作者长期从事出土写本的一线研究,对纸草文献,终日摩挲,了如指掌,都是古文书学专业内卓有建树的大学者。加上他们的古典学功底深厚,能将过去几代学者从古籍中发现的有关书籍制度的史料加以重新整理和解读,因而最有资格“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”。这本书薄薄一册,正文不足80页,却建筑在两位作者深厚的旧学根底和对出土写本几十年释读和整理的基础之上。作者所得出的结论,30年之后来看,已有很多值得商榷之处,但这部小书在西方古典文献学、古文书学、写本学(codicology)诸领域,都堪称经典之作。

《册子本起源考》(以下简称《起源考》)先破除了学界一些长期流行的误解。比如从19世纪末开始,都以为凡是卷子本必用纸草,而凡是册子本则一定用皮纸。而实际上,书籍的形制(卷子本或册子本)与书写材料(纸草还是兽皮),并无绝对的关联。又比如,学界长期相信古代的传说,认为皮纸是公元前2世纪在古城帕伽玛(Pergamum)发明的。帕伽玛的图书馆是古代继亚历山大城之后又一个学术重镇。根据这一传说,埃及的托勒密王朝嫉妒这一新兴的藏书中心,为打击竞争对手,便想出釜底抽薪的办法,禁止向这个小亚细亚古国出口埃及所特产的纸草。抄书却没有纸用,这就迫使帕伽玛想出应对的方案,发明了皮纸,从而获得纸张供应的独立。另外,皮纸一字的拉丁文写作pergamenum,让人易产生联想,以为这种书写材料真的创自帕伽玛。其实,兽皮之用于书写材料,古已有之,实在不必依赖某桩突发事件而突然涌现。而且即使埃及真的实施过禁运,恐怕也难以奏效,因帕伽玛可轻而易举从他国间接获取纸草。像这样长期流传的说法,两位作者汇集其他学者的研究,均一一破除。

论到册子本的来源,两位作者认为,其前身乃是古代的版牍(writingtablets)。版牍通常由两块以上的扁平木板组成,或用夹子夹住,或用契绳穿过钻孔来固定。在希腊化时期,版牍并不用来抄写经籍,而是担负更加世俗的职能,比如书信、便笺、账簿、学生的习字板、作家的草稿本等等。小普林尼(PlinytheYounger,61-113)在书信中曾记载其舅父老普林尼(PlinytheElder,23-79)埋头著述的情景。家中的仆从准备好版牍,将主人命令抄写的文字用速记法记在上面,可见版牍相当于学者作札记、收集素材的便捷工具。而更加正式的札记(commentarii)则是工工整整地抄在卷子上。

罗马人将版牍的尺寸扩大,以容纳更多文字,并且用更轻、更薄的材料取代木板,这样就开始出现以皮纸为材料、像传统版牍那样装订的皮纸札记簿(parchmentnotebook)。两位作者在罗马的诗文中找到不少佐证。比如,我们比较熟悉的贺拉斯的《诗艺》(ArsPoetica),可作为一例。贺拉斯奉劝友人,若想文章传世,须反复修改,“封存九年,皮纸藏于家中”(membranisintuspositis)。此句中membranae一字,即指打草稿所用的皮纸。贺拉斯在随后几行中提到可将不尽人意、羞于问世的诗句“去除”,即指从纸草上抹去文字,因为墨迹很容易清洗掉。我们虽不能确定这些单张的皮纸叶子是缝在一起还是用其他方式固定,但这种打草稿的札记簿,极有可能是以册页装来装订的。

但真正用于抄写典籍的册子本,其最初问世乃是在公元1世纪80年代。罗马诗人马提亚尔(Martial,约40-104年)曾作《谐谑诗》(Epigrams),在卷一第2首中,他向读者推销自己的诗集,其中有这几句:

你若想带着我的书四处游走,

若长途跋涉需要陪伴,请买吧,皮纸将它们缩进狭小的页面:

书箱尽可以送给贵人,我的书你单手即可握住。(第1-4行)所谓“书箱”(scrinia),指专门用来盛放卷轴的箱子。书箱送人,则暗示新书就不当是卷子本。马提亚尔所推荐的本子,大概是某种用皮纸制成的袖珍本,文字可以压缩进有限的空间。这种本子最大的优越之处,就是携带方便,适合经常出游的读者。马提亚尔无疑是在向不熟悉册子本的读者,大力推销这种新潮的书籍形式。

在《起源考》第6节中,两位作者从3世纪初年的罗马法学家著作中找到了极有价值的材料。乍一看,法学家与书籍制度会有什么联系呢?原来在判例中,或在涉及民法具体问题的讨论中,书籍形式成了绕不开的问题。比如,如果有人在临终时,将名下的财产赠与他人,而这笔遗赠中还包括书籍,那么问题就来了:所谓“书”(liber),其内涵到底为何?用来抄写典籍的卷子本,自然而然属于法律所界定的“书”。但我们上文所提到用来打草稿、以册页装装帧的札记簿,还算法律意义上的“书”吗?又比如,尚未抄写文字的卷子或者皮纸叶子,能算“书”吗?若缮写完毕,但未经后期处理、未加装订者,也要算作“书”而交付受赠人吗?在如何界定遗赠书籍的法律辩论中,法学家意外地给古典文献学提供了帮助。在《学说汇纂》(Digest)中,有3世纪的法学家引述前人意见,认为:凡卷子本,不论其材料为何,都可称为“书”;而册子本,无论是纸草还是皮纸,甚至包括蜡板、皮纸札记簿,也都可入“书”的范围。另一位法学家则走得更远,他甚至说,任何书写形式,只要有固定边界将文字框范,都可以称为书。这样一来,“书籍”便成了一独立自足的概念,与制作材料、形制没有必然关系了。罗马法学家在不经意之间,赋予了册子本合法身份。

至此,《起源考》完成了一半的工作。册子本在卷子本独霸天下的时代,先从古代版牍中获取灵感,又在1世纪后半叶由马提亚尔这样的诗人大力推介,特别又得到法学家的肯定和加持,到了3世纪初,似乎已获得合法地位。但若考虑卷子本的文化权威,士人对卷子本的青睐,尤其是传世文献中提到册子本的地方简直是寥若晨星,我们很难想象这样一种主要用于日常俗务的书籍形式,竟会在未来两个世纪中大放异彩,逐步淘汰了卷子本。追溯这个转化过程,寻找册子本后来居上的主要原因,这是《起源考》后半部的重点,也是最引争议的部分。

基督教对册子本的“痴情”

从第7节开始,对册子本的讨论逐渐从文献记载转到出土写本。两位作者利用当时所能见到的所有纸草文献的整理本以及编目,对于年代定为公元4世纪之前的写本做了统计。他们挑选的范围仅限于抄写典籍的纸草卷子和册子本,不包括文书、档案类的文献。他们先着眼于写本的形制,区分卷子本和册子本,将两类写本的数量和比例精确计算出来。由此得到的统计数字,与学界对古代图书形制的看法大体相符。比如,在所有出土写本中,被学者定为1世纪和1-2世纪的写本,卷子本高达460件,而册子本只有5件。比例之悬殊,一目了然。而所有定为3世纪的写本中,卷子本有406件,而册子本有93件,册子本占所有这一时期写本的18.5%,已能看到渐有上升的趋势。随时间的推移,这种趋势一发而不可收。定为4世纪的出土写本中,册子本已占到73.5%,而5世纪写本中,册子本已占绝对优势,比例高达90.5%。

上述统计数字,是基于写本的装帧形式,而不考虑抄写文本的内容。我们不难看到,册子本从1世纪和2世纪的绝对少数派,一跃而成为4世纪和5世纪书籍形式的主流。但是,两位作者发现,册子本的使用是和基督教紧密相连的。若单独考察与基督教相关的写本,就会发现,4世纪之前几乎所有的圣经抄本,都抄在册子本上。在基督教写本中,只有部分讨论教义、破除外道的论书,是写在卷子上的。既然最早的圣经抄本都是册子本,两位作者就推测:或许正是因为基督教对册子本有所偏爱,才直接导致了册子本的崛起。这样的假设一旦形成,则原本高度专业化、相对“偏门儿”的书籍史和纸草学研究,就忽然与宗教史发生了深刻的关联。于是,纸草学和写本学就不限于描述性的研究,不限于单纯释读、著录、注释、整理出土写本,而忽然从一个意想不到的角度,切入到教会史、罗马史这些更广阔的领域。

册子本取代卷子本,必有实质性的原因,而我们最先想到的,是新的书籍形式独有的优势以及它所带来的便利。两位作者在第9节,详细讨论了所有能想到的实用考虑。比如,会不会出于经济考虑,人们才放弃卷子,转而使用更廉价的册子本?尤其明显者,抄写典籍的卷子本一般只使用卷子的正面来书写,而册子本像如今的翻页书一样,是双面书写。如此一来,使用册子本会不会节省了抄写的费用,从而全面降低了写本制作的成本?另一个显而易见的现象,就是册子本所能容纳的文本要多于卷子本。这也就是当初诗人马提亚尔为自己诗集的册子本打广告的主要原因。原本需要抄在多张卷子上的长篇文本,如今可以轻而易举地压缩进单手就能握住的一册书,既不占空间、又便于携带,正仿佛现在的电子阅读器一样。又比如,册子书便于翻捡,若想查找某段文句,可以直接翻到某页,这要比将10多米的长卷一幅一幅展开,自然省事、快捷得多。

但是,出人意料的是,册子本具有的所有这些便利条件,两位作者在反复衡量之后,认为都不足以让读者果断放弃卷子本。首先,从出土的基督教写本来看,当时的写工完全没有经济头脑,也看不出敬惜字纸的态度。不少圣经写本,天头和地脚所留的空白很大,对于页面的书写空间,看不出精打细算的痕迹。另外,如果写工愿意,在抄写时完全可以缩小字体,以便在每页上尽量多抄文本。可是,有些圣经写本却字大行稀,对于书写材料完全是一派大手大脚的作风。论到册子本容量之大,确实惊人。4世纪著名的《梵蒂冈抄本》和《西奈抄本》都是皮纸册子本,分别有1600页和1460页,可容纳基督教圣经全本。但是3世纪之前保留下来的册子本,长度没有超过150叶(leaves)的。就是说,只有到4世纪、册子本制作技术高度完善之后,压缩空间这一优势才能全面显示出来。而3世纪之前,册子本惊人的容量未必能为时人所认识。又比如册子本便于寻检这一点,看上去大大方便了读者查找和引证权威文本。可是,两位作者指出,准确的引证乃是现代规矩,古人与此未尝措意。当时本有简便的方法来确定某段文字的大体位置,可是古代写工却不加使用,足见大家对于精确引用经典文献,并无兴趣。总之,作者将册子本这些显而易见的实用优势,一一破除,以证明册子本之勃兴,并不源于书册制度本身所带来的好处。于是,两位作者始将目光投向基督教本身。

教会的决断和“大爆炸”理论

基督教发源于犹太教,耶稣和最早的追随者都是犹太人。耶稣死后,保罗开始向外邦人传教,将这个新兴教派带出巴勒斯坦的穷乡僻壤,进入更广阔的世界舞台。罗马主流社会对基督教的轻视、蔑视和敌视,加上几次局部的迫害,都没能阻止这个教派生根发芽。最终,在君士坦丁大帝的治下,基督教得到宗教宽容政策的保护,至4世纪末成为国教。基督教获得了合法身份和主导地位,是在4世纪,而一向为士人所轻视的册子本也是在4世纪完成了对卷子本的逆袭。一个不受待见的教派,逆潮流而动,固执地使用不受待见的书籍形式。这样看来,基督教和册子本几乎同步完成了转型,由边缘走到中心。这两个事件之间,难道会存在因果关系?

罗伯茨在1954年发表的《册子本》一文中,对于册子本取代卷子本的原因,已给出了一个初步解释。早期教会流传一种说法,认为《马可福音》的作者乃是彼得的同伴。彼得在耶稣死后,据说曾到过罗马。彼得是加利利地区的农民,平日说当地方言,肯定不会说罗马帝国通行的“官话”——希腊语。根据这一传闻,马可或者是陪同彼得去罗马的同伴,或者因粗通希腊文而为彼得作翻译。彼得对耶稣言行的追记,被译成粗浅的希腊文,得以流传。当马可将彼得的回忆行诸文字时,他面临的问题是选择何种书籍形式。罗伯茨在这篇文章中,认为马可平日所交游者,多是“犹太和外邦人的商贾、商贩、被释放的奴隶或奴隶”,而这些人由于他们的社会地位以及相应的书写习惯,往往“使用蜡板或皮纸札记簿来完成记账、通信、法律事务以及公务”(187页)。马可正因为和这样一群底层民众终日盘桓,所以自然而然启用他们所习用的书籍形式来记录彼得的回忆。

目前出土的纸草写本,绝大多数出自埃及。如果认为基督徒启用册子本,是马可在罗马开的先例,那么又如何解释这种书籍形式迅速传到埃及呢?尤希比乌(Eusebius)在其《教会史》中,记录了另一段传闻:据说亚历山大城的教会是马可一手创立的。罗伯茨推测,马可的文字记述传到埃及,册子本的形制保留不变,而书籍的质料则自然使用埃及盛产的纸草。由于《马可福音》所享有的权威,也由于册子本的圣经与犹太人以及罗马知识界普遍采用的卷子本有显著不同,所以保留册子本,对于基督徒来说,别有“一情感与象征的价值”(189页)。

这个早期的推测,到了1983年出版的《起源考》一书中,已被两位作者放弃。一来,马可与亚历山大城教会之间异常紧密的关系,只是一段教会传闻,根本无从证实。二来,在当时出土的圣经写本中,《马可福音》只有1件,单就数量而言,远远不及《马太福音》和《约翰福音》的写本多,在早期教会中的地位也没有那么尊崇。所以,认为马可先启用了册子本,此后这部福音在传抄过程中,各地信众都严守马可定下的规矩,在书籍形式上不敢越雷池半步,道理有些说不通。另外,罗伯茨以为彼得抵达罗马之际,所交游的多为下层民众,故而最早一批罗马基督徒出自社会底层。而这一阶层的民众在处理日常事务时,多采用册子本,所以,最早的福音书抄在册子本上,恰恰是最早信徒之社会身份所决定的。但是近来研究表明,基督教流行初期,接受此种新信仰的人绝不仅限于底层民众。如果在罗马最早的教徒中,有相当数量的人来自富庶阶层,那么以社会身份来推测册子本的使用,就愈发不够稳妥了。

在《起源考》一书中,两位作者又提出一新说。若罗马没有提供册子本流行的原动力,那么只有在基督教发源更早的地区来寻找,比如耶路撒冷或者安提阿(Antioch)。犹太教的口传律法中,很多没有形诸文字的断案或者拉比的语录,往往记录在版牍之上,其中就包括用纸草制成、册页装形式的写字板。两位作者推测,耶稣当年的传道,或有可能被记录在纸草写板之上,后面再附上一段受难的故事,便形成福音书的雏形。公元66年犹太战争爆发,70年耶路撒冷沦陷,此后,安提阿就在希腊化世界中成为基督教传播的中心。就这样,由于首部福音书写在纸草册子本上,而福音书具有无上的权威,因此册子本也就自然而然成为基督教认可的唯一书籍形式(59-60页)。

前后两种假说,看上去结论不同,但考察基本思路,却都基于同样的前提。我将两位作者立论的前提,大致归纳为三点,而这三个前提未必都能站得住脚。第一,早期基督教写本,特别是圣经写本,几乎全是册子本,根据作者的预设,这说明基督教必然是主动、有意识、甚至故意采用在文化上不具尊贵地位的书籍形式。第二,解释基督教对册子本的偏爱,必须诉诸这种新兴教派的经书在形成和传播时的特殊历史条件。若根本经典的稿本或者最早传抄的副本因某种原因,恰巧为册子本,那么此后册子本这种书籍形式就被赋予光环,不得随意更动。换句话说,作者的前提是:经书的神圣,保障了经书所采用书籍形式的神圣。第三,册子本的起源,必定可追溯到某个爆炸性的事件、或者是历史上某个起点。这第三个前提,被后来的学者比作宇宙大爆炸。

剑桥大学神学教授格兰姆·斯坦顿(Graham Stanton)在2004年出版的《耶稣与福音书》(JesusandGospel)一书中,用了“大爆炸理论”(“BigBang”theory)一语来概括罗伯茨、斯基特的理论特点,非常贴切。在他看来,《起源考》是在不断寻找解释册子本诞生的单一动因。持“大爆炸说”的学者,都在寻找一个时间上的零点、原点,一个不断积蓄能量的临界点。一旦到达此临界点,则天崩地裂,不可逆转。马可福音也罢,安提阿的影响也罢,都被当作册子本横空出世的时间原点。

这种“大爆炸”的思路,在1983年之后的30多年里,仍然影响着不少学者对册子本起源的研究。篇幅所限,我只提一本有代表性的著作。美国学者甘布尔(HarryY.Gamble)的《早期教会的书籍和读者》(BooksandReadersin theEarly Church)出版于1995年,书中专辟一章讲到册子本。甘布尔详细介绍了《起源考》一书的主要观点,他基本接受了罗伯茨和斯基特的理论预设——“基督教使用册子本,是极端反常的现象(agenuineanomaly),需要加以解释”(54页)。只是,甘布尔认为《起源考》给出的解释难以成立。他沿着罗伯茨的思路,另立新说,认为最先以册子本形式流通的基督教文献,不是某部福音书,而是保罗书信。虽然他的具体结论与《起源考》不同,但其出发点以及立论的前提,却与罗伯茨几乎完全一致:“依这样的假说,早期基督教采用册页装,既不是由情势所驱动,也不是随意的决定,而是由于册子本对基督教文本确有优势,而产生的一种深思熟虑的决定。”(第63页)甘布尔同样是从基督教自身寻找册子本流行的决定性因素。在他看来,采用册子本,乃是源于最早一批基督徒的“决定”,是一种有意识的、主动的选择,而这个新奇的意念必定产生于某个时间“零点”。

基督教推动还是罗马制书技术的传播?

对罗伯茨和斯基特的“大爆炸理论”最严厉的批评,来自当今纸草学的权威罗杰·巴格诺尔(RogerS.Bagnall)。他在2009年出版的《埃及早期基督教书籍》(EarlyChristian Books in Egypt)中,给基督教写本研究整体上泼了一瓢冷水。巴格诺尔用不少例子,指出研究者所持的基督教立场、以及所怀有的基督教情怀,都会不知不觉影响对于出土文物的判断。一个突出的例子便是,学者都尽可能将基督教写本的年代上限往前推,在缺乏确证的情况下,大家乐于发现更多2世纪、甚至是1世纪末的基督教写本。要知道新约文献中成书最晚的是《启示录》,已经到了2世纪初期。如果真能找到1世纪末、2世纪初的写本,那么就极有可能是直接抄自新约各书作者原始稿本的文物,上面或许还沾着早期使徒的灵气儿。学术界给教外写本确定年代,一向更加慎重,而对于基督教写本则标准往往失之过宽。而且数量相对较少的基督教写本,得到的学界关注远远高于数量众多的古典典籍写本,这都说明学者自身的宗教倾向或多或少会影响学术研究。

巴格诺尔在全书最后一章,专门讨论了册子本起源的问题。从《起源考》一书出版以来,陆续出版了更多的写本编目,所以现在所占有的资料又非30年前可比。他根据最新的数据,作了重新统计,结果发现,教外写本中,册子本的比例并不像罗伯茨和斯基特所述的那样低。就是说,即使基督教文献一边倒地抄写在册子本上,非基督教典籍其实也大量使用册页装。基督教对册子本的偏嗜,就不那么有悖常情了,而书籍的抄写和制作中越来越多使用册子本,也就不必非要依赖基督教的倡导和推动了。联想到册子本脱胎于罗马的版牍和札记簿,所以册子本取代卷子,或许与普遍的罗马化趋势有关,而并非缘于一种宗教的首倡作用。巴格诺尔说,符合逻辑的推论是“其他地区更广泛、逐渐采用册子本,不过是我们简称为‘罗马化’(Romanization)趋势的又一表现,也就是罗马人的习惯和技术推广到整个帝国”(87页)。至此,巴格诺尔将册子本的起源和推广,与基督教所起的作用,作了彻底的切割。这对《起源考》一书所提出的假说,显然是釜底抽薪。罗伯兹、斯基特以及后来不少学者的研究目标,是要为册子本寻找一决定性的推动力,而这个“第一推动”就是早期教会。按照这种思路,正是早期教会在特定的历史时刻,因为风云际会,毅然决定采用册子本,这相当于按下了书籍制度大变革的核按钮。这样的“大爆炸理论”执意在基督教内部寻找原因,实际等于将历史进程的决定权交付给基督教。巴格诺尔则明确说自己没有任何宗教的“担当”或“负担”,所以才能对这种基督教化的解释彻底免疫。

无论如何,想以单一的原因来解释册子本的起源和流行,看来是行不通的。按照巴格诺尔的说法,基督教在这场影响深远的书册制度变革中,扮演的不是引领风潮的角色,而反倒可能是为“罗马化”大潮所裹挟,在书籍制度上也“随大流”。在罗伯茨和斯基特看来,早期教会横空出世,不仅在思想上、就是在书籍制度上也与古代传统一刀两断,所以他们提出的假说都强调教会与罗马社会的对抗和对立。巴格诺尔的批评,则冲破早期教会的框架,更全面地看待非基督教因素的作用,也由此褫夺了基督教影响书籍史进程的特权。最后若简单概括一下,不妨这样说:《起源考》的观点是,书籍制度的重大变革,当归因于教会史。而实际上,册子本取代卷子本,似乎应更多归因于社会史和技术史。

(作者为北京大学英语系教师。本文是为即将出版的《册子本起源考》中译本所作的导言,发表时有删节。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司