- +1

日本青年的上山下乡:反思艺术造村潮

7月26日,三年一度的越后妻有大地艺术祭正式开幕,它已成为近年来艺术青年上山下乡热潮的标志性事件。人们相信,通过艺术改造,不断衰颓的农村都能像越后妻有一样得到活化,仿佛艺术家一旦进入废弃空间,就瞬间拥有了点石成金的能力。磨刀霍霍要进入乡野的艺术家、商人和游客,他们真的手握良药吗?

一个艺术家的迁徙录

柳幸典(Yanagi Yukinori)是上世纪八九十年代日本新波普艺术的代表人物之一,1993年凭借威尼斯双年展的参展作品《万国旗和蚂蚁饲养场》走红。1995年他从耶鲁回国,开始了返乡实践,第一站是濑户内海的犬岛(Inuijima)。登岛后他见到的是遍布四处的工业时代遗迹,曾经污染严重的烟囱早已废弃,却依旧高耸。柳幸典最初的设想是通过长期的驻村和调研,与当地人合作,改造破败的铸铜厂、废弃矿场中的湖泊、山村中的旧民居。整个岛屿景观变化只是第一步,柳幸典海希望能给村民带来变化,尽管当时犬岛常住人口不过百人。这个项目后来得到了贝乐思(Benesse)集团董事长福武总一郎(FukutakeSoichiro)的支持,建筑师三分一博志也参与进来,铸铜厂被改造为精炼所美术馆,其中陈列了大量三岛由纪夫的作品。

在去年对巴黎政治学院社会学系艾德里安•法维尔教授的一次采访中,他谈到,犬岛逐渐偏离了柳幸典预设的轨道,可预见的未来里,犬岛成为又一个全球艺术精英的游乐场,知名策展人、画廊、艺术家汇聚于此,人们举着香槟在名目繁多的双年展三年展中觥筹交错,“没人会在意,真实的村庄去哪儿了”。柳幸典和福武总一郎之间有何秘辛不得而知,之后柳撤离了犬岛,去往下一站百岛(Momoshima),并在那里建立百岛艺术基地。

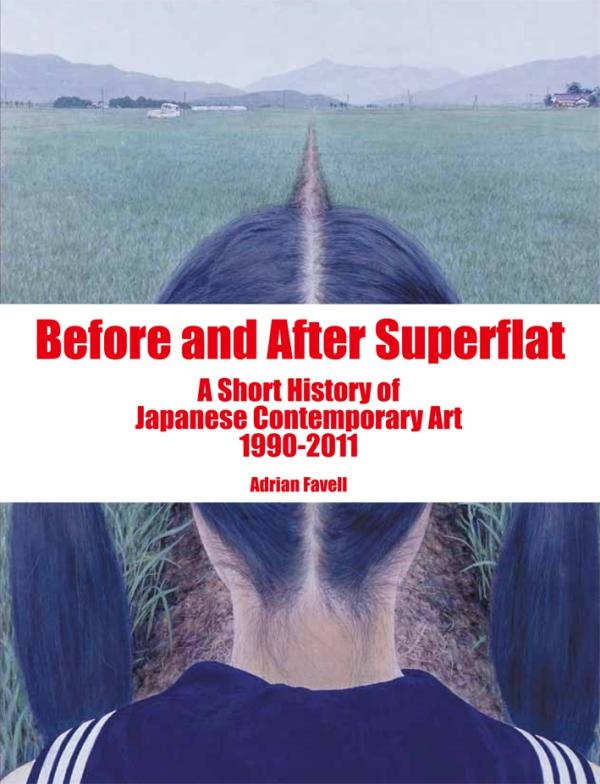

柳幸典的合作者是广岛市立大学艺术系的学生们,日本艺术青年上山下乡热潮背后是这一代青年人面临的一个选择题。泡沫时代,日本艺术和创意产业空前繁荣,许多年轻人进入各类艺术机构接受教育,毕业后面对的却是一个极度收缩的就业市场,泡沫时代成长起来的这一代人很难满足于进入一家日本会社成为“社畜”并就此终老,他们认为会社文化是企业圈养的牲畜,不卖力干活就会被开除。一部分人选择远渡重洋在海外寻找突破口,而选择或被迫留守国内者,很多加入了飞特族(Freeter)大军,打零工以养活自己的艺术梦。这是艾德里安在《超级扁平:日本当代艺术简史(1990~2011)》一书中的概念,“冗余的创意阶层(Creative Surplus)”。在如柳幸典一样的艺术家带领下,艺术青年找到了新去处:登岛返乡。

“来犬岛前请三思”,这是柳幸典的话,每天只有两班船通向犬岛,每一班车一次只能搭乘10人。日本的返乡艺术实践中,交通不便是常态,越后妻有也是如此,人们往往要耗费大量时间来回奔波。但柳幸典的语境中,路途不便不过是进入乡野的诸多难题中最容易克服的一个。“进入”的考验还包括,艺术家以怎样的姿态进入农村?进入的只是一个空间概念还是社会概念?与当地社区发生了怎样的联结?进入后如何“活化”?观者又带着怎样的期待进入农村?人们期待艺术家能成为新一代的开山怪,甚少者认为,入乡者必须随俗。

“借来的土地,借来的艺术品”

近年来动辄自称“社群艺术”、“公共艺术”、“介入性艺术”的项目举不胜举,香港策展人樊婉贞给这股热潮泼了冷水,许多艺术项目只是在“借来的土地”上展示“借来的艺术品”,许多艺术家“举着都市文明的旗帜,踩着救世的步伐,硬生生地将自以为是的艺术插入别人的土地”。

艾德里安指出,一般意义上的艺术项目,是一帮接受过高等教育的都市精英来到农村,践行一套属于都市精英的理论,摆放装置艺术或者举办展览,展览期结束后便匆匆离去,除了发生地在农村意外,无论是艺术家还是艺术作品都与所在地没有任何联系。而只有通过长期的“沉潜”,才能获得本地与外来者的共识,共同思考岛屿的未来。

柳幸典的百岛基地中,长期驻村计划为这样的沉潜带来可能。美国艺术家詹姆斯•杰克(James Jack)为了建造一艘木雕的船,需要从岛上搜寻木头。本地人会和他讨论,或是从岛上废弃的旧民居中搜寻合适的木头给“那个老外”。詹姆斯在其博客中写到:“与其说艺术可以给百岛带来更多的人口,不如说它提供了一种可能:一群外来的艺术家与岛民合作,共同描绘‘明日之岛’的样貌”。该项目收录在百岛艺术基地2014年的展览“关于明日之岛的100个点子:艺术怎样带来更好的社会”(100 Ideas on Tomorrow’s Island: What can art do for a better society?)中。

这也是近些年人们对“在地性艺术”(Site-Specific Art)的讨论,在地性艺术,只能发生在某一场域,关涉当地人,甚至有当地人参加,异地重置或置于美术馆的白盒子中就会削弱其意义。

越后妻有

北川弗朗2014年的回忆录刚刚译成中文版,在《乡土再造之力:大地艺术节的10种创想》中,他回忆他筹办第一届大地艺术祭时的情形。“当时的我漫无目的地着手搞起公共艺术,也就是把艺术作品放置在路边或公园等公共场所”,这符合地方行政力量对“公共艺术”的想象,能触及更多的公众,更多人有观看艺术品的权利。但无论行政者还是北川自己都有疑惑,行政者不能理解艺术作品与农村文化有何勾连之处,北川则怀疑单纯的置入能算公共艺术吗。这本回忆录记录下了北川如何在每一个项目中拓展人们对公共艺术的想象。

对逝去生活的追忆和惋惜时这一波乡野艺术最鲜明的主题。北川认为,北山善夫的《致生者,致死者》是在传统美术馆的白盒子里无法表达的作品。北山在一间废弃的校舍中布置了他在过去数十年间搜集的简报和学生画像,黑板上写着学生们留下来的文集中的诗句,黑板上贴满了当年毕业典礼时的字迹。整个学校就在这一个个隐形幽灵的记忆中摇晃、漂浮,仿佛具有生命,一个个学生鲜活地站在人们面前。

另一个项目是克里斯蒂安•波尔坦斯基的《亚麻衣》,她从当地居民那里收集到了几百件白色的亚麻衣,在面积0.5公顷的清津川河边农田中整齐悬挂。许多老人家参与了面向村民的内部展示会,他们带来了与本地和学校有关的物品,放置在教室中。对发展的反思是艺术家们又一常用隐喻,克里斯蒂安的另一件作品《无主之地》(No Man’s Land)在里山现代美术馆中展出,这件作品在米兰、巴黎、纽约等地都曾展出过,在16吨的巨大旧衣堆中,有着“神之手”之称的吊车不断重复着抓起、放下的动作。

另一个项目《梦之家》略显小清新,稍不留神就会变成榜单推荐中“必去的特色民宿”。艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇的设想是,让旅人们用铜质浴缸中的草药水清洗身体,穿上艺术家设计的睡袋型睡衣,枕着水晶枕躺在棺材形状的木床上,睡醒后把做的梦记录在备好的“梦之书”上,十年后,可以把所有的梦编成合集。这个项目最初由小蛇队(Kohebi-tai)负责管理,不久后由村民接手,许多村民在这里记下了自己的梦。2011年的大地震中,梦之家被毁坏,当地居民参与到之后的修复中去。

尽管北川弗朗指出,他在引领每一个外来者进入越后妻有的村庄时,从不会介绍“这里都空气环境都很好”,或是“这里的蔬菜很好吃”,而是会着力描述乡村时如何衰败的,但在回忆录的后半部分,他自己也意识到,几届艺术祭办下来,这样的主题太过均质,单纯的怀旧美学逐渐僵化。

北川花了很长时间才摸索出来如何获得新泻县政府的支持,由珠玉在先,后来者在获得政府支持上变得异常容易,政府堆艺术造村的理解可以简化为支持创意产业的发展。很难简单评判政治力量的介入是好是坏,但艾德里安认为,创意产业仍是属于泡沫年代的思维,目标指向很明确,艺术和文化可以创造经济价值。森大厦株式会社就运用这套概念建立了六本木之丘。意大利Matteo Pasquinelli眼中,“创意城市”的意涵是以“文化资本包装房地产发展”,空间被迅速士绅化,创意城市的风潮是一种不需要暴力外壳的新剥削形式。

无论越后妻有大地艺术祭还是濑户内海艺术祭,都存在诸多争议,模糊性在于他们向政客和公众兜售的地区复兴,都与旅游业振兴密不可分。“但旅游不应该是最终的解决方案,简单来说,游客不能替代真正的人口。人口下降是不争的事实,在一些地区发生的情况是,老龄人口正在被游客‘驱逐’出去”,艾德里安表示无奈。咖啡厅、茶肆、民宿会越来越多,尽管越后妻有拥有体量巨大的艺术作品,但终有一天,游客会被越来越多的仿制者养出愈发刁钻的“胃口”,千篇一律的怀旧之外,总得期待点别的。

寻找“共犯”之路

回到最初的命题,剥去层层外衣,许多打着“艺术造村”幌子的活动内核只是“旧空间”和“艺术家”。如柳幸典、北川弗朗一样的艺术家们用数年的实践告诉你,笨蛋,重要的是关系啊!“外来者”介入的不仅仅是一个单纯的物理空间,也不仅仅是一个充满怀旧氛围的情感空间,还包括一个个已经存在的社区和族群。撇开这些群体的“活化”,不过是另一个版本的士绅化。

北川在回忆录中总结十五年的艺术祭写到,“对我而言,艺术家与一般人之间的‘共犯性’是非常重要的课题”,并将这一认识归于早年参与日本社会运动的经历。参与了六十年代东京学生运动的他,目睹了人们如何以“组织”、“正义”或是“大义名分”碾压人性的恐怖,试图磨平一切差异。他对农村运动的反思,来自于日本左翼在指导农村革命时,试图与“地方大佬”的腐败不公等恶势力斗争却失败的历史。“因为他们的斗争是以城市的、民主主义的价值观为基础,否定了农村的价值观”,意识形态难以撼动日常生活中的平凡人。

北川及其同行者在“进入”越后妻有时,外来艺术家和“小蛇队”和本地人的每一次相遇,都是调整艺术作品的设想和走向的契机。艾德里安认为,评判公共艺术的最重要标准在于“外来者与本地人建立了怎样的联系”,至于能否带来归属感(a sense of belonging),这样的讨论为时尚早。如北川一样,这些人试图在走一条找寻“共犯”之路。

日比野克彦(Katsuhiko Hibino)的《明后日新闻社文化事业部——昨日电视公司》(Day-after-tomorrow Newspaper, Day-before-yesterday Television)索性在当地创办了一份报纸,他选择废弃的莇平小学校舍作为基地,成立“后日新闻社”发行日报,报导每日村庄发生的新闻,包括作为外来人的日比野克彦,以及他年轻的学生们如何与村民互动。后来,他更加设了电视台,制成线上新闻。他们在驻地与当地的老人交流,通过口述史搜集行将消失的记忆。明后日新闻社称,希望“播下明日的种子”(generate seeds for the future)。

更具反叛精神的艺术家是年轻的坂口恭平,他从一群被社会遗忘者——坂口恭平拒绝称他们是“无家可归者”——身上看到了生存智慧,这些人用废弃的纸板、太阳能电板搭建起自己的容身之所,经营自己的“零元”生活。坂口恭平研究了居住在自建的零元屋中人的生活,写下了《东京零元屋的零元生活》,作为建筑师的他还设计了造价只需两万六千日币的可移动小屋,让居屋脱离了土地的束缚,这是坂口恭平的挑战,“土地真的必须被划分以供买卖吗?”

在这些返乡艺术实践中,艺术家原本强烈的个人风格被迫磨平,侧重呈现的是艺术作品与所在地方的联系,这些“杀死作者”的艺术作品能在多大程度上带来社群的反思,或是蕴含活化地方的能量,仍需时间的沉淀。有幸前往参观这一届大地艺术祭的观者不妨搜寻一下,北川提到的若干命题有什么进展,当地人如何参与到艺术祭中,有催生出什么样的产业发展,北川寄予厚望的纺织业复兴、十日町农田发展如何。摘掉玫瑰色的眼镜吧,一起去乡野找寻“共犯”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司