- +1

访谈︱王风:《新青年》集团是座“梁山”,有共识也有分歧

王风是谁?

假如我们在网络搜索引擎上输入“北大中文系”和“王风”这两个关键词,一定可以找到多篇记叙王风其人其事的文章,这些文章大多出自他周围的朋友。当然,在读完这些文字之后,我们也许可以建构出对王风的核心印象——名士风度。

今年年初,北京大学出版社出版了王风的首部论文集《世运推移与文章兴替——中国近代文学论集》,学者张治对本书评论道:“篇幅不大的书中包含着近现代中国语言文学研究界的各种核心命题。每个命题中都有中规中矩的论证,也有洒脱冷峻的察见;有对主要文献材料的正统分析,更有若干来自比较生僻的报刊资料中的新发现。”

而作者自己则在“后记”中坦陈此书更像是对导师陈平原教授的一个交代——“耳提面命二十年,他们自然对我有所期待,不过时日奄忽,渐渐已转为对我的担心。如今的这个东西,虽是聊胜于无,但也终于不是‘无’了。”

所谓名士,必定落拓不羁、优游岁月,王风虽然栖身现代学院体制之内,却似乎从未顺从过其中的游戏规则。他花费十几年时间精心整理、校勘全六册《废名集》(北京大学出版社,2009年),这在旁人看来简直是“不务正业”(现代学术评价体系只认可古籍整理),结果书出版后,获得学界同行的一片赞誉,并为整理、编辑现代作家全集提供了范例。而对于“名士”一说,王风其实很不愿意被这样标注,他觉得也就是做了些愿意做的事情,以他的情况,在现有体制内还能“存在下去”而已。

当然,之所以被目为“名士”,最主要还是因为他和古琴的关系。出于对管平湖演奏的热爱,王风早年就想拜师于管平湖的弟子郑珉中门下,无奈郑先生不收弟子,最后还是在王世襄、袁荃猷夫妇的帮助下才如愿以偿。近些年,除了作为“正业”的文学研究之外,王风还在古琴器与古琴史方面投入了不少精力,年内也将会有一本关于古琴的著作问世。

今年是新文化运动100周年,而“文学革命”无疑是其中一项重大成果。反对文言、提倡白话是当年最鲜明的口号,那么现代意义上的白话在中国是何时出现的呢?看似团结的《新青年》集体内部是否早已暗流涌动?王国维、章太炎、周氏兄弟等人都提出过什么主张?围绕这些问题,澎湃新闻(www.thepaper.cn)对王风进行了专访。

王风:所谓“开端”,也就是历史节点,从不同的角度会有不同的理解和判断。你提到的问题,还要区分谈的是“现代文学”还是“新文学”。如果说“现代文学”,那现在有各种很不一样的说法。比如有的学者强调东西洋文学的影响,那就会将“开端”设在十九、二十世纪之交;有的看重语言工具的变革,可能会认为十九世纪八十年代末是个节点;还有的偏重于文学生产方式的变化,那么十九世纪七十年代初《申报》的创刊就会被看作标志;更有的会从现代词汇形成的角度,新的白话如汉译《圣经》来论述,等等。这都无所谓对错,是在不同的逻辑基础上形成各自的叙述。

但如果说的是“新文学”,那也只能以文学革命为起始。将《文学改良刍议》看成“开端”,并没有太多的争议。不过,仔细读这篇文章,里面提出的“八事”(按:“一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。”)其实不少是照抄古人的说法,而且在晚清所谓“文学改良”时期,这些观念也大多被提出来过。所以要说胡适提出多么革命性的主张,其实也未必。他原来就参加过晚清的一些“启蒙”活动,很多观念是从那个时候过来的,谈不上有多新鲜。

接下来就是陈独秀的《文学革命论》,这其实是一篇很奇怪的文章。里面的“三大主义”, 所要打倒的贵族文学、古典文学、山林文学,如果拿这三个名词去对应中国文学史的话,很难对得上。谁能说清楚什么是中国的“贵族文学”?“山林文学”也莫名其妙,可能只有魏晋的玄言诗算得上。还有那个“古典文学”,更是一个笼统的名称。尽管陈独秀在文章中解释了一大堆,但总是让人觉得对不上号。那他是怎么想出来的呢?我看主要是从欧洲文学的历史经验套用过来的。陈独秀欧洲文学的修养很不错,他就将欧洲文学史套到中国文学史这儿来了。

所以胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》,一个是照抄前人,一个是搬运外国。这两篇文章之所以获得巨大的影响,有几个因素:一个是胡适强大的叙事能力,不断地将各种资源纳入进来,也就是不断地为这个“开端”赋予意义。

另一方面,相较晚清类似的文学运动,“文学革命”之所以取得成功,一个很重要的原因,就是它出东西了。1918年开始,主要是鲁迅和周作人的写作和翻译,以及文学主张,当然也包括胡适等人的自由体白话诗,等等。出了东西,也就是有了“实绩”,然后是大量的追随者,新文学才获得成功,并成为传统。这样《文学改良刍议》和《文学革命论》,才有可能被赋予“开端”的意义,否则也就无从说起,不过是普通的历史文本。

澎湃新闻:您认为“《新青年》集团更应该被认知为一个带有不同资源的多种力量的共同体,在文学革命这个结点上有了价值追求的交集”,能否举例说明当时《新青年》集团中各位不同成员之间潜隐(被压抑)的冲突?

王风:胡适后来有篇回忆文章,题名《逼上梁山》。《新青年》其实就是座“梁山”,陈独秀是晁盖,胡适是宋江。各方人马不断加入,但出身、背景、动机、目标都有很大的差别。

陈独秀是创刊者,但他关心的主要是思想问题,办杂志的目的在于影响青年。他受法国文学影响很大,早年和苏曼殊一块儿合作,翻译《悲惨世界》(当时叫《惨世界》)。但文学始终不是他着力所在,《新青年》里,他谈文学的文章很少,《文学革命论》之后就基本没有了。而且对于胡适、钱玄同等人主张用白话创作,其实他也并不是很热心,甚至有点不以为然。

胡适也是在晚清的背景下生长起来的,说白了就是在梁启超那个背景下生长起来的。根本上,晚清时的许多白话报,包括陈独秀主持的《安徽俗话报》、胡适参与的《竞业旬报》,都是为了“开启民智”。胡适主张俗语,后来叫白话,再后来叫国语,观念是这么一步步发展过来的,也就是语言工具革命,文学只是这语言工具革命的一部分。

还有钱玄同和刘半农。钱玄同很奇特,他原来可以算是章太炎弟子当中的“极右派”,用古字、求本义,加上穿深衣,比太炎还极端。到了文学革命时期,他一变站到了章太炎一生死敌吴稚晖的立场上,变成一个“极左派”。在他那儿,可不是白话不白话的问题,整个是要最终废除汉语和汉字,用世界语。他是在这个基础上参加文学革命的。而刘半农,原来是鸳鸯蝴蝶派作家,从文学革命主要攻击的那个阵营里过来。

我们再看其他的人,比如周氏兄弟,周氏兄弟在晚清发动过一场没有任何影响力但是质量非常高的文学革命,主要从1906年到1909年,周氏兄弟同时在日本,先是成为章太炎的弟子,后来决定从事文学工作。于是做翻译,最有名的是《域外小说集》,还写了一批文论。那个时候他们几乎没有任何影响,但是思想质量和实践质量非常高。

周氏兄弟在《域外小说集》中创造了过去汉语书写里完全没有的一种文言。而文学主张上,“立人”、“摩罗诗力”等等,强调文学的自主性。而看他们选择翻译的文本,基本上都是批判现实主义以后的,也就是当时欧洲最前沿的那批文学作品。

到了文学革命时期,我们现在经常说鲁迅是什么“主将”之类的。但按周作人的说法,当时他们其实就是“客员”,客卿的角色,是来帮忙的。鲁迅后来说的“听将令”,是确实的情况。最早许寿裳把《新青年》拿给他们看,并说里头发的都是谬论,周氏兄弟看完之后什么反应呢?他们觉得没什么了不起,但也谈不上是谬论。

周氏兄弟加入《新青年》,主要是因为钱玄同(鲁迅《呐喊》自序里提到的“金心异”)来拉他们写稿,然后他们才进入这个圈子。不过也就是供稿,并没有参与杂志的组织运作。此前他们基本没用白话写过作品,显然是因为当时《新青年》语言变革这样一个主张,他们才改用白话写作。在此之前,他们并没有显露出任何要使用白话写作的意图。

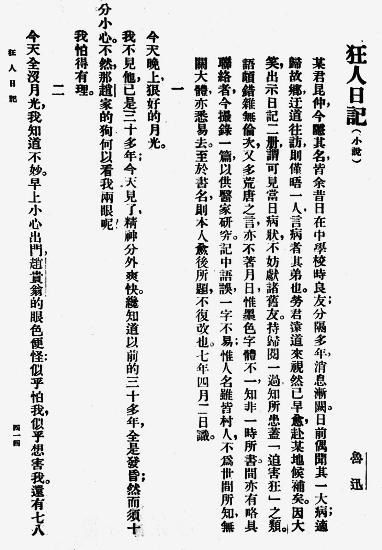

鲁迅的《狂人日记》就是这么出来的,为什么一出手就会写出那么高的水平?在我看来,最主要的原因,是周氏兄弟把他们晚清时期文言的实践,这个时候移用到白话中来了。所以他们的白话跟以往的也不一样,晚清时他们根本没接触过当时的白话,不管是白话小说的语言还是白话报的语言,而是直接从他们自己改造的文言中“转写”过来。再加上不同于陈独秀、胡适、刘半农他们接受的是浪漫主义、现实主义,顶多到自然主义的影响,而是象征主义以次当时最新的文学潮流。这些都促使他们一出手就把新文学的水平提得很高。

周氏兄弟之间当然有很多不同的地方,这个很复杂,不能细说。但有一点值得注意,他们当然接受了白话写作,但考虑的重点并不在语言,而是思想。周作人《人的文学》、鲁迅《我之节烈观》《我们现在怎样做父亲》这类文章,是要将新文学建立在一种新的伦理基础上,建立在所谓“人”的基础上。这是他们从晚清就开始关注的,也是他们从事文学的原动力。就像周作人说的,白话也可以承载旧思想,关键不是工具,而是思想。

所以我们可以看到,虽然都在《新青年》这样一个集团内,但每个人的背景都不太一样,关心的问题也不一样,思考方式更不一样,只不过有个变革的共同价值取向而已。到了新文化运动落潮,如鲁迅所言,“有的高升,有的退隐,有的前进”。其实这是必然的,因为一块儿工作时原就有不同的目标,后来就各自沿着自己的方向发展去了。胡适和陈独秀闹翻,只不过是个最显明的例子。所以《新青年》集团本身,既是一个共识的舞台,同时也是一个分歧的温床。

澎湃新闻:在您对王国维进行的个案研究中,重点考察了其述学文体、语体的变迁,比如其早年哲学论文多有取自日语的双音词、复杂长句乃至自创的语法结构,后期转向词曲研究后语体又回归中国传统文论系统,这似乎是一般文史研究者在研究王国维时很少注意到的。

王风:王国维从哲学到文学到史学,每个方面都做出第一流水平的成果。他跟中国以往的以及同时代的学者很不一样。

比如我们举章太炎做例子,章太炎强调的是“诸学会通”,把一切知识作为相关联的一个整体,他的《国故论衡》,小学、文学、诸子学,相互之间是有关系的。王国维完全不一样,他是把一个学科内最重要的问题解决之后,就不做了,换另一个学科。不断在换,做法完全不一样,文体也不一样。这当然和他最早帮罗振玉编《教育世界》,受到西方学科分界的影响有很大的关系。

我从这个角度进入王国维,其实更多的是一些现实关注,就是我们当前的学术问题。现在学术最大的问题,就是学术思考的单一化,大家都用同一种逻辑来思考,像大工业生产,这是很可怕的。表面上好像数量很大,但完全没有质量。学术需要个性,需要多元性。尤其人文学术,与人有关,不是那种冷冰冰的“科学”。我们看前代学者,个个面目生动,一看就知道是谁的文章。如果把现在学术杂志上的作者名字遮掉,你能认出是谁的文章吗?

那么前辈的启发在哪里,我觉得有两个方面,一个是学术语言,一个是学术文体。顶级学者都是有自己的学术语言的,王国维甚至文、史、哲的研究,使用的语言都有很大的不同。章太炎不满意唐宋文,要学魏晋文,他是真把魏晋文的精髓给学过来了。包括像陈寅恪那种“不今不古”的语言,为什么如此?显然与他的研究对象主要是中古有关系。再举例子的话,钱钟书写论文用白话,写《谈艺录》这种学术札记用的是文言,都有自己的面目。

不同的学术文体,本质上应该是不同的学术思维方式的表现。学术文体说起来有几十种,现在我们能使用几种?比如说,论文和专著,其实是不同的文体,处理的学术问题也是不一样的。如果写一则札记,又不一样。札记听上去是小东西,但真的小吗?顾炎武的《日知录》、钱大昕的《十驾斋养新录》、王念孙的《读书杂志》、王引之的《经义述闻》,往早说《梦溪笔谈》,往晚里说《管锥编》。

我在北大试着开一门学术文体课,让大家写读书札记,大部分真的写不来,总是论文腔调。再举个例子,现在很多学术会议、学术杂志发表论文要求提供“提要”,几乎看不到写得好的,有的是写不好,有的是不好好写,觉得不重要,对付一下就可以了。不过我们可以想想《四库总目提要》,那是什么水平。

用不同的学术文体处理同一个对象,思考是不一样的,学术文体的多样性有助于学术多元化,形式有时确实就是内容。这是我从这样一个角度去关注王国维的动因。归根结底说吧,我觉得学术的成形物本身就应该是艺术品。

澎湃新闻:您通过细读周氏兄弟早期译著,认为他们对汉语书写语言的改造早在文言时期就已经开始,并在文学革命时期在书写系统内部被“直译”为白话,成为现代汉语书写的重要源头,因此不同于胡适依凭作为外部资源的晚清白话实践。这些观点很新鲜,好像没人这么看,您是如何形成这样的思路?

王风:有关周氏兄弟的这篇文章,从有了初始想法到最后成文,经历了很多年的时间。表面上是周氏兄弟的研究,实际上是为了处理我对这个学科的一些基本困惑。比如,所谓“新文学”,一个基本的判断就是以白话代文言,但问题是白话至少在唐宋时期就有了,到明清到近代,一直都有,那凭什么说白话代文言是新文学成立的一个标志呢?再如,鲁迅一出手的《狂人日记》等等,所达到的水平,一般总归为他的天才。但是,这种看起来毫无预兆的事情,我总觉得非常可疑。

其实,如果凭日常阅读经验,我们一眼就能看出古典白话文本和现代白话文本的差异,随便翻开一页,就知道这是古人写的还是现代人写的。问题是这背后的道理在哪里?这就涉及书写语言的问题,也就是何谓现代书写。固然现代书写用的是白话,但与古代白话的根本区别在哪里?

有关这个问题,语言学家也总结过某些语法现象,比如复杂句、介词等等,但并没有从性质上对现代书写语言进行界定。书写语言对专业语言学来说是很边缘的问题,不是他们的主要工作对象。但是文学是以书写语言为工具的,不能不面对,当然真去处理是很困难的。

林纾有一则札记,我当年读到时愣了一下。他说唐宋八大家当中长文章写得最好的是王安石,上万字的文章一气呵成。写得最不好的呢,苏东坡,苏东坡的长文章读起来是一段一段的。这是我们现代人读古文时不会有的感觉,因为现代整理本已经给你分成一段一段的,怎么还会认为是缺点。诸如此类的事例,让我观察到,古人写作的感觉和现代人是完全不一样的。

比如阅读古典小说,经常会遇到“话说”、“却说”、“一夜无话”、“花开两头,各表一枝”等等,其实就是以这些词汇手段充当类似于现在分段的功能。至于标点,比如“期期艾艾”这个成语,“期期”和“艾艾”都是用词汇描摹口吃的语气,如果现代人来写,就使用省略号了。至于引号的引入,使得描述对话的方式变得很灵活,而比如《红楼梦》,宝哥哥和林妹妹聊天,必须一处不落地交代这一段是林妹妹说的,还是宝哥哥说的,否则就乱了。而有了引号来固定口说成分,就不必一定如此了。

因而,段落、标点这些西方书写形式的引入,是造就现代书写语言的根本要素,也是汉语现代书写语言的根本特征。晚清时周氏兄弟的直译,是将书写形式也照原样翻译了过来,这造就了前所未有的文言。而到文学革命时期,他们改行白话,这些书写形式也全面移用到白话,又造就了一种前所未有的白话。这也就是我们现在所书写的语言的基础,文本面貌彻底变了,写作思维也彻底变了。如果没有分段的话,《狂人日记》几乎不能成立,分段是《狂人日记》最大的修辞手段。

澎湃新闻:刚才您谈过了王国维和周氏兄弟的个案,而章太炎似乎也是您十分关注的一位人物,那么在其背后隐藏着怎样的现实关切?章太炎的思维逻辑是否可以被重新发掘?

王风:有关章太炎的这篇文章(按:指《章太炎语言文字论说体系中的历史民族》,收入《世运推移与文章兴替》),写得好像动了点感情。如果说现实关切,那么在我还是汉语言文字的命运问题。一百多年来,国人一个主要的思路,就是必须改革汉语言文字。这其中延续至今的一个认识,是一个进化论的格式,文字是从象形演化到字母的,因此汉字落后。

现在尽管很少人这么说,但潜藏的意识还是如此。比如汉字的教育成本高,比如书写繁难,比如汉字的历史是不断简化的历史,等等。晚清以来,一直有这样那样的主张,行白话其实是最温和的,文字拼音化一直是个很大的思潮,最极端的是汉字连同汉语一起抛弃,直接使用世界语。好像如此一来,中国的所有问题都解决了。

章太炎的东西对现在人来说很难读,涉及语言文字的学术著作,在今天来看说错的很多。其实章太炎的学术有很强的现实针对性,不是我们普通想象的那样,一门心思拼命复古。当时有“言文一致”与“语言统一”两大口号,太炎有关语言文字方面的学术工作,基本上都是为此提供他的解决方案。当然,设想极为宏大也极为迂阔,他认为方言中有大量古语,应该综合吸收起来,创造出一种“新的国语”,这一“国语”既来自于广阔地域的方言土语,是人民口头的活语言,又与久远年代相联结,深深根源于我们自身的历史。

这么一个庞大的构思显然是不可能实现的,但这不意味着章太炎的思路没有价值。恰恰相反,我们后来的选择所出现的问题,正需要章太炎这样的思考来帮助我们反思。如果要我来说的话,近代以来,汉语言文字整体上是处于一个不断退化的过程之中,现在很多年青作家,甚至写错字都显得那么理直气壮,对文字毫无尊重。

这和我们一直以来的思路有关,即只把语言文字看成使用工具,如何更方便,如何更简单,汉字简化就是这种思路的最大遗产。我们没有意识到,语言文字其实是文化渊薮,需要系统、精细、绵密,只有这样,才能发达我们的思想。章太炎的论述不管有多少错误,但他的出发点我认为是有价值的,他的思考逻辑是值得尊重的,而他几乎用生命来捍卫语言文字的精神,更是对我们这些后来人的一种感召。

澎湃新闻:读您这本书,觉得跟现在大部分学术著作很不一样,恕我直言,好像与现在的学术发展挺游离的。

王风:我也搞不太清楚。其实写这些文章,只不过是自己读书的自然产物,因而也就是读书的衍生品,再加上一些现实的关怀和忧虑而已。也许是太个体性了,不管觉得我做得不错还是不怎么样,都很难有讨论和批评。说句玩笑话,现在都讲引用率、影响因子,这方面我肯定是一塌糊涂。至于为什么多少还做一点,也就是有时宽慰自己,这些文字还不至于浪费纸张,也许以后哪一天说不定还有点用吧。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司