- +1

废除科举110周年︱杨国强:科举制度牵挽下的士人与社会

【编者按】

1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,咸趋实学。清廷诏准,自1906年开始,停止所有乡会试,停止各省岁科考试,并令学务大臣迅速颁发各种教科书,责成各督抚实力通筹,严饬府厅州县赶紧于乡城各处遍设蒙小学堂。

这天因此称为一个标志:在中国历史上延续了1300多年的科举制度终被废除,科举取士与学校教育实现了彻底分离。

今天是科举制度废除110年的日子,我们在此分三篇连载杨国强教授2014年3月发表的《科举制度的历史思考》。

科举制度是一种选官制度,但“以试为选”和“怀谍自列”所内含的普遍性和广泛性,又决定了科举制度从一开始便不能不以考试为方式,密迩相接地与每个时代的读书人群体地连在一起,彼此依傍而相互扶翼。朝廷以科举取士,士人由科举入仕,在以四民分人口之日,科举遂成了社会能够流动的主要路径。正是以这种流动作为反衬,隋唐之后的一千三百年里,科举制度得以持其炎炎光焰直接而且深入地影响士人世界和大众世界,使小农经济为主体的中国产生了越来越多读书的人和应试的人。

康有为在科举停废之后曾说:“昔有科举之时,一县之中,童生岁岁就试,得其衿者,百仅一焉;诸生三岁一试,得举于乡者,百仅一焉;举子三岁一试,得登第者,数十仅一焉。中非无遗才之憾也,而当其岁月就试,不忍舍去之时,县常有千数百之人士读书谈道者焉;省常有万数之诸生读书谈道者焉;国常有数千之举子读书谈道者焉。”以数目而论,已不能不算是规模非常可观。科举制度催生了大量读书人,同时科举制度又在导引和组织这些被催生出来的读书人。

钱穆说:“自宋代规定三岁一贡以来,直到清末,每历三年,必有大批应举人,远从全国各地,一度集向中央,全国各地人才,都得有一次大集合。不仅政府与社会常得声气相通,即全国各地区域,东北至西南,西北至东南,皆得有一种相接触相融洽之机会,不仅于政治上增添其向心力,更于文化上增添其协调力。而边区远陬,更易有观摩,有刺激,促进其文化学术追随向上之新活力。”

原本以个体存在为常态的个体读书人,便在科举制度的这种导引和组织之下走向彼此认同,并且互相连接,汇为无远弗届,而与其他人口区别开来的一种社会群类。其中的已经出仕者和尚未出仕者虽以地位不同而显分朝野,但又因同归于一种群类和同属于一种身份而彼此绾连,形成朝野之间常在声闻相接之中。由此演为一世之士议,往往下接民间并广涉时务,并因声闻相接而能够直接间接地影响朝政,所以,在当日的中国,士人便自然地成为最富于政治意识的社会群体。

与之相对称的另外一面,则是读书以求进取的过程,使士之为士都须身心浸润于文化,工夫集注于文化,并因之而据有越来越多的文化。虽说科举取士的知识标准以狭隘化为走势,但因读书而涉文化和学术,则文化和学术自有其内在的理路,使人既入其中,便会随之而行,走出科场设定的范围。于是而有生成于一千三百年之间的性理之儒、章句之儒,以及后来被归入中国哲学史、文学史、史学史、教育史、艺术史里的种种人物、著述和行迹。就科举制度促生了越来越多的读书人而言,则与读书人越来越多相对等的,总是中国文化在深度上层积地演进和广度上层积地延展。

演进和延展都是在以文化影响社会。而这种文化影响的主体和为官出仕的主体在科举制度下的重合和同一,又不断地化育了中国社会对读书人的敬重和对文化的敬重。因此梅光迪曾引英国人卡莱尔的话,直言科举制度的“真正企图”,是“使文人统治社会”。以隋唐至清末之间的一千三百来年而论,文人统治社会本质上是一种文化统治社会。两者所造就的影响都不是单纯的吏治所能够做到的,因此两者之具体地实现和真实地实现,都是与万千读书人的存在和活动相连接在一起的。而有此文人统治和文化统治,则武人和商人对于政治权力的介入与干预,便都成了被留心防范和着力截断的东西。近代中国的救时之士,在中西交冲的逼厄之下,曾力倡“尚武”倡“商战”,又因“尚武”和“商战”追究历史传统中的抑武人和抑商人,显然是不知其由来地,以此一时比照彼一时也。而后是言之滔滔皆不能中肯綮。

科举制度既促生了万千读书人,又影响了万千读书人。但一千三百年间,被促生和影响的万千读书人同时也在反过来影响科举制度和改变科举制度。从宋太祖因举子“打鼓论牓”而下诏“命题重试”,并由此开殿试之先,到清圣祖目睹历年科目,具见“大臣子弟”与“孤寒士子”占额轻重失衡致人“不心服”,遂一变旧日法度而以官、民分卷别立章程,都说明了隋唐的科举制度不同于两宋,两宋的科举制度不同于明清,其间之变迁虽然皆出自于君权的调度,但促成变迁的源头则大半起端于举子士人的不平之鸣。

两者之间的这种鸣和应,在清代一次一次因科场兴大狱的风波里尤其明显。从帝王与士人之间的这种相隔辽远而上下相应里,可以非常明白地看到:一面是科举制度在持续不断地造出举子士人,一面是举子士人积为成千上万之后,又在以其成千上万、年复一年地化作科举制度自身的沉重压力,使帝王不能不关注其中的哀喜和苦乐,而为之心神俱动。之后是造出了举子士人的科举制度,同时还不得不致力于疏通和消解这种来自举子士人的压力。

作为一种选官制度,科举虽由察举嬗递而来,本意则与察举一样,都是因官而选,从而都是为官择人。由于因官而选,所以唐代初立科举制度,是以既定的官制和固有的数额为度,而维持供求之间的平衡,考试并不定期;由于为官择人,所以唐代行“怀谍自投”,而每科取士大半以三十余人为常态。但相隔三百多年之后,宋代的科举已变为“礼部三岁一贡举”的定期而试。与之相匹配的,还有“博求俊彦于科场之中”的既宽且泛,遂致每科取士常以三百数十人为均数。以宋代比唐代,可以直观而见的,显然是科举选官的入口廓然张大和规模一时膨胀。然而在这种廓然张大和一时膨胀的内里和深处,则是士人与朝廷之间的关系所发生的变化。南宋人王栐说:

唐末进士不第,如王仙芝辈倡乱,而敬翔、李振之徒,皆进士之不得志者也。盖四海九州之广,而岁上第者仅一二十人,苟非才学超出伦辈,必有绝意于功名之途,无复顾藉。故圣朝广开科举之门,俾人人皆有觊觎之心,不忍自弃于盗贼奸宄。

况进士入官十倍旧数,多至二十倍。而特奏之多,亦自如之。英雄豪杰皆汩没消靡其中而不自觉,故乱不起于中国而起于夷狄,岂非得御天下之要术欤。苏子云:“纵百万虎狼于山林而饥渴之,不知其将噬人。”艺祖皇帝深知此理者也,岂汉唐所可仰望哉。

这段文字比量宋代与唐代科举取士的异同和因果,而着眼处尤在于用士人失路以致天下动荡的可能性和可怕性,以说明从科举制度里产出的举子士人,又须得由科举制度来网罗和安顿。其视角已是把读书人比作山村之间的“百万虎狼”。宋代因“进士入官十倍旧数,多至二十倍。而特奏之多,亦自如之”异乎唐代,而牵援所及,则不仅大幅度地增加了读书入仕的数量,而且以其数量的剧增又大幅度地把功名之途推近举子士人,使之成为人心中可望而且可即的东西。随后是“王仙芝辈”和“敬翔、李振之徒”皆因之而被吸纳消化,遂成其士林同归于安静而“乱不起于中国”。

自一面而言,由于这种大幅度增加的读书入仕的数量,科举制度所内含的政权开放性和由此形成的社会对流才能够与之相因依,在比较完全的意义上实现于宋代以后的中国。于是而有后来九百年间以“白屋之中大有青云之士,勿以高门鼎族而蔑视寒微”说世事和人事的常谭。但自另一面而言,以选官为本位的科举制度被兼用为“御天下之要术”,则考试由不定期变为定期,以及“入官”之数“十倍”、“二十倍”地增加,都已使科举制度的重心由因官而选和为官择人移到了广用收纳以安士心的一头,而与之俱来的便不能不是一个官员的数量累计地增多的过程。

然而以中国的广土众民作比照,当日的中央政府和地方政府都只能算是小政府和弱政府,其治理能力有限,因此其构成规模也有限。而治理能力的有限和构成规模的有限,又都决定了对于官僚的实际需求在数量上的有限。因此,由广用收纳以安士心所造成的官员数量上的增多,总体上只能是一种不断超过了实际需求的增多。而由此演为两者之间随供求失度而来的不相对称,遂成了科举制度自身的一种内在矛盾。以后来的尺度作衡量,唐代取士不能算多,而《新唐书》说武后临朝之日,由科目进身的人已“委积不可遣,有司患之,谋为黜落之计,以辟书隐学为判目,无复求人之意”。显见得以“有司”的立场相权衡,是但愿其少而不愿其多。然则宋代既增“十倍”、“二十倍”,其间的官场景象自会越益不成章法。《廿二史札记》曾罗举当日史事撮而叙之曰:

王禹偁言,臣藉济州,先时只有一刺史,一司户,未尝废事。自后团练推官一人,又增置通判、副使、判官、推官,而监酒榷税又增四人,曹官之外又益司理。一州如此,天下可知。杨亿疏言:员外加置,无有限数,今员外郎至三百余人,郎中亦数百,自余太常国子博士等又不下数百人,率为常参,不知职业之所守,只以恩泽而序迁。宋祁疏言,朝廷有三冗,天下官无定员,一冗也。州县不广于前而官倍于旧,请立限员以为定法。

王禹偁所说的是地方官在实际需要之外的不断增加;杨亿所说的是京官在既有定数之外的不断增加,“员外”之多,便是额外之多;宋祁则通天下而论之,以“冗”总称这些多出来的官员。虽说宋代入仕做官,贡举之外还有门荫、流外一类名目,但就其时的常规和常态而言,这种因多而致“冗”的主体显然出自“圣朝广开科举之门”。此后的数百年间几度改朝换代,而在宋人以“广开科举之门,俾人人皆有觊觎之心”为“御天下之要术”而既变旧日格局之后,后来的朝代遂一路循而效之,大半都在沿用宋人制度。然而以“广开科举之门”来网罗和安顿举子士人,则由此导天下于“人人皆有觊觎之心”,又一定会使读书应试的举子士人越来越多。而后是网罗安顿在容量上的有限性,不能不直面举子士人在数量上的无限性。其间的情状,明代人说是“明兴,取士之典大率仿宋制”,而宋人的办法行于明代,一面造成了“二百年来,士渐被鸿涌而起于学者,霦霦乎羽仪王路,可谓极盛”,一面又造成了“天下之士群趋而奔向之”,遂致“率天下而为欲速成之童子”。两头褒贬不同,而表述的则都是士人之日多一日。在他们之后,清代人同样在说这个题目,而言之尤为锐利峭刻:

十室之邑,儒衣冠者数千,在学者亦数百,天下人见士如此其易为也,为公卿大夫又如此其不难也,于是才仅任农工商者为士矣,或其不堪农工商者亦为士矣,既为士,则皆四体不勤,五谷不分,而妄冀公卿大夫。冀而得,居之不疑;冀而不得,转生嫉妬,造谤诽,而怨上之不我知。上之人见其然也,又以为天下本无士,而视士益轻,士乃益困。

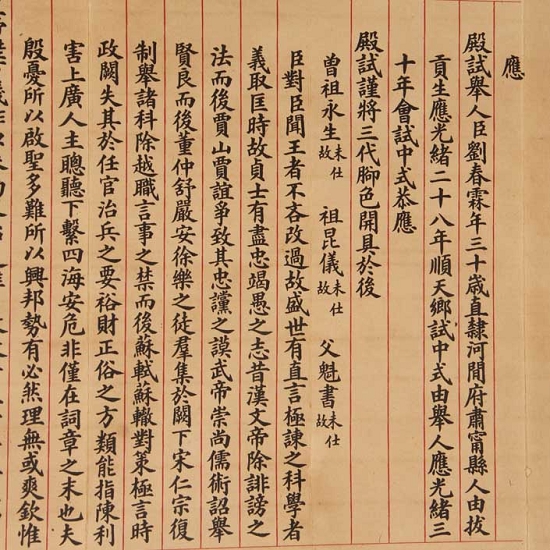

在这种四民纷纷然各谋“为士”的众生相里,显然是“如此其易”不仅造成了士多,而且造成了士滥。而后是“士十于官,求官者十于士”以致“士无官,官乏禄,而吏扰人”。网罗安顿虽“重设吏职,多置等级”以为包纳,而其容量的有限性终不能逮举子士人在数量上的无限性,遂使宋代“广开科举之门”以后,明代和清代在广开科举之门的同时,又要另立章程递设层级,把科举入仕的过程隔成一段一段,并因之而使科举入仕的过程成为一条漫漫长路。就明代“三年大比,以诸生试之直省,曰乡试,中式者为举人;次年,以举人试之京师,曰会试;中式者天子亲策于廷,曰廷试,亦曰殿试”而言,其间以三段分层次本与宋人相仿。

然而明代以“科举必由学校”为选官之起端和入门之径,则唐宋实行“怀谍自列”,是齐民皆可与科举考试,而明代实行“怀谍自列”,是齐民须先经县试、府试、院试入官学,之后始得以生员(诸生)资格与科举考试。这种旧法之外的多此一层,理据在于“学校则储才以应科目”,然而以学校又最终以“科目”为归宿和生员之最终归宿于“科目”而论之,这种多此一层实际上是将科举入仕的过程又朝前延伸而增添了一段。作为直接的对应,便是乡试、会试、殿试之前更多了一重被总称为“童试”的县试、府试和院试。和宋人相比,显然是明代士子,以及沿用了明代制度的清代士子科举入仕之路,会因考试的增多而更曲折并且更陂陀。

与“广开科举之门”而使“天下人见士如此易为也”相比,这种一面广开科举之门,一面又递设层级以增加考试所要显示的,是士之可为而不易为。因此,递设层级以增加考试,随曲折陂陀俱来的,还有考试过程的更窒更难。宋代朱熹目睹“士人千人万人,不知理会什么”而纷纷然群聚于场屋之中各竞高低,已引为大弊,并主张勒之以考试程法以行过滤,“严挟书传义之禁,不许继烛,少间自沙汰了一半。不是秀才底人,他亦自不敢来。虽无沙汰之名,而有其实”。比之“广开科举之门”,用科举制度本身来网罗和安顿科举造出来的士人,则这种“虽无沙汰之名,而有其实”,显然是意在用科举制度本身来淘汰科举造出来的士人,以减少其间之“不知理会什么”者。两者之间的相互矛盾,正表现了两者之间不得不相互校正。

所以,在朱熹的议论之后,“虽无沙汰之名而有其实”又会由议论而演化为事实。清初人曾返视前朝而总论明代科举考试,说是“其用八股也,则经术之遗,而帖括之式也;其用判语也,则因于唐;其用策论也,则因于汉、宋;其用诏表也,则因于诗赋之骈丽。夫先之以经义以观其理学,继之以论以观其器识,继之以判以观其断谳,继之以表以观其才华,而终之以策以观其通达乎时务”,推许“其为具盖至备也”。但对于应试的士人来说,显然是这种“为具盖至备也”的考试,一定会因其设定了更多的名目和种类而比唐代的考试和宋代的考试更难对付。然而自“无沙汰之名而有其实”一面视之,更难对付的考试便成了一种举子士人自我淘汰和自然淘汰的考试。就其意义和实效而言,正与朱熹的议论相仿佛。

清代的科举考试仍然循明代的“为具盖至备也”而行,但其间的应试之难又驾而上之。康熙朝曾有诏旨令“科场出题,关系紧要。乡会经书题目,不拘忌讳”,而“断不可出熟习常拟之题”。之后雍正皇帝引同一个意思又再做儆申。对于继起的帝王和后来的试官,这些便是祖宗家法。由于不可用“熟习”,则不能不出之以面目陌生,由于不可用“常拟”,则不能不出之以意料之外。然而八股文题目皆取自《四书》,其有限的文字经明清数百年不断地引之以试士,又不断地衍生为坊间的程墨,对于多数士子来说,都已在积久之后成了熟识的东西和惯见的东西。因此,出之以面目陌生和出之以意料之外,便很容易走入截断经文和排比经文一路。并因之而越出常理、常识和常度,演为僻而且怪。生于嘉庆而历经道咸同光四朝的陈灃后来总括而论,以“试官割裂经书以出题,于是题不成题,文不成文”为“时文之弊,至今日而极”。若追溯渊源,这种“割裂经文”的事明代已经有过。但作为一种

引人注目的现象则以清代为常见,尤以县试、府试、院试为多见。“其中有所谓截搭题者,就原文上句与下句,各截取数字,几于不成句亦不成文”,由此产出而要求当日士子命题作文的“顾鸿”、“见牛”、“礼云玉”、“广大草”、“谷与鱼”、“下袭水”,以及“是也”、“匍匐”、“节彼南山”、“子路不说”等等,都属无从下笔的题目,其难处不在思想能力和知识程度,而在其命意之不可审知和不可猜想。与之相类似的,还有“吾以为汝死矣”那样虽出自经书,而使人瞠目结舌的题目。

其间也有过试士的一方因割裂经文古怪过头而“落职”的事,但对举子士人而言,这种“题不成题,文不成文”既已“习为风尚”,则与之相逢于场屋之中便是常常会遇到的困厄。此中之无厘和窘迫,便成为时文在当日和后来久被诟病的原因之一。而时逢“才仅任农工商者为士矣,或且不堪农工商者亦为士矣”的比比然而是,则世人眼中“十室之邑,儒衣冠者数千”所形成的层出不穷和满坑满谷,正得此以为汰滤删薙,而能够大体维持一个以学额为规模的总量。因此,这种“习为风尚”虽久被诟病,却依然长久地存在于清代的科举制度之中,使一代一代的举子士人都不得不常常要与“滚作题”、“截作题”、“半面题”、“冒下题”以及“有情搭”、“无情搭”一类角智角力而苦相厮磨。

明清两代因递设层级以增多考试而拉长了科举入仕的进门之路,清代又因出题戒“熟”戒“常”而以考试之难造成了个体士人的入仕之难。以前代为比照,两者显然都无益于举子士人的网罗和安顿。但明清两代之不同于前代,又在于其五百多年之间的科举制度已经把功名与出仕分为两途。明代人说:“乡举在宋代为漕试,谓之发解,第阶之解送南宫会试耳,弗第者须再试,未阶以入仕也。”清代人说:“进士必由乡举,唐宋元举进士不第者复试乃解,复试仍属诸生矣。至明,定为举人,可以会试,可以谒选。”两者表述的都是前代之施行科试,作为独特身份的功名和作为出仕资格的功名本自同属一体,皆由进士及第而来。

已经通过地方考试而得“发解”以入礼部会试的士子虽被通称作“举人”,而所指仅是“举人者,举到之人”,既不算是身份,也不算是资格。因此一旦落第,犹是白身,下一科应试仍须由“发解”从头开始。但明清两代之不同于唐宋元的旧法,是其递设层级,同时又是在递设功名。由于“科举必须由学校”,因此士子应县试、府试、院试入学而成生员,则生员已是功名而俗称秀才。以此为起点,之后生员应乡试,中式而成举人;举人应会试、殿试,及第而成进士。其间的梯而上之虽以功名的高低各分等差,而身在此中,各分等差的功名同时又构成了一种共有的标识而共成其别归一类而不同寻常。在这个过程里,由考试而得的功名,其内含的意义和实际的影响,都在于用朝廷的名器显尊显贵,以造就个体的社会身份。秀才、举人、进士,遂因之而在明清五百多年里成了人口中的高出于编户齐名者。明人吕坤说:

吾少时乡居,见闾阎父老,闤闠小民,同席聚饮,恣其笑谈,见一秀才至则敛容息口, 唯秀才之容是观,唯秀才之言语是听;即有狂态邪言,亦相与窃笑而不敢言短长。秀才摇摆行于市,两巷人无不注目视之曰:“此某斋长也。”人情之重士如此,岂畏其威力哉!以为彼读书知礼之人,我辈材粗鄙俗,为其所笑耳。

下层社会因“读书知礼”而仰视秀才,与秀才以“读书知礼”而得功名,本在彼此映照而相为表里之中。然则前代科举制度以选官为出发点和归宿,因此,考试产生的是一个源源不绝的官僚群体。而功名之为功名,则是在入仕为官中实现的。以此对比吕坤所描述的情节和情状,显然是明清两代的科举考试在产生出官僚群体的同时,又产生出一个功名群体。就进士及第皆用为朝廷命官和举人中式之少数能够选官入仕而论,功名群体的一部分是与官僚群体相重叠的。这种功名和官职的同一,犹与唐宋元以来的做法一以贯之。但以秀才比举人,以举人比进士,无疑是明清两代的功名群体中,与官僚群体不相重叠的部分在数量上要大得多。由于不相重叠,他们是一种有功名而无官职的人物,由于数量更大,他们又是一种居官场之外而广布于四面八方的人物。五百多年之间,这些人不断地从科举考试中产生出来,并因之而与科举制度相依相存,而作为前代所未曾有过的不入仕途的功名人士,他们的广泛产生和长久存在,同时又显示了明清两代的科举制度引人注目的变化,以及因科举制度的变化而造成的社会结构的变化。

与宋代的“广开科举之门”比,自明代开始的递设层级以增多考试和递设层级以增多功名,对应的是读书应试的人数累积之后的紧张,化解的也是读书应试的人数累积之后的紧张。考试增多反映了科举入仕之难。以此为对比,则将功名与仕途分为两路,无异是在仕途消化不了读书应试的人口之日,以功名的增多为别开蹊径,在仕途之外来网罗和安顿举子士人。就秀才可以成为举人,举人可以成为进士而言,功名仍旧连接着仕途。但就多数秀才成不了举人和多数举人成不了进士而言,功名已是朝廷给予个体士人在这个社会里的等级和地位。这种等级和地位出自文化,而标示的则是贵贱尊卑。因此,自生员进学之日起,王法所重,尤在“各衙门官以礼相待”,而“不得视同齐民”,与之相匹配的,还有对应的服饰、顶戴、声望和种种权利。

而后是明清五百年间,这种功名群体便被总称为“绅士”或者“绅衿”而长久地存在于朝野之间,演绎了仕途之外的身价之所在、地位之所在和影响之所在。有此以为读书之所得,便是有此以为人世之成就,所以,顾炎武说明代生员十分之七以秀才为止境,而无更求上进之心,齐如山说晚清读书人“进了秀才就很知足,永远没有乡试过的人(考举人)总占十之七八”。与之相类似的判断,还见之于同样做过秀才的吕公望和陈独秀的笔下。显见得在一个“仅任农工商者为士矣,或且不堪农工商者亦为士矣”,而致读书人越来越多的时代里,由科举制度衍生出来的这种功名群体,曾吸纳了大量读书应试的举子士人,为他们在官场以外提供了一种出人头地的空间。但比之官僚群体的出仕即是离乡远走,这种以士绅为总称的功名群体则大半都留在生于斯、长于斯的地方社会之中,既与编户齐民相渊源,又与编户齐民相往来。时人曰:举人、秀才“之所以贵于世者,谓其以诗书自致”。而从朝廷一面看去,以诗书致功名,同时又是在用功名把这些拥有诗书的人从编户齐民中挑选出来,以此为地方社会立范式和作导向。因此雍正一朝的诏书曾言之直白地说:

为士者乃四民之首,一方之望。凡属编氓,皆尊之奉之,以为读圣贤之书,列胶庠之选,其所言所行可以为乡人法则也。故必敦品励学,言慎行,不愧端人正士。然后以圣贤诗书之道,开示愚民,则民必听从其言,服习其教,相率而归于谨厚。

然则大多数秀才虽然成不了举人和大多数举人虽然成不了进士,但“一方之望”和“尊之奉之”都说明,从身“列胶庠之选”开始,朝廷给予的功名实际上已经使他们被指定为领袖乡里的人物了。比之世家之领袖一方出自门第之尊,这种以功名为尊的人物因名器得自朝廷而与国家相连,又因根脉系于乡里而与地方相连。他们身处上下之间,所以他们能沟通上下之间。传统中国的官僚政治以州县为最底层,因此作为朝廷命官的知州和知县虽以守土安民为职分,而守土安民的本相,则是以其一人一身连同身边的幕友、胥吏、门丁、长随、衙役,心长力绌地与百里之内的数十万人口直面相对。由此形成的不相对称,遂使小政府和弱政府之下的地方治理,不能不在很大程度上成为一种实际上的地方自治。梁启超后来说:

吾中国则数千年来,有自治之特质。其在村落也,一族有一族之自治,一乡有一乡之自治,一堡有一堡之自治;其在市集也,一市有一市之自治,一坊有一坊之自治,一行有一行之自治。乡之中有所谓绅士耆老者焉,有事则聚而议之,即自治之议会也;设族长堡长,凡议定之事,交彼行之,即自治之行政官也。其一族之祖祠,一乡之庙宇,或乡局或社学,即自治之中央政府也。祖祠、庙宇、乡局,皆有恒产,其岁入岁出有定额,或有临时需费,则公议税其乡所产之品物,即自治之财政也。岁杪必布告其所出入,即财政之预算、决算也。乡族中有争讼之事,必诉于祖祠,诉于乡局,绅士耆老集议而公决之;非有大事,不告有司,即自治之裁判也。每乡每族,必有义学,即自治之学校也。每乡族必自设巡丁,保里闬,禁盗贼,即自治之警察也。凡此诸端,凡关于自治之体制者,几于具备。人民之居其间者,苟非求富贵利达及犯大罪,则与地方有司绝无关涉事件,唯每年纳钱粮地丁少许而已。而推其所以致此之由,非历代君相,乐畀吾民以此特权也。中国之地太大,人太众,历代君相皆苟且小就,无大略不能尽力民事,其于民仅羁縻勿绝,听其自生自养而已。

他以西国体制比附两千年的地方之治,名实之间未必尽能合辙,但其笔下描述的传统中国乡里社会之自为治理,则写照了历史的真实。正是在这个意义上,美国历史学家费正清说,中国的君权统治其实是一种不能直接达到“乡村”的“表面上”的统治。而乡里之能够自为治理,全在于乡里共有一种人所同认和人所共守的秩序。若以此对比雍正朝申论士为四民之首的诏旨,则明清五百年里,守护和维持了这种秩序的“绅士耆老”,其主体和主导无疑都是科举制度派生出来的功名群体。小农经济的中国以血缘为纽带而有宗族组织,但作为地方社会,乡里又大于宗族。因此,宗族之外,功名遂成为一种共识共尊而更富于广度的权威,并因之而能够更普遍地笼罩乡里。

就梁启超历数而枚举的种种公共事务而论,“绅士耆老”所做的事,都是守土安民的地方官应做而做不了的事。因此州县官管地方,便不能不引绅士为助,并常常与绅士共治,时逢乱世,则尤其明显。咸丰初年胡林翼守黎平,已深感“其村寨有读书人者皆易治,无读书者难治”。之后巡抚湖北,又统括而论之曰“自寇乱以来,地方有事,官不能离绅士而有为”。胡林翼说的是战乱之时,梁启超说的是承平之日。合两者通观之,显然是科举制度派生了拥有功名的绅士群体,同时也为地方社会筑成了一种以绅士为主干而植根于乡里的社会结构。科举制度的同一性决定了绅士的同一性,绅士的同一性决定了这种社会结构的同一性。因此,在顾炎武所说的旧时“乡亭之职”解体之后,这种社会结构在五百多年里维系和规定了中国极大多数人口的生存样式和生活状态。

由此形成的,是一个因果错综而富有历史内涵的过程:就科举取士以选官为初旨而言,不入仕途的绅士群体本是一种派生物,但就这种现存的和既定的社会结构而言,则绅士群体虽然不入仕途,而论其整体属性,却与官僚群体一样都是身处于君和民之间,以其自身的存在和活动在为朝廷宁靖地方以宁靖天下。而后是本来出自派生的东西,在实际上已成了支撑上下而牵动八方的东西,然则与前代相比,明清五百年间的科举制度正以其不仅源源不绝地提供官僚,而且又源源不绝地提供绅士为独特。以科举取士的本旨而言,这是一种显然的变化,但以当日中国的社会和人口为着眼点而论天下的治理,则绅士群体的举足轻重显然不会在官僚群体之下。■

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司