- +1

如何阅读凯尔泰斯这位“奥斯维辛的代言人”?

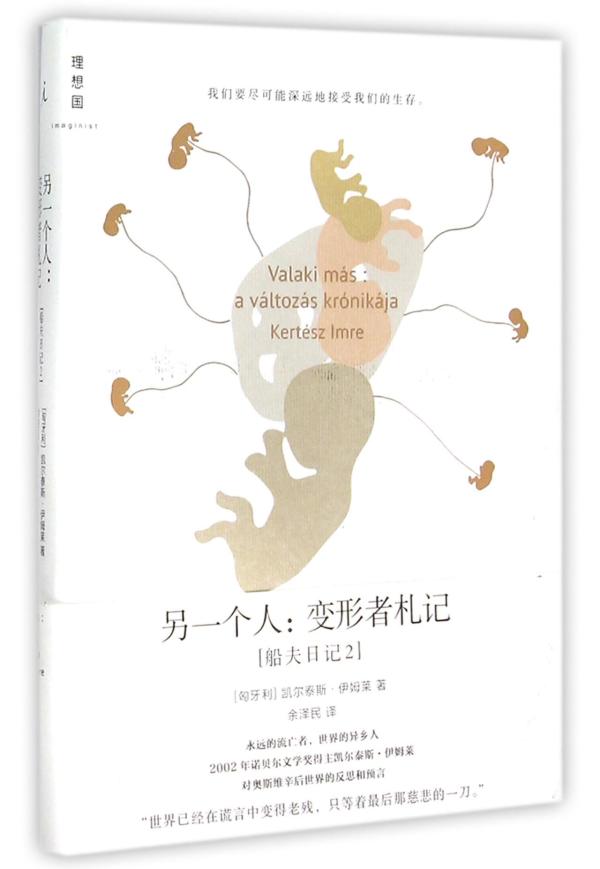

【编者按】3月31日,匈牙利诺贝尔文学奖得住凯尔泰斯·伊姆莱在布达佩斯去世,享年86岁。在2002年凯尔泰斯获得诺贝尔文学奖之后,他的主要作品经翻译家余泽民之手已经陆续在国内出版,但他始终是那种没有太多读者的作家,即便顶着诺贝尔文学奖得住的光环。2015年8月,乘凯尔泰斯两部日记小说《船夫日记》和《另一个人》由广西师范大学·理想国再版之际,出版方在北京举办了一场关于凯尔泰斯的读书会,凯尔泰斯的译者余泽民、作家宁肯和诗人王家新进行了对谈,本文系读书会上余泽民的部分发言,正好可以帮助读者理解和如何阅读凯尔泰斯。

凯尔泰斯所有的作品,写的都是奥斯维辛,每当他要写下一个字时,首先想到的都是奥斯维辛,他自己说,他成为了奥斯维辛的代言人。他还说,奥斯维辛是一种文化,大屠杀就是一种人类文化,他把大屠杀提炼到人类文化的层面,这是他对这个命题的贡献,他将人类的思考提升到一个俯瞰自身的高度。他说大屠杀并不仅仅指奥斯维辛,奥斯维辛只是人类大屠杀的一个最高级、最周密、最完美的艺术形式,奥斯维辛只是大屠杀的艺术化,只要是有人类存在,大屠杀就永远存在。所以他说的奥斯维辛并不仅指过去,而更指向未来。这是他对奥斯维辛最深刻的思考,也是对现代人的一个警示。

比如他说,许多人都认为奥斯维辛作为历史已经过去了,过去的全都过去了,但是对他来说,奥斯维辛永远不可能过去。他说,自从人类发生了奥斯维辛之后,人类需要重新审视文学,想一想到底为什么要写作。

他还说,想当一个什么样的作家?想写什么东西?这已经不再是他思考的问题,他思考的是:在奥斯维辛发生之后,他能为文学做什么?这是他自己的思考,也是在为人类思考。所以,凯尔泰斯一辈子都在围绕着奥斯维辛思考和写作。而且他在日记里也这样讲过,他说他也会写那种小说:一位美女挎着一个坤包,小包里揣着口红和手枪。他说他也会写这种流行小说,但是他不写,他只想写奥斯维辛,想让奥斯维辛在书店的书架上能够占有一个位置,哪怕是个非常小的位置。因为他觉得奥斯维辛影响了整个人类的未来。他说过一句话给我留下的印象非常深,他在他的日记里说:“人类在战争的废墟上建设了一个和平的废墟。”虽然集中营烧了,柏林墙倒了,但他看到人类的大屠杀并没有停止,人类重新又建立一个没有铁丝网的集中营,实际上他是向大家警示是未来。

在《另一个人》里,凯尔泰斯写的是一个人的重生,写一个人如何能在大灾难后生存下去。其实,这也是他一直都在思考的主题。他从写《船夫日记》的时候就开始思考这个问题,一直到《另一个人》,他终于把这个问题思考清楚了,表述清楚了。在这两本书之间,他还写了一本书叫《为一个未诞生孩子的祈祷》,他在书里讲述自己为什么不生孩子, 因为他不想让自己的孩子降生在一个集中营内,在生活中,他也确实没要孩子。

匈牙利在出这两本日记时,称它们做“日记小说”,我觉得这是一个非常好的概况。它虽然是日记,实际上他叙述了一个人在几十年中的生存状态,是一个完整的故事,他把日常生活的故事都写进去了。他的故事是什么?就是他的思考。他从来不对生活进行简单的记述,即使写他参加一个读书会,他也是写给他带来的深刻思考。所以,他的日记是思想小说,大家在读的时候,可以看到一个人的成长,而且这个人的成长,完全超乎我们的个人体验。他那么坚决,这样决绝地去这样生活。

凯尔泰斯一生都在对自己的(犹太)身份进行拷问和反思,他所进行的这种自杀性思考,不光我们没有经历过,甚至连绝大多数犹太人都没有经历过。比方说,他身上虽然有犹太血统,他出身在一个并不信犹太教的犹太家庭,甚至连家姓都匈牙利化,因此,他并没把自己当做犹太人。但是由于他的血统,他被当做犹太人投入了集中营,之后有被当做犹太人受到歧视和排斥。

2002年,当他作为匈牙利作家获得诺贝尔奖后,当地许多人说他是犹太作家,不是匈牙利作家。要知道,是匈牙利人不承认他是匈牙利作家,说他是一个敌视匈牙利的犹太作家。为什么呢?因为他在日记里也反复地说,说他“用自己的母语去理解凶手”。这话说得非常犀利。但是我们要理解的是,他在话中表现出的敌视,并不是对于一个国家,对于自己的家乡的敌视,而是对大屠杀文化、对人类堕落的敌视和抵抗。

在《另一个人》里,他对自己的身份进行了一次次反思,反思自己到底是不是犹太人。后来他去了以色列,第一次去,第二次去,当他慢慢了解了这个犹太人自己的国家之后,他感觉自己并不属于那个地方。因为自己的思想、思考跟别的犹太人并不一样,包括他对犹太人的命运、对大屠杀的反思,都跟其他犹太人不一样。他在书中写过,有一次在法国,他和一位德国朋友坐在一辆德国车牌的小轿车里,正好遇到了左翼的游行活动,当示威者看到这是一辆德国的车,就冲过来凿车门玻璃,恶言恶语地咒骂他们,从而使他体会到德国人由于历史所遭受到的仇恨,而这种憎恨是没有选择性的,盲目地指向所有德国人。

他还描述过一个场景,看到从地下通道走出来几个穿着迷彩服的光头党,手里拎着棒子,大概是棒球棍,看上去像一群野兽在寻找猎物。实际上他所描写的是极右翼分子或新纳粹的形象。

无论何时何地,他都为自己的身份感到尴尬,反复思考自己的身份与处境。他还写过自己作为匈牙利人遭受到的歧视。冷战时期,他去东德,在过海关的时候战战兢兢地接受边检,受到猜疑和歧视。他作为犹太人遭到歧视,作为匈牙利人也遭到歧视,遭到双重的歧视。还有一次,他去斯德哥尔摩领奖,也是在机场海关,接受严格的检查,因为刚刚发生“9·11事件”,海关人员并不知道他是谁,命令他把所有行李打开,仔细翻看,他随身带去的一只药盒掉到了地上,药片撒了一地,他感到格外屈辱地弯下腰,将药片一粒粒地捡起来,他作为诺贝尔奖获得者,同样继续遭受这种屈辱。

人类为自己制造了许多许多的障碍,所谓“文明的障碍”。一生中,他以各种身份遭受了一次又一次的屈辱,写得非常的深刻。他的作品意义就在这儿,他作为一个人——并不是犹太人、匈牙利人、东欧人或集中营的幸存者,而是作为一个人——一次又一次地感受到的这种屈辱。我觉得,凯尔泰斯是在警示我们,我们作为人的一分子,始终生活在这个文化中,大屠杀文化还会继续,我们怎么办?

还有一件事情,讲出来有助于读者理解凯尔泰斯和他的作品。十年前我翻译凯尔泰斯作品时,由于我缺少翻译资历,出版社找了一位年过古稀、已在匈牙利生活了四十年的老师担负校订工作。在翻译《命运无常》时,我们为了一句话的译法而争执了不知道多少遍。书里描写主人公的父亲第二天要去宪兵队“报到”,马上将被送进集中营,就在父亲将去“报到”的前一天晚上,他的一个老邻居来到家里为父亲送行,告别时语重心长地说了一句话,意思是说:勇敢的低下你的头吧!

就为这么一句话,当时我们争执起来,那位老师说这样翻译肯定不行,应该是“勇敢地抬起头来”。我说不对,就是“低下头来”。我改过来,她改过去,说如果翻译成“勇敢地低下头来”,读者都会认为我们翻译错了。我跟他解释,说就应该是“勇敢地低下头来”,尽管这位老师在匈牙利生活了四十年,但她并不清楚犹太人的历史,并不理解犹太人的生存处境,不理解犹太人存在的这个整体。犹太人,这个民族在历史上始终忍受屈辱,遭受迫害,它之所以能够生存下来,就是以为内他们“敢于低头”。但是,他们说的“低头”跟我们所理解的“低头”并不一样,他们在低头的时候,照样会记住本民族的历史、文化和血脉传承,甚至像凯尔泰斯那样,他低着头,记住了自己个人的存在与命运的丧失。其实这句话的意义是在这里,“勇敢地低下头来”。

凯尔泰斯在《船夫日记》里说过一句话:生存即屈从。实际上这个“屈从”也不是我们理解的“屈从”,不是投降,他根本没有投降,只是说不去做那种抗争,身体的或强硬的抗争,因为那样做没有意义,如果那样做的话,自己从肉体到精神都会被消灭。凯尔泰斯所讲的“屈从”是这样的,他低着头保持沉默,保持喑哑,不与极权为伍,不做独裁者的同谋。他以这种方式存活下来,在存活的过程中他保持自己的独立,自己的存在。

在中篇小说《英国旗》里,他就讲述了这样一个反抗的故事。许多读者读《英国旗》读不进去,因为书里没写什么情节,只写了一个非常弱小的个体对极权的不懈抵抗。他怎么抵抗呢?在冷战期间,他去看一场瓦格纳歌剧,感觉自己暂时地逃离了现实;他去意大利的文化处去学意大利语,学不同于母语的另外一种发音,他以这样的方式逃避谎言的语言。在布达佩斯有一个卡尔温商场,在冷战时期那里专供有特权阶层用餐或购物,但在那里吃饭需要用肉票,而老百姓是很难搞到的。于是,凯尔泰斯想方设法搞到一张肉票,非要到那里去吃一块肉,以这种方式进行反抗,反抗自己备受屈辱的身份。那篇小说整个叙述的就是这个,弱小个体对强权体制的反抗。

他的这种反抗,其实许多经历过文革的人都有所体验。在强权之下,一个人该怎么生存?或者是无条件地顺从,或者坚守内心底线地勇敢屈从,在屈从中保持自己,凯尔泰斯是这样一个人。我解释这些,是想让大家在读他的书时,不要单单看到奥斯维辛,不要以为他写作的目的单纯是控诉集中营。不要认为他是犹太人,他写的就是关于一个犹太人的命运,并不是这样。他是作为人类一份子对整个人类进行的思考。

前不久,我还和以为匈牙利朋友讨论这个问题,为什么凯尔泰斯一直在控诉匈牙利,控诉自己的祖国?为什么?因为他觉得匈牙利一直没有正视历史,一直没有向遭受大屠杀迫害的那些人道歉,始终没有。总是做出各种各样的遮掩,以至于匈牙利人始终未能在这个问题上做彻底的反思。甚至前几年,极右翼党派进入议会,甚至有议员公开否认大屠杀的历史。因此,凯尔泰斯的坚持是有意义的。

凯尔泰斯并没把迫害匈牙利犹太人的罪责完全推到德国人身上,他认为匈牙利政府和匈牙利人也要承担罪责,但匈牙利始终没有正视这段历史。布达佩斯的安德拉什大道上,有一座“恐怖屋”,在二战期间,那里曾是匈牙利纳粹党——箭十字党的党部,二战后是匈牙利秘密警察的总部。在右翼执政期间,为了打击左翼,以政府名义建立这么一个纪念馆。在二战的展厅里,竖了两块大展牌,一块上写着“德国人占领布达佩斯”,另一块上写着“苏联人占领布达佩斯”,强调自己是受害者,淡化自己与德国结盟的不光彩角色,回避自己在二战期间犯过的罪。

要知道,匈牙利的犹太人是被匈牙利宪兵抓走,然后送到德国纳粹手里的,包括凯尔泰斯,他也是被匈牙利宪兵抓走后送进集中营的,并不是被德国人抓走的,匈牙利箭十字党组成的纳粹政府在屠杀犹太人方面令人发指。但是,匈牙利政府始终不愿坦白地承认,不愿公开道歉。不久前,匈牙利总统虽然在讲话中第一次承认了这段历史,但政府还是建立了一块纪念碑,那是什么纪念碑呢?纪念德国人占领匈牙利的纪念碑。所以他们在这个问题上还是遮遮掩掩,推卸自己应该担负的责任,强调自己被德国人占领,似乎在匈牙利发生的大屠杀是无奈之举。这很像日本,为了维护民族主义者自己的脸面,就是不愿道歉。这个历史现实,为我们理解凯尔泰斯作品的现实性提供了一个阅读背景,我们要了解这个背景。相对来说,德国人的反思要彻底得多,这个民族的确还是一个伟大的民族,他们反思得非常彻底。

记得那年我去柏林探望凯尔泰斯,他就讲了一件事,当时要在柏林建为二战中被屠杀的犹太人建立一个纪念物时,德国方面征求了他的意见,当时他想,能在某个路口竖立一块让路人经过时可以看到的纪念碑或纪念雕塑就很不错了,但他万万没有想到,德国政府会在柏林墙下建那么一大片像坟场一样的纪念群塑。我们很难想象,凯尔泰斯作为一个匈牙利籍作家,他获得诺贝尔奖主要是靠德国书界推荐的。也就是说,德国人的反思是非常深刻,他们没有回避自己的历史,反而这个民族卸下了包袱前进了。

我觉得,正视历史,对于一个民族是否能够健康地生存下去,是一个非常重要的先决条件。我们不光要让日本人正视历史,我们中国人自己是否能够正视历史?这是我们应该一起反思的事情。

凯尔泰斯一生中有过三次机会可以离开自己的国家。二战末期,他先是被美国人从集中营里解放的,当时美国人征求他们的意见:你是愿意到西方,还是愿意回到家乡?当时盟军和苏联已经划分了边界,美国人说,如果你想去西方,可以送你们去美国或中立国瑞士,如果你们愿意回家,就把你们交到俄国人手里。当时他们集中营里有一部分人就决定去西方,而凯尔泰斯当时年少,想要回家找自己的父母,所以他跟着那群坚决重返家乡的幸存者们回到了祖国,决心重建自己的家园。在《命运无常》里描写了这样的场景,他们抱着巨大的希望回到了祖国。这是凯尔泰斯第一次放弃去西方的机会。但是,他们回去之后,发现现实并不像他所期望的那样,于是他辞掉了杂志社工作,退出了作协,决心当一位独立作家,继续自己的思考。

这么多年,他没有享受国家给予作家的待遇,和他的妻子——他的第一位妻子也是集中营的幸存者,住在一个28平米的小房间里,生活了35年,思考“我到底是谁”。不管在多么艰难的处境下,他都不走流行的路,坚持自己的思考。所以我说,这个人坚强,不是摆个姿态说一下,而是用他自己的一生,为了独立思想,他付出了自己的一生。

第二次是在1956年事件发生后,大批匈牙利人知识分子流亡到西方,比如《恶童日记》的作者雅歌塔,她就是在1956年革命失败后,带着只有四个月的孩子偷渡到西方。他的小说《英国旗》讲述的就是1956年事件,他在意大利文化馆学意大利语时,隔壁的匈牙利电台遭到起义者围攻。当时他也有机会逃亡,但是,他没有走。我忘了他是哪本书里说的,他说,我想留下来,想以最近的距离看看这部杀人的机器是怎样运转的。这是他第二次没有放弃,坚持在场。

第三次是1989年,边境开放,他可以走了,而且他经常接到邀请去外边开会,讲学,但完事之后他又回到这里。他在日记里写过一句话让我感受很深。他说:“一个人不可能在自己当过奴隶的地方去享受自由。他必须离开这里,去很远的地方。但是,我做不到。”对于凯尔泰斯来说,他离不开这里。因为他要通过自己的母语,以最近的距离去理解这个被上帝遗忘的角落。所以,他还是没有走。

不知道你们发现了没有,在凯尔泰斯的书里几乎不写爱情,但是在《另一个人》这本书的结尾他写到了爱情。我读第一遍时就记住了,强烈得超过超过看一百本、一千本爱情小说。其实他在书里只写了一句,但这一句就在我的脑子里形成了记忆。他怎么写记忆的?凯尔泰斯有两位妻子,第一任妻子也是集中营的幸存者,也是犹太人,用他的话说,他们的爱情是“狱友的团结”。他的第一位妻子是一名酒馆女跑堂,就是日记提到的A。他俩在狭小空间里生活了35年,当凯尔泰斯没有生存能力时,是做跑堂的妻子一直支持着他。她在90年代初得了不治之症。凯尔泰斯现在的妻子M,是夫妻俩在一次聚会上认识的,是一位从美国回来的匈裔女士。据说,他的第一任妻子在病危时,跟他后来的第二任妻子说,“你嫁给他吧”,把丈夫托付给了另一位女人。

凯尔泰斯在妻子去世后写下一段话,是这么说的:“她走了,并且带走了我生命的绝大部分,她带走了那段时间,在那段时间里,我的创作从开始到完成,她还带走了一段岁月,在这段岁月里我们是如此相爱地生活在一个并不幸福的婚姻里,我们的爱就像一个满面笑容、张着胳膊奔跑的聋哑孩子,慢慢的,他的嘴角弯成哭的模样,因为没有人理解他,因为他没有找到自己奔跑的目标。”凯尔泰斯用这段话表述自己的爱情,给我留下的记忆是永远的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司