- +1

中国与现代科学的500年遭遇史

编者按:汉学家本杰明·艾尔曼现为美国普林斯顿大学历史系和东亚系教授,研究领域为近世以来的中国思想文化、社会史与东亚文化史。他的新书《科学在中国(1550-1900)》概述了16世纪至20世纪初本土中国科学的演变,其结论是“中国人创造了他们自己的科学”。本文编选自中国人民大学出版社刚刚出版的科学在中国(1550-1900)》前言。

19世纪中叶以来的中国历史有一种一贯性,那就是无论帝制时期的改革者,还是早期的共和派,无论国民党官员,还是中国共产党人,都一如既往地重视科学技术。然而,我们还是低估了科学在现代中国历史上的地位。的确,即便有席文、李约瑟以及他们的合作者的重要贡献,我们对1900年以前中国自然研究的理解仍处于模糊状态。这本书正是要对从16世纪到20世纪初耶稣会和新教传教士影响下的中国本土的科学演变做一概览。最终,我们会发现,中国人创造了他们自己的科学。

与有关中国人对现代科学麻木不仁相反的论点是,在19世纪之前,基督教与科学对中国主流思想只有边缘性影响。许多历史学家看不到明、清学者经院式争论的内涵所在。就此而言,上述论点有诸多益处。我们在第三部分将会看到中国文人自礼仪之争以来对自然科学和西学表现出的持久兴趣,这一兴趣在19世纪后期达到顶峰。

耶稣会士和其他欧洲人未能在康熙朝及其后继续传播科学和数学知识并不是由于中国人不感兴趣。我们将揭示中国人对18世纪欧洲科学缺乏了解的历史原因,那就是耶稣会及其在欧洲的学校在18世纪的消亡导致科学传播的中断,造成中国人对那里的新趋势缺乏了解。耶稣会的消亡将作为工程师工具的微积分和作为物理学家基本材料的机械学的信息传播推迟了近一个世纪。

以往的历史研究常常高估或低估耶稣会士在明、清知识分子生活中的作用。在许多情况下,耶稣会士对文人学问中正在进行的变化漠不关心。例如,就医学领域来说,在19世纪之前,清代没有多少医生认真地将早期现代的欧洲盖仑医学看作对本土医学的挑战或补充。另外,康熙朝对数学兴趣的复兴却与耶稣会对数学、三角学和对数函数的介绍密不可分。

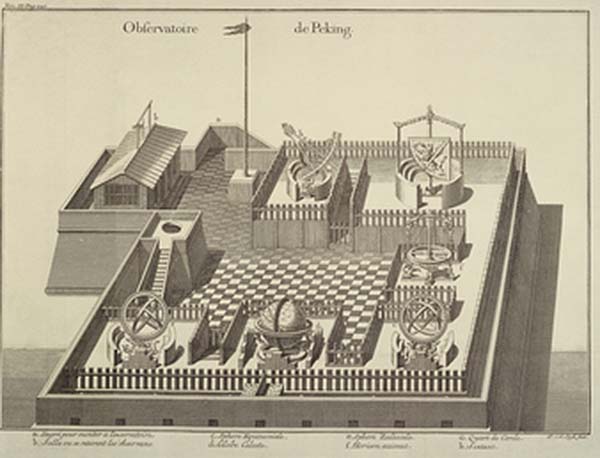

18世纪在中国的耶稣会使团所具有的科技能力,跨越了从测量方法到大炮制作等不同领域。他们也介绍了滑轮系统、日晷仪、望远镜、水泵、乐器、钟表和其他机械装置。他们在欧洲的对手指责耶稣会为当地统治者所用,并不是以基督教名义,而是为了牟取个人好处。此外,皇帝及其朝廷以及文人家庭对西方商品和制造品均表欢迎,这些在表现物质文化的清代小说,如《红楼梦》中可见一斑。

开始,中国人对天文知识的要求超出了利玛窦所能提供的范围,因为明代人关心的是如何根据时间循环来预测日、月食,而不是要决定复活节的长度。16世纪70年代格里高利改革者们还没有顾及日、月食的问题。对更好的宇宙观的追求,令中国的耶稣会士在利玛窦死后超越了托勒密体系而掌握了新的第谷世界体系。这一步一旦迈出,耶稣会在钦天监中的工作就由探索性变为常规性了。

在布拉赫(Brahe)及其追随者所提供的知识和工具的武装下,耶稣会士解决了朝廷要求他们解决的问题。但他们却不能与欧洲新的科学发展保持同步,越来越多的新发展则是由教会之外的北欧新教徒完成的。这样,直到19世纪后期,第谷体系仍被用来训练清代中国的天文学家。康熙皇帝(1662—1722年在位)重新设立了当年徐光启(1562—1633)在利玛窦和李之藻(1565—1630)帮助下建立的翻译机构。后来,在1850年以后,新教传教士与中国人合作,以更大的规模将工业革命后的科学技术译成中文。

1814年,教皇庇尤斯七世在拿破仑战败后重建耶稣会,以此确立宗教秩序。其背景则是维也纳会议及其在全欧重申旧体系的倒行逆施。在这样的氛围中,耶稣会变得更为保守,其成员对1840年以后派往中国的新教徒宣扬的进步自由观念基本上持反对态度。

不管是因为一场不必要的论争,还是詹森派教士的阴谋,18世纪耶稣会的共识被打破,与此同时,中国人在数学训练方面越来越依靠自己并将欧洲学问看作源于中国古典知识的认知巧合。在帝国的支持下,文人们将数学从1700年的雕虫小技提升为1800年作为经学补充的一个重要知识领域。具有讽刺意味的是,虽然那些没能及时更新数学和科学知识的法国传教士与发明了18世纪欧洲工程师们广为应用的微积分标注形式的莱布尼茨有着通信往来,耶稣会士们,而不是中国人,没能超脱形象论神话而看到在汉代即成为中国“五经”之一的表现永恒变化的占卜文献《易经》的六十四卦顺序中所体现的二进位数学。

第四部分的各章详述了新教传教士在鸦片战争之后开放的商埠中,与他们的中国助手一道,将牛顿1687年《自然哲学的数学原理》(Principia)中的物理定律和现代数学分析译成中文。1793年马戛尔尼使团的头面人物们向清朝和中国文人展现的是作为欧洲领袖和新科学知识热情传授者的大英帝国和他们自己, 以此表明他们与其耶稣会先驱者的相对关系,从而显示他们自身的历史作用。

马戛尔尼勋爵(Lord Macartney, 1737—1806) 相信他带来的礼物(其中最主要的是一个太阳系天象仪)汇集了“欧洲制作的最巧妙的构造”,比耶稣会以前介绍的地心仪、机械钟和望远镜更为精细。他也认为,这些礼物可以让乾隆皇帝相信英国主宰着科学和技术。

无论是马戛尔尼,还是他船上的机械师和资深天文学家丁威迪(James Dinwiddie, 1746—1815,又译登维德),都没有认真考虑过这样一个事实,即英国东印度公司早已在一次拍卖中买下了德国制造的天象仪,在进行了中国式包装后投到中国市场。在参观了布满“巧夺天工的浑天仪、太阳系仪、钟表和留声机”的华丽御花园后,马戛尔尼才意识到自己科学装置的有限。伦敦的明眼人早就讥讽那些给中国准备的礼物不过是对英国在中英贸易中逆差的再次说明。当有人提议中国人也许会对欧洲的机械装置感兴趣时,这个提议却被搁在一边,因为英国人担心,聪明的中国人会很快学会仿造他们出口的机械,就像美国机械师们做过的那样可怕。

的确,马戛尔尼从未将船上的滑轮、汽缸、化学和电器发明以及蒸汽机模型展示给中国人。使团也没有将随船带去的可能作为礼物的精密测量仪拿出来。这种测量仪,作为一项测定纬度的新发明,比耶稣会士提供的帮助清人测量版图的仪器更为精确。这些设备或者还给了东印度公司,或者给了丁威迪,丁氏曾在广州讲解过这些设备并当场做了试验,听众中包括中国商人。马戛尔尼曾断言:“如果丁威迪留在广州并继续他的课程,我敢说他会很快得到一笔相当不错的收入,仅从他的中国学生那里得到的就相当可观。”

清代中国尚未对马戛尔尼展现的“奇器”或“制造品”有所追求,在这方面甚至赶不上受到曼彻斯特棉纺织业冲击前的印度。在中国,这样的物质需求出现于非法的鸦片贸易创造了千百万中国人离不开的商品之后。然而,如果看到中国商人在1793年对丁威迪的试验所表现的兴趣,我们对鸦片战争之后大批中国人能够迅速关注到工业革命的成果也就不会感到惊奇了。

由于英国打败了天主教的法国,越来越多的英国新教传教团来到了印度、新加坡和中国。18世纪后期,新教教堂成为那个时期公众对社会问题态度的主宰。主张仅靠信仰即可获得拯救的福音派在新教教堂,尤其是教友派和下层圣公会的庇护下组织起来,他们熟知维多利亚时代的公共道德。以牛顿的机械学和机器工业为基础的大英帝国的科学精神,被启蒙后的传教使团和教会福音派传播到世界各地。

18世纪中叶的移民潮与英帝国的崛起并驾齐驱。中产阶级在国内国外都加入文明使团的行列。18世纪80、90年代以精神皈依为目的的慈善事业得到广泛支持。18世纪国外传教团致力于将欧洲定居者置于教会控制中,并且得到与英国垄断事业关系密切的少数富裕贵族的支持。与其不同的是,在“第二”英帝国的现代传教活动,正如那里的自由贸易者一样,在财政上依靠的是大量的小型捐助者。传教事业从国内的扶困助弱转变成国外的移风易俗和灵魂拯救。

新教徒在19世纪30年代开始的向中国介绍欧美政治和文化制度的工作基于并超越了早期耶稣会对世界地理和欧洲国家的描述。以广州为基地的中国学者很快就对新传教士和他们所来自的不同国家有了精确的了解。清朝针对如何处理鸦片威胁的战略信息收集首先想到的是那些在沿海危机中卷入最深的人。无论是林则徐还是魏源都意识到中国从耶稣会士那里得到的知识已经陈旧。的确,魏氏曾希望居于大陆的俄国和新崛起的美国在未来与英国的战争中能与中国结盟。

以科学为中心的自强吸引了文人们的兴趣,在太平天国运动失败后尤其如此。到19世纪,中国用于现代科学的词汇与明、清博物学传统越来越不相容。耶稣会使用传统术语并不意味着欧洲国家在经济上和政治上优于明、清帝国。国家权力与科学的结合并未发生在耶稣会士身上,因为对他们来说,基督教处于优先地位。他们将科学附带于教会及其传教使团之上。

从1850年到1870年,在广州、宁波、北京和上海,一个由传教士和他们的中国合作者组成的核心团体,将许多天文学、数学、医学著作以及与植物学、地理学、地质学、机械学和航海学相关的著作翻译出来。与军工厂和官办学校并驾齐驱的是来自私人的努力,格致之学在通商口岸的清朝官吏和文人中得以流行。最初被视为“西化”的中国的现代化在19世纪下半叶开始了。

在第五部分,我们重新考虑了在中国早期工业化失败的论述中被低估的新式军工厂、造船厂、技术学校和翻译局。1865年以后,在军事科技和西方科学教育方面的训练日益增加,从中我们看到,在日本明治维新之前十年,清朝的改革派们已经在中国的文人和手工业工人中促成了科学知识与实践的结合。从事这一实验最早也最引人注目的是上海的江南制造局和福州船政局。日本的岩仓使团在其1871年至1873年所做的全球考察的归途中取道上海,对这两处工业基地都做了纪录。

我们也仔细分析了从事甲午战争研究的一些当代学者的长期论点。他们认为中国的战败足以说明,以介绍西方科学、技术为目的的洋务运动是失败的。读者们也许会吃惊地了解到,从1890年的科技水平衡量,清代中国有可能在围绕朝鲜半岛的战争中打败日本,就像晚明在1590年帮助朝鲜打败了丰臣秀吉的入侵一样。如果我们仔细审视一下从1865年到1895年自强运动时期的整个图卷就会发现,那种认为清代中国与强大的欧洲和快速工业化的日本相比无可置疑地处于软弱落后状态的观点,只能算是甲午战争对国际、国内舆论影响之下遗留的痕迹。

1895年以后精英与大众观点的变化迫使文人们重新考虑使用格物这一透镜来解释欧美科学技术是否合适的问题。严复等西化的激进派们得出的结论是,1860年以来中国方式与西方制度的调适以失败告终。中日之战改变了分别从清代和德川时代知识精英中崭露头角的中日新知识阶层对战后时期的参照系。对于在海外学习现代科技和医学的晚清中国留学生来说,日本取代了耶稣会士和新教徒,成为科学的传播者。

1900年以后,中国精英们,尤其是那些改革家和革命家们,变本加厉地贬低他们的传统科学,认为它们与现代科学的普遍发现相比不值一提。他们轻视中国的自然研究和中医。这一负面推论让他们将支持转化为一套积极的革命性制度更新,诉求于基于西方模式并由明治日本传来的现代科学。

摈弃了传统的科学用语,改革派和革命派就可以将1850年以来翻译的科学文献束之高阁了。甲午之后,改革派不再把最初生产军械和舰只的制造局、造船厂和工厂看作西式企业,而是将它们当作落后的清代兵器厂予以解散。推动西学中的一意孤行导致了态度上出现文化断裂。激进派将现代科学与清朝的一切分隔开来。

由于科举考试获得的功名在1905年以后不再成为精英地位的证明,转向其他学习途径和官场之外职业生涯的就不仅仅是落榜者了。作为有士绅背景的中国新知识阶层的成员,他们来到上海这样的通商口岸甚至国外以寻求发展机会,成为中国现代知识分子、科学家、医生和工程师的种子。戊戌变法的失败加强了日本向中国介绍科学的中介地位。新的译自日文的文本使现代科学面向更为广泛的受众,同时也提高了师生的知识水平。

在康奈尔等西方大学就读或在1914年以后受洛克菲勒基金会赞助在美国学习医学的中国留学生,以及在地方高等教会学校或新式大学接受教育的学生,都根据日本版本的西方科学界定现代科学,而不是传统模式。他们认为来自传统模式的词语源于过去业已失败了的中国语言,已经不适用于普世、现代的科学。

1915年以后,普世、进步的科学首先产生于欧洲的推断,取代了以前的西方自然研究源于中国的说法。在与1370年到1905年的经学联系密切的各种门类中,对传统中国自然研究(格致)和自然史(博物)的肢解,在1915年到1919年的新文化运动中臻于顶峰。当他们对经学及其相关的博物传统的反对达到高潮时,新文化运动倡导者们帮助取代了博物学和中医学的帝国传统,代之以现代的科学和医学。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司