- +1

超越影像的边疆:少数民族电影路在何方?

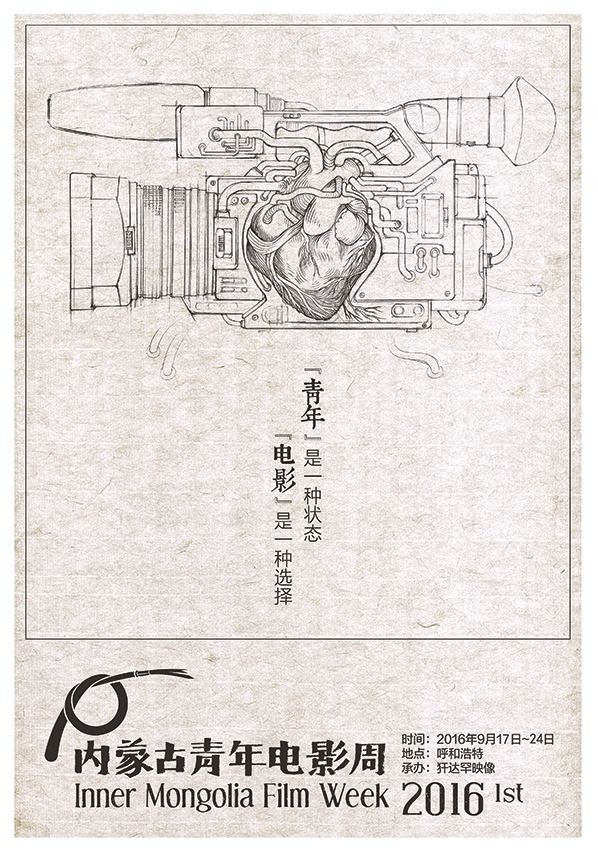

9月17日到24日,首届内蒙古青年电影周在在内蒙古呼和浩特市和希拉穆仁草原两地举行。内蒙古青年电影周是由内蒙古籍纪录片导演顾桃倡导发起的,以内蒙古自治区作为地域划分,将呼和浩特作为承办地,针对内蒙古自治区的优秀电影人所创建的电影文化交流平台。电影周前期征集内蒙古籍电影人或以内蒙古作为拍摄地的影片,并最终选出22部影片在电影周期间展映。其中包括剧情长片、纪录长片、剧情短片、纪录短片和实验片五个竞赛单元。

在9月23日的闭幕式上,组委会把评委会奖颁给了禾家的《鄂尔多斯骑士》,而金马鞭奖则由德格娜的《告别》摘得。本届电影周既有轻快活泼的活动,又有严肃的观影和学术探讨,让参与者收获颇丰。

回顾首届青年电影周,9月22日在呼和浩特举办的“影像边疆”论坛对于探索少数民族电影有重大意义。究竟何为少数民族电影?少数民族题材电影在中国电影行业中占据什么位置?存在哪些问题?未来的道路又在何方?“影像边疆”论坛围绕这些问题进行了热烈的讨论。

地理、产业和类型:“影像边疆”的三种解读

论坛的主持人中央民族大学人类学副教授、影视人类学专家朱靖江老师提出了三种解读“影像边疆”的概念。

首先,影像边疆是一个地理概念,或者说民族概念,即内蒙古这个地方本身从地理上来讲是一个边疆地区,蒙古族是一个少数民族,当然这里不仅有蒙古族,还有其他的民族,他们都是在这里存在、生息了很多年。

此次电影周的很多影片都是围绕这个主题,即在这样一个边疆地区,传统的文化在变迁,传统的生活方式受到了新的生活方式、新的文明、新的工业形式、生活方式的巨大的侵蚀,如何来观察、如何来表达这样一种变迁?如何来表达在边疆地区的文化的改变、民族的价值观念的捍卫和坚守?这实际上是现在很多电影作者非常重要的一个基本的价值观念。

朱靖江认为这是一个非常重要的文化观念。此次的很多片子都涉及到这个问题:母语的问题,传统的游牧文化的消亡,被城市所侵蚀的问题,工业对于自然环境破坏的问题。朱靖江说所有这些问题不仅是在内蒙古,而是一个边疆地区共通的问题。这个问题关乎影像作者为什么要表达,如何表达,怎么样表达的能够让我们观众产生共鸣。

其次,朱靖江认为影像边疆可以理解为影像的一种边疆位置,即游离于体制之外或者是游离于大的电影工业、电影产业之外的电影作者的生存和发展,他们表达的可能性。

朱靖江指出,现在中国电影行业的发展非常畸形。一方面是电影院的蓬勃修建,另一方面是严格的电影审查制度。当然这种限制不是现在才有的,是几十年来一直存在的。当年轻的电影人面临这些问题时,是进入到这个体制内部做流水线,或者做商业电影的产业中间的组成部分,还有把自己放逐在一个文化的边疆地区,坚守独立的表达权力?也就是说,作为刚刚毕业的年轻导演,面临产业或者经济上的压迫、文化上的霸权和政治上的挤压的时候,大家该怎么办,该如何行动?

最后一点是纪录片在电影类型中的边疆位置。朱靖江认为在整个电影的主体产业里面,故事片、剧情片是最主要的系统,占据了整个电影中原地带,占据了最好的文化疆域,占据了最好的资源, 更多的资金会投到这里。但这次电影周的很多导演是拍纪录片的,还有做实验短篇的,相对于故事片这样一种非常核心的、主流的话语系统,这些类型又处在一个边缘状态。处在这样的边疆地带的导演们,怎么样和主流对话,怎么样看待未来创作的方向,这都是很值得探讨的问题。

朱靖江还表示,近年来不仅仅是内蒙古,西藏、云南、青海、贵州等少数民族地区的电影越来越多得涌现。这是一种基于一种本文化,基于一种主体文化的非常强烈的表达愿望。

从外来者的宏大浪漫想象到微观个体生活

短片《母语课》的导演莫丽米,则在论坛上分享了她本科期间关于中国蒙古族电影空间审美变化的研究。她从1940年第一部蒙古族电影《塞上风云》说起。莫丽米表示,这部电影开始了将内蒙古符号化的一种传统——上海人到鄂尔多斯去拍少数民族,于是就有了代表他们认为能够代表内蒙古的蓝天、白云这些至今仍在使用的视觉符号。而这本质上是对于少数民族的一种过分简化的浪漫想象。

建国之后,和内蒙古相关的电影有两个主题,一是解放,二是建设。比如大家都熟悉的《草原上的春天》、《草原上的人们》、《草原晨曲》之类,他们唱的歌词就是“再见吧草原,我不回来了,我就去那边建设祖国”。那个时候草原的景色开始有变化了,有工厂、有包钢,有新的生活。

到了“文革”时期,有了样板戏文诸如《沙漠里的春天》。这是一种对于英雄人物的塑造。 每个人就是为了环境,为了祖国的建设,在沙漠里种树。这就是当时蒙古人的形象。

1979年,北京电影学院文学系教师白景晟写了《丢掉戏剧拐杖》一文,张暖忻、李陀发表了《谈电影语言的现代化》,电影的艺术性、电影的表现技巧、电影美学和电影语言被重视起来。电影作为时空艺术,创作者们对电影审美空间的态度也开始发生变化。当时第五代导演就探索了这个东西。田壮壮导演的《猎场札撒》不仅是这一时期具有代表性的蒙古族题材影片,更是中国第五代电影导演的代表作。

从这一时期开始,电影画面的空间表意功能被重视起来,一个空间,一个画面,已不是单纯的一个空间和画面,而是具有较强的写意、抒情或是象征的功能。几乎完全淡化了故事情节,把镜像语言的表达推向了极致。虽然像这一时期的《猎场扎撒》弱化了叙事,但是它非常纪实的记录了蒙古人的生活,这个是非常难得的,虽然因为弱化叙事而看上去有些枯燥,但起码他们拍真正的蒙古人。而不是1980年代之前,他者视角下塑造的蒙古人,以及对民族性表面化的展现。

而上世纪90年代,则是蒙古电影最辉煌的年代。塞夫、麦丽丝创立了马上动作片,塑造英雄、战争史诗,从一代天骄成吉思汗一系列到东归英雄,是一套创新。当时人们就想怎么样能让民族电影有一些突破。于是他们开始学习好莱坞。马上动作片学习的就是美国西部片,当时有一系列的模仿的,比如悬疑片,比如在蒙古地区拍的商业片,但是评论家认为这都是粗制滥造的,粗劣的模仿,并没有民族性,因为这些东西到哪拍都一样,如果民族电影没有民族性,那就不是民族电影了,那就只能说是在这个地方拍的。

到了千年以后又有一个突破。新千年以后大家都熟悉的谢飞老师的《黑骏马》,当时内蒙古的蒙古题材电影有一个变化,即从英雄史诗转变到了个人的关怀,都是很个体的小故事,比如母亲情怀。这些是认为很好的电影,也很能体现民族性的,起码它是草原上的人们、草原上的生活、草原上的情感,都是蒙古人自己一个东西,虽然是别人来拍的,也是非常好的一个阶段。

再往后,就是以宁才导演的《季风中的马》为代表的一批作品,莫丽米认为这些电影体现的是空间的焦虑,就跟她的电影一样,因为整个蒙古民族生存的空间一崩塌,整个人心理、精神世界就崩塌了。所以新千年以后的电影,体现的就是蒙古人从生存空间的崩塌到精神空间的崩塌。

作为一个导演,莫丽米说,自己也有困惑。什么样的电影才是民族电影?归根到底,何为民族?莫丽米认为在共同地域。共同语言和共同心理中,最具象的就是地域。如果共同地域没有了,空间崩塌了,一个民族的民族性在哪里?后来她想到的解决办法是,如实地记录一个民族怎么样消失,怎么样灭亡,这是一个电影人的职责。

在电影节期间,中国社科院社会学研究所教授罗红光从国家的角度,表达了民族电影自建国以来的变化。罗红光认为,从国家的、宏观的、官方的话语角度来说,建国初期的民族电影是和当时的少数民族识别工程携手并进的。民族电影大多是为了帮助少数民族识别工程而服务的。而后来民族电影逐渐变为国家宣传非物质文化遗产的一种工具,少数民族在官方的民族电影中成为了一种展演,从而失去了活生生的人和个性。到现如今,罗红光觉得,内蒙古青年电影周这类活动,体现出民族电影在中国方兴未艾。如今有更多的人加入到民族电影的行列,开始用更加多元的视角去展示不同民族。

北京电影学院教授张献民也在电影节上谈到了这个问题。他认为,这几十年来一个广义的母题是面对全球化时个体的不适应。这种不适应会因为少数民族的身份或者生活方式的特殊性而加剧。那种焦虑、心理上的压抑、集体在新时代的重新建设,肯定会导致一些思考和宏观叙述,但宏观叙述会反应到微观上来,比如牧民现在用摩托放牧,以及由此带来的狗和羊的命运的改变。这些微观的、日常的变化背后,其实是更为宏大的、全球范围的一种变化。这是值得电影人关注的。

从局外人视角到局内人视角:长时间的观察和了解是拍摄基础

如果说之前反映内蒙古的电影很多是官方的展演,或者是局外人的一种对于少数民族的浪漫化想象,那么在这次电影周中,则涌现了很多内蒙古青年导演的片子。在论坛上,他们各抒己见,表达了局内人拍自身中存在的问题和困惑。

短片《在哪》的导演呼可夫认为在场的作者都是很年轻的。一方面这些年轻人在少数民族的大环境下长大,另一方面很多人在城市长大,接触的是多元的和国际化的信息,其实不会说蒙语了。所以当他们刚刚学会电影语言的时候,最想表达的就是关于故乡、关于自身民族的东西。这是最迫切的。

短片《德格希》的导演阿思雅也从自身的经历出发,表示作为内蒙古人,在成长过程中继承的东西已经是一种符号,但这种符号背后的真正含义是什么,大家都不太了解,这就导致大家拍出来的片子表现的还是一种符号,一种表象。“那天在草原上放完片子,我们几个人其实特别感慨,特别认真地讨论了一下,归根到底我们在问,蒙古人在传承什么?蒙古人等于什么?这个‘什么’才是我们想继承的东西,不是说我们拍蓝天、马、敖包这是一个表象,这一切在我们自己都变成了符号,难免别人会看得审美疲劳”。

阿思雅接着说:“我自己亲身经历的是,从小在城市长大,第一次拍短片才回到草原,站在草原才发现自己对草原的理解真的是符号,我已经很努力地通过拍我的影片去找资料,去了解生活,也希望丰富自己的成长,但是作为创作者来说,当你对这个东西的理解就到一定程度的时候,可能很难突破。我是想做颠覆,但是到头来发现,你不了解一个东西的时候什么都没用,而且这个不了解不仅是我们这个年龄段,包括我们父母这一辈也未必了解,其实到最后我们继承下来的符号性的东西,一方面是悲哀,一方面是现实,我们应该做的并不是批判自己,而是要自己花时间去研究,花时间去找回这些东西”。

从上述讨论可以看到,即使有了从局外人到局内人的转向,在局内人拍摄自身生活的过程中,还是存在着一定程度的不了解和误读。青年一代的内蒙古导演,很多人都是在城市长大,对于传统生活方式的经历和记忆十分模糊。但在城市化甚至全球化的冲击之下,他们又切身感受到了传统的流失,直觉告诉他们这些传统应该被记录、被注意到。针对这个问题,朱靖江从人类学角度提出了一个解决办法,供青年导演参考。

朱靖江说:“人类学的一个概念,基本上就是对一个地方的文化的深入的、长时间的生活、观察和了解,像我们现在如果带博士、研究生的话,做一个地方的调查一般要一年,这样他才能知道这个地方一年到底干了什么事情。我也一直在跟做纪录片的同行说,要有这样的思想准备和心理基础,才能谈你所要面对的对象,而不是简单的做符号性的表述。现在的好处是,电影学系在开人类学的课,中国电影教学系统可能一直缺失了这块,更多的在谈艺术层面的内容,真正当落到本质的文化,落到生活用什么方法进入,用什么方法来和当地的人有这种关联,最终怎么样展示这种文化,实际上是缺失的,特别是落实到民族电影的概念,当你们也觉得这种文化逐渐符号化的时候,其实就是一个必须要抓紧时间反思的时候。”

电影技术与电影内容同等重要

除了对于电影内容的探讨,论坛还谈到了电影技术的问题。苏日娜从电影技术发展历程的角度切入,认为电影从黑白默片开始,到胶片,到立体声,再到4K,到5.1,还有现在的全景声,每一次都是技术上很大的突破。而电影说到底是视听语言,是视觉和听觉综合的艺术,因此她表示希望在座的导演让创作和技术更加密切地结合。

朱靖江表示技术确实十分重要,不可忽视。再加上当代影像技术处于爆发期的前夜,包括影视人类学都开始使用VR技术。有时候人们谈创作、谈表达,很容易忽略技术方面的支持。但朱靖江认为电影很大的价值在于如何运用技术的帮助,使影像更加伟大、更加有传世价值。

在论坛的最后,电影周发起人、纪录片导演顾桃和大家分享了举办这个电影周的初衷和对年轻人的希望。顾桃说:“我发起这个影展的想法就是,我们先远离一点商业。 如果现在我们就开始做微电影,做广告片,宣传片,我们会被商家欺负死,因为他会有各种各样的要求,你用半年或者一年的时间挣不了多少钱,时间对于我们快50岁的人和你们快30岁的人都是非常宝贵的,拥有时间是最奢侈的,拥有青春是最奢侈的,我们现在别为了电影节获什么奖而做片子。但是另一点,今天我听了很多,更想说的是,如果你有能力去做好莱坞的大片,那你一定去做那个大片。如果你现在还觉得差点意思,还差点状态,还差点资金的时候,那么我们手里有什么样的家伙就做什么样的事。如果你真的热爱电影的话,现在就可以做电影。所以我希望这样的一个影展,是真的能通过你们去鼓励和你们一样的人,这是我的想法,我真的希望这个影展能够按我的想法做下去。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司