- +1

香港廉政公署启迪国家监察体制改革:统一机构能提升反腐效率

在2016年初召开的十八届中央纪委六次全会上,习近平总书记在讲话中提到“要完善监督制度,做好监督体系顶层设计,既加强党的自我监督,又加强对国家机器的监督”,“要健全国家监察组织架构,形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系”。

十八届六中全会进一步提出“各级党委应当支持和保证同级人大、政府、监察机关、司法机关等对国家机关与公职人员依法进行监督,人民政协依章程进行监督,审计机关依法进行审计监督”。随后,11月7日中办公布了《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》,部署在上述3省、市设立各级监察委员会。

随后,中共中央政治局常委、中央深化国家监察体制改革试点工作领导小组组长王岐山到上述试点省、市就开展国家监察体制改革试点工作调研时指出,监察委员会实质上是反腐败机构,监察体制改革的任务是加强党对反腐败工作的统一领导,整合行政监察、预防腐败和检察机关查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等工作力量,成立监察委员会,作为监督执法机关与纪委合署办公,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

王岐山强调,在全国人大常委会就试点工作作出有关决定后先完成检察机关反贪等部门的转隶。

上述事实表明,国家监察体系改革已经启动,路线图也日渐明晰。

正在行进中的国家监察体制改革,无疑是一项重大的政治改革,是国家监察制度的顶层设计。作为一项“摸着石头过河”的改革,最为需要的就是对以往相似案例的借鉴与学习,从而避免走弯路。

从此次国家监察体制改革来看,总体思路是将较为分散的机构进行整合、统一,从而提升效率,提高权威,赋予新的监察机构以独立性和权威性。这一改革思路在不少人看来,都是在向香港的廉政公署靠拢。实际上,香港廉政公署的成立是20世纪晚期的事情,在此之前,香港也曾经历过反腐败的曲折历程。

通过对其历史的深入挖掘,笔者认为香港廉政公署的制度建设过程具有四个重要的特征。揭示这些特征不仅仅能解释香港腐败治理制度转型成功的重要原因,更重要的还在于能够为当下正在进行的国家监察体系改革提供重要的借鉴与参考。

一、专业机构:从隶属到独立

在20世纪50年代之前,香港并没有专门的反腐败机构,主要依靠传统的司法执行系统。专业反腐败机构的建立经历了一个复杂而漫长的过程。

港英政府在1898年颁布了第一部反贿赂条例《行为处罚条例》(《the Misdemeanours Punishment Ordiannce》)。这条法例的执行主要由警察负责。换言之,打击贪污犯罪是当时警察执法任务之一。当时警察人员的构成大多来自于教育程度低或有黑社会背景的底层民众。由于素质较低,经常有很多警察参与赌博、嫖娼,甚至收取保护费。因此,依靠警察进行的打击贪污活动是很难有成效。这种状况一直持续,没有得到有效解决。

之后,随着第二部反腐败条例《防止贪污条例》(《the Prevention of Corruption Ordinance》)在1948年的颁布,港英政府在警察局内部的刑侦调查署(Criminal Investigation Department (CID))成立了一个半独立机构反贪污处(Anti-Corruption Branch (ACB))。这是一个半独立机构,仿照于英国警察系统的模式,即将反腐败作为ACB的职能之一。但当时的现状是警察系统的腐败已经愈加严重。因此这个机构虽然设立,却很难发挥效力。

进入1970年代之后,警察系统内部的集团式腐败日益严重。其中,总警司葛柏的贪污案件成为引爆民众对于腐败严重不满的导火索,继而影响到港英政府的统治。为了平复民怨,稳固统治,港英政府一方面在1971年颁布了《防止贿赂条例》(the Prevention of Bribery Ordinance(1971));另一方面,在新加坡肃贪经验的基础之上,建立了新的机构:肃贪办公室(Anti-Corruption Office (ACO))。但是这个机构仍然隶属于警察局内部。随着警察系统的腐败愈演愈烈,根本不可能有效打击贪污。因此,将反腐败机构从警察系统分离出去的呼声在社会中日益强烈。但这一提议却遭到了警察系统自身的强烈反对。鉴于警队对于社会治安的重要性,当时港英政府成立的贪污咨询委员会以及港督戴麟趾再三权衡之下,都表示不急于决定是否成立新的反贪机构。

在警队得以保住反贪部“肃贪办公室”(Anti-Corruption Office (ACO))后,他们改组了反贪部门的编制,即把主管的职级从总警司提高至助理警务处长,并大幅增加了编制。这一改革在反腐败工作上显示出一些成效。例如,在成立后不到两年的时间内,肃贪办公室办理了152个案件,这一数字远远超过了以往的案件总和(1963-1968年一共140例,1969-1970年共138例)。虽然新的肃贪办公室取得了一定的成效,但由于它本身仍然隶属于警察局,因此在侦办总警司葛柏贪腐案件时还是效力不佳。在随后的葛柏事件之后,警察系统的贪污已经成为众矢之的。在这种情况下,新的反贪机构必须成立以解决因葛柏事件引发的危机。

葛柏(Peter Fitzroy Godber),港英政府高级警官和贪污犯,曾任皇家香港警队外籍总警司,他在1973年6月成功潜逃英国,企图逃避警方对他涉嫌贪污受贿而展开的内部调查,引起舆论哗然,事件促成廉政公署在1974年2月成立。

自从1948年港英政府设立肃贪机构以来,至廉政公署的成立,这个过程历经了26年的时间。

在这个漫长的过程中,港英政府共设立了三个机构,颁布了三部肃贪法律。而真正到1974年廉政公署的成立才扭转香港贪腐盛行的局面。在1974年廉政公署建立之前的这些反腐败机构之所以一直未能有效肃贪的原因主要有两个:首先,肃贪机构都是隶属于警察系统内部的。警察机构体系庞杂,反腐败机构受到层级影响,权力分散;其次,警察系统的腐败是当时香港最为严重的系统性腐败。把反腐败机构置于警察系统内部,会触及警察自身利益,缺乏独立性。

香港当时的总督麦理浩认为,只有建立一个脱离于警察系统的独立执法机构才有可能肃清当时复杂的警察系统腐败。正是基于这样的思路,廉政公署1974年才从警察内部彻底分离出来。廉政公署的成立,一方面撇清了与腐败集团的交织关系,另一方面也因是一个崭新的机构而在成立之初就具有鲜明的专业性。从分散的隶属于警察系统的分支机构,革新为一个全新的专业的肃贪机构,这对于香港成功转型为一个廉洁社会奠定了重要的制度基础。

从最初的将贪污作为一种与其他犯罪行为无异的行为来处理,到后来逐步认识到腐败需要有专门的机构予以解决,继而发展到借助一个半独立的机构,最后彻底建立一个独立的专业机构,这一变迁反映出香港腐败治理思路的调整。其中,反腐败机构的重要作用逐步得到凸显。

香港的反腐败机构从隶属于警察系统内部发展为完全独立的执法机构,也表明了反腐败需要赋予反腐败机构独立的权力。缺乏独立的权力,反腐败会受制于复杂的层级隶属关系,削弱反腐效能。尤其当一个机构自身就存在腐败问题时,它更加难以有效发挥效力。因此,减少反腐败机构的层级隶属和权力束缚,有利于促进腐败治理。

从目前披露出来的国家监察委员会设置思路来看,如同十八届六中全会公报里面所说的,各级党委要支持各级人大、政府、监察机关、司法机关,依法履行对公务人员监督的职能。以后的监察机关就应该是与其他国家机关相平行,成为相对独立的行政机关。这实际上是将原来隶属于政府部门内的监察机关从政府部门中脱离出来,变成一个与政府部门相平行的更加独立的监督机关。对于反腐败机构而言,从隶属到独立,实际是将现有分散的机构整合,并减少层级,保障反腐败机构权力的集中性。无疑,这是有利于提高反腐败效能的。

二、效率提升:从分权到集权

在廉政公署成立之前,隶属于警察系统的历届反腐败机构并未真正有效地完成打击腐败的工作。廉政公署的设置,最为显著的就是反腐效率的提升。这种将反腐败的权力集中设置在一个专门机构产生出的高效也是香港腐败治理的成功所在。

自1974年开始,在1974-1977年,共有260名警察被起诉,这一数字是廉政公署成立前四年案件的四倍。在1970年末,廉政公署清除了所有的警察集团式腐败,使得警察集团腐败成为过去式。

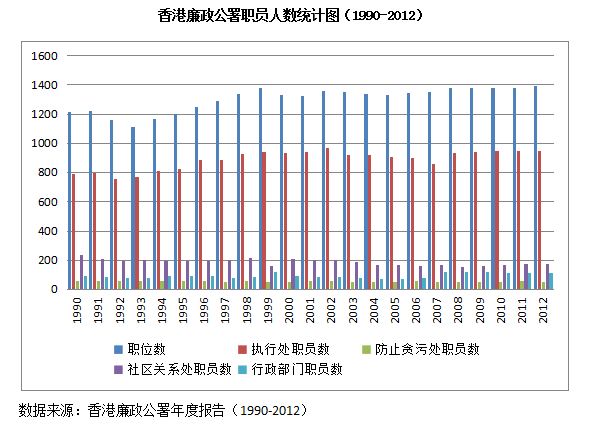

廉政公署在建制上直接向港督(1997年回归后是香港特区行政长官)负责。它有1,200多名建制职员,是世界最大的反腐败力量之一。虽然廉政公署完全由政府出资,但它的职员不受公务员事务局管制;与此同时,它的工作受到社会各界知名人物组成的各独立委员会的严密监督。

香港廉政公署自成立之初就以其“三管齐下”的肃贪策略而闻名。执行处、预防贪污处和社区关系处三个部门相互配合,实施完整的肃贪策略。这三个职能均由行政总部提供后勤服务。执行处规模最大,负责调查;防止贪污处审查政府部门和公共机构采纳的工作常规和程序以识别贪污机会,并提出如何杜绝的建议,私人组织也可寻求建议;社区关系处争取公众支持廉署的工作,教导公众认识腐败,同时它还负责监测社会对廉署的反应以及公众对待贪污的态度。

梳理香港廉政公署年度报告,警察系统的检控数字从1977年起诉的126例下降为1978年62例,1979年的44例,到了1980年降至29例。虽然在后来的发展中也出现过短暂的人数上升,例如1984年(42例)和1985年(36例),以及1995年(58例)和1996年(32例),但总体而言,都呈现出一种不断下降的趋势。警察系统性腐败和政府公务员贪污都得到有效遏制。

这些都表明,1974年成立的廉政公署的反腐败是具有较高效率的专业肃贪机构。之所以具有如此高效,其中最主要的原因在于廉政公署的三位一体的功能设置。惩治、预防与教育的三种功能有机设置于一体,分工明确,集中高效。这是一种较为明显的集权制度设置,将分散的功能与资源整合,从而将权力最大化配置。

显然,香港的经验表明,在腐败治理上,集中权力设置是有利于提高效率的。内地现阶段反腐败机构较多,权力较为分散,从目前披露出来的国家监察委员会设置思路来看,将分散的反腐败机构的功能集中,进而科学配置、整合,这将有利于反腐败效率的提升。

三、权威象征:从质疑到信仰

作为一个专业的反腐败机构,香港廉政公署在成立之初并未马上赢得市民的信任。很多市民表示廉政公署想要肃贪成功基本上是“不可能完成的任务”。因为,他们认为贪污贿赂是中国传统的习俗,很难被根除。

在1970年末,廉政公署清除了所有的警察集团式腐败,使得警察集团腐败成为过去式。总警司葛柏贪腐案件以及警察集团式腐败案件的成功处理,都为廉政公署赢得了民众的信任和认可,树立了权威和形象。

民众的支持对于廉政公署的工作以及整个廉洁改革的落地都提供了难得的促进作用。在 1970 年末,民众对于政府肃贪的信心开始大增。从1968年的38.1%的匿名举报比率上升为1975年的61.2% 。

笔者的研究也表明,廉政公署作为专业的反腐败机构自建立以来,其逐步建立起专业、透明、高效的机构形象。这些赋予了其权威象征功能,这种象征性功能已经深入人心,成为香港社会廉洁的文化基因所在。香港的经验表明,这种无形的权威象征功能对于腐败治理也是非常重要的。因为腐败治理机构作为重要的制度载体,其能否有效地落实制度,有赖于民众的观念支持。个人观念的改变是通过接受制度的象征性资源来获得,而非直接感知到抽象的制度本身。香港的廉政公署之所以能够建构起这种权威性的象征功能,显然与其独立、专业的制度设计紧密有关。

目前,内地的反腐败机构较多。在实际工作中,反腐败和廉政建设的职能机构主要有中国共产党纪律检查机关、国家司法机关、政府监察机关和审计机关以及国家预防腐败局。各反腐机构之间存在的力量分散、边界不清,职能重叠、标准不一,缺乏规范高效的衔接配合等问题也日益凸显。

这在一定程度上实际也削弱了作为反腐败机构应发挥的鲜明的权威象征功能。因此,整合分散的反腐败机构,建构一个统一的国家监察委员会,树立起鲜明、专业、集中的反腐败机构形象,从而提升反腐败机构应具有的权威象征功能,有利于赢得民心,促进反腐败工作的深入进行。

四、权力独立:从绝对到制约

香港廉政公署在建立之初所遵循的就是独立原则。

在当时的麦理浩总督看来,它需要拥有独立的人事、财政和执法权力。这种被称为绝对独立的体制设计原则为廉政公署打下了深深的印记。具体而言,廉政公署的绝对独立包括四个方面:

首先,机构独立。廉政公署不隶属于任何一个政府部门,其最高官员“廉政专员”由香港最高行政长官——港督(1997年回归后是香港特区行政长官)直接任命。

其次,人事独立。廉政公署专员有完全的人事权,署内职员采用聘用制,不是公务员,不受公务员事务局管辖。据香港城市大学公共与社会行政学系教授斯科特(Scott)的研究表明,虽然香港特区政府在回归之后精简了公务员队伍,从189,139人精简至163,637人,精简幅度达到13.5%,但廉政公署各个职能部门的工作人员数目不仅没有减少反而在回归之后有所增加。

这四个方面的独立权力,使得香港廉政公署的独立性得到实质性保障。但任何机构的权力都应受到有效的制约,尤其是作为监督权力的反腐败机构,否则很容易出现监督者自身的权力被滥用。

香港在1992年引入了《公民权利和政治权利国际公约》并由立法会颁布了《香港人权法案》。人权法案的引入使得公众开始注意到廉政公署的权力是否过于不受限制从而有可能侵犯个人权利。面对公众的忧虑和质疑,港英政府在1994年2月委任了一个以苏海文博士为主席的独立权责检讨委员会,专责检讨廉署的权力和问责制度,并于年底呈交检讨报告书。

这份检讨报告书“总共做出了76项结论和建议,范围包括:廉政公署的任务,获得资料的权力,搜查与检取;逮捕、扣留与保释;扣留旅行证件;将财产处置的限制;调查程序;调查的保密;查阅公共机构的资料;职员的委任、管理及终止聘用;问责制度以及廉署五个咨询委员会的架构与职责”。(引自香港廉政公署年度报告(1992))

这次事件表明,在反腐败机构的制度设计中,自身权力的界定非常重要。反腐败机构需要集中权力才能最大效能配置资源,但自身权力的制约也是必要的。以香港廉政公署为例,在《人权法案》引入之前,其进行办案的权力只需受到港督的制约。但这一权力被认为不受限制而有可能会被滥用,甚至可能侵犯个人权利。因此在这次事件之后,廉政公署的搜查、逮捕等权力需要经过律政司授予。这样的改进实际是对廉政公署的权力进行了制度化的制约,防止其被滥用。

香港的这一经验也表明,目前正在进行的国家监察委员会改革,将分散的机构统一,有利于整合资源,集中权力进行有效的反腐败工作。但也需要注意对自身权力的制约,如何通过有效的制度设计来对反腐败机构自身的权力进行合理地制约与监督还是非常值得思考的。就像十八届六中全会所说的:建立健全党委(党组)全面监督,纪律检查机关专责监督,党的工作部门职能监督,基层组织日常监督,党员民主监督的党内监督体系。国家监察机关也应该接受上述提到的党内监督体系全方位监督,此外还要接受舆论监督、人民群众的监督等。

从世界范围来看,一个国家反腐败的制度建设来源于法律、机构和策略三个方面。其中,专业性的反腐败机构在治理腐败方面扮演重要角色。由于政治体制、法律体系、历史文化等各方面的差异,目前各个国家的反腐败机构也有很大差异。

但总体而言,主要有两种模式,其一为单一反腐败机构模式,其二为多元反腐败机构模式。中国香港与新加坡都属于典型的单一反腐败机构模式,其显著特征是权力集中、专业高效。在以往我们对于香港腐败治理成功经验的借鉴上,不乏对于廉政公署的学习。但大多研究都认为香港的成功经验很难复制,因为内地与香港存在很多差异性。

诚然,无论从规模、人口等物理因素上,还是从历史传统、法律文化等软性因素上,两地确实迥然有别。但本文通过对香港反腐败机构的历史梳理表明,在反腐败机构的制度建构演进中,如何将各种反腐败资源予以整合、优化,从而实现有效的腐败治理的思路应该是共通的。

香港经验表明,将反腐败机构的权力集中,有利于提升效率,增强权威。但同时,香港的经验也揭示反腐败机构的权力也应受到制度性制约,从而防止自身权力的滥用。

当下正在行进中的国家监察体制改革,正是适应新时期反腐败工作的特点,通过将分散的机构整合,从而将反腐败权力有效集中,减少机构之间的权力内耗,提升反腐败效率,同时增强反腐败机构的权威功能。

目前,在北京、浙江、山西三地的试点工作已经展开,如何协调整合之后的反腐败机构力量,同时建构有效的制度制约机制都将是值得关注和深入研究的。

(作者系香港廉政公署研究专家、清华大学政治学系博士后、清华大学廉实力建设与发展研究中心研究员。本文的撰写主要参考了李莉博士的《社会中心主义视角下的腐败治理:基于香港廉政公署年度报告(1974-2013)的解读》,《经济社会体制比较》,2015.05和《政治精英眼中的廉政公署——基于香港区议员的调查》,《公共行政评论》,2016.03。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司