- +1

未竟的事业:乌蒙山里的支教老师和那些热爱写作的孩子

贵州威宁石门坎曾是块奇迹之地。

1905年,英国传教士柏格理开始在石门坎传教,他在这里建学校和教堂,建游泳池和足球场。到1915年柏格理因伤寒在这里去世时,在石门坎就读的学生达四百多人。他的文教事业没有因他的离世而中断,在其继承者的努力下,他们在西南地区共建立了100多所学校,教授了4000多名学生,其中包括三十多名大学生,两位博士。这是一个奇迹。

近百年后,2003年,一批批支教老师陆续来到石门坎新中学校,他们发现,这里的苗民已经忘记了这块土地曾拥有的辉煌,柏格理教育的那代人都已离开了那里,那些知识分子从历史中消失了,只有宗教保留了下来,有些苗民能模糊记得一个名字“柏牧师”,他为石门坎带来了稍纵即逝的信仰复兴和教育辉煌。

2013年,当来自上海的大学生岑桢,广东的周晓丹和广西的梁俊来到石门坎支教的时候,这里的留守儿童占了三分之一。这些支教老师似乎在继续柏格理未竟的事业,但他们最终也没有完成。

今天,他们曾经支教的学校已经完成转型,所有支教老师也已离开,使命结束。他们教过的孩子,留下了许多美丽的诗句。

飘落的蒲公英种子

每一颗都会生长

风儿呼唤它的时候

它就随风而去

种子飞散在天空

飞到每一个角落

让孤独的角落长出蒲公英

角落就不孤独了

那金闪闪的蒲公英花

在那角落里

得到了尊严

(梁越梅)

当孩子们熟睡的时候

夜空正忙着呢

星星把美丽的梦带给孩子们

让孩子们睡得更香

流星把每个孩子许的愿望带给孩子们

萤火虫在每一家的院子里飞来飞去

它的屁股后面好像挂着一盏灯

善良的妈妈赶在鸡叫之前起来煮饭

当孩子们熟睡的时候

夜空正忙着呢

(吴荣兴)

2012年底,在上海松江大学城华东政法大学念大四的岑桢遇到了周晓丹。一次聚会上,周晓丹在电梯里问岑桢,是否想过在大学毕业后去支教。

“从高二开始,我受到高中语文老师的影响,一直有支教的想法。”岑桢对澎湃新闻记者说。

在遇到岑桢之前,周晓丹在上海的一个公益组织工作。2008年汶川大地震后,周晓丹带着一批复旦大学学生前往江油做志愿者,也在那里做短期支教好多年。2011年,周晓丹有个念头,她想组织几个年轻人一起去长期支教,岑桢是她遇到的一位。

岑桢答应了周晓丹,但没跟家里人说。2012年12月,他先以做毕业论文的名义去石门坎实地考察,“我的本科毕业论文想做教育管理,所以是带着这个想法去了石门坎。”他在重庆转机,并与其他同去的志愿者汇合,其中包括弹吉他的梁俊,他后来成了周晓丹的丈夫。

为什么是石门坎的新中学校?岑桢说,当初他们有两个选择,石门坎的新中学校或者广西的一所学校,最终他选择石门坎的一个理由是这里够艰苦。这里荒凉贫瘠,山高雾浓,不适人居。但在这样恶劣生存环境下,却居住着苗族的一个分支——大花苗。而石门坎的大山深处,又有两个大花苗的村寨:新营和中寨。

新中学校创建于2002年。从商的吴彩金女士2001年偶然来到这里,便自己投资,联合当地政府和村民的力量建造了新中学校,“新中”取自两个寨名的首字,寓意“好消息中的新生”。

岑桢和周晓当夫妇都非常感激和佩服这位学校的创建人,岑桢说,持续投入13年,几百万元,这不是一般人能做到的。也正因此,这十多年来,学校的支教老师都是有偿服务,工资从最初的几百元到最后的2500元。“在当地,我们的收入不算少。等我完成支教回上海的时候,甚至还有结余。” 岑桢说,“支教要长期维持,不能免费甚至个人倒贴,肯定需要基本保障。但对于那些有稳定工作的人来说,这些收入不算什么。”也正因如此,学校十多年的历史中,支教老师都会在那里有比较长的工作时间,一年、两年,甚至更长。

岑桢和周晓丹夫妇最佩服的是学校的前校长卞淑美和冮柏林夫妇,他们从东北来到新中学校一待就是九年。新中学校的创始人只对学校进行投入,并不介入教务。一开始,支教老师也没有什么教学和教育管理经验,学校差点办不下去。直到卞老师夫妇的到来,学校才稳定下来。

2013年,岑桢这一批支教老师来的时候,卞老师夫妇正打算离开,因为12岁的女儿长期与父母分离,得了严重的心理疾病。最后,冮老师留下来过渡了一年。一年后,刚刚踏出大学校门的岑桢接替了冮老师的校长职务,做了所谓的常务校长。他才20岁出头。

他们唱古诗,结果孩子们很爱这个东西,“在他们看来,古诗就是唱的。 ”梁俊给很多古诗谱曲,谈吉他,让学生唱。岑桢也写一些诗歌,梁俊就拿来配上曲子。梁俊说,他希望孩子活在诗里,也让他们明白,原来诗是这样出来的。“他们有诗性,这是天赋再加上民族特性。岑老师现在在上海教诗歌,他就会发现,诗性不是每个人都有。”梁俊说。

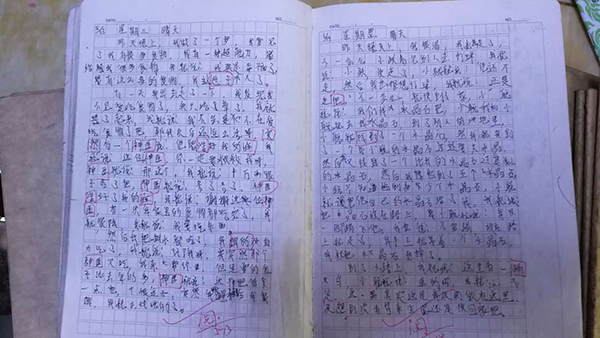

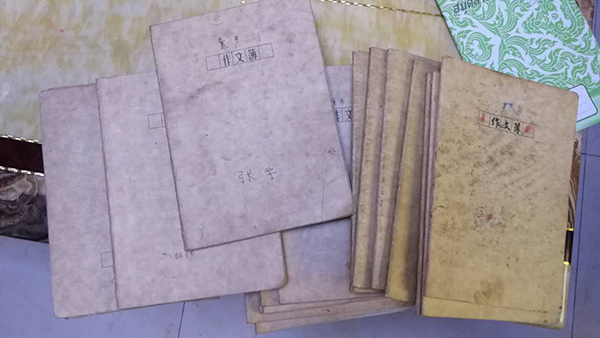

这些三四年级的孩子喜欢写作吗?梁俊说,最后他们是喜欢的,但这是一个很长的过程。梁俊翻开他保存的学生作文本,密密麻麻写满一本又一本,这是很大的写作量,“我们每天都有一节写作课,每天写一页。最开始,他们对写作的畏惧是不会写,不知道怎么写。”在经过了一年的诗歌和现代文阅读之后,这些孩子才开始真的会写了。

“我觉得写作是他们敢于表达的形式,透过这个窗口表达自己。我会把好的文章,用我的语气念出来,这时候他们才发现,写是有意思的。”到了期末的时候,梁俊对孩子们说,要复习迎接期末考试,这个礼拜不用写作文了,“我感觉他们都挺失落的。”

“其实这个公众号至今也没有太多的阅读量,认识到这些作文价值的读者,我觉得也不会太多。”2015年,梁俊、周晓丹夫妇和岑桢都已经离开石门坎和新中学校,公众号还在继续更新,他们想把这些作文汇集成册出版,作为他们曾经教过的那些学生的毕业证书。

幸运的是,经过众筹,《乌蒙山里的桃花源》在2016年12月底顺利出版。《乌蒙山里的桃花源》一书的编辑苏雪菲说,“有天我发现自己在上班的路上无意识地反复哼唱一首《边草》:‘边草,边草,边草尽来兵老。山南山北雪晴,千里万里月明。明月,明月,胡笳一声愁绝。’唱着唱着,一种安宁的感觉升起,雾霾的阴影、城市生活带来的莫名的压力、人群中涌动的戾气与绝望,渐渐地离开了我的心。”对于这些作文,她觉得“挖到了宝藏”。

希望写作给他们带来积极影响

《乌蒙山里的桃花源》是这些孩子的毕业证书,“他们需要鼓励,需要价值感。我觉得物质没办法给他们更多,他们的自卑和羞涩,需要其他东西去肯定。”梁俊说。

对这些孩子来说,这一本书可能是他们一生中最自豪的事情。他们的写作,以及这本书对这些孩子会有多大的影响,梁俊说,他不知道,“他们的命运我掌握不了,只希望能对他们产生积极的影响。我也知道,有些同学也会觉得,这样一本书又不能变成钱,对他们没有任何实质帮助。但我想,可能会对个别孩子有积极影响。”

梁俊知道有个别孩子在他们离开后还坚持写作,有一个和他保持联系的男生,现在才十六七岁,在江浙打工,“除了在工地打工外,他告诉我们还在写。我觉得写得不错,前几天我还在公众号里更新了他的一篇近作。这就是我们的工作对他的影响,我们只是鼓励他去写。”

岑桢的那些学生,有的已经出去打工,也有出去继续学习。“但我相信,他们走出大山的时候,至少是带着不同的眼界出去的,至少对一代人有改变。”岑桢还对那些孩子说,要把老师教给他们的东西再教给他们弟弟妹妹,“我想,等他们长大了,他们知道怎么管教孩子,他们这一代是过渡一代,现在他们知道什么是教育。”

对那些孩子的将来,他们有期待吗?梁俊和岑桢都提到了这些学生的改变。今年夏天,一家知名视频公司去新中学校拍摄,岑桢全程陪同。那天拍摄持续了一整天,但晚上调影像的时候发现曝光不对,想要第二天重拍。第二天重拍,孩子一点怨言都没有,其中一个小孩唱了20遍。“这件事情,让我很开心。”这些当年看到汉人和陌生人会躲的孩子,大方地面对镜头唱歌,对镜头没有陌生感,这对他们是不可思议的事情。梁俊说,“我相信,我们两年的工作是有改变的。”

2015年夏天,所有支教老师都离开了新中学校,这所由支教老师接力教学13年的民办学校完全纳入到了当地教育体系中。岑桢不认为,他们离开学校是因为和主管部门有什么冲突,最多是理念上有差异。事实上,在他们2013年来到石门坎不久,除了这些支教老师,陆续有公派老师进入新中学校。他们并不对公派老师持排斥态度,相反当时新中学校的师资极其紧缺,最紧张的时候,岑桢和梁俊每周上的课时有40节之多。

说起学校被收编,岑桢还是有些不甘,但为了让正常教学持续下去,他们还是做了妥协,“否则受伤害的是学生,而且我们也知道,这个学校终有一天要还给当地人。”

现在的新中学校是一所标准的公立学校,他们的学生还在那里上学。梁俊从以前的学生那里得知学校的改变,在山头唱诗歌是没有了,也不用每天写作了,老师更注重的是分数。学生有时候也对他们说,即便是写作,老师也会教给他们一些假的东西,这是他们以前最反对的。

梁俊和周晓丹现在住在重庆大学城,他们的孩子还不到半岁。每周,梁俊会去教一次吉他课,他说会把以前教孩子的方式,放在自己孩子身上。

做了两年的公众号,很多人会在公众号上留言,说这个孩子该干什么,可以做什么。梁俊说,他们说的都对,“可是谁陪同他们?在他们退怯的时候,帮助鼓励安慰他;在他错误的时候,原谅他。这是实际的爱。而且我们对这个民族不太熟悉,太容易害怕退缩,这要付出几倍的努力。”

离开石门坎后,对梁俊来说,这一页也就翻过去了。但梁俊也承认,自己跟那里的情感关系一时半会儿还断不了,仅仅今年他就回去了四五次,“回去,实际上就是贪玩,也不是什么特别事情。”

岑桢说暑假回到村子的时候,村民看到他,就把他拉来,他们说着说着就哭了,“他们说,我们想你们这些老师。真不希望你们走。村民很单纯,他们想我们的原因仅仅是因为我们以前经常会来看他们,会对他们笑。”

“我答应过这些孩子,我会过来发喜糖,还要发证书——就是这本书《乌蒙山里的桃花源》。”岑桢说。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司