- +1

评论家黄剑肝癌晚期命悬一线,刘益谦出资“换肝赌命”……

【编者按】这是一个人生的真实传奇,但更是一件关于人生与正能量的传奇:多年前因一些不愉快离开上海龙美术馆的龙美术馆原执行馆长、评论家黄剑于2017年1月10日偶然因病送医,才40多岁年纪,入院后居然即确诊为肝癌晚期,且医生称生存时间不过几天。就在黄剑住院几天肝癌出血,大限将至,医生都称没必要救治时,在艺术品市场经常出手便是上亿元的龙美术馆创始人刘益谦意外到来,提出了“换肝赌命”的建议,其后居然奇迹般地找到了肝源,而刘益谦则交给黄剑家人一张招商银行黑卡。其后1月15日成功接受肝脏移植手术,转危为安,五日之内经历生死博弈,堪称传奇。作为黄剑的朋友和曾经的上海书画出版社同事,上海大学美术学院硕士生导师汤哲明以《赌命》一文记录这件事的全过程,真挚的情感沛乎文间。在将此文交与《澎湃新闻·艺术评论》刊发时,汤哲明又专门为澎湃新闻撰写了《作者自述》。

文中的两位主人公,一为受助者,一为助人者,都具有鲜明的个性与棱角。其中受助者黄剑生于1971年,才40多岁;其中的助人者,更因其惯于在艺术市场一掷千金的“土豪”习气(曾多次自称“我就是个土豪”),在公众中带有些许神秘色彩。而他以豪掷数亿购买的鸡缸杯喝茶,与研究机构大打口水战……也每每在舆论的风口浪尖引起争议。

【作者自述】

二天以前,当我泡在浴缸里用手机在微信朋友圈里推送出我上月亲历故事的最后一节时,确乎没想到会引发如此反响。此后通过一个小号的转载,竟引来了《澎湃新闻》这庞然大物的关注,多少把我和其他的当事人,弄得有些诚惶诚恐。

我自觉不善也不喜煽情,但情这东西毕竟是支撑人最基本也最重要的元素。离开情感仅凭理性的驱动,人类甚至不愿攀上高峰,更不会飞上蓝天……因为这曾经非但并不现实,而且更无实际的收益。

被这个故事打动的徐建华大哥,几乎是用敦促来迫我写作;被这个故事打动的曹可凡兄深夜来电,讲到激动处几乎语无伦次……我想,他们所以被打动,固然是认为今天的社会需要类似的事和人,更重要的,还因为这是源于真实的力量。

我写下这些记实的文字,同样是被真实驱使。

当我大年初二夜里躺在木渎古镇一家特色宾馆的地铺上(过年家里阿姨离沪,我们也只能尝试旅游这种新颖的过年方式),用微信书写再发送给自己,追忆二周前开始的这个故事时,我的心情极度阴郁。尽管如此,键底文字却如万斛泉涌,喷薄而出,根本无须思量。我知道,这源于真实的力量。

三天每晚不足二小时的写作,我居然写出了近万文字,只余收尾,留待回沪剪裁。我决定过了元宵再发将出去,以免破坏朋友圈里喜庆的氛围。于是,我在2月9日推送出了第一节。

本来发送的范围想仅限于这个如今每天会关注一下的有限圈子,没想到十天八次的连载(其中二天因没着家而暂停),竟引来了被这真实吸引的很多朋友的撺掇鼓噪,纷纷私信要求通过公众号的转载,来满足各自分享的欲望。于是我只能求助于雷秀丽老师和她芊荷艺术的公众号,完成了对拙文的又一次推送。

文中的两位主人公,一为受助者,一为助人者,都具有鲜明的个性与棱角。其中的助人者,更因其惯于一掷千金的“土豪”习气,在公众中带有些许神秘色彩。而他以豪掷数亿购买的鸡缸杯喝茶,与研究机构大打口水战……也每每在舆论的风口浪尖引起争议。想来,这也是引人阅读的吸睛之处。

金庸说过大意这样的话:中国人对道德的要求比较宽泛,大抵不做坏事的便可称为好人。他更通过《笑傲江湖》的离奇故事,告诉人们一个简单却深邃的道理:名门正派里绝对不少坏人,邪门歪道里未必没有好人。对此,我常心有戚戚。

名门正派与邪门歪道,无非假托于武林门派,不妨理解为庙堂与江湖,或者体制内与体制外……我觉得我所亲历的这个故事,与金庸老先生所欲阐发的理念,多少有些暗合。而究竟如何阐说这暗合,我又确乎觉得很难。抽取其最大公约数,只能说是,正能量吧……

且借这蕴含正能量的真实,开始我的叙述。

赌命 (一)

2017年1月11日 第一天

这些天的经历确实让我百感交集,既因几乎生离死别却敢于看淡死生的兄弟,也因为仗义拔剑、豪气偾张的老大哥,还因为有如好莱坞大片般穿梭死生的惊心动魄的情节与由此带来的幻灭感……在朋友们的鼓动下,我决定把这些都平实地记下来,既为这一切付出心力的人,也为让周边不断咨询的友人了解情况。这个故事,虽无意藏之名山,却亦足告慰本心。

那天晚上记得是和拍卖界的朋友聊天正入巷,应该是九十点吧,突然手机上看到书画社的老兄弟王彬的一个未接电话,想想信号太差,干脆第二天回吧。聊到一点来钟,朋友走了,我也洗洗上了床,随手翻微信,突然看到王彬发来一条微信带着流泪的表情,瞬间好像还扫到了黄剑的名字。赶紧点开细看,不由倒吸一口冷气——“黄剑肝癌”,这病还了得!

黄剑是我们同一批进社的老弟兄,学史出身,才分既高,说话亦损,喜怒笑骂皆成文章,不期肝火也旺,当年社里看不顺眼的老同志几乎被他骂了个遍。漆澜学他拿着个板烟斗模仿最崇拜的迅哥儿模样冷峻地说什么,“是有写一些文字的必要了”,每让我忍俊不住。以至后来总有个把掌实权的老一辈无产阶级艺术家必欲除之而后快……

当年我俩也斗过气,掐过架,还半真不假地相互试探过对方的学识,不知不觉间终因爱搞笑的十三点共性混成了哥们儿。我俩一同推定同进社的张春记、郑名川、李诗文为书画出版社三大美男,同时坦陈自己的报名照与材料已被选美中心退回。我也清楚地记得嘴上从不吃亏的他有回被人开涮,当时他因出交通事故造成小腿骨折,谢历恩这浑不吝,一进门便握他手说:“兄弟,以前你归江泽民管,现在归邓朴方管了。”一向伶牙俐齿的他居然也一时语塞……

这晚我是在片段回忆里糊里糊涂地睡去的……

赌命(二)

2017年1月12日 第二天

醒来已经九点,我在床头拨了王彬电话,想问问情况,没接,我直接拨通了黄剑媳妇儿彭莱。

彭莱和黄剑好上就是在我当他们编辑室室主任的时候。他俩都是有过感情起伏的经历,彭莱是个极实在本分的人,师从我佩服的名师阮璞教授,基础扎实,干活踏实认真。不管咋说,当时我算他们领导,偏袒老实人。黄剑素来颇有女人缘,我还私下里关照彭莱小心别吃亏。彭莱深爱黄剑之才,心志极坚定,没有半丝犹豫。两人一路走来已经十多年,如果黄剑这关过不去,我想最是伤心的,该是彭莱。

彭莱电话接通,平静地一一回答我的问题。几番问答,我已确认王彬信息里所具备的最坏可能,都已成事实:黄剑非但来日无多,彭莱语言里表达的讯息甚至更为凶险,因为医生已经把病情直接了当地通知了黄剑,为的是早做准备。换句话说就是:随时随地要面对死亡。

我头脑里突然浮起他们的爱女与点的画面,她比我儿子汤元只大一岁,性格随黄剑,开朗幽默。汤元性子像妈,比较内向,与其他孩子玩总是被动些。两个娃娃去年一见面便玩疯了,汤元回家总说要再找小姐姐玩。黄剑给她取名寄托着《先进》里“吾与点也”,追求自由自适的理想,与他自号“黄白游(游戏于金银黄白之物间,即不为物役)”的思想相发明。平日里白游极爱与点,坚持自己给孩子洗澡,跟我说这是为了女儿要永远记住他。而我在后来得知他真实病况之前,对此多少是有些费解。

与点的画面闪过头脑,瞬间我的情绪有点失控,甚感艰难地说出句,“彭莱,你要坚持……”那边彭莱哇地一声哭了出来……

王彬电话来了,我们相约叫郑名川一起,下午去中山医院看黄剑。我给正在美国的孙丹妍发了告知微信,与黄彭相交甚好的她回信用“我的手在发抖”,表达了震惊……

进了病房我倒感觉松了口气,黄剑的脸色除了有点黑,似乎与平时无异。先期赶到病房的邵琦已经坐在床边,他是下了飞机直接电问我床位号便直接赶来的,和他一起的还有他和彭莱教过的学生邵婕,彭莱的母亲,还有黄剑的弟弟,一脸憔悴地陪在一旁。

王彬、郑名川话都不多,我也实在不知道说啥好,只是打定主意尽量说话轻松些。倒是黄剑直接了当,笑称“得了绝症”,撂了句“我潇洒了一辈子,放心,最后我也不会熊!”我下意识地回了句,“别胡说八道,明年女儿还要上小学呢……别《过把瘾》看多了。”话一出口便有些后悔,我感觉黄剑先前还颇豪迈的眼神瞬间有些黯然……可我确实真不知该说些什么。我只是不想听他说出这些丧气话,这也许是平时与他斗嘴惯了的反应吧……

虽然彭莱告诉我他的病情加重得很快,但从他的身体状况看,我感觉还尚有时日。回家给孙丹妍发了微信,告知兴许还有些日子。晚上便约了新认识的一位比较了解中山医院情况的朋友吃饭,想托她再了解一下情况。

赌命(三)

2017年1月13日 第三天

这一天我脑袋里一直回忆朋友小沈打听来让人万念俱灰的消息:“你这姓黄的朋友大概率是过不了年了(此时距离过年约二周),这个病是走得极快的!”回家路上她的电话又来了二次,一次问肝腹水,一次问黄疸是否出来,在得到肯定回答后她告知黄剑的命也许就只剩一周。这一路,把我原来感觉尚有时日的希望击得粉碎。同时我也初步了解了此病逝去的整个过程:1出肝腹水;2出黄疸;3大出血。只要到出血这步,大限便至。

白天参加了一个活动,孙丹妍从美国回来,晚上正说起这事儿,王薇的电话打来了,劈面就问黄剑。

王薇是急性子,也是刀子嘴豆腐心。当年黄剑从龙馆离开,和王薇也曾闹过些不愉快。

2010年我离开书画社,两年后黄剑也离开了。那年王薇和刘益谦创办了后来赫赫有名的龙美术馆,黄剑去那里做了执行馆长。龙馆蒸蒸日上,黄剑也有辅助馆长王薇的筚路蓝缕之功。只是黄剑的性子比起过去一点没变,照例是看不惯就开骂。用毛毛,就是刘益谦的话来说,是馆里一半人和他好,一半人和他不好。我也深知业务与行政之间的矛盾,也在中间做过和事佬,最后黄剑选择了离开龙馆,也算是全性保真吧。我知道刘益谦、王薇两夫妻内心很认黄剑的才,却也怕他“代为”得罪人。

黄剑离开龙馆这二年,干得挺忙也挺不错,我们见面很少,只是在微博、微信里看到他不间断地继续自己批评的“本行”。我当然知道这不过是他平常的随性而为,只是借助了比过去方便得多的自媒体,而无需再藏着端着,故频率非但远高以往,措辞也越发痛快直接,因而在圈里也很有些关注度。以致主流媒体的一位记者也戏称他为一颗奇葩的文曲星,我则当黄剑面称之为“每周一骂”。

电话里我听得出王薇颇为动情,流了泪,尤其是听说了孩子的情况……王薇反复提到黄剑旺盛的肝火,最后黯然关照我这病她有经验,让他太太别再多折腾了,好好陪陪他……

我当然知道,十年前王薇的婆婆,也就是毛毛的母亲,也是没在这病上……老人最后的心愿是要过年,再大一岁……毛毛发了急,叫人四处找寻,买了全上海最老的野山参,用参汁一滴滴硬是把老太太的命续到了第二天,也就是大年初一,最后凑在她耳边大声喊:“妈,又大一岁啦……”这是几天后我和老哥汤哲东去看他时,他平静地说给我们听的。那天他一反常态,平平静静但却絮絮叨叨地一直说了半个多钟头。除了母亲弥留之际的细节,他特别诉说的,是母亲对他这个老板而今生活中在她看来诸多不节俭的批评……毛毛的今天,其实是他那要强的母亲从小带着干出来的,虽然母亲当年的成就,当不得他现在的九牛一毛……老太太大殓时,毛毛再三让我去请可凡大哥来帮忙主持,当时他和曹可凡的关系还没像后来那么熟。我知道,那一刻,他就是想用尽力气……

接完电话我静静坐了会儿,给彭莱用语音发了微信,劝她多陪着黄剑,不必再多寻医访药,特别关照她要他在微信或录音笔里给女儿讲些话……孙丹妍在一旁默默听完,指责我说得太过残酷,我俩争执起来,一晚不语……

我默不作声地翻看微信,突然见到书画社的老兄弟,也是黄白游社里最要好的狐朋狗友漆澜发出的一条微信——酷爱围棋的他现在也只剩下用赢棋这种迷信活动来为他的老兄弟赌命了……

漆澜朋友圈截图

来自歙县的黄剑和来自重庆的漆澜,是天生的哼哈二将。一个白白胖胖,一个黑瘦干涩,搁一起像块和梅干菜一起闷过的连皮带痩的红烧肉。文字上古灵精怪和行事上的反潮流,是这二人的共同特点,更对篆刻又有着近乎疯狂的共同嗜好。二人特爱石材,因而对包浆也有着近于变态的迷恋,平日里就好捏块石头搁鼻上多油处又搓又擦,极为放荡。一次二人从社门口跟一老丐直追出二里多地,只是因为看馋了老头头脸和大棉袄上油光锃亮的厚厚那层包浆……

黄剑这次的消息就是漆澜给放出来的,他本人认为这是隐私,不让彭莱对外说。因彭莱想托漆澜这鬼才找些中药,消息传到了王彬、郑名川、杜京徽和我这儿……黄剑自知没救,故也不欲人知。漆澜后来告诉我,他心急火燎冲进病房时,黄剑一愣,随即冲他一抱拳朗声道:“兄弟,我这就先走一步了!”

而今就是这鬼才,再加上我们这几条臭鱼烂虾,又能如何?在这绝症面前,除了迷信、祷告,又能何为?

心头一热,我在微信底下留言“跟你”。老漆不一会回复了我,言辞里还当我是当年他们的领导……但我这昔年的小头目如今又有什么用?我眼眶湿了,回了句“十六年的老兄弟”……不一会,郑名川双手合十,也加入进来。大家默默地,心照不宣……

赌命(四)

2017年1月14 第四天上午

一觉醒来,突发奇想地对身边的孙丹妍说:“要不今天上午一起去看看黄剑吧,我怕过几天他人很难看,你胆小不敢去。”

我们商量了一下,决定早去早回。因为下午我们在半个月前就约好了郑重、龚继先、江宏几位老前辈,还有谢定伟、曹可凡、徐建华、陆灏还有说来碰碰郑重老人的张立行等几位老兄,来我家搞“高粱会”,摆龙门阵。因上次喝了金门高粱助兴,江宏老师把这聚会起名叫“高粱会”。

还没出门,汪超来电询问黄剑事,于是说定同去。我想了想又通知了声当年一个编辑室的李诗文,想想还是没叫正在朵云拍卖的张春记(干拍卖的实在太忙,不定哪里出差呢)。我是按照最快一周的限度叫的人,心想就是告个别,徐可已经知道了,心急慌忙还是漏了时洁芳,事后她还是怪我不休……现在想想,亏了早上的这番奇想,为后来惊心动魄的抢救,多少争取了点时间。

等了好一会也不见人出来,只能干等着。终于出来了,只见他瞪着眼睛看汪超,又瞪眼看我,也不知怎么了,面无表情,一言不发。随即坐到床边趴着,一会又上床挺着充满腹水的大肚子坐着,横竖不是,他弟弟在一旁帮他揉。我也够大条的,跟孙丹妍说:“好像还行,还能折腾。”还是孙丹妍看得细心,说:“他难受,别出事!”

果然,黄剑气息虽弱,却越发急了,道:“要昏迷了,叫医生用药!”医生护士进来好几个,一开始似乎还气定神闲,问这问那,不一会便手忙脚乱起来,血压器、心电图都直接搬来了床头。

我们插不上手,只能退到病房外。外面又来了好几个来探视的人,后来知道其中一个是黄剑的发小,学过医,专程从安徽赶来,还有个漂漂亮亮的小姑娘,后来知道是以前在龙馆他的手下干过……

我们在外面干站着,百无一用。我和汪超商量,要不给他换个好点的病房,别再五六个人挤一起,汪超抓起电话找人联系。完了又道:“得找彭莱回来,再不回来,谁做得了主啊!”确实,我们真的百无一用。

医生在里面一通忙活,孙丹妍盯着血压器,只见那血压越来越低。黄剑已经昏昏沉沉,来了一会的那个女孩在床边一会站着,一会抱膝蹲着,只是干看着默默流泪……

彭莱母亲来了,进门时不忘告诉我“我和彭莱商量了,还是想尽力再救一救,可大医院的医生看了片子都说没救了,所以她又和徐可去嘉定找中医”,随即进了病房,焦急地守在床边……

和汪超两眼相视,我们知道,怎么救啊?最能治的医生不都在这中山医院里面么……

不一会儿,我见一医生把黄剑弟弟叫了出去,严肃地说了会话。他刚回来,我又一把拽他出去,问医生到底说了什么,回答说“可能不行了,说手术室不接受抢救了”,我问是出血了吗?回答“基本是的”,“能确定?”“应该是的”……

完了,我知道,一出血,大限便至,第三步,也是最后一步!

“赶紧叫彭莱回来!”彭莱妈妈心急火燎地说:“她电话老也不接!”

我赶紧叫孙丹妍一块打电话,打彭莱的,也打徐可的,就是不接,应该在车上,没听见。

忙乱了一阵也没结果,我知道很快了,兴许一天,兴许几个小时……后来知道,至此医生几乎已放弃治疗,因为无可挽回了,血也开始停输了,只是用止痛针为他减轻痛苦……

等着吧,等最后一刻……本来是再多看一眼,没想到可能就将眼见他走了。他一定是在厕所里摒出了血,怪不得瞪眼也认不出我们是谁了,他当时一定在努力分辨。等吧,孙丹妍还在不停地拨号,那个小姑娘一脸的泪……

电话铃响了,毛毛!

他力道大,路子粗,兴许有啥招?可这还能有救?不过他在总归多点信心。病房人多,不敢讲不吉利的话,我挂了电话,跑到僻静处重新拨通了他的电话。

“黄剑怎么样?”

“可能不行了,已经出血了,可能就是今天,你能来吗?今天不来,估计就看不着了……”

“下午约人了……那好吧,我过来一下吧。”

“他女儿很小,要不帮帮她?”

“这让王小姐管吧,我先过来看看。”

赌命(五)

2017年1月14日 第四天下午

毛毛虽然力大,但到这份上,还有用吗?不过和他相识快二十年,我知道他只要来了,总会帮他点啥,帮帮孩子也好……

赶紧回到病房,我冲黄剑喊了声:“刘总一会来看你!”也许是打了止痛针的缘故,感觉他此刻好像清醒些了,似乎听到了我的喊话。

彭莱电话不知道被谁打通了,说已经在回来的路上了,来到病房的人越来越多,李诗文、梅翘敏、叶芃、白璎、胡建君、石建邦,想来都是知道了讯息,面色沉重地,抱着诀别的心情……

半个来钟头吧,我手机铃响了,毛毛(刘益谦)!

“在哪儿啊?”

“等着,我下来接你。”

我冲下楼去,一路冲到住院部门口,毛毛照例一身休闲装,松松垮垮,屌屌地站在那里。

“他住的什么病房?”

“条件一般,几个人挤一起呢。”

“要不先给他换个病房?”

“好,好,你先看看他吧。”

说话进了病房,黄剑耷拉着脑袋撑在那里,我冲他叫道:“黄剑,刘总来看你了!”他猛一抬头,还挺大声地摒出句话:“谢谢,刘总,我,神志不清了……”

病房挤做一团,毛毛和我退了出去,在门口和他了如指掌地和我聊起这可怕的疾病,毕竟他是过来人……

“我的一个老同学是中山医院的肝病专家,在全国也是顶尖的,路上我已打电话请她过来看一看。一会你陪我过去一下。”说着说着,他轻描淡写地冒出这么一句。

难道还真有救?!我心里隐隐冒出一丝希望。漆澜、王彬也都赶来了,黄剑确实比我来时清醒些了,我看到他冲漆澜摆了摆手,仍旧有气无力地靠坐着。

“干医生来了,我们过去。”毛毛接完个电话对我说,我赶紧跟着毛毛,大概实在也帮不上忙,漆澜也跟着一块去了。

走了好长一段路,终于见到了毛毛的这位专家同学,她看上去性格挺爽朗,也很和善。他们一块儿聊了起来,从换特需病房开始,我和漆澜好久没见,也聊了起来……

一会他们聊完了,干医生匆匆走了,想来是去办特需病房的事,我们三个先赶回黄剑的病房。

回到病房门口,毛毛突然把我拉到一边,说:“小汤,要不我帮他博一记,赌一把,给他换个肝怎么样啊?八十万吧。干医生说这样也未必救得回来,但理论上惟有这个可能,还不知道能不能找到肝源,要看他运气了。”

老天爷,我下意识对他有信心,真是不错的!眼见人就要走了,眼前真就有了这么一丝希望。我们根本都不知道还存在这么一种可能,我连声说好,赶紧奔回病房,拽了彭莱她妈就往外跑。

一路走我一路简单地说:“有希望,刘总出钱给黄剑换肝,我们赶紧过去谢谢他!”彭莱妈兴许是这几天连遭打击,有些木了,只是讶异而机械地点头。到了毛毛身边,她只说了“谢谢刘总”,频频鞠躬,毛毛连说“不用不用”,让在一边……这就是毛毛了,每次帮了忙人要谢他,感觉他总会有点烦躁,似乎是有点抹不开,但我觉得更主要还是他不怎么爱虚文。

和彭莱妈妈再奔回病房,一路上我关照她要把这一刻不停告诉黄剑,让他鼓起勇气。

“你死不了啦,刘总要给你换肝!”我先大声冲他喊起来,彭莱妈妈也大声重复喊话。

我眼睛余光里瞥见了抽泣着跑进病房的彭莱,后面还跟着眼睛红红的徐可。我转身拉了彭莱再去谢毛毛,后来漆澜告诉我,我们大喊“刘总给你换肝”的时候,他看到黄剑眼里闪过一丝光芒。求生,毕竟是人的本能。

毛毛照例侧身说不用,彭莱不断地鞠躬。毛毛接了个电话,对我说干医生让我们一起过去。

挺长的一路走去,却很轻快。干医生在特需病区门口等着,和毛毛交谈了几句把彭莱叫了过去,指着毛毛对她道:“现在如果给他换肝,理论上有一线生机,但肝源目前还没有,即使做也不能保证起死回生,术后仍有转移的可能。但是,钱反正是他出(言下之意即没有人财两空的可能),你决定要不要做。”“要,要,要!”彭莱使劲地点头。

这就是死马当活马医,到目前为止,事实上目前也只是理论上的可能,这是拿钱换来的唯一继续赌一赌的机会。

虽然觉得机会并不大,但毕竟出现了一丝逃离死亡的可能。我突然觉得有些浑浑噩噩,彭莱却像突然间被抽了筋似的一下软下来,头耷到我肩上,我赶紧扶住她站到墙边。

二分钟左右吧,她缓过劲来了,我们来到干医生和毛毛看片子的诊疗室。

毛毛对我说:“黄剑这家伙是怎么回事?干医生说他这病至少一年前就该发现了,这病在他身体里怕已经有两年了!”我看看已被癌细胞攻陷了一大半的那个肝脏的片子,再看一眼彭莱,她默然没有作声。

2017年1月14日 下午和晚上

医生跑上跑下办手续,病房终于有了,现在要把黄剑换过去。

到了黄剑病房门口,我先关照孙丹妍和王彬一起先回我家。我是肯定走不了了,晚上还要“高粱会”呢,王彬和这些老先生老大哥都熟,让他先帮忙接待一下。

我回到黄剑的病房,里面已经挤满了人。大家已经知道要给黄剑换病房做手术了,七手八脚帮护士一起把他抬上移动病床,李诗文、漆澜、徐可他们推着移动病床前行,边上还有帮着提溜着盐水瓶的。我跟着,也插不上手,看着十六年前混在一个编辑室的这堆老兄弟姐妹,一股热意瞬间涌到了胸口……

毛毛要赶着去办事了,我和彭莱送他到医院门口,彭莱千恩万谢。毛毛漫不经心地说道:“无论如何,黄剑是我朋友,是个有才的人,我只要能行的话,总归要救他一救。钱对我来说,现在也就是个概念,能用来救朋友,我乐意。”

话说到这里,我突然想起要缴费的事,问彭莱,彭莱说医生刚才是说了。毛毛一愣,随即从钱包里掏出张招商银行的黑卡交给我道:“我马上要走,来不及了,小汤,卡放你这里,你去办一下吧。”

“密码呢?”

“没密码,直接回车就行。”

靠!这卡我知道,就他这身价,不管里面有多少钱,起码可以直接透支上亿,还没密码!这责任可大了。我吐吐舌头,赶紧把卡收好在胸口的兜里,几分钟想起来便拍一拍,确认还在。

一路回到医院,再去收费处办理手续,前后又快个把钟头才了,一看时间,四点半,赶紧“高粱会”去吧。

一路紧赶慢赶回到家里后门,孙丹妍电话来了,说曹可凡要赶去春晚彩排,马上要走,我叫孙丹妍让他略等下,他接了电话便说“时间来不及了,我知道这事儿啦,很感动,毛毛真是有义气,黄剑是个才子,命不该绝。”说罢匆匆从前门走了。

进了屋,老先生老兄长们来了好久了,也都关心着这事儿,大家唏嘘不已,盛赞毛毛做了好事。虽然有了一线希望,但大家都估计到了最坏的可能,陆灏说如果黄剑这次没顶住,我们应该收集他平常的文章,他来帮他做本集子。建华老哥觉得此事甚为传奇并且感人,提议我用文字记述下来……最逗的是郑重老人,他与黄剑平日私交最好,但聚会时不爱发言的他仔细听了一下午,居然没听明白我们谈论的主角是黄剑,最后是大吃一惊。从来不发微信的他和江宏老师一样,隔天都连给我发了数条信息,打听情况……

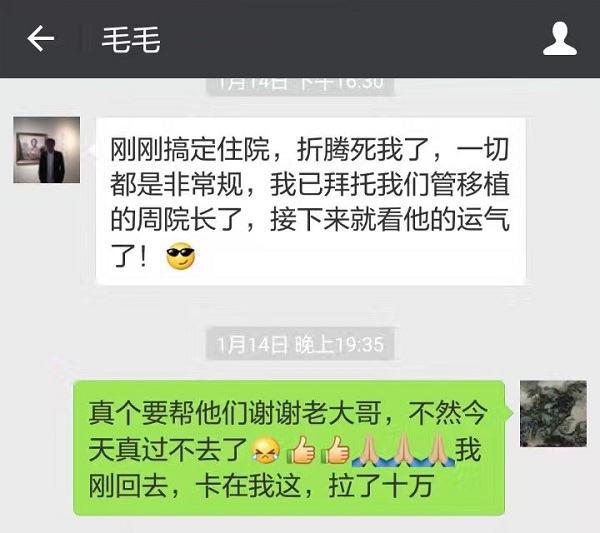

和老先生、好朋友聊天吃饭时间总是过得很快,但我们都明白危险并未过去,虽然医院已经重新开始抢救。席间我和毛毛、彭莱都通了电话,互通情况。毛毛联系了一下午,据说是国内最顶尖的肝移植手术专家动手术,彭莱则告诉我黄剑的血压在逐渐恢复……

曙光似乎已经出现,大伙儿闻知,兴致也都很高,一晚无事……

深夜,一点来钟吧,我独自坐着喝茶,回味这惊心动魄的一天,突然电话铃声响了,毛毛!

“王小姐后天可能看不到黄剑了(我和王薇约定16号她出差回来后一起去看黄剑),也就再拖一二天功夫了”,电话里毛毛的口气阴阳怪气,既是无奈,也是自嘲:“他妈的血止不住,挺不过去了!”

“怎么会?我问过彭莱,不是说血压正常了吗?!”

“那他妈是靠血输的,他一边流血,一边输血,血压是正常了,顶个屁用!最后血出不去,黄疸还是要倒灌出来,还是救不回来,别说换肝了!我看王小姐是看不到他了。”电话那头毛毛一边冷笑,一边骂骂咧咧。那一刻,我知道他和我白天一样,体会到了臭鱼烂虾的无助感……

世间事最残酷的莫过于在给你希望的同时又生生在你眼前把它灭掉,一分钟前我还沉浸在慨叹世事无常的芬芳而高大上的文学境界里,说话间便又回到冰冷坚硬、充满质感,像墙一般的现实中。

一点多了,孙丹妍居然还没睡着,我上楼把这沮丧的消息告诉她。在她愣神那会我接着说:“我不告诉彭莱了,让她睡一觉吧,这几天够她受的,反正她明天总得知道。”

赌命(七)

2017年1月15日 第五天

早上被一阵电话铃声惊醒:“黄剑这小子命是够硬,肝源居然找到了!”毛毛的声音亢奋极了:“找个肝哪这么容易!卡还在你那里,下午一点手术,十一点要去拉卡才能进手术室。干医生帮我们担保,但钱还得付啊,哈哈……你哥昨天回国了,有空叫他也一起过来。”

我还能说什么!除了不断重复的一个“好”字。

是啊,肝源太难找了,听说当年陈逸飞等肝源等了几个月,最终是没能逃过死神之手。而黄剑,等了竟不到二十个小时!

我昨晚是糊里糊涂地睡着的,澡也没洗,现在九点多,先洗把再出发。

刚擦满一身肥皂,电话又响了,这回是彭莱:“能赶紧过来吗?医生说十点一定要拉卡才能进手术室。”她的声音听上去心急如焚。

得了,我回复一声挂了电话,直接拿毛巾擦掉肥皂,披衣穿鞋,匆匆冲出门去。一上路一脚油门便踩到了七八十码,过了几个路口突然看到协警,猛然警省,心说不可造次,今天要被拦下来可要误了救人命的大事。一路小心翼翼,上得高架才加快速度。

路上瞅空给老哥汤哲东拨了电话,把事儿简单说了,叫他一块过去。

“什么,胖黄剑得这病!毛毛又帮换肝?!他上次给他另外一个朋友连换两次肝,还是没救回来,这行吗?”

“谈不上行不行的,不换人就走了,根本没机会活,换,就是赌一把。”

一路循规蹈矩,终于捱到了医院,下车小跑到特需病房,漆澜已在那里等我,带我奔去缴费处……拉完卡办好手续,毛毛和我哥也都到了。

我们进了黄剑的病房,他已被送去手术室,病房里挤满了人,除了徐可、漆澜,还有那个昨天哭了一脸的小姑娘,彭莱妈妈和亲戚朋友挤在另一边,小与点也来了。孩子毕竟小,兴致勃勃地和人玩。

曙光乍现,屋里充满了希望与兴奋中略带紧张的情绪。

众人皆向毛毛道谢,我哥随即问起换肝的情况,毛毛兴致很高,眉飞色舞地大声说话,一反昨晚阴阳怪气的沮丧:“这换肝手术么就跟杀猪一样,杀多了才会熟练。过去手术做得不熟,好比一刀下去不准,猪没杀了,还跳起来跑了。如今中山医院一年要做一百多例,平均二三天做一例,这些年下来,杀得可熟练了!再者,平常医生一天要做好几个手术。今天是周日,没人动手术,医生精力充沛!还有最重要的,就是肝源,我当年给个朋友也做过这手术,那个肝晚了几个小时,不新鲜啊!还是没救回来……”

一屋子哄堂大笑,把肝源和手术说得跟下酒菜一样,真是够了,也就他了,屋里也瞬间充满了兴奋和快活的情绪。

“这手术大,怎么说也得七八个钟头,黄剑可能要晚上才下手术台,我们回去等消息吧。”毛毛接着说。

一众人开始散去,我也回了家,虽然心神不宁,但做做事,时间就过得很快。晚饭前照例去健身房锻炼,七点不到回来,一翻手机,一个毛毛的未接电话,再看微信,彭莱和漆澜的都有,五点半就发来了,点开一看,上面赫然写着:“手术非常成功!”

奇迹!

2017年1月15日后

虽说肝移植手术后的排异期同样凶险万分(不少人会在这一关挺不住),但结果倒确如漆澜所说:自1月14日决定换肝的“绝地反击”后,一切似乎都走上了坦途。不过话说回来,虽说顺利,但最初的几天大家仍是提心吊胆,干医生说这段时间“没有消息就是好消息,就是平安”,因此,每过二十四小时、四十八小时乃至七十二小时的时间关口时,大家都会暗自互发微信,额手相庆。

这几天里我又代毛毛去拉过二次卡,怀里揣着的卡总感觉像个定时炸弹,最后还他那次我忍不住开玩笑说后悔没去拉套几千万的大宅子,也不枉这几天的谨小慎微。毛毛也开玩笑说阎王爷本来要收黄剑了,大概是被他在大殿门口一通骂给吓得送回来了。“最大的肿瘤15厘米,1厘米癌细胞三百多个,术中输血6000cc,这他妈是人病出来的吗!”他如释重负地说,这几天他已经被这事儿搅得腰酸背痛,神经衰弱了。

是啊,这几天赌黄剑这条命,感觉大家都已经把注压上去了。如果他挺不过来,大伙儿都得捶胸顿足!不说我们几个一直守在一旁的,就是14、15日不在上海的王薇,也不忘给漆澜去电,说只要有救,老姐姐就出钱帮他赌上去……

谢天谢地,几天里虽然有些小波折,黄剑终于过了危险期,知道治疗过程的医生都一致认为这简直不可思议,甚至有人追问彭莱这背后究竟发生了什么,是谁在支撑?

部队里熟悉大医院的朋友后来告诉我:“这就是医院帮忙了!关键一是钱由别人出,医院避免了病人家属人财两空的隐患,死马当活马医,敢于赌;二,整个过程,医生受到了感动。”

确实,整个过程我也一直被感动着,不光毛毛夫妇,黄剑一进医院他的单位便送来了数万现金,刘金旺夫妇、朱天曙夫妇都急着送来现金(天曙夫妇直接从北京飞来),连以往和黄剑吵过嘴的徐涵明也偷偷要了彭莱的卡号打了个幸运数字33333过去,甚至南京的徐宏兄看到了这些文字竟直接微信转账给我,告知要代为加持黄剑,还有在家为黄剑组织诵经的老同事朱孔芬,和为黄剑捐血的我的研究生肖勇军(他过去是彭莱的学生,院方规定病人输血需要病人方面的亲友捐血作为交换)……在此,我也代黄白游夫妇和他们的女儿一并致谢!同时也深深感谢赏光读这些文字并点赞留言的朋友,就如徐宏兄和谢晓冬兄所言:“这么多人加持,黄剑能挺过去!”

住进重监室的黄剑每天可被允许探视一小时,彭莱说他性情大变,非但感觉已然惜命,而且性格也有大变化(这一切也在他出重监室后我与他的一次交谈中得到证实)。过去和他拌过嘴的徐明松去看他那次,彭莱问他以后还随随便便开骂不?他断然地摇手表态。

那天和天曙夫妇、叶芃、黄朋以及原来几个老兄弟去看时,我用电话告诉他:这条命已经不是你的了,大家都是股东,你无权随便决定生死!黄剑在重监室隔着玻璃不断地打出OK的手势……

数日后毛毛、王薇也分别去看了他,彭莱告诉我毛毛他们走后,黄剑居然哭了很久,并告诉询问他的护工,那是他的恩人……

这是个未必精彩却绝对真实的故事,由于亲身经历以致那几天我一直恍兮惚兮……我写下这些,心情由阴郁到抓狂,再到喜悦与平静,固然有为朋友代致谢忱之意,更重要是要让自己的内心重归安宁。正如开篇所云:不求藏之名山,惟为告慰本心——愿天下良善人皆得尔获此安宁。

汤哲明

2017年2月18日

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司