- +1

从“被打断的罗马”到“被打断的广州”

“被打断的罗马”

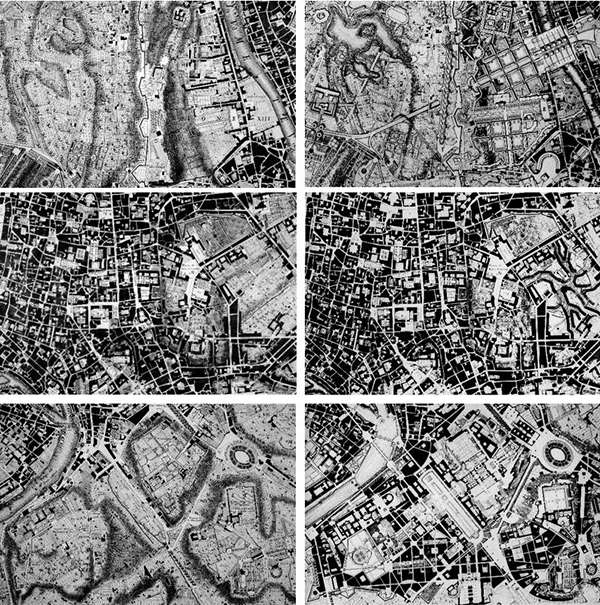

1978年,担任罗马市长的历史学家阿尔甘邀请了包括阿尔多·罗西(Aldo Rossi)、波多盖希(Paolo Portoghesi)、柯林·罗(Colin Rowe)、斯特林(James Stirling)、文丘里(Robert Venturi)、克里尔兄弟(Rob & Leon Krier)、格雷夫斯(Micheal Graves)等在内的12位来自欧美的建筑师参加了“被打断的罗马”(Roma Interrotta)城市设计展览,以诺利绘于 1748年的罗马地图(the Nolli Map)为底图做一次假想的城市设计。阿尔甘提出:“罗马是一座被打断的城市,因为从某个时候开始,它不再是被想象出来的,而是被不恰当地规划出来的……(我们)不要求提出城市设计方案,只是为了想象而做练习”。

历史上的罗马本来是一座“诗意的城市”,山峦、峡谷、河流与河边的平地相互交织,罗马城的边界是模糊的,城市与自然景观融合在一起。罗马从来都是含混的,尽力保持着自然和历史的平衡、乡村和城市的平衡, 是壮丽的史诗与田园牧歌的结合。1861年意大利王国统一,罗马1870年成为首都,从此城市结构变得越来越混乱。

为了使罗马成为一个现代的首都城市,市政府1873年、1883年和1909年先后三次通过总体规划方案,进行一系列的纪念性建筑及基础设施建设。为纪念促成意大利统一的埃曼努尔二世,开辟以其命名的由台伯河往东穿越整个罗马历史城区的大街(Corso Vittorio Emanuele II),沿途推倒了许多重要的历史建筑;在政府的支持下,房地产商进行大规模的住宅建设,城中占地面积较大的私人别墅花园被作为建设地块拍卖,导致具有历史价值的建筑和花园被损毁,城市的建筑遗产和肌理都在这一时期遭受破坏。法西斯时期,情况进一步恶化,政府热衷建造新城,市中心的历史遗迹则被当作旧世界的残留,被破坏、隔离,老城与新城完全割裂。战后,快速的经济增长带来大量的移民,新一轮的房地产建设使城市不断向山和海扩张,城郊和乡村充斥着廉价住宅。

在大部分建筑历史学家眼里,绘于1748年的“新罗马地图”(La nuova topografia di Roma)是最后一份连贯的、有条理的、延续了城市精神的平面图。这份地图是诺利按罗马教皇本笃十四世(Pope Benedict XIV)的指示所绘,系统地记载了罗马的历史遗迹,标出了1320处有意义的场所,如广场、宫殿、教堂、医院等。在这份平面图中,城市被视作一个完整的有机体,私有空间被涂黑,公共空间——包括住宅建筑的入口大厅和内院、公共建筑、街道、广场、花园等——则被留白,表达出一个完整的城市公共空间体系。“被打断的罗马”使用诺利地图作为底图,不但抹去了 230年来各种不恰当的建设,同时也强调了肌理和历史记忆对于城市的意义。以此作为一个“正确的”起点,建筑师们构想一个沿着原来的城市精神发展下去的罗马。

作为一次思想实验,“被打断的罗马”显示了现代城市甚至现代国家理念带给后人的焦虑,是对城市形态及其内在原理的反思,参与者试图找回记忆,探讨罗马城市性的起源,寻找缓解现代性焦虑的途径。

广州曾是西人文献中的“光明之城”,近代以来所历剧烈变化尤多,在不断现代化的进程中,无论城市形态还是社会都遭受到一次又一次结构性的冲击,几乎每三十年便经历一次“打断”。

从十九世纪中叶开始,明初以来格局相对稳定的广州被多次变革不断重塑,第二次鸦片战争期间英法联军炮轰广州城,十三行毁于大火,之后英、法在沙面相继建租界;1888年张之洞奏请启动长堤计划,洋务派开始建设交通与水电等设施;民国之初广州作为革命策源地和中心地,推行一系列革故鼎新的市政建设,拆城墙、筑马路、建骑楼,于1921年在全国率先采用市制,制订都市计划;二战期间被日军占领,战后开始重建;新中国成立后,城市重心逐渐北移,远离珠江;改革开放带来的发展机遇对广州的城市结构产生了前所未有的巨大影响;三十年过去,广州作为城市更新的试验之地又一次面临着“被打断”的境地,正可借罗马作为镜鉴。

被打断的广州

2010年对于广州来说是一个关键的年份。

众所周知,这一年在广州举办了第16届亚洲运动会,伴随着亚运会的筹备而发生的另一件事情同样影响深远。1月6日,时任广东省省长宣布,2010年将是广东的大拆大建之年。广东是国土资源部开展“三旧改造”——“三旧”是指旧城镇、旧厂房和旧村庄——的试点省份,广州作为“首善之区”,显然要做出些表率,而亚运会则成为可借的东风。选择大拆大建的方式彰显了其初衷是为了从建成环境中获取相对成片的可用于再开发的土地,政策性文件的标题直接表明了这一意图。

引人关注的是,“三旧”改造的对象本身有相当多的文化遗产,而且旧城镇和旧村庄本身的建筑密度非常之高,常常达到60-75%,远远超过新的中心城区,容积率也大多在1.5-2.2之间,人口密度也居高不下,再开发完成之后必将是高楼林立的景象,也许这就是为什么政府要倡导大拆大建的原因。“三旧改造”一词其后逐渐被“城市更新”取代。六年过去,广州在城市更新的进程中发生了一幕幕充满戏剧性的故事,与广州未来走向攸关,其得失也将为其他城市提供参考样本。以下为三个相关的故事:

1)千围宴和猎德模式

2016年国庆节,杨箕村庆祝新村建成,1496栋被拆迁房屋的村人重聚,摆下1500桌的千围宴,共庆回迁入伙。七年时间,历经曲折,杨箕终于从城中村变成高层住宅区。按照户均分得186平方米的回迁面积来计算,村民们的财富已经远远超过了那些曾经同情其境遇的人们——包括建筑师、规划师尤其是遗产保护工作者。

千围宴似乎成为了城中村改造成功之后表达喜悦或复杂心情的一种流行方式,这种方式大概源自明代广州府曾出现的借各种祭祀之名行宴饮之实的“合爨”。

2010年的猎德村也曾摆下千围宴(808桌),大宴全村。猎德距广州亚运会开幕式所在海心沙只有一箭之地,在亚运之前已成为改造重点。宋代开基的猎德本是广州中心城区保存最完整的水乡村落之一,1994年被纳入珠江新城发展用地,成为失去耕地的城中村,每位成年村民分得补偿金5万元,从此村民们不再种庄稼,转而改为种房子。2007年5月,猎德被列为城中村整体改造的试点,9月融资地块以46亿元的“地王价”被拍得,随后开始全面清拆。建成后的猎德新村由37栋高层住宅和两所学校组成,容积率高达5.2,水乡的肌理被清除,历史风貌完全消失。猎德涌虽然被保留,但原来由涌、祠、大树共同组成的宗族公共活动空间已经不复存在,取而代之的是沿涌仿古商业街,村口龙母庙旁重建了数座不同姓氏的祠堂,组成新的“祠堂广场”。

当时广州的城中村一共有四种改造模式,公开出让融资实施全面改造的以猎德最为典型,因此也称猎德模式。猎德模式虽然给村民带来了从未奢求过的巨额财富,但事后引发了很多批评。阮仪三先生痛批这种“迁移性保护”,表示失去了赖以生存的环境,重建的历史元素“只是生造的假古董”。将不同姓氏的祠、庙集中到村口重建忽视了祭祀建筑对地点、朝向和相互关系的敏感性,是一种滑稽的做法。如今还能依稀让人联想起猎德过往的,只剩下了端午时节的扒龙舟和千围宴了。

广州有52个城中村被列入全面改造的清单, 更多的村憧憬着在不远的将来,自己所在的村也能以盛筵宣告新生活的到来。猎德模式在经济上是成功的,但在历史文化保护与传统的传承等方面则被视为失败的案例。在后续的城中村改造中,猎德成为一个评价方案是否合理的参照坐标,对猎德模式的不满最终导致了对其他村落历史价值和地方特点的重视,部分改造对象(例如火村)被列为广州市的传统村落,十余位参事则上书建议保护另一座曾经的水乡村落沥滘。

2)恩宁路微改造

在广州亚运期间就已成为舆论焦点的恩宁路街区一直处在焦灼的等待之中,上一次的拆迁尚未结案,下一轮拆迁又可能随时到来。2016年国庆节前夕,某知名房地产企业在恩宁路永庆大街片区所进行的“微改造”引发了强烈的社会关注

恩宁路街区占地约11.37公顷,南、西两面是1932年建成的骑楼街恩宁路,北面多宝路,东邻宝华路,从长寿路地铁站出来的汹涌人流就是经宝华路去往上下九路的。恩宁路在民国时是粤剧名伶的聚居之处,有粤剧八和会馆銮舆堂、金声电影院等遗存。1992年贯穿地块的恩宁涌被盖上混凝土板,形成暗渠。恩宁路地块内现有恩宁路和多宝路两个历史文化街区。

恩宁路地块改造始于2007年,是广州“中调”战略的试点,因靠近传统商业中心,政府计划引入开发商参与旧城改造,将恩宁路从居住为主改成以商业为主。政府先期完成拆迁补偿等工作,但拆迁过程可谓一波三折,纠纷不断。亚运会前,恩宁路改造被视为亚运献礼,但仍旧无法如期完成拆迁。项目引发了媒体、民间组织和专家的介入,街区历史文化价值得到重视。拆迁过程中发生了快闪、打“拆”字戳记等行为艺术,大学生成立恩宁路学术关注组,居民们模仿“江南STYLE”录制了“恩宁STYLE”并在网上传播。恩宁路一片废墟景象,有人称之为拆迁博物馆。物质形态畸零的同时,社区也趋于涣散,倒是街面上的手工打铜铺兴旺了起来。

恩宁路改造的停滞促成了荔枝湾涌揭盖复涌工程的展开,这是一次政府主导的城市公共空间复兴,后被视为景观都市主义在中国的代表性实践。复涌工程向东延伸,昌华涌和恩宁涌相继恢复,恩宁路地块有了新的激活契机。政府放弃成片商业开发的计划,2015年在沿涌地块内建成了展示岭南传统建筑工艺的广州市粤剧艺术博物馆。

2015年开始,街区内的永庆大街片区开展微改造新尝试,微改造并非对土地进行操作而是对建筑进行改造,开发商租用公产房,逐栋改造后建设“创客小镇”。2016年国庆前夕,完成了首期微改造的永庆片区准备正式开放,首先迎来的却是媒体的质疑之声。恩宁路虽然已于2012年被列入历史文化街区,但尚未编制街区保护规划,也就意味着没有具体的法定保护要求,改造中的许多重要判断就握于操作者之手了。

改造后片区的肌理得到基本保持,但绝大多数保留建筑的立面、体量、高度、屋顶和内部结构都被改变,甚至有邻家的窗户被封堵,与其说是“尊重历史”,不如说将历史环境的空间体验作为了商业盈利的吸引点。历史街区的风貌由多种因素决定,包括地形、格局、肌理、建筑的尺度、风格、材料、色彩等等,操作者眼中,永庆片区的风貌主要体现在肌理上,其余因素的都可以进行改变,也就是说这是一次肌理导向的微改造。

相较以集约土地为名而进行的大规模拆建,微改造无疑属于更值得提倡的小规模渐进式更新方式,但仍然存在明显的不足,其中最关键的是微改造的主体仍然是政府或大开发商,历史上形成这些街区的重要前提是建设主体的多样性,其机制是不同主体在遵循同一准则和规划的条件下进行各自的建设,这是历史街区同时具备的形态整体性和建筑多样性的源泉。另一个质疑是,微改造或微更新究竟是无奈之举,还是为了绕过严格而复杂的规则去寻求有限的改善?

3)村民反对成为历史建筑

广州的历史文化保护虽略有滞后,但补课力度不可谓不大,且不乏创新举措。2013年开始广州市文化遗产普查,录得不可移动文化遗产及线索共8121处;12月颁布《广州市历史建筑和历史风貌区管理办法》,先后公布3批共566处历史建筑,发布面向保护责任人的修缮维护利用指引;2014年,《广州历史文化名城保护规划》获得批准;2015年修订《广州市历史文化名城保护条例》;要求全市所有建设项目增加历史文化价值评估(成为与“环评”、“交评”并列的“文评”);媒体的监督作用也得到了较充分的发挥。

与此同时,蓄意破坏建筑遗产的事情却几乎没有停歇过。荔湾区5处被列为文物线索的建筑在公示之前被屋主抢拆后新建;2013年10月,大塘村两栋青砖大屋在被公示为历史建筑线索期间被屋主以不知情为由拆除。

在参事们建言保护的已被列入全面改造清单的沥滘村,发生了意味颇不相同的故事。

2013年9月9日,沥滘经济联合社向海珠区政府递交了由12名村民签名的信件,信中说:“我们对政府从未征询我们的意见便将这些房屋初定为历史建筑,表示坚决反对,严重损害了我们的知情权。我们认为我们的房屋只是一般民居,无保留价值和意义。适逢城中村改造契机,我们要求参加城中村改造以获得补偿,改善生活。”据村民回应:“开发商说了,如果你的房子不给我们开发,成为历史建筑不会得到任何补偿”,“村干部都介绍,历史建筑维修都好麻烦的,一砖一瓦都不能动,维修都要上报,经过审批才能修,还要找专业队伍修,都好鬼麻烦”。

笔者在沥滘村测绘的时候,看管环秀坊6号民居的阿婆不时过来打听房子被测绘了是不是就不会被征收了,家人包括海外的亲戚可都在翘首期盼至少上千万元的补偿呢——在这样一大笔钱面前,保留祖产和保护文化遗产的热情可以被轻松击溃。

位于沥滘村西北孖楼街的肇昌堂,是建于清末的三间两廊民居。为保护祖屋,业主代表峰哥推荐肇昌堂列为历史建筑,这也是广州首批398处历史建筑中唯一由业主自荐的例子。峰哥借此表明自己一直会住下去而不让开发商征拆,同时也希望能获得修复已坍塌的书楼的许可。两年多来他屡次申请无果,不仅书楼无法修复,就连历史建筑本体在台风中遭到损坏也难以得到及时反馈,倒真印证了村干部所说的话。

为何绝大多数产权所有人不愿将自己的房屋列为历史建筑?

大多数人都认为首先会失去拆旧建新或者在城市更新中快速增值的机会(事实上列入名录与是否征收并无关系);其次,建筑遗产的许多权利受限,涉及的程序复杂,权利却不明确,有意向对建筑遗产进行修缮和利用的人或机构无法获得法律上的权限,缺少托管机制。此外,在征收过程中出现的许多纠纷令村民对村集体和政府产生了不信任感,导致社会成本增加。

在政府和专业人士看来,遗产无价;在市场和大多数的业主看来,遗产身份甚至导致房产贬值,无可否认,即使在与日俱增的社会关注中,老城和老村仍渐趋萧瑟。如此的错位难免令人十分尴尬,也提醒保护机制的设计必须考虑具体的现实情形,具有实际使用价值的空间遗产不可背负无限责任。

城市更新与历史文化保护的制度设计发展都很快,历史遗留问题多。城市更新的方式是派“大红包”,而历史文化保护则是发“大红花”,应该在红花和红包之间寻求恰当的平衡,方能实现对历史和传统的有效保护与传承。

断点再续的可能

当下的广州现实与1978年的罗马实验,二者可否同日而语?

被打断的广州和被打断的罗马看似相去甚远,但亦有颇多可比之处。两座城市建城均已超过两千年,都经历过极为辉煌的时期,达至某种理想状态,也都曾经遭受极为惨重的毁灭式打击,历史上的多次盛衰浮沉丰富了城市遗存的时间维度。十九世纪中叶以来两座城市都拥抱了现代理想,重构了城市的发展之路和未来愿景,因此打断了过去的进程与形态。当下的广州该如何看待城市历史,面对着与1978年的罗马大略相似的情形,是再次打断还是尝试接骨疗伤、再续前世?解决现实问题的内在原理和机制如何?

在“被打断的罗马”中,虽然每位建筑师都选择了一个具体的地点,但所解决的并不是具体的问题,而更多指向价值观和学理问题。参与者之一的柯林·罗1978年和FRED KOTTER一起出版了《拼贴城市(Collage City)》一书,书中以历史事实为证,认为城市是不断层叠和拼贴的结果,纯粹的乌托邦只存在于纸上或者想象当中;阿尔多·罗西在《城市建筑学》中视城市为集体记忆的场所,承载着生活于其中的人的生活方式、文化和历史,城市不能被轻易地重塑;莱昂·克里尔认为前工业时代的城市是富有生机的,可以随着时代的发展不断自我调整和更新,而根据经济学模型建立起来的新城市无法与任何危机抗衡。 “被打断的罗马”则试图从历史中寻找出治愈现代城市的疾病,开出了种种药方,例如:

① 城市是一组建筑,建筑是一座城市,二者相互观照、相互成就;

② 重拾纪念性和公共性,以公共空间体系建立起城市的空间秩序和场所精神;

③ 将街道网络和地籍模式作用下形成的城市肌理作为可操作的设计对象;

“被打断的广州”的三则故事蕴含着不同问题,都需要探求断点再续的可能。

“千围宴”代表着受冲击程度最高的城中村更新改造。首先,村落失去耕地,村民不再从事农业生产,孕育了传统形态的乡野和生产方式彻底改变;其次,村落不再只属于村民,村落遗产从乡村记忆“上升”成城市的共同记忆,原有的村落公共空间变成城市公共空间,当空间的公共属性被放大,将会带来新的断裂和不匹配, 村落不可避免地成为城市的一部分。经过三十余年的拆旧建新和加层,大多数村落已不是想象中充满诗意的乡土景象,生活情景也因为外来人口的涌入而与前大为不同。历史上的乡村与土地有着相对稳固的联系,当人地关系发生骤变,村落寻求连续性的最好可能难道只是留下蛛丝马迹的藕断丝连?

恩宁路微改造发生在历史街区内,更新的主体和方式几经改变,意向也相应调整,从引入开发商兴建多层住宅,到建设商业建筑,再到由政府建造公共文化设施,再到开发商通过微改造建设创客空间,从土地批租的形式转向了局部建筑改造的渐变途径,但与真正的新陈代谢式的有机更新相比,行为主体未能真正地微型化和多样化,政府采用的仍是内向式的决策机制,因此难以摆脱“领导工程”的印象。位于荔湾湖畔的泮塘五约也被列为社区微改造的试点,同样由政府主导。在操作过程中,微改造选择延续肌理,但未能真正凸显历史街区的应有之义,相对缺少对公共空间体系梳理和社区重塑的关切,近代以来,“无主之地”总是更容易被占用,许多公地尤其是开敞空间如林地、水塘的消失与此不无关系,对风貌的过分关注在很多时候反而导致对意味的损害。

至于建筑遗产的价值与价格问题,遗产并不是用来展示空间和建造的足尺模型,而是关乎决策机制是否建筑遗产的经济价值视而不见?如何才能达成多重价值的同时实现?

历史上的城市更新有着非常不同的目的,方式也十分多样,其典型者如文艺复兴时期意大利城市中导致“立面”变得重要的兼并,豪斯曼以政治原因为契机对巴黎进行的巴洛克化改造;东京自明治维新以来通过《继承税法》和《不动产法》而不断进行的土地细密化,香港从1956年开始放松对建筑高度的管制而导致的多轮加高等。在空间和时间上更接近和更可借鉴的,是将更新作为城市发展动力的香港,2001年成立市区重建局,推行四大市区重建策略 (4Rs),即旧区重建(Redevelopment) 、楼宇复修(Rehabilitation) 、文物保育(Reservation) 及旧区活化(Revitalization),明确区分了不同的更新路径。

回看广州,即使在城市更新的初级阶段,也应同时考虑土地和建筑两种对象系统。在存量发展时代来临之际,首先应拷问城市更新究竟是大幅提高开发强度为主,还是以改善空间品质为要?如果存量只是获得增量的来源,其实质是开发地点转移。

历史街区面临着物质形态的老化、功能上不敷使用,聊以自慰的文化资本并不容易得到真正发挥——是资本就是要进行计算。在舆论或民意的压力之下,当前的历史街区保护具有了一定的民粹倾向,简单的道德评判成为一种绑架,但静止保护不是处理历史街区的唯一办法,已经被冻结的是被封存的记忆而不应是仍可继续使用的建筑,传统和价值需要被传递和发展,以有价之活化,传递无限之价值。在行政决策中,“集体记忆”、“历史叙述”和“公共利益”经常遭到滥用,在这种情形之下,真实的历史环境真的成了任人打扮的小姑娘。

建筑学的又一次自我审问

为商品买卖而设计的建筑在很多方面促进了建筑学的发展,但同时带来无法驾驭的情形,尤其当建筑进一步成为金融产品的时候,建筑师几乎没有用武之地,建筑学产生了前所未有的乏力感。建筑学陷入了一种前所未有的尴尬境地:既无法解决问题,也难以创造价值。除了附和权力、资本、民粹的犬儒主义和自外于社会进程的孤芳自赏,建筑学还有其他可能吗?

“被打断的罗马”的多位参与者以极大的热情投入了推动社会进步的城市与建筑实践,但同情心不能解决所有问题,有些尝试遭遇了残酷的失败,波多盖希为那不勒斯设计的地标性的高层社会住宅群凋敝成犯罪的温床,除保留一栋作为见证之外都被尽数炸掉。英雄主义与美如画的浪漫主义,改善的是想象而不是现实的困境。

经过数代国人的努力,历史保护意识已经深入建筑学的内核,与此同时,历史环境虽年老色未衰,但已积劳成疾,我们可能行将失去修复受损历史环境的能力,因为价值判断的摇摆、态度的暧昧、知识的缺乏和传统技艺的丢失。有非常多的具体问题不能用口号来解决,在节奏变慢的渐变时段,只有经过对社会结构、形态、建造技艺、生活节奏与发展机制等进行细致的梳理和循序渐进的改善,方能言及空间的激活与传统的复兴,建筑师而必须同时成为商人甚至经济学家。

在城市更新进程中工作,任何单一的建筑学领域都不能胜任,我们该顺应变化还是干预甚或抵抗?凭借信念、统计还是对未来的洞见? 在城市更新时代到来之时,“创世纪建筑学”已然不足以应对现实,我们需要构造“更新纪建筑学”,这不仅关乎如何实现遗产、传统和历史的连续性和价值,同时也直接关系到建筑学的价值。

(本文转载自《建筑学报》2016年第12期,微信公众号“建筑遗产学刊”。经删减编辑,由作者授权转载。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司