- +1

送别章汝奭先生:清风傲骨,从未合时宜

今天是上海这座城市送别九旬文化老人章汝奭的日子。9月13日上午9点多,章汝奭先生告别仪式在上海龙华殡仪馆二楼归源厅举行。

章汝奭先生以其学养与蝇头小楷在海内外享有盛名,鲜为人知的是,他也是中国广告业界功勋卓著的前辈。老人于9月7日凌晨因病在上海辞世,享年91岁。他生前曾自书挽联“任老子婆娑风月,看儿曹整顿乾坤”,横披为“无愧我心”,一种文人的境界与耿介之气可见。

章汝奭先生也是“澎湃新闻·艺术评论”的学术顾问,生前为《东方早报》撰写了大量生动风趣而具学术深度的文章,“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)特刊发追忆长文,为先生送行。

那天将要到章汝奭先生家时,沪西古北路一个老式的小区,一楼那个简朴院子,丛丛青竹伸出墙外,婆娑一片,幽光摇曳——这可算是章先生斋号“得几许清气之庐”的意境之一。印象里,章先生当然还是在里面的,见我们来,按门铃,必定佝偻着身子,满是欢喜,开门,然后,坚持到里间沏茶,不让我们动手,待我们在客厅坐定,分茶毕,才从容坐在书桌前的椅子上,开聊,从最近的动态,到社会热点,艺术话题,他都是清楚的,看不惯的太多,他的口头禅是:“没法说!”“对不起,实在不敢恭维!”

他最喜爱的还是东坡那句“一肚子不合时宜”,即便过了九十岁,愤世嫉俗,依然故我。

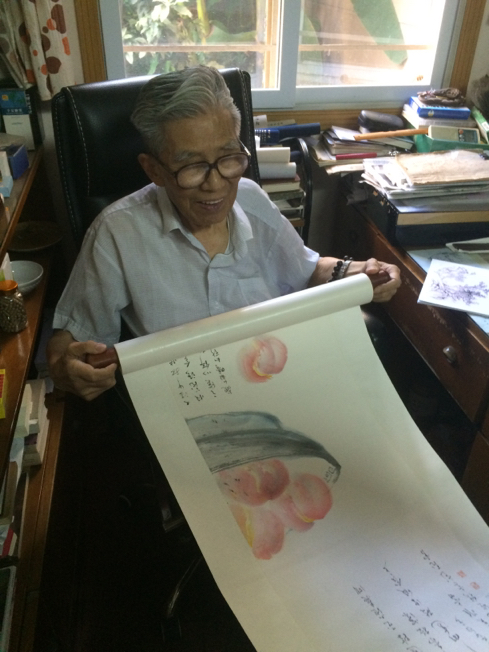

每次当然要拜读他的诗书新作,新抄的一通小楷《金刚经》,点画敦厚而灵动,一片通透,新做的诗作必定是要念一遍的,多是行草,几乎是“老夫聊发少年狂”了,激昂奔放,全不似九旬之人所书,每回话题当然都是要扯到书法上,然后,是他的身世,他的交游,每说每新,尤其是说到与章师母的旧事,有时简直就是纯美然而又悲欣交集的传奇爱情大片一般。

小狗在脚下绕来绕去,阳光在他的书桌上慢慢游移,映着秀逸的书法,那样的时光如定格一般。

每次去,章先生都是兴致高的,以至于不知不觉就几个小时过去了——我们当然想一直听下去,他当然也想一直说下去,然而忽然记起得吃药了,我们这才想起,得告辞了。

这样的对话被我称作“得几许清气”,事实上也是如此,每次与章先生的晤谈,都极有受益,或者说是一面镜子,中国本来的文化人应该是怎样的,中国的知识分子应该是怎样的,这就是一个活的标本——可以省身,可以警己,甚至感觉更近乎道了。

想来还是幸运的,中国文化经历了那么多的曲折与灾难,在沪西这一朴素之宅,仍可问道问学问书,直接体会中国文化与文脉的鲜活与流转。

然而,这样的场景从丁酉年七月十七(2017年9月7日)起,就永远不再了。

那天上午得到章先生辞世的消息,几乎不敢相信——然后不久就下起了雨,第一时间致电白谦慎和石建邦,两人也极感意外,毕竟之前去医院看望章先生时,先生气色一次比一次好。下午与建邦天扬二兄(邵琦、陆灏有事未偕行)一起到章先生家,门开了,章先生的女儿都在,却再也看不到满面欢欣开门的章先生了——书桌前的椅子空空荡荡,阳光游走在窗外,书桌玻璃下压着章先生的手书《悼亡妻文渊》,写在仿知堂老人的用笺上——这首诗是章先生在师母辞世后深陷悲怆中所作,犹记得章先生曾给我们念过,当时边念就边用手帕擦起了老泪。

章先生的女儿说了章先生临行的境况,说:“今天是农历七月十七,我母亲也是四年前的农历七月十七去世的,两人是同一天辞世,而且也是在他们属相的时辰离开,我父亲属兔,是卯时离开的。”

一时有些意外,竟有这么巧的事?!

章先生的女儿又拿出章先生生前的自书挽联,笔墨厚重而灵动,果然狂狷本色,“任老子婆娑风月,看儿曹整顿乾坤”,横披为“无愧我心”,题为“汝奭自挽”,一种文人的境界与耿介之气可见。

走出书斋,后院一片竹影清风。

——章先生确实走了。

里间已经设置了灵堂,我们把满是淡白菊花的花篮放上,挨个给章先生的灵位磕头——磕完头看着那个“奠”字,似乎越来越大,想起再也不能当面聆听先生的教诲,眼睛不由一湿。

(一)

想起来,最早知道章先生之名大概还是在哪本杂志看过他的书法与介绍,似乎是含隶意的小字,气韵高古,不过当时却未想过要刻意认识。

真正与章先生见面是《东方早报·艺术评论》创刊后,想着得抓紧做一些八十岁以上的文化老人访谈,石建邦便推荐了章先生,热爱书法的孙鉴也极力支持,那一年,先生八十五岁,然而一聊之后,却实在是后悔拜见先生太晚了。

章先生的家在古北路一个老式的小区中,一楼,前后各有一小小院子,前院花木扶疏,后院墙角几丛秀竹,伸出院去,家中不过一室一厅,陈设简朴,布置的字画除了他自己的小楷书法外,尽皆名家之作。与章先生的对话几乎整整进行了一个下午,那实在是一次很有意思的对话,与想象中完全不同,先生风雅而诙谐,谈起少小时优渥的成长经历与成年后遭遇的种种灾难,几如传奇一般,让人想起晚明的张岱,所谓少时“极爱繁华, 好精舍,好古董……年至五十,国破家亡,避迹山居。”章先生祖父章梅庭与章太炎是堂兄弟,为清末苏州四大名医之一,父亲章佩乙辛亥革命后曾出任财政次长,极爱书画收藏,耳濡目染,他五六岁就执笔临摹书法,书房中悬挂的多为宋元名迹,十岁的生日礼物是元代赵孟頫《〈玉台新咏〉序手卷》,其后家道变故,经历抗战、文革,颠沛流离,艰难困苦,坎坷蹭蹬逾五十年,以至于在南京梅山做炊事员有十年之久,然而也就是在南京,以临池自遣,因为没有书桌,只能在凳子上习书,居然成就了他的小楷。

印象深的是他谈到八十年代退出书法家协会的理由——“俗不可耐,羞与此辈为伍!”

至今想来,先生讲这句话时的那种神情与决绝仍历历在目,一种与生俱来的性情与耿介绝俗之气清晰可见。

那天聊得似乎极多,总感觉声气相通处太多,这大概与自己从小就乱七八糟地看各种古书与极爱书画也有关系。记得访谈感觉已经完成了,忽然又扯出什么话题,于是又接着聊,对于书画,先生提出“真赏为要”,尤其认为“过去就没有‘书法家’三个字,我对书法的痴迷是因为对中国文化的痴迷,一个人,首先必然是道德、文章,然后‘行有余力再治文’,如此,其身后的墨迹才可以为世所宝。”这些平实的话语,对比书法组织的定位与书法界刻意追求书法的视觉化与狂放,其实是正本清源之药,且随着时间的推移,更见出其高远之处。

先生还着重谈起书法的节奏,现在重新看那些对话,感觉节奏其实与情绪是密不可分的,中国书画尤其是写意一脉,与情绪或曰生命的状态是关系极大的,是以有一种节奏之感。

其后到章先生处请教就相对就多些了,有一次试着约请章先生为《东方早报·艺术评论》撰稿,章先生居然很爽快地答应了,很快就寄来一篇《书画鉴赏刍议》,从儿时所见书画名迹说到当下,事例信手拈来,文末推荐清代陆时化《书画说铃》的一段话,读来实在极有教益。

章先生对《东方早报》的两份文化周刊《上海书评》、《艺术评论》看得都很细,有时读到一篇心有所会的文章,总会在第一时间电话我,包括我写的一些陋文,自己感觉相对不错的,他必会在第一时间打来电话,或鼓励,或谈些体会,或说些不同意见。

记得我写过一篇苏州博物馆文徵明作品的观展随笔,章先生第一时间即打来电话,鼓励说此文写得用心,对文徵明书画的长处与问题评价比较到位,不过他对我批评文徵明拟倪山水并不认可,鄙文中说“相比较云林山水,文徵明临画沿用了倪瓒著名的‘折带皴’,干皴居多,笔形极肖,然而观之却与云林画作的观感截然不同,云林画作用笔简淡,构图亦往简中去,几无一点尘俗气,且多天际想,而此画却将云林简淡的笔墨衍为长卷,且充满机巧结构,不得不恨其景碎。”章先生认为文徵明这样拟倪其实是有着自己的特点的,他说:“在明代能拟成这样已经很不容易了”。

我写过一篇关于白蕉与沈尹默的文章,章先生后来也打来电话说很多观点都认同,说拜访过沈,总感觉气格小,而白蕉才气大一些,不过有时又失之甜了。他说文徴明小字失之于尖薄,说学赵松雪过多则易流于习气,我感觉都是不无道理。不过,章先生对康南海与林散之的书法意见也很大,一些观点自己到现在似乎还没有完全认同。

《东方早报·艺术评论》2012年刊发的一组汤哲明兄关于张大千评论的文章曾引起较大反响与争鸣,台湾的何怀硕先生也曾参与讨论,章先生读毕文章,专门打一个长长的电话给出差中的我,说他也有些看法,其后我请编辑上门进行录音,并整理成文,章先生大致的意思是“张大千的山水、花卉、翎毛,没有一样不行,没有一样不精——在技法上他都是登峰造极的,他的作品给人的一个感觉首先就是漂亮——是外在的漂亮。所以他的画往往是看了以后觉得很好,但是不耐看,没有余味。就像写诗,唐诗是要涵咏再三才是好的,但是这方面张大千不多——而这与修养有关系的。因为中国画有其特殊的审美体系,历经宋元,文人画大兴,不能忽略整个中国这一千多年来的审美观念发生的变化。”应当说,章先生是从文人的角度看待画史与画家,而非从职业画家的角度看待画家,不过他的所论确实是切中了一些画家的问题。

尤其是提出“不能忽略整个中国这一千多年来的审美观念发生的变化”后提出“就书画而言,技巧当然是很重要的,但实际上,就个人方面来说,技巧是要帮助画者完成情感的抒发,就是抒愤懑,抒自在。”其评价的座标正在以文人画为主的审美体系。

——这句话即便对当下的中国画教育而言,也是振聋发聩的。

中国画之所以发展到文人画一脉并盛极一时绝不是偶然的,文人画是中国人心性中自由与自在的一种呈现,要求不为物所拘,注重内在的情感与抒发,所谓“如其人,如其学”,几乎是生命精神的凝结。如果站在中国文化本体的立场来看,这几十年来的中国画教育是并不成功的,也是有太多反思之处的。而此语也只可为知者道,不可与不知者言了。

记得有一年我到陕西汉中石门访碑回来,写了一篇万字长文《新石门访碑:一痛再痛,孰令致之》,提到“近两千年来一直是蜀道焦点的褒斜道石门不见天日已40年了,而文革时对石门水库的选址决策若北移不过数里,其实即可保全石门文化宝库。”章先生那次也是一大早即打来电话,慨叹不已,他说一早拿到报纸就一口气读完了文章,很畅快,很痛心,真是不吐不快,他之前一直不知道这些细节,于是又数番感叹“真没法说”,这是他痛恨且鄙视的口头禅之一。

很多的问题都与文化座标与失去的的文化信仰直接相关。

多年前苏富比拍卖的《功甫帖》真赝争论事件初起时,针对争议,自己写了一篇长文,从苏轼的书风梳理当时第一眼看此帖图片所得的赝品印象,其后上海博物馆学者撰长文进行学术分析论证何以是赝品,我就此向章先生求教时,章先生看了我拿来的图片说,书风不自然,从书者的书风看作品确实是鉴定书法的重要依据之一,书法作品的出处与碑帖的对比以及看原作当然有必要,然而当一幅书法属于较差的赝品时,对比未必就是完全必要的。

章先生其后还写了一篇关于书画鉴定的文章,批评书画收藏拍卖中的“用耳不用眼”,慨叹当下拍卖界真是“没法说”。

其实这个世界让章先生慨叹“没法说”的事件实在太多了,有一次啜茗闲聊,他说有一次社科联邀请他参加一个座谈会,不少人说起废除文言文、实行简体字等的成就,轮到他发言,就说:“我和在座的诸公意见相左,小时候念《三字经》中有这么两句,‘夏传子,家天下’。当时新文化运动的旗帜是反帝反封建,但试问一下,我们继承了什么?现在又如何呢?你们在座的各位想想吧,我走了。”说完即拂袖而去。

说起当下的教育,他更是痛心疾首,一直念叨“没法说”,他说几十年来其实是让不懂教育的人来做这件事,“无论谁,好像一旦当了领导,就变成了内行,无论在什么地方都要发号施令。不知什么时候开始有这样的风气?”

每次与他见面,聊起当下社会的种种,他都有一种痛彻心骨的悲愤,我的理解是,章先生对于中国文化太热爱了,对于这片土地太热爱了,他一直是率真的,甚至是孩子气的率真。他的眼里几乎揉不得一点沙子,但对这个转型中的社会有什么办法呢?于是也只有“一肚皮不合时宜”,大多也只能隐于“得几许清气之庐”,不住地慨叹“没法说”了。

(二)

而对于晚辈,他却一直是鼓励有加的。

我们之间谁有新作的书画或文章,拿给章先生,他总是认真地看,以诚恳的语气提出自己的看法,偶或则题跋给予直接的鼓励。

石建邦兄有一年发愿以毛笔手抄唐诗三百首,装订成册,先生看到即撰写了神采飞扬的序言。陆灏有一次从北京的中国书店淘来清代康熙版王渔洋《带经堂全集》的对开散叶,因为有一页空白,忽发奇想,遂请章先生于其上书王渔洋《秋柳四首》——那蝇头小行书真是精彩纷呈,让人目不暇接与眼红无比,这样的创意与作业大概也只有陆灏这样的超一流“泡老高手”才想得出。陆灏还曾请古芬堂复刻一批知堂用笺送章先生,先生把几年来的书画题跋文字汇总后,被我们合起来影印成一本小书《晚晴阁题跋》,则又是后话了。

有一段时间我忙里偷闲临了一组宋元山水册页,从米友仁、赵松雪到王蒙,不知天高地厚地拿给章先生看,章先生尤其喜欢其中的米家山水与拟赵松雪的《江深草阁》,称古意浓,笔墨清润,后来和我提出想收藏那幅米家山水,这也是章先生第一次向自己索画,心里当然是开心的,当即就赠与先生,后来自己感觉那幅画还是有不少缺憾的,想章先生索画的目的主要还是鼓励自己罢。后来试着问章先生是否可以题跋一下另一幅《江深草阁图》,章先生当即爽气地答应了,事后友人笑言:“章先生之前是为王一平收藏的宋元明清画作题跋的,后来都入藏上海博物馆了。”

章先生以他灵动的蝇头小楷在《江深草阁》题有:“此村言兄忙里偷闲之作,观其山峦树石钩勒皴法,固知欲在纸上立定规模,有非一日之功也,苟能饱览历代名迹,取精用宏,复能遍游名山大川,亲师造化,锲而不舍,朝夕染翰,则必能一日千里。”这样的鼓励与教诲自己一直铭记在心,对于后来的学画之路也平添了极大的动力。

那年我应邀到日本东京中国文化中心参加书画联展,回来后带着展览画册向章先生汇报,他对其中一幅描绘手机微信朋友圈的写意水墨画很感兴趣,那幅画用笔较简,不过绘一桌,一手机,一台灯,再加一段跋而已,章先生说用笔恣意,见出性情,题跋也很好,问是否可以再画一幅给他。当时还有些奇怪章先生何以对反映当下生活的画作感兴趣,后来自己重绘时,在原作的构图上又添上一只茶杯,并题有“《何必夜深仍刷朋友圈》,此作原为自戒当下生活,奭翁见之心喜,故重绘并奉茶一杯,恭请奭翁教正。”

先生去年底看到我多年前的一幅拟宋人水月观音图,谬赞气息近于宋人,嘱我再绘两幅,他准备在两幅画上各写一通《心经》,一幅我留着,一幅他收藏。可惜是那一段时间正是报纸转型时期,每天都是一阵忙碌,完全静不下心来,当然也就没能完成。

书画之外,章先生与我们谈诗词也较多,他说诗词之道和书法相似,古人立身行道,先有道德,然后文章,行有余力可以治文,然为文若不经世必涉浮华,尤以诗词为甚,对此要深戒之,又以《西塞山怀古》等为例说作诗要能收能放,这与书法之道也相通。

说来惭愧,我还是在上学时闲得没事瞎诌过所谓的七绝七律等,工作后尽管胡乱写过新诗,也写过小说散文,却再未碰过旧体诗,不过平时倒一直喜欢读诗,章先生有一次聊完天郑重地和我说:“你的古文功底好,又有感觉,可以试着写写旧体诗,包括作书题画时也可以用一用。”

他还慨叹现在的书法家专门写古人诗词,今天写“白日依山尽”,明天写“故人西辞黄鹤楼”,写到老,就是没有一句自己的话,还敢自称书法家,“这实在是没法说了。”

受这“没法说”三字的刺激,自己遂有意识地偶或学着试作旧体诗,并终于也有了一些小心得——比如对情对景有一些感触时,若得三五字,或一句半句,由此生发,有时或可得一二句子,说给先生听,先生大然之,说:“古人作诗往往先得句,后命题,当然亦有多命题者,然过于黏著则如死蚕,过不著题,则如野马。写诗自然要托物寄兴,既要有情,更有敏锐的触觉,生活的积累,更与修养直接相关,所以还是要多写的。”

记得第一首斗胆呈给章先生看的访嘉定老街顾维钧祖居的诗句,其中用了顾维钧先生在法国拒签巴黎和约的典故:“深街老屋带烟霞,半架壶藤扫落花。风骨少川谁再怒,巴黎掷笔傍妻家。”先生鼓励之余,对平仄提了一些意见,又聊了不少古人诗中的用典。

2014年上海外滩曾发生踩踏事故,心中一直耿耿,石家庄主邀请到崇明散心,看江边芦花,同行的诸文进兄忽起诗兴,遂依韵和了一首七律,回来后请章先生指教,章先生居然大赞之,称散淡中有悲悯意,又说诗前短文尤好:“小寒后与季、陶、诸诸公,过跨江大桥,沿崇明江堤行,访瀛东及八滧,石家庄主杀羊具酒,备极殷勤,酒酣涂纸,复听季公说人生与上博往事,聊江湖旧梦,颇快意。然一念及外滩踩踏事件,竟已七日,遇难者父母一夕鬓斑,不能不为之痛也。遂依韵和文进兄:瑟瑟芦花半水间,瀛东三访石家湾。渔罾看罢浑无事,孤鹭飞斜意自闲。一曲醪醇归去赋,八滧羊美醉思还。年来懒作山湖梦,却痛江滩令鬓斑。”

其后偶得歪句,有时来不及拜访,即电话念给先生听,先生每次不吝教诲之余,又会结合所作诗谈感受,受益极多。记得黄裳先生辞世,自己作了一首七律追思,章先生尤赏那句“榆下银鱼文字趣,妆台灯影性情真”,他认为把黄裳的著作名嵌入其中颇自然。

先生晚年尤爱杜诗,称之为儒者风骨,诗家正旨,宋人则喜欢东坡、放翁,对于谈诗的文章,他尤其称道白居易《与元九书》提出的“感人心者,莫先乎情,莫始乎言,莫切乎声,莫深乎义。诗者,根情,苗言,华声,实义。”

先生自己每有得意的新诗,也会打电话来。有一两次大概兴起,电话也不打,竟直接书一手札,诗径附于后,快递过来,这真真意外之喜了:那手札上的字体相比较他的大字书法,因为随性而作,更有一种性情与天然之美,极是潇洒风神!

《东方早报·艺术评论》创刊一百期时,电话先生请他写一句话作为纪念,孰料先生为此专门作了一首诗,以狂草书之赠于报社,让人感动不已:“半世交亲管城子,难得‘东评’一语真,即从单百迎双百,何患他年少解人。”

后一句“何患他年少解人”既狂狷而又自信,对我们实在是极大的鼓舞。

先生对于自己的学生,虽然极爱,但其实也是极严格的。

白谦慎是章先生真正的入室弟子,其书法史著作《傅山的世界》影响很大,白谦慎1986年刚到美国时,章先生写了一些长长的信给他,看过其中一封,整整三页纸,从学英语到家事国事,絮絮叨叨,牵挂极多,书风颇多《书谱》意味,如清风拂面,古妍而灵动。

白谦慎后在美国波士顿大学执教,难得回上海,我陪他去过几次章先生处,见他们师生重逢,东拉西扯,忆些旧事,真是乐事,不过白谦慎对我说在章先生处是不能提起他的另一本书《与古为徒和娟娟发屋》的,否则先生一定会不开心的。

没想到这态度其后不久就被我领教了,我与白谦慎针对全国书法展过于厅堂化与视觉化做了一个对话,其中提到书法还是要适当提倡无功利的自遣与自娱心态,章先生读后对我没说什么,不过有一次我和白谦慎一起访他时,他忽然很严肃地提起来,说不可过分提书法的自娱,作书者必先有道德文章,必须要有规矩。我本来想解释“自娱”说主要针对的当下书界过于功利化的态度,白谦慎对我使了一个眼色,于是便都唯唯,听章先生继续批评了。

章先生对一些野恶俗的书风以及书法界追求视觉效果一直深恶痛绝,对于经常挥着扫帚进行“书法创作”的一些“书法家”则直斥之为魔道。

先生晚年几乎一直隐居于“得几许清气之庐”,除了看病,极少外出,我印象里除了他的个展,另一次就是参观上海博物馆吴湖帆书画鉴藏展——那也是他十多年间第一次踏入上海博物馆,他坐在轮椅上,我们轮流推着,听他回忆及儿时与古书画相伴的往事,月旦人物,臧否书画,实在是快事。

先生晚年多次说过不愿交结新人,就这么些人,没事品茗闲话,挺好!但当我们先后把热爱“泡老”的好友王犁与易大经兄带到“得几许清气之庐”,先生倒也没有拒绝,相反倒很是开心——他大概也看出这些好友的声气相通处。

(三)

对章先生晚年影响最大的一件事其实就是师母四年前的辞世。

章师母在世时,我们去时,她的话并不多,满头纯白的银发,气质娴雅,总是微笑着,偶或章先生聊得兴起,狂狷本性露出,开始大骂一些看不惯的人与事时,章师母就出来说:“少说一些吧!”于是章先生就笑着自嘲说:“看看,所以说这真没法说啊!”

章师母名陈文渊,可算是民国时期的名门闺秀,北京家中有三进的四合院与豪车,章先生儿时因为与她哥哥是同学,经常到她家去玩,与陈家一家都熟悉,章先生曾回忆说:“认识我爱人时,我九岁,她五岁,已经很懂事了,是全家人的掌上明珠。可是我们还不愿意带她玩呢!”

章师母去世后,章先生有一天曾花了整整一个下午与我们聊他与章师母之间从青梅竹马到偶然相遇,经历战乱,他从北京回上海看望病中的母亲,而没想到在霞飞路竟偶遇了未来的岳母,然后又被请了吃下午茶。不过一个月,章师母的父亲因伤寒意外病故,家道中落,而章先生也回到北京,彼此几成断线的风筝,失去了联系。

其后几年,二十岁出头已到海关工作的章先生到书场听评弹竟又偶遇陈家的老阿姆而被认出,才又重新联系上了。

在章先生的口中,那样纯美情愫的萌发生长,背景则是抗战,家国变乱,流离失所,街头的多次偶遇,然后又天各一方,再又重逢,然后终于是1949年以后结婚,然后又是大病,文革下放,历尽磨难,终回上海……一段段往事在他口中,似乎波澜不惊,平平常常,然而在我们听来却是惊心动魄,感动不已,任是什么《魂断蓝桥》、《滚滚红尘》等爱情片似乎也与之无法相比,那天与天扬、邵琦也说起,这样的往事如果有好的导演拍成电影,必定会是一部感人的大片。

章先生多次和我们说章师母是他的平生知己,无论是诗还是书法,第一个读者往往是师母,指出的问题往往切中肯綮。而且看似柔弱,但每临大事,几如丈夫敢于决断担当,从章先生年轻时的患开放性肺结核吐血不止,到晚年的心脏瓣膜大手术,都是章师母处变不惊,当机立断,从而使得章先生转危为安。

四年前的夏日,章师母病重,自己当时的日记中记有“章先生电话来,聊及《东方早报·艺术评论》第86期刊发的《质疑草书〈廉颇蔺相如传〉》,认为是近来很少看到的质疑书法名作的详实好文章。又聊及师母住院,让他极其难受……”

2013年8月23日(农历七月十七),章师母辞世,两天后追悼会,送花圈时见章先生,先生脸色暗黑,精神大退,当时握着他的手,先生并不说话,惟抹泪不已,劝慰久之。

章先生当时手书挽联以“三生石”相喻,感人至深:“六十五年相随深念卿仁孝淑敏,三生石上永刻咸羡我福德极天”。

其后几乎整整半年,章先生心绪都处于一种茫然若失的状态,让人想起东坡的那句“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”的名句,那一段时间,我们也去得格外勤一些,没事陪老人说说话,略解心绪,有时往往想不要提到师母,但章先生有时自己仍把话题转到师母身上,给我们讲不少两人之间的旧事,情到深处,止不住涕泪横流,让我们不知所措。

记得章先生当时写过不少悼妻诗,似乎一直深陷其中无法自拨:

其中有“君我决别今百日,此间无日不思君,案头手迹西湖咏,犹忆湖边憩柳群……”

又有他边落泪边念给我们听的悼亡诗:“昔年戏言身后事,眼前情景竟如之,长望平居三五载,倏然忽到永别时,耳边告诫音犹在,心底悽惶我自知,从此无复家滋味,九泉相待莫嫌迟。癸巳小春月之十一日,凌晨不寐,忆及种种旧事,悲怆不能自已,挥涕作此。”

——如此悲怆,我们倒是很担心章先生的身体了。

但半年左右的时间,终于出现了转机,石建邦不知从哪里搞来一些老纸,给章先生试用,章先生觉得甚好,就发愿书写八万字的《妙法莲华经》作为纪念,在写了一两纸后,有一天翻检抽屉,竟有一个纸条意外出现在眼前,上面清清楚楚写着几行三行字:“1、耐心写,2、写几张是几张,3、前后照应到”,后面三个大大的感叹号,但并无落款。

章先生后来告诉我们说,当时简直就是天大的惊喜——因为这字迹千真万确分明是夫人所书。他认为字条是章师母是刚刚为他书写的,而且所有的语言都是在针对他发愿书写《妙法莲华经》,换言之,他感觉章师母从未离他而去。

那些天他给我们讲这些时容光焕发,整个精神气与以往完全不同,这也让我们十分惊喜,这样的结果当然是无上好事!于是大家咸赞直是奇迹,章先生愈加欢喜,花费数月写成《妙法莲华经》后,专门裱成一套册页,并将这张章师母的字条裱在其中,题上“此内子陈文渊手迹,汝奭记”,又在下面写了长跋,记录缘起。

此后的章先生精神一直处于较好的状态。

记得2014年筹备上海图书馆八十八岁米寿展时,章先生还专门借所在小区居委会的会议室书写丈二巨幅的书法,邀请我们前去观摩,当时书写的是他喜欢的东坡的《密州出猎》,气势豪放。上海图书馆展览举办时,贤达云集,章先生又在图书馆进行了一次讲座《读书临池心解》,那次讲座,过道里也挤满了人,可谓一时盛况。

2015年冬写成的《子夜诗思》,同样是追念感怀章师母而联得长句,情感之深挚一如既往,但读之与之前的巨大伤悲已完全不同了:

“总角嬉游若梦飞,深情早铸启天闱。

三生石上镌名姓,一世休咎仰定挥。

几度沉疴延断续,残年孤鹤尚低徊。

浚毫聊示儿孙辈,或报平生未展眉。

乙未冬月之望子夜梦觉,追念内子文渊,联得长句,是亦痴人行径耶。长洲章汝奭年八十有九”

现在想来,章先生对师母的深情可见出他对人生的深情,几如魏晋中人,所谓“情之所钟,正在我辈”,这也正是他喜欢陶渊明、东坡先生的原因。

每年春节后都要去给章先生拜年,但今年春节后想去拜年,却听闻先生因因心肺衰竭住院了,那天一个人带着一束花跑到医院,先生正在睡觉,嘴上似乎还装着协助呼吸的仪器,护工在旁边,打了招呼,便站在床边静静看了一会先生,有些难受——先生变得太瘦了。后来先生醒来,看到我,微笑着嘴动了动,我叫他不要讲话,握了握手,手有些凉,我说,“就是来看看您一下,安心静养。”

第二次看先生是五月,白谦慎到上海,约好了梅俏敏、李天扬、石建邦与我一起去,章先生的孙女丹丹与孙女婿都在,那天先生与住院之初已完全不同,气色极好,看白谦慎的论文,又看我们品鉴丹丹收藏的古画,一片欢声笑语,那次我还提起先生说起的《拟宋人水月观音图》的事,先生好象说,不急不急,等天凉下来,心静一些再说,我当时还以为先生也许不久就会出院,继续每天凌晨即起、读书抄经并与我们偶或闲话的生活。

然而天凉下来时,先生竟然走了。

——章先生的女儿说,先生走时一直握着她的手,十分安祥从容。

这是一定的——他生前留下的自挽联横披为“无愧我心”,我想,他确实是做到了。

先生的追悼会于2017年9月13日(丁酉年七月二十三)在上海举行,先生就此逍遥西行,“婆娑风月”,谨撰一联送别先生,其中有他最爱的陶潜与东坡的句子:

几许清风,此中有真意,

一生傲骨,从未合时宜。

9月11日晚动笔,9月13日(丁酉年七月二十三)晨起匆匆写毕

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司