- +1

肖一之︱十九世纪伦敦城的死亡地图

霍乱恐慌

霍乱绝对是十九世纪令人谈之色变的流行病之一。英国的第一次霍乱大爆发是在1831年,因为发病快,死亡率高,当时的英国人畏惧地把霍乱称为“霍乱王”(King Cholera)。

霍乱自然也是十九世纪文学作品中的常客,侥幸逃过霍乱的大诗人柯勒律治就在1832年写了一首短诗,题为《治霍乱于未然》(Cholera Cured Beforehand),这首诗有个长长的副标题,特意说明诗里的防病秘方是免费提供给“居住在圣•吉尔斯、藏红花山和贝斯纳尔绿地”的“有用阶级”使用。柯勒律治的秘方里既包括赶紧去看医生,“不要吃李子也不要吃李子蛋糕”,以及不要喝酒这样在十九世纪的卫生条件下看似合理的建议,也有让后来人乍一看摸不着头脑的奇思妙想:“小伙子们,戒掉所有的政治团体/赛会,工会和纷争/还有让人头脑发热的梦想和冷沙拉/也不要挤进连母猪都会憋死的猪圈里!/离开科贝特,奥康奈尔和别西卜的麾下/马上用石灰水刷净你的肠道、房间、双手和举止!”

很明显,在柯勒律治看来,令人色变的霍乱流行和十九世纪初英国议会改革带来的政治动荡是密不可分的。倡导激进政治改革的威廉•科贝特和丹尼尔•奥康奈尔统统被诗人打入魔鬼的行列,与生冷蔬菜水果、拥挤的居住条件以及城市的肮脏一起,成了霍乱的源头。就连副标题里特意指出的“有用阶级”也绝非闲笔,圣•吉尔斯、藏红花山和贝斯纳尔绿地都是十九世纪伦敦出名的贫民窟,困居其中的“有用阶级”,也就是社会下层的劳工阶级,不光是屡次霍乱肆虐的对象,也是政治集会的热心参与者,而柯勒律治的诗就在告诫他们,霍乱和政治改革引起的社会失序两者互为表里,想逃脱霍乱的魔爪,就得老老实实地脱离激进政治的队伍。

柯勒律治的防霍乱秘方和议会改革时期的英国政治就这样剪不断理还乱地缠绕在了一起,但这在当时的欧洲并不是什么特例:1832年法国七月革命的反对者们就在讽刺漫画里让霍乱和自由女神深情拥吻,把霍乱在欧洲的传播和自由革命紧紧捆绑在了一起。正因为霍乱在十九世纪的爆发总能揭示更为广泛的社会焦虑,历史学家克里斯托弗•哈姆林(Christopher Hamlin)说“霍乱不仅仅是一种疾病,也是一个能指”。

在十九世纪很长的时间里,霍乱一词所引发的不仅仅是对疾病本身的恐慌,同时也透露出对来自遥远异域的威胁的恐惧,以及资产阶级维持自身想象中的道德优越性的焦虑。而在《死亡地图:伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界》一书的作者史蒂芬•约翰逊看来,作为能指的霍乱还可以指向一个在十九世纪的霍乱恐慌中没有被足够重视的所指,那就是城市生活本身。在这本书里,他试图把霍乱的爆发和十九世纪欧洲城市爆炸式发展相叠加,通过剖析1854年伦敦苏豪区宽街霍乱爆发的始末,来说明对霍乱致病原理的理解如何在伦敦的城市背景下被发现,以及这种新知识如何影响伦敦乃至世界城市的发展。

致命细菌和庞大的城市

作为流行病学的著名案例,宽街霍乱爆发的基本事实是非常清楚的。这场被约翰•斯诺医生称为“这个王国里有史以来最可怕的霍乱爆发”是从1853年8月31号的夜晚开始的,在接下来的三天里,宽街周围的居民里就有一百二十七人死亡,接下来不到一周的时间里附近四分之三的居民弃家逃离,商店关门,行人绝迹,就如十七世纪的大瘟疫重临伦敦一般。而到了9月10号,死亡的人数上升到了五百人,而等到疫情最终平息的9月30号,六百一十六人命丧霍乱。

然而,宽街霍乱爆发之所以著名,不仅仅是因为短时间内死亡的人数众多,还因为在这场疫情中,约翰•斯诺医生找到了霍乱经由饮水传播的确凿证据,并在9月8号建议宽街所在的圣詹姆斯教区的理事会拆除宽街水泵的把手这一疾病传播源头,从而被视为政府在专家建议下干预公共卫生危机的著名案例。

如果仅仅是再复述一遍这些已经被写入教科书的结论,那么约翰逊的这本书也没有出版的必要了,但正如约翰逊自己在前言中所说,这本书的主角有四位:“一种致命的细菌,一座庞大的城市和两位各有才干又不同的人”,这本书的野心就在于力图从更大的角度重构宽街霍乱爆发。约翰逊用霍乱爆发的8月31号到水泵把手被取下来的9月8号之间每一天发生的事件作为各个章节的引子,从具体的人和事发散到伦敦城市史、霍乱的历史、关于霍乱的医学争议、点值法制图和简•雅各布斯的城市理论等等。因此,约翰逊叙事的角度在细菌、伦敦城、从统计数字梳理全局的斯诺医生和紧密接触宽街社区生活的圣约翰教区副牧师亨利•怀特黑德之间来回跳跃,把宽街霍乱疫情纳入了更长的历史与更大的空间维度来书写,让十九世纪的流行病成了反思我们当下的城市生活的切入点,获得超越历史的重要性。

热爱英伦风尚的时髦读者恐怕需要捏着鼻子才能读完约翰逊书里对伦敦城市空间的描写。相比起威斯敏斯特宫、水晶宫或者特拉法加广场之类象征帝国荣光的建筑,约翰逊更感兴趣的是伦敦城的下三路。十九世纪的伦敦是一个两百万人聚居的大都市,和现在主要以服务业为主的伦敦经济不同,当时的伦敦还是重要的工业城市,大大小小的作坊工厂散布在居民区之间,但是这座城市并没有专门的垃圾处理系统,两百万人生产和生活制造出的垃圾几乎完全依靠地下的垃圾经济来循环利用。

《死亡地图》一开始,约翰逊就引用亨利•梅休的名著《伦敦劳动者和伦敦穷人》,让读者看到了满地污垢的伦敦城和拥挤不堪的伦敦拾荒人世界,从破铜烂铁到破布狗屎,伦敦城里每一件废品和垃圾都对应着一群以此为生的穷苦人,他们内部阶层森严,每天劳作十几个小时,把伦敦的废弃物重新转换成有价值的商品。然而,这个自发形成的系统终于在伦敦城的重压下崩溃了,尤其是在面对两百万人的粪便的时候。

在伦敦的下水道系统建成之前,清理堆满的粪坑就只有两个办法,花一个粪坑一先令的高价请淘粪工掏粪,或者任它坑满自溢——精明的房东自然是拖得一时算一时,而作为现代卫生文明象征的抽水马桶在十九世纪中期的流行,更是让伦敦的粪便问题雪上加霜,因为被冲下去的粪便也只是堆积在粪坑里而已,现在还得加上大量的水。发表于1842年的英国公共卫生里程碑文件《埃德温•查德威克报告》里,“粪便”(excrement)或者它的同义词“污物”(nuisance)绝对是高频词。报告里提到了利兹城一处名叫“靴子和鞋子院”(Boot and Shoe Yard)的住宅,在这里当局为了抑制霍乱的蔓延,从中清理出了足足七十五马车的粪便和污物。在约翰逊看来,伦敦城满溢的粪便是场“持久不断、滚滚而来的灾难”。

虽然有碍观瞻,但是粪便本身刺鼻的臭味并不会传播霍乱或者其他的流行疾病,想要得霍乱,得把有大量霍乱弧菌的粪吃下去才行。现在我们已经很清楚霍乱发病的过程了:霍乱弧菌通过消化道进入小肠以后大量繁殖并且分泌霍乱毒素,促使小肠上皮细胞大量分泌液体,引发剧烈的呕吐和标志性的“米泔水样便”腹泻,人体短时间内大量脱水,电解质紊乱,最后导致代谢废物在体内堆积,器官衰竭而死。可是,在1883年德国微生物学家科赫发现霍乱弧菌以前,欧洲的医生们并不知道到底是什么东西引发了霍乱,对霍乱的传播途径和治疗方法也争论不休,霍乱弧菌就这样在没有任何阻碍的情况下横扫了欧洲和美洲。

约翰逊在书里遵从了十九世纪以来的传统,把霍乱在欧洲的大爆发描述成了全球化贸易和欧洲城市化的后果:霍乱弧菌在他的笔下几乎成了殖民地对欧洲殖民者的报复。原本老老实实待在恒河三角洲淡盐水里的细菌被商船带到了世界各地,扩散到了像伦敦这样的全球贸易网络中的国际化都市,而浸泡在自己的污物中的十九世纪欧洲城市简直是霍乱弧菌繁殖的天堂。欧洲人殖民了恒河三角洲,那霍乱弧菌就反过来殖民他们的小肠,然后通过病人的排泄物进入饮水,等待着被下一个倒霉蛋喝下去,用约翰逊的话来说,就是“德里的卫生条件会直接影响到伦敦和巴黎。联系起来的不仅仅是人类,人类的小肠也联系起来了”。霍乱弧菌当然没有反殖民反帝国的斗志,只是十九世纪的欧洲城市恰好给这个只顾繁衍的微生物提供了最好的生存环境。

埃德温•查德威克和他领导的卫生运动在约翰逊的笔下也成了不折不扣的大反派。深信疾病是由瘴气(miasma)引起的查德威克把卫生运动的重点放在了排除积水、移走垢物和通风透气上。伦敦城满溢的粪坑们终于可以通过下水道系统排污了,但结果就是粪便直接被冲进了流经伦敦城区的泰晤士河中,而这一段河水同时也是好几家自来水公司的水源地,就这样,伦敦人终于喝上了自己的粪汤子。

医生和牧师

十九世纪中期关于霍乱的医学理论主要分为两派,大部分医生坚持瘴气说,认为霍乱是肮脏环境中生成的瘴气作用于人体的表现,同样在肮脏的环境中有人会感染霍乱而有人却安然无恙无非是因为体质的差异而已,只有一小部分医生认为霍乱是一种由一种尚未发现的介质在人群中传播引起的传染病。斯诺就属于后者。

必须要说明的是,在十九世纪的语境下,体质差异很快就演变成了一套炫耀资产阶级优越性的话语:同样在瘴气笼罩下,贫民窟里经常有霍乱肆虐,而富人们安然无恙,那自然是因为穷人道德败坏、生活不检点。在约翰逊的描述下,斯诺之所以成为瘴气说的反对者,不光是因为出身贫寒的他对这样的道德迫害不屑一顾,也和他早前对吸入麻醉的研究有着不可分割的关系。他是一位“通济思想家”(consilient thinker),能够“利用一个层面上的调查对另外的层面做出推测”。套用当下时髦的语言,斯诺是一位跨学科人才,能够从自己对乙醚气体的研究中发现瘴气理论的漏洞,从而试图寻找别的理论来解释霍乱的传播。

早在1849年,斯诺就出版过一本名为《霍乱的模式和传播》的专题论文,提出了霍乱的传播是由于人们吞服了一种还没有辨认出的介质而导致的,人们可能通过直接接触病人的排泄物或者饮用了受污染的水而被传染。斯诺用统计学的方法研究了饮用水和霍乱感染率之间的关联,发现生活在泰晤士河南岸的伦敦居民更多地饮用取自流经伦敦的泰晤士河段的水,而北岸的居民则饮用取自远离伦敦的水源,相比北岸,南岸居民感染霍乱的几率也要高得多。

可是,当时的医学界并没有立即接受斯诺的理论,相反,他们认为斯诺的调查还远远不够细致,干扰因素太多。《伦敦医学公报》甚至直言,证明斯诺的理论需要有一个“决定性的实验”,那就是“把水运送到一个遥远的地方,这个地方霍乱从来没有光顾过,凡是引用这种水的人都患上了霍乱,而没有用过的人都得以幸免遇难”。1853年,当霍乱在离他的诊所就十来个街区的宽街爆发时,斯诺正在伦敦南部挨家挨户调查饮用水源,力图用更详尽的数据来证实自己的理论,他并不知道,他需要的决定性实验已经完成了。

9月3号,斯诺在宽街水泵取了第一杯水样,和他预料的不同,这里的水非常清澈,并没有任何明显可见的污染物。斯诺又从伦敦户籍登记局的统计学家威廉•法尔那里,获得了从周四开始宽街附近的死亡人数和死因统计数据,开始走访水泵周围的街区和病人家属交谈。随着斯诺的调查的推进,宽街水泵和霍乱的关联就变得越发明显,而他也在走访中找到了自己所需要的决定性实验。

斯诺造访了宽街附近的埃利兄弟火帽厂,那里有十几名工人死于霍乱,更重要的是,斯诺发现,埃利兄弟远在伦敦北部汉普斯特德荒野(Hampstead Heath)附近的母亲苏珊娜•埃利也刚刚因为霍乱去世了。除了苏珊娜,整个汉普斯特德荒野附近前后几周都没有因霍乱而死的记录。而苏珊娜和宽街的水泵有直接的联系。苏珊娜是宽街的老居民,就算搬离了宽街也还是让自己的儿子们定期从宽街水泵打水给自己送过去,最后一次送水就在9月31日。和苏珊娜一起饮用过宽街水的侄女和女仆也纷纷因为霍乱病倒,她侄女还因此送了命。

包括苏珊娜的病例在内,斯诺在几天内尽可能地实地调查了从户籍登记局拿到的八十三例死于霍乱的病例,随着他的走访,宽街水泵的嫌疑也越来越大。光调查已经不够,该采取行动了。9月8号,当圣詹姆斯教区的理事会开会商讨如何应对霍乱爆发的时候,斯诺敲门要求发言。流行病学上传奇的一幕诞生了,理事会在听取了斯诺的发言之后,下令拆去了宽街水泵的把手。

约翰逊写到这一幕的时候,语言激动得几乎不能自已——“拆去水泵的把手是一个历史转折点”这句话在原书中是全部大写的。他又继续写道:“在城市人和霍乱弧菌的战斗中,拆掉水泵是一个转折点,这是公共机构第一次在爆发霍乱时以科学的霍乱理论为基础,做出了明智的干预措施。”

就这样,斯诺和流行病统计学破解了霍乱传播的谜题,也开创了一个新的时代,在这个理性和科学的年代里,膨胀蔓延的城市怪兽终于被来自统计数字的自上而下的凝视所制服,被迫显露出了隐藏在城市生活的嘈杂繁复中的清晰规律。

按照约翰逊的安排,副牧师怀特黑德和斯诺医生是两个互补的角色,他对宽街周围生活的深入了解,以及对社区中生活的人们的关切,构成了另一种关于城市的自下而上的认知——在最终完成霍乱谜题的全部拼图的时候,怀特黑德的视角和斯诺的一样重要。实际上,约翰逊笔下的怀特黑德在宽街霍乱爆发期间和之后的经历,比斯诺医生的研究更能说明“正确”的霍乱知识如何艰难地从十九世纪现有的知识中生成。

作为圣卢克教堂的副牧师,怀特黑德每天主要的任务就是拜访自己教区的居民,霍乱的爆发瞬间改变了他的生活,友好的社交往来立刻被死亡的恐怖取代,数百人染病死亡,有的家庭甚至一夜之间就全家老小无一幸免,怀特黑德四处奔忙主持着临终祷告,也不断地测试着他了解的关于霍乱的种种知识。居住环境肮脏不透气,住在楼上的穷人因为卫生习惯更差、体质更弱或者道德败坏所以更容易染上霍乱等等常见的认识,在他每天和死亡的面对面中不断地动摇。当他的朋友——一位在他心目中等同于勇敢化身的前掷弹兵卫队的军人——也病倒之后,他再也无法接受体质不好的懦夫才会得霍乱这种在瘴气说下大肆流传的理论。

这位年轻的牧师在霍乱疫情结束后的几周就用自己收集的数据写成了十七页的《伯维克街霍乱》,逐一驳斥关于霍乱的各种陈词滥调。然而他并没有反对瘴气致病本身,也没有办法解释为什么上帝偏偏让霍乱降临到他的教区里,只好把霍乱看作上帝给予世人的信号:“上帝的方式是平等的,人的方式是不平等的;…… 就连污物和尘埃的积攒都是不均等的,人类拥堵在一起,街道设计拙劣,房子密不透风,这加重了特定地区的疫情,但是却没有引起人们的注意和警觉,以至后来,到处有危机爆发,惊恐的人们这才意识到城市是如此的混乱,自己置身于危险之中,任何街道,任何教区……在一天之内,或者一小时之内成为了一个硕大的停尸房。”

1854年11月,怀特黑德得到了再一次深入调查宽街霍乱的机会,这一次教区组织了一个独立的调查委员会,斯诺也是其中一员。怀特黑德一开始并不接受斯诺的水污染传播霍乱理论,可是随着调查的深入,他却给斯诺的假设提供了更加缜密的证据。和只在瘟疫爆发期间匆匆走访了八十三个病例的斯诺不同,怀特黑德动用了助理牧师和自己教区居民的联系,在几个月的时间内追踪到了大量在霍乱之后搬离宽街社区的人,他最后一共找到了四百九十七位住户,是霍乱前宽街人口的一半还多。

一次又一次地拜访幸存者让怀特黑德心中的反对动摇了,他发现宽街水泵和霍乱感染者之间多多少少都有联系,最后他整理的数据显示,饮用宽街水的人中有五分之三的人染病,而没有饮用宽街水的人群中仅仅只有十分之一的人发病。更重要的是,斯诺的研究只是揭示了宽街的井水被霍乱弧菌污染,并没有查清这些弧菌到底从哪里来。正是怀特黑德的调查确定了一切的开端。

在紧邻宽街水泵的宽街40号住着警察刘易斯一家,他家的小女儿从8月28号开始腹泻,一直到9月2号病死,在此期间,刘易斯夫人一直都把洗过尿布的脏水倒在地下室的粪坑里。等调查委员会的人挖开40号的化粪池才知道,因为管道设计的缺陷,本应该直接冲入下水道的粪便卡在化粪池的存水弯里,而在化粪池糟朽的砖墙二英尺八英寸之外,就是宽街的水井。在水井和化粪池之间,满是浸透了粪便的淤泥。

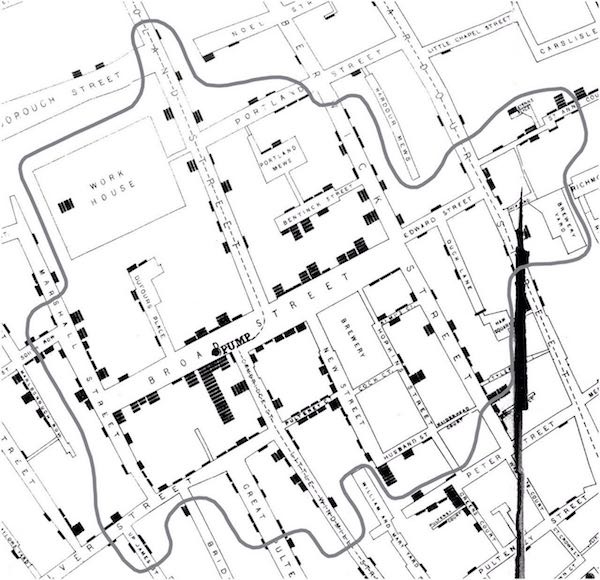

宽街的霍乱疫情过去之后,斯诺开始着手修订自己的《霍乱的模式和传播》,准备出第二版,同时他也参与撰写了教区调查委员会的报告。在两本书里,斯诺附上了两幅稍有不同的宽街附近的地图,而这两幅地图就是约翰逊标题中的“死亡地图”。

在抹去了其他细节、只留下街道和水泵标志的地图上,斯诺运用了新的点值法制图,用粗黑线代表感染霍乱死亡的人,在他们生前居住的位置为他们留下了最后的记号,就好像“宽街因霍乱而死的鬼魂们再次聚集起来,化身为一条条粗黑线,站立在满目凄凉的街道旁,构成了这一副最后的图像”。在调查委员会报告发表的那副地图中,斯诺还根据实地步行勘察,借助数学上的沃罗洛伊图,把步行到宽街水泵而不是其他的水泵打水最近的地方用虚线圈了出来——在这个被隔离出来的孤岛里,可以一眼看到,宽街水泵就像漩涡中心的黑暗一样,从近到远地吞噬着生命。

在约翰逊看来,这幅地图的重要性值得一再强调,因为伦敦城,霍乱弧菌、统计学和社区知识就这样一目了然地共存于一个平面,而且经过多年的复制传播,斯诺绘制的死亡地图已经成为科学文化的一部分,它“既是实验科学的胜利,也是营销的胜利。它让更多的人接触到了一个优秀的观点”。

《死亡地图》的地图

然而约翰逊本人的书却远远不如斯诺的地图成功。或许是因为作者本人的野心太大,而学力又有所欠缺,当他在本书的最后一章完全脱离宽街霍乱的历史叙事,开始试图从这一历史事件中得出某些可以推广到当代城市的经验的时候,这一章就成了全书最无聊的一章,完全可以略去不读。他认为高密度都市生活虽然带来了诸如霍乱之类的灾难,但是解决办法并不是回归田野放弃都市生活,而是在于都市生活的丰富多彩本身。约翰逊引用简•雅各布斯在《美国大城市的生与死》中对大都市生活多元化的赞美,想说明城市生活自会让各有才能的人不期而遇,然后再携起手来解决城市的困境,就好像斯诺和怀特黑德一样。然后,他又话风一改,陷入了对核弹袭击这种似乎仅仅是两个城市居民手拉手无法抵抗的威胁的恐惧中,最后只好盲目地寄希望于科学和理性来拯救地球作为城市行星的未来,全然忘记了,正是科学和理性把核威胁悬在了人类的头顶。

当然,这并不是说他在重构历史方面就毫无问题。约翰逊的书中其实有不少事实错误,比如出版于1855年的第二版《霍乱的模式和传播》中所附的地图并没有沃罗洛伊图,而是在教区调查报告中才有。多次在书中出现的统计学家威廉•法尔也从来没有担任过户籍登记局的登记总干事(registrar-general)。实际上,法尔正是因为总干事的职位花落别家才离开户籍局的。最不可接受的是,约翰逊为了突出斯诺的正确,把真正引导英国卫生改革从而在更大意义上塑造了现代城市格局的埃德温•查德威克塑造成了顽固又迷信的大反派,他不停地站在历史的高地回望过去,把任何质疑斯诺的声音都斥责为迷信。幸好因为前人的研究实在够多,斯诺和他的同时代人留下的文字也够丰富,约翰逊的发挥还没到过火的地步,否则这本书的价值还得大打折扣。

另外还需要一提的是这本书中文版的一些不足。翻译质量基本上不影响阅读体验,除了一个地方之外没有什么影响理解的大疏漏。在“星期五,水泵的把手”这一章的180到181页,原文清清楚楚写的是拆掉水泵的把手(remove the pump handle),到了中文版里就变成了拆掉宽街的水泵,这实在有误导读者的嫌疑。拆掉水泵的把手是整个叙事中的高潮所在,翻译犯这样的错误着实不应该。此外,既然本书的书名都叫《死亡地图》了,那么就算不原样复制一张斯诺的地图,也应该在书里附上一张地图的高清图片吧。结果中文版除了印了地图的一部分当封面,还用一个大大的黑圆圈挡住了宽街水泵之外,内页里居然一张地图的图片都没有,这无疑给读者的阅读增添了难度,尤其是当作者花了整整一章来讲述这张地图的意义时候。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司