- +1

UABB论坛|城市是一家医院,一个客栈,一个图书馆

2017深港城市建筑双城双年展(深圳)于12月15日在主展场南头古城开幕,同时在罗湖、盐田、光明、龙华选取了五个城中村作为深双实践分展场,与主展场形成多区联动与互补,根据不同的策展主题诠释“城市共生”的理念。本文节选自2017年12月16日深港城市建筑双城双年展“城市共生”主题论坛的实录,小标题为编者所加。其中最后一位观众叶巧玲的发言随后被总策展人之一刘晓都称为本届双年展目前为止最好的注解(comment)。

主持人(奥雷·伯曼Ole Bouman,设计互联馆长):大家早上好,我刚被任命为今天的主持人,三分钟前才告诉我,这个没问题。这周我们讲过了,所有的好的设计都是即兴创作的,这也是今年双年展的主旨。我是Ole,是蛇口设计互联的馆长,今天我们讲的是双年展。四年前我和杰弗里·约翰逊是第五届(深双)的策展人,我也很开心看到这么多年来这么多的同事,这么多的策展人,包括张永和先生,欧宁教授,刘珩,还有两位来自于“都市实践”的大家很熟悉的刘晓都和孟岩,是这一次的策展人,另外还有两位来自土耳其的客人,她们在那里做伊斯坦布尔双年展的工作,她们是Vera Sacchetti和Deniz Ova。

之前我就想问一下孟岩,孟岩您能不能先跟我们做一个介绍,让我们有一个大背景,让我们来理解这一年的双年展,谢谢。

孟岩(2017深港城市建筑双城双年展总策展人):各位好,我先做一个双年展的简要介绍。这是今年双年展的logo系统,大家可能注意到,中文叫“城市共生”,英文是“Cities, Grow in Difference”。其实这两个名字并没有完全对上,英文直译成中文是“因异而生”,城市本身是一个状态,又是一个动态,代表着很多城市的共同点。

为什么提“城市共生”?其实大家都知道,我们正生活在一个充满不确定性的语境之中。整个经济的发展,文化、价值各方面是矛盾丛生的状态,在这个局面下,所谓的全球化,所谓的媒体,网络对人既有思维的左右和控制,某种程度上把人的活动和思维在进行不断格式化。与此同时,回到中国,中国的造城运动进行了快速猛烈的发展,城市面貌慢慢地越来越趋向于单一化和同质化。近年来,城市更新运动如火如荼,在改变改善人民生活水平的大前提下,其实有意无意间在将这些曾经丰富的历史街区,还有多项杂融生活的状态被不断清除掉,代之以城市化、标准化的配置。

正是在这种现实下,我们关注到了一种新的、不同的、另类的城市模式,就是“共生”。我们一直认为,应该自觉地反抗一种单一的和理想化的城市途径,因为城市本身是一个非常复杂的,异常复杂的生态系统。我们认为城市应该是多元价值的一种,多元体系平衡的结果,是人们在一个世界里。2008年我们的奥运会口号叫“同一个世界,同一个梦想”,现在是我们研究“同一个世界,不同的梦想”的时候了。城市应该是和而不同,生存和繁荣应该是最大的包容,“城市共生”也是对空间层面、文化层面各种状态下的包容,就像这张图一样,是非常繁复和杂融的。

今天大家来到南头古城,其实恰恰反应了杂融共生的空间和文化的形态,它是一种古今中外共生的格局。从空中看南头,我们能够看到它既是一个历史的古城,更是一个当下的城中村。本届深双作为一种城市介入的手段,其实是继承了历届深双,从张永和先生策划的“城市,开门”以来,不断在城市中游走,对应当时最紧迫的城市问题做了这个展览。这次也是一样,是为南头古城的改造和更新计划量身定制的第一个步骤。

大家可以看到,今年的主展场,就是当年的万力工业区,建于80年代后期。这个工厂区也在城中村,是当年的乡镇企业很重要的组成部分。南头古城空间非常繁复、拥挤,在这样的状态下怎么做展览?“城市共生”其实就像一个生态系统,像一块湿地,希望城市中的不同的人,不同的生存状态能够彼此尊重,彼此共同发展。“城市共生”应该反纯粹,应该是杂融的,也是对我们的现代主义的纯粹美学和单一进步的大历史观的调整。“共生”也是强调多重身份,多重视角,可能是对空间多样性、不确定性,这也是整个双年展策划过程中所不断碰到的问题,它是一种混杂与共生,强调多元,差异,杂融。

大家知道,深双与世界上几百个双年展最大的不同是,它是一场行动。它不仅是展览,实际上深圳在20世纪和21世纪最波澜壮阔的城市化本身,这样的城市才是真正的展场。我们关注到城中村,我们认为城中村只是城市中的一种未完成的状态,它涵盖了一种持续不断的大演进,自我繁殖,自我更新的能量。城中村恰恰就是一片模糊的灰色地带,在清晰与混沌之间,合法与非法之间,在一种非黑即白的价值判断体系之外,实际上它成为了一块保护城市发展的“湿地”。我们认为城中村可以成为未来一个另类新生活的培训基地,它成为未来年轻人真正的落脚城市,它的持续不断的未完待续的状态也留有很大的空间和可能性。

在“城市共生”这个主题下,深双也希望能够不断地“寻找”,本身它也是一个实验,它不是一个确定的事情,它更多是一个探索,一种思维和一种找寻。同时,在双年展的机制上,我们也希望像我们的城市一样,既有自上而下的规划,严谨的控制,也有向上的生长。这次双年展除了有非常专业的策展人,也有从来没有参加过双年展的新生力量和自发的参展。

最后,展览不是一个结果方案,也不是一场大团圆的制作,更多的是一场实验,甚至是一次冒险。南头古城,看到了城中村和远方城市的对照。实际上我们把一个双年展放在城中村,并不是说这届双年展就是一个关于城中村的双年展,其实这个双年展是把我们带领到城中村里面,回望、反望周边的城市,讨论城市的未来,经过30年是否还有新的可能性。

我们看到的城中村生活是活色生香,众生喧哗,昨天晚上很多人看到了开幕式,主题就叫《众声喧哗》,它既繁复,又藏污纳垢,它又蕴含着新的创新能量。南头有古老的历史建筑,例如这个城门有600年的历史。很多人,包括很多主流媒体,都认为深圳是一个小小的渔村变的,是一夜之间变成了现代化的大都市,其实这个神话今天是要打破的时候。深圳的历史本来就是一个城市的历史。1700年前开始,南头这个地方就是一个城市,管辖着包括东莞、深圳、澳门、香港广大的地区。所以南头的城市史是从1700年前开始的,直到1953年建国以后,把县治从南头引到了罗湖,城市历史才结束,从此以后变成了一个默默无闻的、小小的既定村庄。之后,随着城市的不断发展,农村的土地逐渐被城市所侵蚀,它的村庄逐渐经过了30余年的城市化,又变成了一个城市化的村庄,我们通常叫城中村,其实这个词不准确,城中村只是表达了地理位置,其实它是一个都市化的村庄。

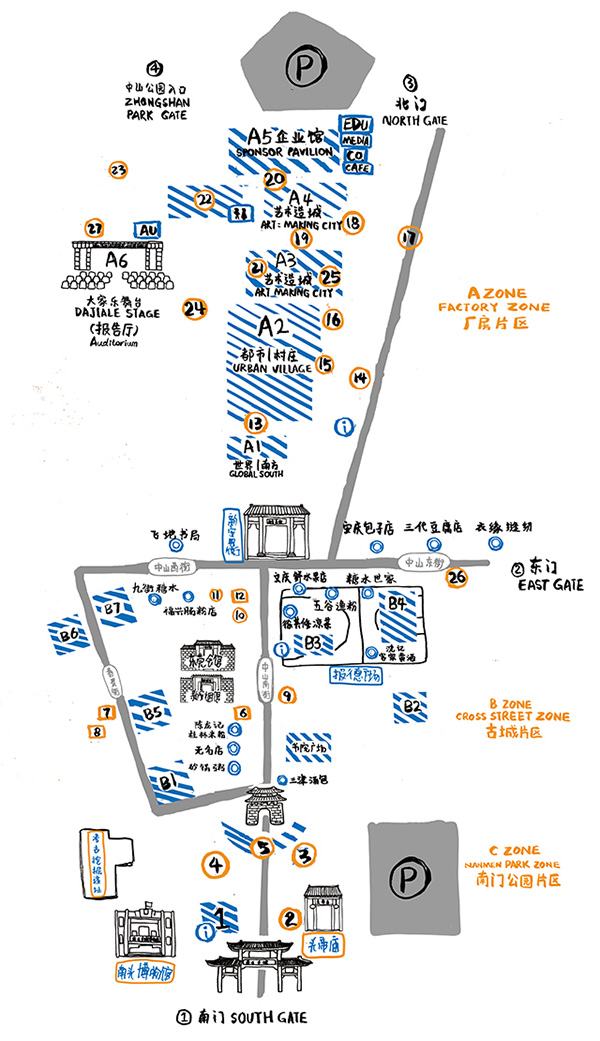

今天走在南头,各位都注意到了,我在发布会上讲过,大家来观看不仅要看展览,我们更多是要把大家引到周边,就是活色生香的城市中。主展场在逐渐发生变化,这一张图不是展场的导示图,其实这张图是在双年展进入南头之前,都市实践花了半年时间把南头进行了彻底的研究,这是古城改造后的线路图和结构图。比如南门和中山公园,其实就是通过城市设计的手段进行了连通。这个是今天的展览图,其实它俩是高度重合的,整个展览的结构是基本沿着这条主轴走,整个板块分为了南门公园,有“起、承、转、合、聚、敞、隐”七个大板块,人在其中观展的过程其实有很清晰的结构,不知道大家今天是否体会到了,所有的作品都是按照这条公共空间的主线,也是未来城中村更新的主要线索分布的。

很多人去过华侨城创意园,这个手段非常接近,就是把原来比较孤立的南头古城的通道,未来从南头的南门可以穿过古城走到中山公园里面。这是今年的主展场,A1楼一到四层是“世界南方”板块,A3楼一到三层是“都市村庄”板块,一层是主题展,是不同的主题,很多彩色的方块,这里面有不同的内容。今年采用的策展方式也跟往年不同,我们用了大量的封闭空间,其实是给每一个参展人设定了一个空间条件,他们在里面创作,中间也有街道、巷子,中间也有未来馆、照相馆、录像厅、阅览室等等,整个活动是互动的,也让村民感觉到通俗易懂的表达方式。

一楼更通俗易懂,二楼是研究性的,包括城中村的观察站,世界进程,阅览室,城中村历史调研,大量的学术研究在二层,三层更多是大学,有很多大学在开展前6个月已经到了深圳,他们在城中村四处调研,他们有很多工作呈现,在A3的顶楼,还有自发的双年展作品,很多人报名参与,我们后来也选出了一些参展人。

城中村中的双年展必定要对现有的环境进行改造,我们也找到了一些点,非常残破的空地,改造成了小的公共空间,类似这样的已经变成了展场,因为我们必须自己去找展场,包括今天看到的报德广场,就曾是两个铁皮屋,昨天开幕式就是在这里办的。我们当时也花了很大的力量跟村里协调,把两个铁皮屋拆掉换成了两个混凝土的房子,因为城中村的公共空间非常缺乏,但是所有的东西,整个双年展入驻没有拆一栋房,只拆了四个铁皮棚,用同样的面积或者更大面积提供了补偿,才使双年展走进了城中村。

这个篮球场是90年代建的,水磨石篮球场,我们没有破坏,保留了下来。这是施工过程,新房子是怎么嵌入到老广场里面去的。这个是愿景,未来公共空间系统可能会一点点串联,但是整个城中村会生机勃勃。双年展某种意义上就是一个开始,我们也希望在双年展的带动之下能够引发更多自发的改造和升级。我先作这么多介绍,谢谢。

为什么要做双年展?

奥雷·伯曼:张永和策展了第一届深港城市建筑双年展,当然也触发了很多东西,例如华侨城,您能不能从这一点讲讲。

张永和(2005首届深港城市建筑双城双年展总策展人):在2005年的时候,我们为什么要在深圳做一个双年展,为什么做一个跟建筑和城市有关的双年展呢,关于这个问题是有一个讨论的。今天世界上有400多个双年展,10年前可能有200多个,不到300个。首先我们问一个问题,为什么要做双年展?双年展到底起一个什么样的作用?

如果你看历史,双年展之所以两年一度,是因为认为每两年艺术的发展有足够的变化,值得回顾一下。现在显然不是这个情况,城市的发展和建筑的发展也不是这个情况,所以讨论里带来了一种新的可能。如果双年展不是往后看,看过去的两年做了什么事情,是不是可以往前看,而是通过建筑载体,还有城市载体来变成经济以及社会文化发展的机会。

具体的操作,可能选址,跟当地的关系等等并不都是策展人决定的。我听说欧宁是主动进了市民广场,我那时向深圳政府提出给我们一个地方,但是需求很明确,这个地方首先要通过做双年展来激活,而且要通过这个地方的激活,使深圳当时不受关注的地区发生连锁的作用。当时就是这么想的,因为我作为第一届,我也没想到双年展办了七届,我以为就能办一届,当时就认为双年展跟城市发展往前看是一个比较好的结合。现在反过来说好像很自然,但是实际上当时都是很不确定的。后面的事情就留给后面的策展人讲了。

奥雷·伯曼:现在我们知道了,当时只算一个承诺,现在可以像一个触发器,帮助城市发展,帮助人民生活的发展,成为双年展这么多年来的一个关键特征了。当然,策展人也都扮演了重要角色来支持,当然也需要很多参与者。下面请欧宁,作为策展人可以扮演很多角色,您能不能从您的角度来讲您的见解。

欧宁(2009深港城市建筑双城双年展(深圳)总策展人):深双是一个非常有意思的双年展,在双年展的景观里面,因为我发现到了后期,每一届双年展都开始对深圳这个城市的某一个区域进行激活或者介入。作为策展人,我记得有一次我跟Ole讨论的时候,关于怎么界定策展人身份,他讲了一个词,就是说策展人不再只是展览的制造者,拿深双来讲,它的角色有点像“都市规划者”,又有点像“行动者”。

最近我特别喜欢把策展人的工作范畴延展到一个“地方营造者”。特别是在建筑和都市这个展览策划实践里面,很多时候我们不能只做一个展览,因为我们面对的议题,面对的题目非常广阔,触及的矛盾非常多元,所以策展人要变成一个解决方案的提供者,甚至要把一些在城市发展中的那些“非地方”,通过双年展的活动变成一个凝聚市民的历史认同,建立他们的社会关系,建立公共记忆的地方。

策展人的身份如果只是一个展览制造者的话,根本描述不了在深双这样一个模型里面的策展人的工作。所以我们有必要延展一下策展人身份的定义。同时,艺术家也是,参展人也是,有可能在这么一个平台里面,在这样一个展览实践里变成一个行动者。

更进一步的话,有的艺术家实践对社会化的议题介入比较深的话,甚至把自己的艺术家身份去掉,他变成了一个“催化者”或者是叫“协调者”,就是“我”不像以前那样做艺术,做完一个艺术作品签上名字,这个版权是属于“我”的。不是这样的,在这个实践里,他变成协调者,在不同的资源,不同的利益团体里面做一个桥梁,把各个资源整合起来做一个发声,这就是身份的定义。可能我们要把艺术家的身份放下,我们去做一个协调者,让很多资源在同一个场域里面,让一些很有意思的事情发生。

深双是一个很有意思的展览平台,它提供了很多空间给策展人和参展人,能够给城市的建设,还有社会生活的组织提供一些作用。所以每一届的发展都有不同的新事物出现,这是非常有意思的,谢谢。

展览如何介入现有生活

奥雷·伯曼:谢谢,这两位所说的内容也重新讲述了策展对于城市生活的贡献和一个触发的作用。孟岩能不能再讲一讲策展的主线,就像城市基理中的标志线,能不能讲一讲空间上的组织等等。

孟岩:一开始进到这么一个复杂的空间结构里面的时候,作为一个展览如何介入,如何找到一个抓手,这个是蛮重要的话题。要通过非常仔细的观察和介入,就像一个小说家或者一个剧作家,在创作的时候,之前要把整个情况摸得非常清楚。他要去体验,包括对历史文献的解读,这我觉得是一个很重要的步骤。

2016年的春天,其实是很早春的时候,我们进入到古城以后,也同时做了很多文献调研,发现南头在整个中国古代的所有县城大的版图里面,其实它是很典型的,就是一个十字街的结构,所有的结构都是方形,但因为南头地形的原因,城墙的形状不规则,但是十字街是存在的。

你今天看南头的时候,虽然已经演变成了地道的城中村,但是大的结构仍然存在,而且依然清晰可辨。其中,中山南街在历史上是通过北侧,通到中山公园那个位置,它有一个北门,在清代的时候把北门封掉了,我们希望通过双年展的介入,把中山南北街重新贯穿,这样恢复了它的历史的同时,把公园和古城之间本来非常封闭的状态彻底沟通了,实际上就变成了今后改造的主要线索,展览也是依此布局,这是我想解释的。

奥雷·伯曼:非常好,这都是非常重要的事实,但是我想问一下,因为跟其他的双年展相比,这次的双年展非常不一样。实际上以前的双年展是结束之后才会有东西发生,但是在这个场所,已经有许多活动在发生了。我们在开始双年展前,已经暴露在了当地的活动之中。我想问你们策展人的观点,当你进入这么一个地方,已经有这么多事情,有这么都活动在发生,这个催化剂是不是会变得奇怪,这个地方已经是一个生机勃勃的地方了,是不是就不需要催化了?你们策展的时候怎么进行一个聚焦,怎么选择一个介入的角度?

侯瀚如(2017深港城市建筑双城双年展(深圳)总策展人):其实艺术参展有点像UFO的感觉,因为觉得我们对建筑完全不懂行,又没有功用,没有能力面对建筑师,特别是大师,怎么跟他们说话这是挺麻烦的一件事情。但是我们私下作为个人的研究,很多年来都在对城市的问题作为业余的观察者,很感兴趣,有点像写《美国大城市的生与死》的作者简·雅各布斯(注:简·雅各布斯不是城市规划专业出身)。从艺术家的角度来讨论城市规划太业余了,我们都太业余了。

其实这么多年来,大家感兴趣的问题到了城中村以后,突然凝聚在一起。我这几年一直在想街道的问题,典型的是深圳这个城市是开车的地方,基本没什么街道生活,城中村有非常重要的、非常真实的、非常密集的街道生活。怎么把我们在理论上想得很聪明的想法,就是怎么恢复街道生活,再回到街道生活丰富的地方来,就显得很荒谬了。荒谬的地方再荒谬一点,街道生活越是丰富越是强势的时候,可能艺术的作用就是在某种时候中断这种习以为常,让这种常态忽然间变得很奇怪,或者因艺术而变得很荒谬。

双年展本来就是一个很“荒谬”的事情,真的是一个“UFO”,但这个“UFO”对这个地方带来了什么冲击?这个冲击是结构性的,而不是建设性的。有了这一点以后就好玩了,比如看工厂大楼,建筑师朋友们都说要改造,我说第一我们没有钱改造,没有钱做改造的话,肯定做出来的东西很糟糕,或者完全是做不到的东西,那我就干脆不改了。那工厂两栋楼按原样保存下来,这里面我也跟艺术家们发生了对话,有一些艺术家想在这里想刷成黑色的,弄一个黑匣子,我说黑匣子在这里肯定会有漏光的,我说咱们别浪费金钱时间了,那干脆保留原样下来,这是一个策略。

第二,利用现有的状态,就是中间隔缝的地方,两个楼之间挂衣服的地方,我们变成一个聚众吃饭的地方,就是产生这么一种可能性。还有很有意思的一点,短暂的时间性,就是很多事情在这里发生、艺术项目在这里发生是一个非常短暂的事情。比如一个表演、一个行为就是一小时,或者十分钟,或者十五分钟,过去就过去了。也没有什么记录,也不是说要把它弄成出版物之类的。一个双年展就是起这样的作用,这种非物质性,或者渗透性,实际上是一个双年展有意思的地方,所以就是说营造一个地方就是在非营造的过程里面形成的一种计划。

如何在展览中加入知识

奥雷·伯曼:谢谢,晓都你想说说吗?要在城中村行动的时候,关键的时刻是什么?

刘晓都(2017深港城市建筑双城双年展(深圳)总策展人):是这样的,我们两位总策展人已经说清楚了,我想留一点时间做一个对话,我有几个问题。

我考虑到跟双年展有关的,第一个是问杰弗里·约翰逊的,你们四年之前策了一年的双年展,这不仅仅是关于深圳的,而且是关于城市生活的。您跟许多策展人和参展人一起为城市的对话贡献了很多知识。我不知道您看了今年的展没有,但是我想要问一下,除了我们说的深入生活,如何从展览中增加知识,不只是科学型的知识,而且是实践型的知识。

杰弗里·约翰逊(2013深港城市建筑双城双年展(深圳)总策展人):我认为双年展重要的角色就是,双年展的知识产生过程和知识交换的过程都非常重要。2013年的双年展,我们就记录了多层级的世界各地的事件,跟城市边缘和城市的边界有关,我们那一届的双年展就是让不同的观点能够进行一个碰撞。

我们可以讨论这些议题,但是这些议题对深圳是非常相关的,对于中国也是非常相关的,而且对于全世界都有着非常重要的意义。现在我想重新强调一下,双年展必须要把这个对话扩张到全世界。有些时候我们从某一些地方开始,但对全球有着重要的影响,我们认为深圳从第一届的双年展就提供了这么一个全球的事业。

我们做的那一届双年展叫做“城市边缘”,虽然这个地方在城市中心,但其实它有一个边缘性,它并不属于城市肌理的部分,它有非常强的边缘性。双年展的议题非常重要,而且能够投射到周围。我们可以从现在的内容看到整体的城市活力,而且双年展能怎么成为一个城市活力的催化剂,这是一个很好的例子。城中村本来就是一个生机勃勃的地方,我们要让大家有一个意识,城市并不是只有一个单一的面貌,城市有多种可能性交织而成的,除了参展和研究之外,我们在城中村走一走就已经开始了城内和城外的对话了,这是一个非常好的背景,本身双年展已经拓展了城市的对话。

奥雷·伯曼:他们从开幕式之后的早上就已经开始了这个讨论,把它进行拓展,向很多人推动。刘珩,之前第五届双年展的时候我们进行过合作,另外我们还做了浮法玻璃厂的改造,它是一个巨大的体力活,也是一个社会建筑,因为它是一个大厂房,从中我们也得到了一些好处。双年展做了很多投入来保护这个很漂亮的工业传承遗迹,后来把它变成了城市生活的一个舞台。所以我想问一下你,担任策展人的角色时,建筑上面我们做了一些什么,来强调这些特点。

刘珩(2015深港城市 建筑双城双年展(深圳)总策展人):2015年我是四个总策展人之一,我们那一年叫《城市原点》,那一届把整个主题回归到以人作为出发点来塑造一个城市。城市滚动式地发展,不断叠加,像孟岩说的是一个杂融性的发展。所以从那一届开始,(展览场所)从玻璃厂到大成面粉厂,其实我们从在大成面粉厂开始就超越了原来的一种纯粹的物质改造的情况,我们加入了城市的概念在里面。

但是大成面粉厂是一个独立的案例,因为很多历史的叠加,那一年就是“软硬兼施”。除了Ole讲的硬件改造,我们加了软件,那一年我们达到了25万人次的展览局面,那一届在我看来是第一次把软性的东西融合到了一个硬件的改造里面。Ole最后说南头古城,我觉得在原来的基础上我们又往前超越了一步。这一次我甚至感觉是自下而上的改造方式,完全是基于一个发现,这种发现能够带来一种新的可能性,这种新的可能性可以转化为未来的生活和城市发生事情的空间。而且这种杂融更加现实,我觉得更加真实,即使双年展3月15日闭幕以后,我觉得这些东西还是会留在他们生活记忆里面或者作为他们生活的一部分,我希望这是双年展追求的目的。

我想南头今年扩展了之前两届双年展的努力,就是把艺术家带入了面粉厂的改造,但是这一届又重新做了一个独立的板块,把日常的生活加以放大,就是通过艺术的角度加以放大,这是一个特别有意思的,而且是更加重要的尝试。当然这跟Ole讲的不一样,我希望未来的双年展有更多的跨界,而不只是建筑与艺术的跨界,可以增加互联网,其实Ole那一届已经把互联网产业带入到了生产过程,如果未来范围更广泛的话,我认为双年展是一个未来时的动作。

奥雷·伯曼:现在我们可以从深圳的对话扩展到全球的对话了。这里有两位来自伊斯坦布尔的策展人。你们也要做一个巨大的双年展,它要跟城市有相关性,而且伊斯坦布尔这个城市也是非常重要的城市。深圳有40年的历史,伊斯坦布尔已经有2000年的历史了,所以我想了解一下你们的定位,你们将如何跟社区有关联。

Deniz Ova:非常感谢你们对我们的邀请,让我们参加此次的深港双年展,你们做的事情让我们眼花缭乱,非常棒。双年展跟周围市民的互动是非常好的,这些市民是城市的主人。其实我挺嫉妒你们的,我们没有这么好的环境。

伊斯坦布尔的建筑是不一样的,它是一个老城,历史已经超过800年了,它有历史层级、建筑层级的增加,我们希望尊重这一点,千万别把历史传承破坏了。当然城市的发展每天都在发生,它自己肯定有一些地方会被摧毁,希望我们能把这个结果做得更好。

伊斯坦布尔其实有两个双年展,设计双年展和艺术双年展。现在艺术双年展刚刚结束,这是第十五届,2007年侯瀚如先生也参加了策展工作。在很多地方看不到的东西我们让观众看到了,2020年的设计双年展将由我来主持策展工作,明年9月将会揭幕。

因为伊斯坦布尔是一个老城,其中只有一些地方我们能做一些细小的改动,所以我们希望看到一些关键的设计想法,各种各样的设计,包括建筑设计、城市规划设计等等,当然还要容纳一些批判性的观点。

你们也讲到了知识的交换和增长,像一个种子的植入过程一样,它是很重要的,跟变化一样重要。我们跟学术界也有很强的联系,因为这些专业人士不光能在他们的区域产生知识,也能通过我们这个平台产生知识,让大家做交谈,做一些实验,通过这些实验找到一些解决办法。当然也会有失败,所以它更加是一个实验的方向,我们也做展览,但是除了展览之外,其他东西也都非常重要,跟观众的互动,跟不同学科的互动,文化间的互动,国际间的交互也是非常重要的。

我们讨论的时候比较当地化,所以我们希望能够利用双年展做国际交换和沟通,这也是全世界双年展的共同使命。我们希望能够为城市服务,为居民服务,为观光者服务。同时,整个环境还是全球化的语境,这跟所有的学科都是有相关性的,也许我讲的太多了,我现在交给我的同事,她会主办明年的双年展。

Vera Sacchetti:谢谢,我想补充一点东西,今天来到这里,看到了你们的做法也是非常有启发性的,而且也听到了此前双年展策展人讲的内容,你们跟我们有相似性。明年我们会做设计双年展,伊斯坦布尔这个地区本身是很具启发性的。不光是城市的区域,还有多层的策展方法,此次,包括之前的几次都是这样的,我们也希望利用这种手法办我们的双年展。从当地进行学习,并且交换,和全球的环境进行交互,这是很重要的一点。

当然,明年我们的团队可能有点不一样,因为我们的主题是“设计教育”,是学校中的学校,我们希望能够在不同尺度,不同的维度中进行探讨设计教育。当然是从欧洲角度看,我们的问题就是包豪斯90年后,建筑学科已经变得很不同了,建筑教育其实没有什么变化,100年前就是这样,现在还是这样。现在这个时代又不同了,设计教育能不能发生变化呢?还是说已经发生了变化,还是说我们作为一个考古学家、研究者来看待这个问题。

当然了,知识交换也是最重要的事情之一,我们也会努力促进知识交流。昨天我们已经做完了公开征集作品,下个星期就会开始其他的工作。刚刚我同事已经说得很完整了,我想加一点的是,UABB双年展是一个非常有意思的地方,都市介入的范围非常大,我们也看到了很多人参与双年展,也有多层次的项目和知识交换。所有的信息我们没办法在伊斯坦布尔进行复制,但是我们能总结今天学到的知识,也能进行一些交流,希望今年在双年展看到的东西也能够在明年的伊斯坦布尔双年展得到借鉴。

什么是城市?

奥雷·伯曼:非常感谢,在座的有没有人想分享一下在这个观展过程中您的体验。

赵坤方(观众):因为这是一个非常难得的机会,和各位策展人讨论,所以有些感想。我们先从什么是城市开始说,在这次来深圳之前,我有在上海和张献老师讨论过什么是城市,其实跟孟工说的差不多。他说,城市不是一个生产性的基地,当你忽略了城市所有的功能性,人们在这里真正的开始生活,并滋养出生活习俗,从而形成文化的时候,城市才真正开始的形成了。它可能是充满矛盾的、冲突的和欲望的。我们看到南头这些日常的样子,或许才是城市本身应该有的样子。我们看一下南头外面,深南大道高楼大厦,这让我想起一个词“景观社会,景观生活”。但是,当我们穿过南头城门进来的时候,我想这应该就是生活的样子。我们在北京看到的胡同,上海的石库门,都是生活原本的样子。

再有,当我们在做一些社区项目的时候,我们都抱着改变世界的心,往往最后我们被别人改变。什么意思呢,在社区工作里“我”不是最重要的,“他”是重要的。“他”是他人。不管是建筑师、艺术家还设计师,都不是一个自私的职业,不是要自我表达,也不是要消费其他群体。我们应该把自己放得很小,多看看周围的人需要什么,我们能为他们做些什么。这是我最近一段时间的工作总结。并且,我现在看到了很多学设计的学生,我一定要说,设计是工具,是方法。设计是解决问题的工具,而人们的美好生活是终点。设计的终点是他人。谢谢。

叶巧玲(观众):说到什么是城市,一下子我要讲很多话。但是我简单地说,今天的深双是城中村里的展览,我是住在城中村的居民,我住了7年,我一家8口人,有7口都还住在城中村。所以对我而言“什么是城市”,我想以一个住在城中村的人的角度来说。我用三句话来概括,城市是一家医院,一个客栈,一个图书馆。

为什么这么说呢?首先,城市是一家医院。我们一家来深圳不是为了来赚钱,而是为了治病,治家庭的病。弟弟吸毒,在我们家里没有人能帮我弟弟戒毒,包括到派出所报警也不行。因为“你”在老家,亲戚里面可能有派出所有头有脸的人,他们都不会把“你”送进监狱,所以5年以来一直都是这样,没有办法。来到深圳,弟弟发现他的情况不会一直没人知道,甚至还会被干预。这样他的“反正没有人来阻止我”的心态发生了变化。目前,他已经戒毒超过半年了,正往断毒方向努力。

妹妹有抑郁症,在老家没有任何的办法改变她遭受家暴的情况。在老家,她一个月只挣2500元,但是来了深圳,这里有更多的可能性,她走出了抑郁症。她现在也没有复发。因为这样的情况,城市对于我们住在城中村的人来说,是一个医院。

第二,城市是一个客栈。最近我正在想“乡愁经济”的问题,这个问题好像外国没有。“富贵不归故里,锦衣夜行”,我理解就是富贵了不回老家,穿再漂亮的衣服也没人看得见,与“衣锦还乡”相对的意思。

其实有人认为我们现在很多人都有钱,就在城市里不停的逗留着,然后(希望)把我们全部集中在城中村里面。其实对于住在城中村里面的人来说,只是想先攒一点点的钱,回老家开一个小店之类的。比方说,对于一个城中村的(年轻)居民来说,最重要的目的是他结婚的时候能够攒钱回家盖房子,或者是攒钱做聘礼之类的。所以,大部分我们身边的人都是十几岁、二十几岁读完书,甚至是读完初中或者高中,没有上大学,到城中村打工10年、8年就会回老家。

城中村在你们的眼里是“脏乱差”,“贫民窟”,在我们这里比老家干净多了。我们是在这里发家致富的,一点都不夸张。所以这里只是我们的一个客栈,只是暂时住在这里。而且这里的居住量很大,虽然现在没有数据,但是我在想,北京和其他大城市是一个类似于地铁的一个物体,有人上来有人下去。当有人来有人走的时候,城市是不是就不存在人口压力了呢,我们以后的导向是不是说我要一直在城市里面,尤其是现在互联网的出现,时空被打破了,以后可以不可以在老家盖小洋房,就是广东人很喜欢说的“住洋房,开着车到处走”的那种感觉,再回去家里开一个远程会议就行了?这些不一定要在城市里扎根住才能实现,这是城市可持续性的东西。城市是一个客栈,有人进来有人走,有重要的事过来暂时逗留,我觉得是可以这样。

第三,城市是一个图书馆,大家都在搞扶贫什么的,新农村,美丽乡村,美好乡村……我看到的工程款有超过千万的,实际上有没有改变呢?最好的办法就是把这些“落后的人”扔到城市里面来。农村是抚养孩子的地方,城市才是培养天才的地方,农村是“落后”的思想扎根的地方,城市是“先进”的思想扎根的地方,所以我们应该尽量地让那些有问题的人都来城市逛一下。像我妈妈成长在我们村里,我爸我妈是在一个村的,我妈结婚的时候就从自己家绕着村子走了一圈,再嫁到自己家,是走这么一个很固化的程序的人。但是,来了深圳以后她再回老家,现在可先进了,大家都知道他会用微信支付去超市买菜,是一个很先进的事情,都很崇拜我妈妈。所以我妈妈才来了半年多,这里对她而言就是一个图书馆,不用教她任何东西,她在这个环境里自然会学到很多东西。现在我妈开放了很多,以前不管怎么吵架都没用,现在很好沟通。所以什么是城市,一个客栈,一个医院,一个图书馆就简单地总结了,谢谢。

(下略,本文经部分发言人修订。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司