- +1

徐志摩与狄更生、罗素、曼斯菲尔德:离婚公案之外的剑桥岁月

【编者按】

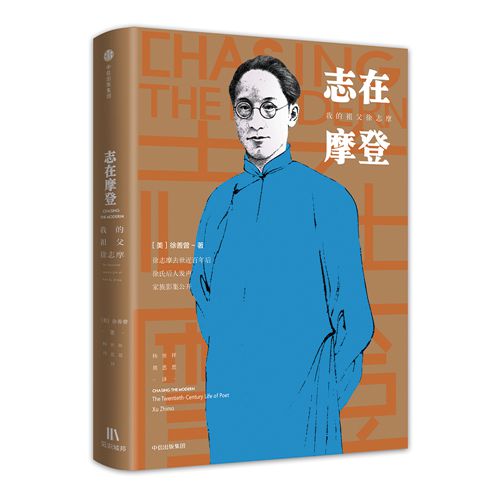

《志在摩登:我的祖父徐志摩》是徐志摩嫡孙徐善曾循着徐志摩的足迹,走遍三大洲八个国家后撰写的徐志摩新传记,着眼于其人生定位的转换,以及他将自己定位为诗人后的种种努力和成就这些“志在摩登”的历史过往。本文摘编自该书,讲述了徐志摩在剑桥大学时期与狄更生、罗素、曼斯菲尔德等人的交往,由澎湃新闻经中信出版集团授权发布。

狄更生:大学底蕴

徐志摩滞留伦敦期间,林长民向他介绍了狄更生。狄更生是一位著名的作家,彼时他执教于剑桥大学国王学院。他时常自诩为坚定的社会主义者,对当时的资本主义社会秩序嗤之以鼻。他于1902年出版的《“中国佬”信札》(Letters from John Chinaman)大受好评。该书以一位中国知识分子的视角写成,“他”为反对西方势力对中国社会的侵蚀渗透,而大声疾呼。值得注意的是,狄更生此前从未来过中国,但他仍然表现出对中国文化的深切理解与同情。

1911年,狄更生来华游历。他攀登了东岳泰山,又拜谒了曲阜孔庙,沿途登临名山,结营露宿,观览晓彤夕照。一路上,他对中国的风土人情、精神面貌有了直观深刻的了解。在散文集《风貌》(Appearances)中,他提到了登临泰山的沿途所见,并指出“一个将自然胜景奉为神明的民族,必定是对生活的意义有深刻认识的民族”。

这次中国之行后,狄更生以中国经历为素材,写了一系列诗歌。狄更生对中国的热爱,促成了他和徐志摩的君子之交,虽然二人年庚相差35岁,但他们依然结下了深厚的忘年情谊。狄更生常穿传统的英伦三件套西装,徐志摩则一袭长衫,两人反差虽大,但常能看到午后二人坐而论道,相谈甚欢。狄更生将徐志摩引荐给伦敦精英知识分子的圈子,而当时年仅24岁的徐志摩不仅英语流利,而且少年老成,思想深邃,他也为狄更生等了解中国思想打开了一扇窗户。徐志摩为表情谊,送葛迪(Goldie,徐志摩对狄更生的昵称)一顶中式丝绸小帽,狄更生经常戴在头上。他也很快成为徐志摩最为信赖的导师之一。

狄更生建议徐志摩这位小友从伦敦经济学院退学,转到“传说中的”国王学院修读硕士学位。鉴于已错过了当年报到入学的时限,徐志摩选择旁听国王学院的课程。由于学校无法为徐志摩安排住宿,所以他专门在附近的索斯顿镇租了一间民舍,每天骑自行车六英里到校读书。

罗素:垂范终生

1921年,徐志摩终于在伦敦见到了孺慕已久的罗素。和罗素的学术交往对徐志摩影响至深。林徽因不告而别之后,徐志摩胸中块垒郁积。也许是罗素的离婚经历让徐志摩找到了情感共鸣,因此他和罗素的通信更为频繁了。一次周末旅行中,罗素邂逅了女性主义作家、社会活动家布莱克,并对她一见钟情,因此罗素不惜自污名誉,也坚决要和原配史密斯离婚,迎娶布莱克。

那时候即使在西方国家,离婚也是很有争议性的事件。虽然史密斯已经答应罗素的分手要求,但离婚的过程远非在协议上签字那么简单。离婚当事人必须证明对方曾“犯错”,法院才会准许离婚。因此,罗素先是安排自己在伦敦的一家旅馆密会自己的一位女性朋友,作家、演员柯莱特·欧内尔(Colette O’Niel),且事后两人都声明这是“通奸事件”,主动为史密斯的律师提供证据。几周之后,罗素又买通史密斯的律师雇用的私人侦探,让他通报自己在另一家旅馆订了房间——只不过这次真的是和布莱克约会。罗素的不忠行为一夜之间尽人皆知,遂成为离婚的证据。

眼见木已成舟,法院才同意二人离婚。虽然离婚事件让罗素遭到了不少同侪的非议,但徐志摩见到罗素时,他和布莱克正新婚宴尔,他们的第一个孩子也即将出生。罗素在爱情和责任之间选择了前者,毋庸置疑,这深深地影响了徐志摩。

徐志摩不断地说服自己听从内心的真性情,不为世俗所羁。在此期间,他还为自己翻出了另一位前辈榜样——浪漫主义诗人雪莱。雪莱也抛弃了原配,和时年17岁的玛丽·葛德温(Mary Godwin)私奔。玛丽·葛德温是著名哲学家威廉·葛德温(William Godwin)的女儿,后来,她以《弗兰肯斯坦》(或曰《现代的普罗米修斯》,Frankenstein orThe Modern Prometheus)一书青史留名。

徐志摩素喜浪漫主义诗歌。有一种说法——浪漫主义诗人的灵魂迥异于庸常之辈——广为流传,徐志摩深以为然,并以此自勉。除此之外,他还认为自己,需要自由的情感和澎湃的激情,因此自己必须要打破世俗的藩篱。

徐志摩走到了人生的岔路口。自幼接受的教育要求他做一个孝子,他必须担起对父母、对妻子、对国家的责任;而另一方面,他的内心又很清楚,抛弃了传统的羁绊,他就拥有了昂扬的创作激情和真挚的情感生活,而且相比之下,这些更为重要。

在当时的中国,婚姻与其说是两人两情相悦的结合,毋宁说是两个家庭的联姻。浪漫的爱情当然也有,但并不被视为婚姻的根本。离婚的人当然也有,但只是极少数,并且离婚被视为大逆不道。因此,徐志摩为了追求真爱而选择离婚,在时人看来这简直是匪夷所思的爆炸性新闻。在彼时的中国社会,徐志摩的离婚不仅仅是个人选择,而且具有比较深刻的社会和政治象征意义。

在搬进了距离索斯顿六英里远的学校宿舍后,徐志摩终于可以如愿享受剑桥的校园生活了。他漫游于农庄村野,溯洄于康河秋波;学骑单车,试抽香烟;与二三好友品茗食酥,漫谈今古;与万千书卷青灯相伴,忘却人间。后来,徐志摩写道:“那年的秋季我一个人回到康桥,整整有一学年,那时我才有机会接近真正的康桥生活,同时,我也慢慢的‘发见’了康桥。我不曾知道过更大的愉快。”

正是在这一时期,1921年11月,24岁的徐志摩创作了他人生中的第一首正式的诗歌——《草上的露珠儿》。在诗中,他写道:

诗人哟!

你是时代精神的先觉者哟!

你是思想艺术的集成者哟!

你是人天之际的创造者哟!

你资材是河海风云,

鸟兽花草神鬼蝇蚊,

一言以蔽之:天文地文人文;

……

从这首意蕴丰富的诗中,我们看到,徐志摩开始把自己定位为诗人,即拥有远大志向、高拔格调等文学气息的诗人。数年之后,徐志摩回首尘路,追忆自己的剑桥岁月和其间的人生转折:在这里,他失去了林徽因,他沉浸于自然风光,他诗歌的羽翼日渐丰满……今昔之别,由兹而始。在后来的《猛虎集》序言中,徐志摩这样评价自己早期的诗歌创作:

整十年前我吹着了一阵奇异的风,也许照着了什么奇异的月色,从此起我的思想就倾向于分行的抒写。一份深刻的忧郁占定了我;这忧郁,我信,竟于渐渐的潜化了我的气质。

……

只有一个时期我的诗情真有些像是山洪暴(爆)发,不分方向的乱冲。那就是我最早写诗那半年,生命受了一种伟大力量的震撼,什么半成熟的未成熟的意念都在指顾间散作缤纷的花雨。我那时是绝无依傍,也不知顾虑,心头有什么郁积,就付托腕底胡乱给爬梳了去,救命似的迫切,哪还顾得了什么美丑!我在短时期内写了很多,但几乎全部都是见不得人面的。……

徐志摩发现自己已然脱胎换骨,因为奇妙的艺术力量在他心中蓬勃生长。长期以来,他一直活在父母的期待里,即自己会成为一名经济学家,接手家族的产业,而现在,他已经确定了自己的身份和使命—成为一名诗人。

曼斯菲尔德:二十分不死的时间

对徐志摩来说,离婚一事让他焦头烂额,唯有剑桥的学术生涯以及他日益高涨的诗意能怡情忘忧。1922年春,他回到了剑桥大学,后来他回忆道,这个春天让他毕生难忘。“就只那一春,我的生活是自然的,是真愉快的!(虽刚碰巧那也是我最感受人生痛苦的时期。)”他常常乘着电车去学校,在堂皇雄伟的图书馆里埋头读书,在便宜的茶食摊上享用粗茶淡饭。他享受着作为青年学子的生活,丝毫不像有孩子的单身汉。

从婚姻的束缚中解脱之后,令徐志摩心力交瘁的索斯顿生活也随之结束,他终于可以忘情于明秀的剑桥校园,品味人生的美妙。他最爱在绿柳扶堤、白橡环岸的康河水畔读书作文,或半日凝神不动地俯察绿水柔波,或躺在碧草地上仰观浮云舒卷,他也因此称自己为“自然的产儿”。

徐志摩狂欢于难得的孤独中。这数月来,他既不为婚姻所束,又不为情事所困,他发现这种单身贵族的生活极为适合他:“‘单独’是一个耐寻味的现象。我有时想它是任何发见的第一个条件。你要发见你的朋友的‘真’,你得有与他单独的机会。你要发见你自己的真,你得给你自己一个单独的机会。”

大部分时间,年轻的徐志摩都戴着圆框眼镜,穿着修身的西装,骑着二手自行车,穿行于草场的牛羊之间,孑然而蓬勃,孤独而自由。十年之后,徐志摩对剑桥极为怀念:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”在剑桥期间,徐志摩乐于结交文人墨客,其中不少都是他在大学中结识的,他的社交也集中在学术交际上。狄更生向徐志摩介绍了威尔斯、福斯特等著名作家。徐志摩也经常和这些文人雅集于酒馆,举盏对谈,他曾与艺术家、批评家弗莱探讨过中国古代的绢画与宋瓷,也与翻译中国文学译著等身的韦利切磋过盛唐诗歌。

罗素也成了徐志摩的知交好友。徐志摩常和剑桥的同学一起,到伦敦聆听罗素的讲座。数年之后,罗素这位长者送给徐志摩他的著作《中国问题》,希望徐志摩把他的所思所感带回中国,与国人同商。在与其他几位文化界精英的通信中,罗素盛赞徐志摩“虽然只是个中国研究生,但学高虑深,而且能用中英双语创作诗歌”。

徐志摩成为伦敦与剑桥文化界的一道亮景。他风流蕴藉,才思敏捷,又时而身着长衫衣袂飘飘,时而一身西装整齐利落。风度翩翩的徐志摩受到了英国知识分子的欢迎,他在东西方文化界都如鱼得水。当时,极少有中国留学生像徐志摩这般为英国文化界所欢迎。他之所以能为剑桥吹去一股新风,除了他的俊逸潇洒、才智过人之外,也在于他饫甘餍肥的家境为他提供了强大的经济后盾。

1922年7月,徐志摩在汉普斯特德(Hampstead)拜访了曼斯菲尔德。那时,曼斯菲尔德罹患肺结核,将不久于人世,因此他们仅仅交流了短短的20分钟。后来,徐志摩称他们的相晤为“二十分不死的时间”。他们探讨了韦利和艾米·洛威尔(Amy Lowell)翻译的中国诗歌,也讨论了徐志摩最钟情的几位英国作家。徐志摩还提到他回国的计划,曼斯菲尔德劝诫他远离中国政坛,明哲保身。和曼斯菲尔德的交流对他的诗歌创作启迪颇多。

六个月之后,曼斯菲尔德香消玉殒,徐志摩悲痛之余,先后翻译了八篇她的短篇小说,以向中国读者介绍这位才女,并写了一首挽歌《哀曼殊斐儿》。兹节录如下:

古罗马的郊外有座墓园,

静偃着百年前客殇的诗骸;

百年后海岱土黑辇的车轮,

又喧响在芳丹卜罗的青林边。

说宇宙是无情的机械,

为甚明灯似的理想闪耀在前?

说造化是真善美之表现,

为甚五彩虹不常住天边?

我与你虽仅一度相见——

但那二十分不死的时间!

谁能信你那仙姿灵态,

竟已朝露似的永别人间?

白庐碧蕤社:贯通中西

除了狄更生,徐志摩与白庐碧蕤社的其他成员也过从甚密。白庐碧蕤社是一个精英社团的非正式名称,其成员皆为文学、艺术学、经济学、哲学、政治学和社会学等各个领域的卓越人士。其中包括思想犀利的思想家伍尔夫夫(Virginia and Leonard Woolf)、利顿·斯特拉奇(LyttonStrachey)、瓦妮莎·贝尔(Vanessa Bell)、弗莱、凯恩斯、克莱夫·贝尔(Clive Bell)、德斯蒙德·麦卡锡(Desmond MacCarthy)、福斯特等人。白庐碧蕤社的凝聚力主要来自这些文化人士的君子之交,其中有些成员彼此是情人或家属关系。他们持有进步的社会观点和改良的理念,热烈地追求有创造力的生活,力图一洗社会的沉疴。

在传记文学家J. K.约翰斯通(J. K. Johnstone)的描述中,他们普遍尊重万物的内在灵魂,认为个人的内心体验远比外在的行为表现以及物质生活更重要。他们重视勇毅、宽容、真诚等美德,追求美与真,认为只有充分地表达了精神和思想的人生才算完整。

极有可能是通过韦利的介绍,徐志摩结识了传记文学家斯特拉奇与艺术评论家克莱夫·贝尔。此外,弗莱曾在伦敦策划了一场画展,展出了当时还不入主流的保罗·塞尚(Paul Cézanne)、文森特·凡·高(Vincent van Gogh)、保罗·高更(Paul Gauguin)等人的作品。徐志摩对之颇为激赏,1922年回国之后,他也曾在上海和北京等地不遗余力地宣传塞尚、亨利·马蒂斯(Henri Matisse)和巴勃罗·毕加索(PabloPicasso)等人的画作。因此,徐志摩被这个精英团体所接纳也就不足为奇了。

彼时,欧美世界对中国也充满了好奇心与求知欲,而徐志摩这个就读于世界一流大学的中国高才生,对英法文学和中国文化都极为熟稔,谈文论艺时,他的视角之独特也令人刮目相看。后来,福斯特称与徐志摩的邂逅是“生平一大快事”。

徐志摩对白庐碧蕤社的成员也一样惺惺相惜。他回国之后,与其他几位诗人、作家等一起,创立了著名的新月社,将英国朋友们雅集的湍飞意兴带回了中国。和白庐碧蕤社的精英一样,新月社诸人或以文章,或以艺术,或以讲座,甚至以私人秘闻挑战社会尘俗。他们的活动备受文化界同侪的瞩目,也常常引起非议。尤其是徐志摩的思想进步又前卫,因此他的所言所为常常让亲友和读者们诧异不已。实际上,他的言行也映射出当时中国政治和文化等的剧烈变动。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司