- +1

京极夏彦谈妖怪推理

京极夏彦是日本家喻户晓的大众小说作家,他的作品曾斩获泉镜花奖、直木奖、日本推理作家协会奖等重要文学奖项。“妖怪”与“推理”是他的作品特征,故事内容在“恐怖”“灵异”的色彩下不忘民俗学式的关怀。

2018年9月20日,京极先生接受了《上海书评》的专访。他身穿日式和服、手戴黑色露指皮手套,与以往的装束别无二致。京极先生为人风趣幽默、平易近人,所涉话题博古通今、引人入胜,而语言则像落语般有情节、有节奏。在此次访谈之中,京极夏彦以“妖怪推理”为中心,从民俗学、宗教艺术、日本文化、作品时代背景设定等出发,多维度地阐释了他的创作理念,并且为我们介绍了他对待工作与生活的态度。

此次访谈承蒙高山杉、卢冶老师以及世纪文景大力襄助,谨致谢忱。

您将“妖怪小说”和“推理小说”这两种类型结合在一起进行创作的契机是什么?您如何看待妖怪推理这个类型的创新性和未来?

京极夏彦:“妖怪”一词,在中文和日文语境中的含义有所区别。在日语中,“妖怪”更偏向“怪异的”这层含义;而我以前接触的中文媒体,他们所理解的“妖怪”则更接近“超自然现象”。在日本,“妖怪”更多地作为个体角色出现,我使用的“妖怪”一词更接近民俗学中的“妖怪”概念。我开始对妖怪感兴趣时,角色化的妖怪还未曾像现在这般流行。

推理小说以前被称为侦探小说,最初侦探小说的定义很模糊,犯罪小说、恶汉小说等都包含在内。后来,侦探小说的定义进一步明确,即指侦探通过解谜来解决事件这类类型故事。再后来,大家发现非侦探角色也能够承担解谜行动,从此侦探小说开始被称为推理小说。当侦探小说被称为推理小说时,纯粹的解谜小说,也就是“本格推理”逐渐式微,它成了推理小说中的一个附属类型,社会派推理成为主流。我的小说最初被归为“本格推理”。本格推理的结构大致为:事件发生,“侦探”角色或者侦探来调查并解决事件,侧重于谜题和解谜。不过说实话,我虽然喜欢推理,但从没想过写推理小说。

正如我一开始所提及的,我笔下的“妖怪”更接近民俗学的妖怪概念。民俗学者对某个共同体的风俗习惯或某种文化现象产生疑惑时,会深入共同体内部调查,通过挖掘文化内核来理解当下文化。民俗学者的研究路径与探案非常相似,民俗学者是天生的“侦探”。而我所做的只不过是用民俗学的方法,探求妖怪这一“角色”的本来面目,并尝试将这个过程写成小说,这个结构与推理非常类似。并不是我结合了妖怪和推理,而是探求妖怪的过程和推理小说在结构上天然一致。

在日本有被称为“附身”的民间迷信,人一旦被“附身”,就需要萨满来驱除附身、恢复原状。萨满的手法其实和侦探的工作差不多,在解决事件上,驱除附身和侦探解谜也有着相似的结构,驱除附身和推理也就重叠在一起了。

您在小说中通过“驱除附身”这个行动,探求妖怪并揭露“妖怪”存在的秘密。有读者将这个结构解读为“与其说是承认有妖魔的存在,不如说反而是在破除迷信”。您如何看待这种理解?

京极夏彦:是一样的。迷信就是不再被信仰,就是过了保质期的东西。信仰的对象虽然过了保质期,但很多人无法当机立断地舍弃这份信仰。宗教信仰如是,风俗习惯亦如是。世界一直在变化,面对各式各样的变革,保守不变是不对的,在需要改变自身却又没有能力改变时,“驱除附身”就发挥作用了。驱除附身不是否定,而是解构。指证迷信很简单,但知道这是迷信,却仍无法停止相信的人还是很多,这时需要改变他们的认识,让他们意识到这很可笑。

放在小说里,只是指认犯人然后结束事件并不够,即使找到了犯人,但是事件既已发生,跟事件有关的人受到的伤害依然存在。在这里,犯罪就等同于迷信。这时候,安慰受害者无济于事,需要“驱除附身”,改变这些人的认识。需要有一个角色承担解构事件的使命,所以我设置了侦探和祈祷师的双重角色。在故事结构上,这两个角色本应是同一人,但我赋予两个角色不同的任务,不仅解决了事件,还恢复了原状,达到了复位的效果。

其实,“驱除附身”也并非否定迷信,而是创造新的“迷信”,在旧的迷信失效前制造新的“迷信”。不是破除迷信,而是改写迷信、更新迷信。如果不这么做,被旧迷信所束缚的人很难有新的认识。不仅是宗教,现代社会有不少备受非议的流行内容,因为没有替代对象,所以一直得不到改变。这时如果有新的替代物,可能就容易改变了。

如果不做任何提示,仅仅破坏旧态是没有效率的,需要由熟知它的人亲手改变它。这不是单纯的批判旧时代或否定旧物,“旧”也有其合理性,需要认识到其中的不合时宜,并提出某个新的替代物。这个过程或许在实际操作中很困难,但在小说里可以完成。

以前有过一阵超自然批判的风潮,因为有太多深信超自然的人,同时也出现了很多人利用超自然迷信行反社会之事,导致现在很多人对超自然抱有强烈的厌恶感。真正相信超自然的人是不会批判超自然的;而仅仅批判超自然,那些深信超自然的人还是无法脱身。这时,需要由熟知超自然的人从内部改变超自然,以此改变这些“信徒”。基本上那些利用超自然作恶的人都不相信超自然,而深信超自然的人只有信念,也没办法操纵超自然。

妖怪也是如此。从前的故事里偶尔会出现操纵妖怪的人,还有使用妖术、魔术的人,这些人都是不相信术法,却以此欺骗相信术法的人。在我的作品里,祈祷师什么都不信,所以他能够操纵妖怪,重构“妖怪”带来的迷信。

读者看了我的书,觉得是在破除迷信也没错。虽然没错,但如果只打破迷信,不考虑未来,破除迷信的工作不会顺利,没办法完全破除迷信。

您的书中出现了有不少中国的志怪小说和记载鬼怪的中国文献。在《涂佛之宴》中初次出场的多多良甚至是一位中国妖怪研究者,做中国和日本的妖怪比较研究。在您看来,日本妖怪文化的特质是什么,您如何看待中国和日本的妖怪文化?

《涂佛之宴》

京极夏彦:东亚偶尔会论争哪国才是某文化的起源,但原型并不能代表全部,原型在不同地区的发展变迁过程可折射地区间的文化差异,这其实非常有趣。日本文化的“改造力”很强,佛教、基督教、伊斯兰教传入日本后,都变得带有不同程度的日本风味。以中国面为原型发展而来的日式拉面,已经与中国没有关系,成为了正宗的日本料理。日式咖喱也是如此,虽发轫于印度,却足以让今天的印度人瞠目结舌。

日本文化的“改造力”也同样体现在鬼怪上。日本的鬼怪大多来源于中国,但并不存在照搬的情况。原型如何变迁为现状,这就是日本文化的有趣之处。

日本的妖怪有很多来源于《山海经》,我问认识的中国人对《山海经》里鬼怪的看法,他们回答我说,以前的人无知,把在偏远地区生活的人想象成了鬼怪。这与日本人的看法完全不同,在日本,《山海经》是一种博物志。给现在的青年人看《山海经》,他们会兴奋地指出上面的很多妖怪。中日对《山海经》的认知存在偏差。

在山梨县有个地位比较高的神社,叫山梨冈神社,这所神社有个传承很久的破损木造像,直到江户中期都没人知道那是什么。儒学家荻生徂徠路过当地,根据木造像独足的特征,判断这是中国的“夔”。夔在《山海经》和其他文献中都有记载,相传是一种牛头、独足、会发出很大声音的鬼怪。夔原本是由乐器的声音神格化而成的神,但在山梨县则被当成能够避雷的雷神,被民众信仰。夔神信仰在当地非常兴盛,将军府邸、大奥里也贴有印着夔神画像的符。作为雷神信仰的夔已然失去原意,与中国的夔、《山海经》的传承没有任何关系。

历经江户、明治、大正,夔神如今还被当地人奉为雷神信仰着,而几百年来,信仰者也全然不知夔源于《山海经》,很难讲夔神信仰“起源”于《山海经》,因为能把木造像与《山海经》联系起来的印证唯有荻生徂徠。我有幸看过山梨冈神社的木造像,与夔在形象上其实并不怎么像,感觉就是坏掉的狛犬,内脏部分和前足都没了,只剩一只足,耳朵也掉了。可以说,夔神信仰源于中国,却又是日本原创。

类似的例子还有很多。在日本有个广为人知的女妖怪,名为“辘轳首”,在儿童漫画、怪谈里经常出现。它的脖子像制作陶瓷器的转盘辘轳一样伸缩自如。辘轳首本来叫“拔首”,头与身体彻底分离。它源于中国文献中记载的一个氏族“飞头蛮”,在日文中写作“飞头蛮”,读作“辘轳首”。小泉八云也曾经介绍过辘轳首,他书里的辘轳首头与身体是分离的,在头身分离时破坏身体,就可以杀死辘轳首。辘轳首的头身虽然分离,但它们之间其实有一根像灵魂一般看不见的线。当辘轳首的形象落于笔尖时,这条灵魂的引线便被画得越来越粗,最终变成了脖子。再后来,见世物小屋(畸形秀)中也开始出现辘轳首,其形象的一大特色就是脖子又粗又长,并能自由伸缩。

辘轳首起源于中国,通过文献传到日本,在民间以绘本的形式流传,并在江户的见世物小屋中进一步具象化。在这一传播过程中,辘轳首的形象逐渐丰满,也逐渐剥离了中国元素。

并不仅限于中国和日本,类似头身分离的鬼怪形象在东南亚各地都存在。比如在婆罗洲,相传鬼怪的头与身体分离时,头部还会携带着五脏六腑。据说这是一种病,它在白天是普通人;到了晚上,头会与身体分离,飞出去吸食人的精气。在热带雨林气候地区,这类鬼怪的传说流传甚广。直到现在,当地人提到它时仍会害怕。同样的鬼怪在中国就不那么令人反胃,在日本基本就是一个笑话。

同样的鬼怪传说散布于东亚各处,但因中国有伟大的文字传承,得以将传说记载于文献中;而没有文字的地区只能靠口耳相传延续下去,所以总在不断变化。中国的古文献记载了鬼怪远古的模样,成了追溯其传承变迁的重要线索,也因为中国的古文献保留了许多鬼怪的形象,所以今人会觉得大部分鬼怪都源自中国。

不可否认的是这些文献非常重要,只有在此基础上才能开展探索与研究。但文化中的某些脉络并没有文献支撑,它们确实存在过,也同样非常重要。而民俗学,就是探索没有文献记载的文化。柳田国男通过口述访谈,探索人的记忆,收集没能在文献里被保留的文化。中国的文献记载了古老的内容并留存至今,但记忆中的文化在千年的历史里,会因为各种原因出现断层,过去的文化或被抹杀,或在王朝更替中发生剧变。

在《涂佛之宴》中,我写过关于长江文明的内容。长江文明的存在痕迹被保留在较偏僻的文化氏族里,也有部分古老的内容被保留在山岳民族、少数民族的文明中。这点与夔神等日本妖怪的生成有异曲同工之处,在中国被忘却的文化无意中传到日本,在日本生根。与其争辩起源何在,不妨从全球化的视野出发,去比较同一事物在不同国家扎根后所呈现出的多样性与差异性,所谓比较人类学的乐趣就在于此。

遗憾的是,在日本的文献中可供比较的鬼怪记载太少了,只有在口头传承里尚有些线索。不过仍然能够看出,日本鬼怪中有很多并非日本本土“出身”。如果能够参照中国古文献或类似记载进行比较研究,一定会有有趣的发现。地理位置上毗邻的国家,总会互通有无、互相影响、共同进步,鬼怪的衍变亦复如是。

在日本,持坚定民族主义立场的人对外来影响非常抗拒,他们主张日本文化的原创性、独立性。但客观而言,日本文化的形成并不仅囿于日本本土,这样并不能培育出如今蓬勃绽放的日本文化。另一方面,文化随着时间的推移一直不断地改变,所以并不存在自古以来一成不变的文化。当今日本文化中,非日本本土的文化元素非常多,八成的日本妖怪都能在中国的文献中找到原型,说不定存在着未经文字记载的日本文化流入中国扎根的情况。全亚洲的鬼怪可能都有文化交流,妖怪没有领土,不会吵架,人类应该像妖怪一样和谐相处。

您的作品问世后,在日本掀起了妖怪热潮,甚至有大量中国读者被日本的妖怪故事吸引。您如何看待现代人对这类故事的好奇?

京极夏彦:在1960年左右,现代意义上的“妖怪”雏形开始形成,此后妖怪一直被定量地消费。为什么日本有几次此消彼长的“妖怪热”呢?其迭出和蛰伏的背后,藏着一个诡计。在现代意义上的“妖怪”形成前,日本曾兴起“怪兽热”;当“怪兽热”达到顶点时,妖怪开始出现;等到怪兽热消散,妖怪开始被关注。接着以假面骑士为代表的“变身热”,亦即第二次“怪兽热”兴起,妖怪的存在感被削弱。当第二波变身热潮散去后,大家又重新开始关注妖怪。之后的“超能力热”“超自然热”等对妖怪热的冲击亦复如是,“妖怪”重复着被遗忘又被发现的轮回。当学校怪谈、阴阳师等妖怪的“近似类型”兴起时,妖怪便混在这些热潮里,它的存在感反而变强了。

大家总在寻求着与妖怪类似的东西。在“妖怪”这个名词还未出现的时候,人们也总在寻求类似可怕又可爱、诡异又日常、笨拙又有趣的可供消遣的事物。那时,有各种称呼:讽刺、怪物、见世物小屋……他们最终都被归入“妖怪”这个名词下,成为同一类型。“妖怪”这个概念拥有类型化的力量。

常有人说,妖怪来源于人内心的不安、对自然的恐惧,妖怪是根植于人类内心的恐惧;还有人把心灵的黑暗、民族的怨恨强加给妖怪。这种情况固然存在,但这种说法漏掉了很多重要内容。给妖怪冠以名字、赋予角色,妖怪便不再抽象,可以被驱除,可以被击败;人类甚至还可以愚弄它,把它当成笑料来消遣。

妖怪不是什么恐怖的根源,这种说法太夸张了,它常是一些悲伤、痛苦和荒唐的情绪。一方面,我们会说悲伤的往事需要忘记;另一方面,我们又说悲剧不能重演,一定要铭记在心。譬如战争,我们不希望再有战争,所以决不能忘了战争的惨痛记忆,时刻铭记并以此为鉴;但我们又想走出战争的阴霾,忘掉过去,迈入正常生活。这两方面相矛盾,却也都正确。如果每天都沉浸在悲伤中,人就没办法好好生活;但如果忘了悲伤,我们也就失去了行为的尺度。而妖怪正是在这样的矛盾中诞生,人们把悲伤的事情具象为具体的角色,既不会忘了它,又能接受它,并能驱除它。而被驱除的妖怪也不会死,还会再次出现。人们通过创造“妖怪”这一角色,让自己能够与悲伤、痛苦和荒唐的事物和谐共处,这种办法很巧妙,也很方便。

日本是一个灾害多发的国家。“3·11”东日本大地震、2018年9月发生的北海道大地震和关西的暴雨等,平成的三十年中每年都有灾害发生,平成年间发生的灾害比昭和还多。从江户时代、平安时代就常有灾害发生,但基本看不到民众沉浸在悲伤中生活的记录。在日本有“鲶鱼引发地震”的民间迷信,安政地震(1855年)中死了很多人,地震后“鲶绘”非常流行。所谓“鲶绘”,画的是民众聚在一起殴打一个巨大鲶鱼。鲶绘背后的逻辑,实则是将名为地震的天灾具象为类似妖怪的角色,通过欺负它、压制它来得到某种安心。民众不会因此忘记地震,依旧会提防地震的再次发生,但通过殴打鲶鱼,民众悲伤的情绪也一并退散了;通过辱骂“地震”,民众消极的受灾心态也随之转变。不可否认,妖怪有不少消极的要素;但同时,妖怪也是把消极内容转化成积极内容的有效装置。而这种设计与包装,说不定在中国也能发挥作用。

妖怪不是需要被驱魔师驱除的坏东西,不是恐怖电影里的杀人魔,而是我们生活中几乎被遗忘了的古老部分,是古老文化的残渣。它存在的理由正如刚才所说,人在活下去时会遇很多不理想的东西,为了与它共存、共生而加工的产品就是妖怪。

在日本,也有很多人把妖怪和超自然、恐怖故事当成一类,会觉得妖怪很可怕。妖怪并不可怕,与灵魂和死灵附身、祖上做了坏事而产生的报应相比,妖怪要可爱得多。妖怪的敌人是怪谈。所谓怪谈,就是把原本不可怕的东西包装得可怕起来,把妖怪好不容易弄得不可怕的东西包装得让人害怕。这些恐怖故事一旦流行起来,妖怪就会被当成它们的同伙。而妖怪本来拥有的把可怕变不可怕的力量就会减弱,魅力也会降低。应该先有怪谈,后有妖怪,让人先觉得可怕,再平静下来。妖怪不会把人吓得不敢去厕所,就算厕所里有妖怪,大家也可以去欺负它,消遣它,与它对峙。

您在刚才的回答中提到,“妖怪是古老文化的残渣”,您如何一边照顾现代的读者,一边将“传统”的内容放入小说当中呢?有人说,其实“传统”正是现代人想象和发明出来的,您怎么看呢?

京极夏彦:传统不是过去的东西,传统不是因袭的,而是被创造的。现在所谓的日本传统多是在明治出现的,只有一百年左右的历史。虽然很多人声称它们是日本传统,但在明治以前,日本并没有这些所谓的传统。比如“神前结婚式”,其实是在明治后期才固定下来的婚仪;一夫一妻制、妇随夫姓等习俗也都不是传统。大多数的所谓传统都是明治时代萨长藩的人出于自身利益创的制度,根本不是传统。但也不是说,更久远的东西就是传统,很多久远的风俗习惯放到现代社会非常不合理。传统随着时代的迁移变化着,牢牢契合着生活在那个时期、那片土地,共沐着同一种文化的人们的思维。现在还持续的传统是不断地被更新,也不断地在趋新。不理解这个道理的人,只会一味固守僵化的传统,他们其实和那些无法摆脱迷信束缚的人别无二致。

在这里我想举个例子。在四国的山里有个名为“伊邪那岐流”的民间信仰,现任国际日本文化研究中心所长的小松和彦在学生时代对它展开调查,逐渐为人所知。在平安时代,负责占卜、天文、历法的政府机构是阴阳寮,阴阳师们掌握的职业技能就是阴阳道。平安时代的阴阳道销声匿迹五六百年,在机缘巧合下被重新发现。它其实一直被四国山里的“伊邪那岐流”传承着,并在流传的过程中杂糅了各个时代的流行元素,如佛教的真言宗和神道教等。平安时代的阴阳道就这样不断被加入新的流行要素,并持续被当地人信仰。

我曾在十五年前观摩过“伊邪那岐流”的祭祀。太夫(进行祭祀祈祷的神职人员)对我说,当时最有人气的神明是天中姬。天中姬并非佛教的神,也非神道教的神,而是生活在平流层的现代神明。虽然与最初的传承相比,它的变化很大,但其承担的功能仍然一致,依旧是为村人占卜未来、祈祷丰收、治疗疾病、寻找失物、诅咒他人,都是非常“传统”的功能,但“传统”的形式却被更新了。

传统和现代不能背离,二者其实是同一个东西。传统有“过去”这条“尾巴”,但现代人看不到传统的这条“尾巴”,不知道其中缘由,明明传统还在起作用,现代人却以为它是迷信。这时,就需要揭示传统存在的理由和变迁过程。不能只是舍弃迷信,而要更新迷信。对于一个现在还活着的传统,它里面死去的部分就是文化残渣,就是妖怪。这个妖怪现在没有用,但它以前是起作用的,现在也依然可以利用它。以前是和服,现在是抹布。

您的作品中有很多佛教的思想,例如《铁鼠之槛》《涂佛之宴》等。作品中有体现佛教的因缘观、无常观等,它们不仅构成了作品世界观的一部分,而且您巧妙地利用它们搭建了谜题的结构。此外,您用到了不少儒学的知识。您如何想到将这些宗教、哲学应用到大众文学之中的呢?

《铁鼠之槛》

京极夏彦:现代生活与宗教是没办法完全割裂开的。常有人说日本人没有宗教信仰,不是基督徒却大张旗鼓地过着圣诞节、万圣节,作为佛教徒却在正月去神社参拜,作为神道教教徒死后却葬在寺里。宗教应该是很严格的东西,基督徒在改宗前不能容忍其他宗教,伊斯兰教徒也是如此。但日本人在这方面很宽容,只要是好的教义就不会介意出处。所以严格来说,日本人并非没有宗教信仰,而是只信仰他们认可的宗教。

例如,流入日本的儒学思想与日本人原有的生死观本身契合度就很高,《铁鼠之槛》中提及的禅宗也是如此,所以日本人能够很快接受这些思想和宗教。而这些外来的思想和宗教信仰,又进一步影响了日本人的思维方式,并渗透到日常生活的方方面面。日本的能乐、花道、茶道、日式庭院,无不有禅意流露。禅,深深扎根在了江户文化的深处。可以说,儒学思想和禅宗信仰是日本文化重塑过程中无论如何都无法避开的要素。

近代以来,基督教等外来文化大量涌入日本,日本文化受到多方面的影响。这时,就像我们好奇妖怪的起源一样,我们也会对日本文化的起源和流转,以及日本现代文化的根源产生好奇。在这个探求过程中,我会思考我们的文化到底无意识地深藏了多少禅宗和儒教的内容,并把文化的探求过程与探求妖怪结合在一起,写进小说。京极堂系列的第二作是魔术和西洋的内容,第三作是弗洛伊德的心理学和真言宗立川流,第四作是禅宗,第五作是道教。道教在日本其实没有什么存在感,大部分日本人对于道教的认识就是长生和炼丹。但其实道教思想也扎根在日本人的生活中。第六作是儒教思想和海德格尔。我写的这些要素,都是作为日本人在考虑日本文化时必须检视的部分,也都是创造妖怪时的必备要素。

当然,我并不是佛教徒,也不是道士,没有宗教信仰。我经常被人问起是不是僧侣。我不是,我也不打坐,我身体非常僵硬,无法打坐。

有很多中国的读者对日本的歌舞伎、落语等传统文化感兴趣。您的作品中都有很多来源于这些传统艺能的古典元素。能否请您谈谈这些古典艺能对您的创作有什么样的具体帮助?

落语

京极夏彦:我个人很喜欢古典艺能,比如落语。追溯日本的小说发展史,过去日语分文言体和口语体,明治时期,在小说家之间兴起了言文一致运动,而该运动最大的助力就是讲谈笔记。在当时,讲谈师很有人气,讲起故事来绘声绘色,但讲谈师很稀缺,听众能够亲身聆听的机会非常少。于是就有人把现场的讲谈内容速记下来,直接以口语的文体形式加以出版,讲谈的口语体速记本在当时很有人气,也直接影响了言文一致运动的小说生成以及故事写法。在这之后,也就有了讲谈社。

落语也是口语体。我在成为小说家时,会思考小说是什么,无论如何,都会追根溯源到落语上,落语对于写小说有着很高的参考价值。小说在文章构成、人物的讲话方式等方面,都对落语有所参考和借鉴,我非常喜欢落语,落语从头到尾都由一个人来演出,很非常有趣。小说家也是一个人书写所有内容,即使是女性角色的部分也不能找位女性作者来代劳,虽然我很想这么做,哈哈。

小说要在一个舞台上表现多种内容,落语、狂言、歌舞伎等对于表演、舞台构成等都非常有参考价值,这些传统艺能对我写小说的影响很大。作为个人而言,歌舞伎、狂言、浪曲、讲谈,还有和民俗学毗邻的祭祀舞蹈等民俗艺能我都很喜欢,即使没能成为小说家,我也很喜欢这些艺能。如果读者通过阅读我的小说,能够对日本的这些传统艺能产生些许兴趣,作为日本人我会感到非常开心。

您出生于上世纪六十年代,当时日本正处于经济高速增长的时期。您本身并没有经历过战争与战后的军事占领,为什么会对那段时期感兴趣,并且将其设定为京极堂系列的时代背景呢?

京极夏彦:战争是不该有的选项。在那个不幸的战争年代,所有日本人都失去了理性,所有人被迫做着同样的事情,被迫往同一个方向走。这时的日本,没有供妖怪生存的土壤。在人随时可能死去的境况里,死掉的人的故事就无足轻重了。

在每个人都疲于奔命的年代,即使周围有人被炸死,你也只能赶快逃命,而无余力去感慨命运无情、可怜与否。这种走投无路的时候是没有妖怪的。只有当人们闲暇时停下脚步,妖怪才会被提及、被消费。随着战争色彩越来越浓重,食物越来越少;炸弹随时可能落下,人们被迫去进攻他国,被迫去杀与自己毫无过节的人,被迫做着丧失人格的事。在杀来杀去的世界里,没有妖怪存在的空间。

日本战败后,美国的占领军接踵而至。按理说,日本战败了,民众会非常失望吧?然而当时的日本人似乎并没有那么失望。就像地震后把地震视作鲶鱼、殴打鲶鱼一样,人们并不会被灾难击垮,反而都很有活力,意外地感到战争结束了真好。虽然那时物资稀缺,但对着昨天还是敌人的美国人,日本人能说出“give me chocolate”,战后的日本就是这样一种氛围。

京极堂系列的第一本是从1952年开始的,旧金山和约缔结,日本从占领状态下解放,故事开始。这也是妖怪从无到有、开始被重新创造的新时代。故事从1952年夏天开始,后续作品按照时间顺序发生,写到了1954年。

当然,以这个时代作背景,战争就无法避免了。战争体验的有无对人的认识影响很大,写作时必然会涉及。目前我还没有直接写过战争,以后可能会写,也可能不写。现在的故事舞台多少留有战争的伤痕,并夹杂着战争以前的故事——历经战争,城市重建,新一代人出生,新国家成立,文化被修复——大概就是这样的舞台。

京极堂系列中的京极堂、榎木津、敦子、木场等主要登场人物在中国也有很高的人气。能否将这几个角色看成是几种不同的推理思路呢?您如何看待这几个角色?

京极夏彦:角色是作品的部件。这些部件本来是写《姑获鸟之夏》时制作的,京极堂、榎木津这些角色都是为了造房子而打造的部件。后来被委托写续作,我就把老房子拆了,挪用了部件,建了个新房子。并不是先有角色后有作品,而是先有作品后有角色。又因为是系列作品,且经费不够,哈哈,出版社就让我继续沿用以前的柱子。

本来在《络新妇之理》中关口几乎没有出场,《铁鼠之槛》里也很难见到木场,他们是不需要登场的。出于营销策略,受出版社委托,我虽然很不情愿,还是把他们加进去了,其实这些柱子已经有些碍事。

关口在《姑获鸟之夏》中是柱子,出版社让我在别的故事里把这个部件加进去,但就故事本身而言并没有这个必要,我就把关口从柱子改成门楣。我会尽量考虑这几个角色的用途,但归根到底并不是先有角色,为了角色创作的作品;而是先有作品,再考虑如何在作品内配置角色。

京极堂因为是祈祷师,拥有民俗学的方法,所以比较容易在作品中安置他。京极堂系列最后一本《邪魅之雫》其实不需要京极堂,我一开始没打算把他放进小说。那时刚好在做电影,电影公司的人说,如果京极堂不出场会很麻烦,我就很不情愿地让他出场了。我对角色没有爱,也不太重视,但这不是说角色是我随意创作的。如果要问我喜欢还是讨厌某个角色,我的回答是无所谓。我随时可以根据作品的需要杀死他们。

京极堂除了是祈祷师外,还是古书店老板,并承担着解谜的任务,这两个身份有什么象征意义么?

京极夏彦:解谜的话,榎木津一个人就够了,他什么都不想就能指认犯人,但若仅仅止步于解开谜题,我的作品无法成立。京极堂这个角色所承担的功能,与其说是解谜,更多的是解构事件并重建现场。仅仅由榎木津做侦探指出犯人,不解释如何作案,读者是不会认同的。但京极堂的存在不是去解开这个过程,而是修复因为事件的发生而被破坏了的东西,偶尔就会和解谜的过程重叠。在京极堂的工作中,如果他认为这个事件不解决更好,他会选择沉默,遇到这种情况,我就会安排第三者来负责解说,比如让犯人告白。

我把京极堂设定为旧书店老板,是考虑到这个工作比较轻松,其他类型的工作应该还挺累的。像卖菜、卖鱼这类工作非常忙,一大早就要去很远的地方进货,关店后也要做很多事,根本没空解决事件;学校的老师也很忙,有繁重的教学任务。旧书店老板就不一样,可以随时休息,从早到晚看书,平时的工作也就是找书、看书、卖书,很不错吧。最近出现了很多以旧书店为舞台的小说,我开始写作的时候还没有,看来大家都同意旧书店是门好生意。说起来,我算是现在流行的《古书堂事件手帖》类小说的先驱啊,哈哈。

京极堂的身上有多少您自己的影子呢?

京极夏彦:我姓京极,他的京极堂是屋号。我们完全不一样,我的性格可不像京极堂那般恶劣。我从没把京极堂当成是自己的分身,但也不能说他的形象里没有我的投影。榎木津、关口身上也有我的投影,说到底全部角色都是我写的,都会有我的影子。大家产生误会,对我而言倒是无所谓,但是发生误会的人见到了我本人肯定是要失望的。

在这些角色的性格设定上,我刚出道的时候跟京极堂的妹妹最接近,现在就完全不一样了,可能跟榎木津更接近,因为榎木津经常说傻话。中禅寺敦子不会逗人笑,我可没有那么严肃,更不会像京极堂了。但我一直穿和服,这点上跟京极堂是共通的。在骂人的时候,比起榎木津我更像木场。我肯定不会像关口那样不干脆,他是跟我最不像的角色。

您的“京极堂”和“巷说百物语”这两大系列里的人物和情节经常发生“对接”。有细心的读者推测《络新妇之理》中初次登场的“猫眼洞”酒吧女老板阿润,是“巷说百物语”系列的女主角傀儡师“山猫回”阿银的后人,请问这是否符合您创作的本意?

《络新妇之理》

京极夏彦:巷说百物语系列是江户时代的故事,京极堂系列发生在昭和中期,书楼吊堂系列则是明治时代的故事。书楼吊堂系列里有京极堂的爷爷,还有巷说百物语系列里的山冈百介以及一些非常驻人物。书楼吊堂系列是京极堂和巷说百物语的衔接。关于这个问题,现在还未动笔的著作里会提到,等它问世,大家就会知道了。

《后巷说》里有阿银的孙女,她在山冈百介死后与《后巷说》的道白者结婚,《百鬼夜行-阳》里就有他们的两个孩子。百鬼夜行系列是长篇系列的派生,也是接下来要写的作品的派生。阿银的直系亲属在书楼吊堂系列的下部作品里会出场,到时这个谜团就能解开。我还没有动笔,若能够在我有生之年写出来并被翻成中文,中国读者就能看到谜底了。

书楼吊堂的主人是京极堂的师父,很多东西都是这样连在了一起。我经常被人说,你是故意把作品都关联在一起的吧。不到一百年里发生的事情,如果相互之间没有任何相关性,不是更奇怪吗?我的作品之间大部分都是有关联的,当然没有关联的书也有,厌系列就没有,谈系列本来也没有,但最新的一本《虚谈》还是在出版社的强烈要求下给关联上去了,过分,哈哈。此外,我所有作品的世界观也都是一致的,不会出现妖怪忽然作怪的情况。

您既是人气高产作家又是设计师,还客串声优、演员,最近在《水木茂漫画大全集》的刊行工作里还承担了编辑一职,您的作品都是大部头且内容丰富,有宗教、科学、民俗学等各领域的知识。在很多读者心里,本尊就已经是一个大妖怪了。能向读者透露一下您“修炼”的秘诀吗?

京极夏彦:我没有什么秘诀,仅有一点,就是不去做做不到的事。有种流行的观点认为,努力去做做不到的事很厉害,值得推崇。在我看来,这是谬论。做不到的事,无论怎样努力都没办法做到。那些说我未来要上天的人,永远都飞不起来。然而错误认知自己的能力,除了把做不到的事当成做得到,往往还会误入另一条歧途,就是把自己能做到的事,当成做不到。

譬如很多人说我早上根本起不来,这是在说胡话,没有人真的早上起不来。那些说自己做不到的人,不过是无法正确地认识自己的能力,把能做到的判定为做不到,对做不到的事反而痴心妄想。对于这类人,我想说的是,做得到的事就赶快去做,但是做不到事情也不要勉强自己。

所以当我被委托工作,能做到我就接,做不到的话一开始就不接。比如要是现在讲谈社的人跟我说今年结束前请写三个长篇,我肯定就拒绝了,如果是二十年内请再写一本书的话,我就会欣然接受,哈哈。就算别人再怎么拜托我,我也不会做没报酬的工作。工作就要有报酬,这不是金额多寡的问题,没报酬白干是不行的。当然这是工作方面,如果不是工作的话,我就不收报酬。如果以工作的形式来拜托我,就请支付报酬,我也会做好与报酬相应甚至超过报酬标准的工作。做不到我就不会接,如果接了肯定就会去做。一旦开始,就会根据委托人和用户的需求和期待来努力完成。当然最终的判断是由读者来做的,这一点我无法控制,除此之外我都会尽最大努力去完成。

我一直很努力地工作,这让我基本上没有玩的时间。最近我开始想,就算能做,也别接新的工作了。我现在很想去玩,二十四年来我一直在工作,都没好好玩过。

例如《铁鼠之槛》里那样扎实的佛教史、禅和顿悟等宗教知识,在写作之前您是如何调查的?

京极夏彦: 日本的很多作家在写书前会先取材,比如去查资料,去国外实地体验,我什么都不做。有的作家还去好莱坞待上一周做调查,我哪里都不去。倒是挺想要他们的取材经费,多给我一些钱,我就多干一分活。我会买很多资料,不过不是为了写作,是我自己的爱好,所以也拿不到经费。有的作家为了写书买资料,或是请出版社的人帮忙收集资料,这些事我都没做过。买资料的钱都是我自己出的。

我不喜欢图书馆,因为借了书还得还,书店的话,买下来就是自己了的,怎么想都是书店更好吧。我用自己的钱买书,按自己的兴趣读书,从没刻意为了写作调查取材。写书的时候我直接下笔,写完后也会感到不安,担心哪里是不是出错了,这时候会去翻自己的资料确认。比如在写《铁鼠之槛》的时候,我并没有刻意去读很多关于禅的资料,只是动笔写作,一下就写了很多。现在的篇幅其实已经进行了删减,本来要死的和尚比现在多很多。日本的禅宗宗派有三十八个,本来打算全部杀一遍,后来想,这样的话,读者读到一半肯定就明白是怎么回事了。我就联系当时的编辑,说我想简化一下,没问题吧。编辑很无奈地回复我,不简化的话没办法作成书。比起为了写书专程跑去调查,我算是平时就喜欢读书,积累了写书需要的知识吧,当然如果有不懂的地方,我还是会去查一查。

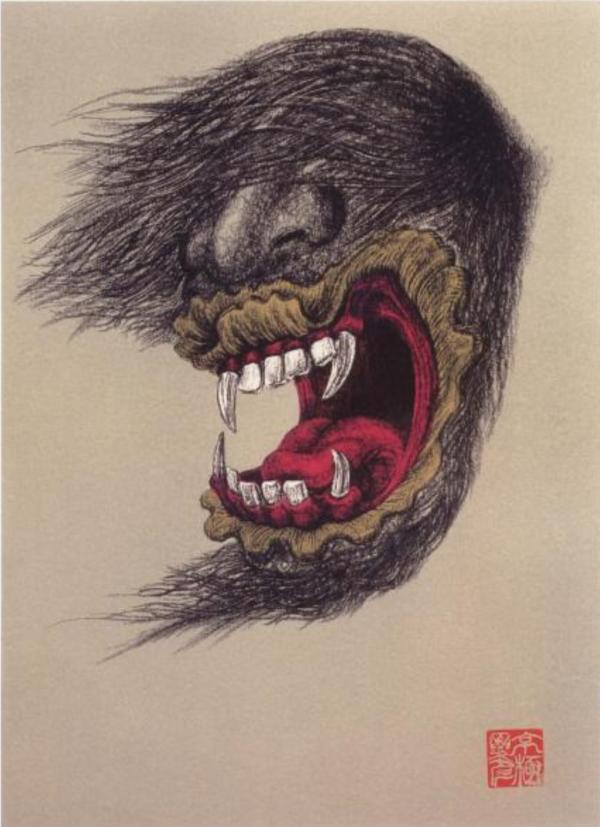

听说《百怪图谱》里的妖怪画是您为了妖怪版画展而设计的,在做设计时您对颜色精益求精。您是如何将这些妖怪视觉化的?

《百怪图谱》

京极夏彦:《百怪图谱》也是一份很神奇的工作,《百怪图谱》所使用的版画非常特殊,是给艺术家兼小说家池田满寿夫做版画的设计师特别开发出来的。用类似炭笔的特殊工具画在特殊的纸上作模板,能直接印刷,但是这个模板在印刷几次后就作废了,原版的版画也就没了。我以前也画过妖怪,但是从没用过这种炭笔工具,学生时代倒是画过炭笔素描,另外也用电脑画过,或者用毛笔画画,第一次用这种工具非常不安。当时跟我说,让我几天内画几张出来,我就努力画了。然后画的背景要加颜色,这些颜色是由著名的版画师亲手调配的。版画师问我妖怪是什么颜色的,让我决定妖怪的印象色,再涂到背景里。我作品里出现的妖怪都有相应的印象色,比如姑获鸟是红色,魍魉是青色,狂骨是黄色。版画师让我根据Dic色卡定了妖怪的印象色,但并不是用Dic色卡的颜色来涂,他用丝网印刷了很多个版本供我选,再不断微调。版画是很贵的,后来讲谈社正式出版成书,书籍印刷的颜色就没有那么挑剔。书的颜色跟版画的颜色也没什么关系,现在读者们看到的《百怪图谱》的颜色,跟版画的颜色其实是有差别的。

妖怪的形象很难处理,特别是因为日本有古典妖怪。本来妖怪的形象很无所谓,因为根本就不存在,什么样都行,眼睛四个,鼻子三个,怎样都可以。但是妖怪的形象不是个人创作的,而是在民俗社会里生成的,妖怪的形象必须得到孕育它的那个民俗社会的认可。这个画跟我的印象很接近,得到这种认同的妖怪画才能留存下来。当一幅画被留存下来,下一个画师就会以它为蓝本作画,不断持续再生产,不会随便改动。还有一种完全没有任何蓝本的妖怪,我就尽量按传承着它们的人的意识加以还原。还有一种很敷衍的妖怪,那是江户时代的戏作者、画师为了搞笑创作出来的妖怪,一般都是以谐音、融入时兴笑点的方式,博人一笑。到了昭和,谐音和笑点与过去不同了,大家开始不理解这些妖怪的存在。比如“泥田坊”是江户时代的浮世绘画家鸟山石燕《今昔百鬼拾遗》里的妖怪,那是他自己创作的,讽刺当时实际存在的某个人,像现在揶揄政治家的肖像漫画。“泥田坊”在现在被人当成是出没在田地里的妖怪,完全失去了原意。这种妖怪画起来就很随意,因为没有民俗社会的束缚,我更重视它诞生时的本来意义。用炭笔画很难,不能打底,要一次性画上去,即兴发挥。当时还有些不安,现在想来很怀念。

对未来的作品有什么打算?

京极夏彦:目前还没有想写的。如果有委托的话,我就去写。最近不太有写作的欲望,所以可能干脆连委托也不接了。现在我的不少作品还没有被翻译成中文,就请中国的读者把它们当作新作来欣赏吧。

最近在角川书店的杂志《怪》上连载的《河童》会在角川出版社出版成书,在《小说新潮》上连载了六回的《天狗》近期也会由讲谈社出版,现在讲谈社的网站上就能免费读到,所以出书了也不会有人买吧。这两个故事之后会在讲谈社出合集,这也是我今后新的系列作,叫今昔百鬼拾遗系列。明年春天开始出版。中国的各位读者,敬请期待。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司