- +1

明治维新这么多年了,怎么还这么爱甩锅?

东亚评论

亲爱的读者,今天你上班吗?

2月3日,正月初十。对许多人来说今天是返工的第一天,当然也会有不少读者还在休假赋闲。但不论上班与否,大家或许都曾痛感,职场也好,求人办事也好,甩锅真不是个好习惯。

为什么人类总是喜欢甩锅呢?

这可真是个千古难题。可比起古代,当下的我们可能更不好找原因。就像窗户花了,你知道擦一擦就好,然而,电视花了,那便一定是电视内部全盘的毛病,你就是把屏幕擦破了也不可能变好。

展现出来的是小事,可走歪的东西可能不止一个电子元件。现代社会彼此联通,也就意味着问题更加复杂。

作为日本战后最有成就的思想家,丸山真男对这件事也百思不得其解,但他想的是日本国家层面的问题:都明治维新这么多年了,为啥一到打仗日本还是一塌糊涂,可笑的是没有人愿意对这个局面负责。

无人负责的国家,近代日本实在创造了一个奇观。

今天选刊的这篇文章,便是丸山反思的一个小成果。老实来讲文章不太好读,但很有味道与深度。“未谙姑食性,先遣小姑尝”如果把大家看得晕头转向,那对不起丸山老师也对不起读文章的大家。

因此东亚君斗胆先为读者诸贤梳理个大致思路出来,这样再去读丸山老师的原文,或许更能体会到战后第一思想家行文的精妙。

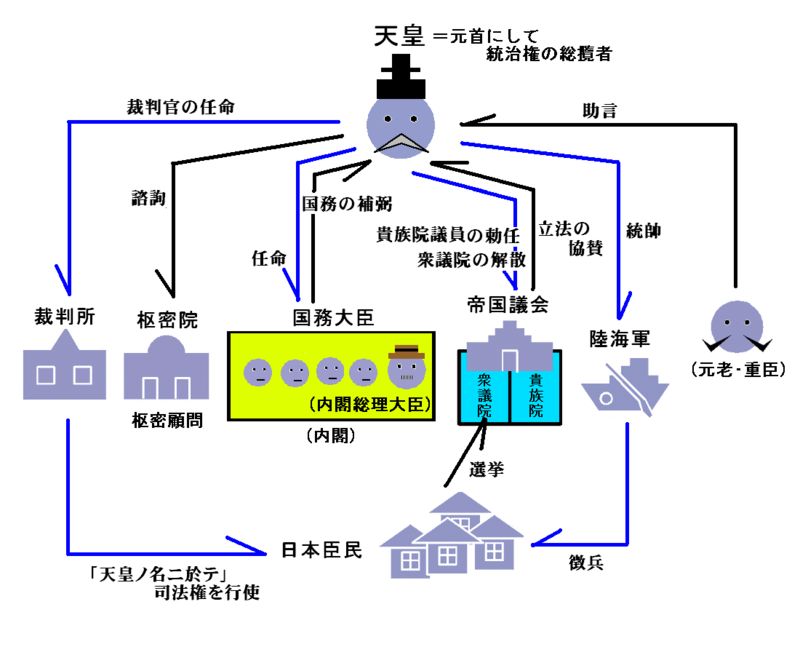

近代日本的治国模式其实有点搞笑,虽然国会内阁一样不缺,但没有元老来打压这个体制,国家是玩不转的。宪法上规定只有天皇享有大权,可天皇又深知自己与人类不同,因此大事小事能不吭声就不吭声。

最高权力的掌握者不承担责任,没有强臣,国家就会精神错乱。常常是一个身子,N个脑袋,都想指挥,不想负责。整个机器要么一动不动,要么狼奔豕突。

明治初期的强臣们不是没想过防止国家精神错乱。伸张民权,限制公权,这是宪法上防止国家精神错乱的传统做法,他们也认可。

但怎么保障民权呢?

有人说只要尊重人们常识中的权利就好,宪法是用来限制君权的,民权天经地义,而非因为宪法规定才有。有人说得在宪法里写明人民权利一二三四五都有什么,人家西方都这么干。

其实在天皇大权的背景下,想侵犯民权,都不过是天皇一句话的事。用天皇不常开金口的惯例麻痹自己,这些强臣们逃避了一个终极问答:

如果天皇不能为决策负责,那判定权力正当性的最终标准不应该还给能负起责来的国民吗?反正天皇不怎么说话,如果国家不能负责,那让国民主权、国民负责不就好了?

想弄明白这件事日本这个操作系统不支持,得先看为什么原厂配置里西欧行得通。近代西欧打倒封建与神权,建立起来的制度大多不是自然形成的。就像我们教科书里学的,常常是哲学家或法学家先构想一个制度出来,然后这个抽象的制度变成了现实。

发明出来的“国家”从“上帝”那里抢来了统治人民的权利,从神管人变成了人管人,“国家”攫取了相当可怕的权利。

人何德何能,可以统治、惩罚、处决另一个人呢?你脑子里想出来的制度怎么就能让大家过得好呢?这种把握巨大权力的恐惧感让国家面对人民始终能畏惧三分,而西欧的市民社会也极为发达,国王与国家靠不住的时候,国民有自救的知识与能力,社会可以被快速动员起来,所以国民有与国家分庭抗礼的资本。

以上这些基础日本通通没有。

中国的儒家讲的天命观,到了日本也被删减得差不多了。日本没有市民社会,国民也毫无自救自助的能力,也就没有反抗权威的能力,正因为如此,日本的近代化几近神速,因为没有任何障碍。

这是一个暴发户型的社会。所以国家依旧可以维持自己的大权,民众依旧能过着古来的部落共同体的生活。天皇作为想象的大家长,不会犯错,完美无缺,调和众生。靠着这样的两极,明治维新才能顺理成章。在这样的体制下,专权与民主毫不冲突,只要好好维持,似乎日本就大有希望。

然而这毕竟是现代社会,两者必然交流,交流就会生出问题。一方面,国家机器要扩张权力,管的事情必然越来越多;另一方面,部落家族关系渗透到国家机器里,整个官僚体系人情脉脉。

所以明治国家什么都管,领导却无法统一。天皇大权在握,却只专心吃饭;其他人都没有对国家负责的义务,也没有对国家负责的能力,便尽心尽力往两头拽。

这样的结果就是平庸的国家。要求全面现代化的共产党被日本政府拍死了;要求回归部落人情的极右翼也被日本政府拍死了。干掉天皇或者让天皇负起责任?对不起这是国家爱豆你动不得。

平庸就是福啊!

平庸的恶性循环就是国家越来越与民众的常识割裂,明明平庸得要命,却非要谋求超级权力, 同时权力的主人拒绝对任何事情负责。然而幸运的是,这种结构里,人们会把国家的贪得无厌归结为上面的人学西方学歪了,是学西方的人太垃圾,绝不是天皇有什么问题。

基层极度散漫、缺乏国家意识;国家能力不足,人情关系横行。平庸让人痛苦,但日本人要么喝酒消愁,要么剑走偏锋,但就是不会质疑。

这种习惯最终让问题无法回避的日本走上了战争的不归路,即便在那里,整个国家还是权力无限大,却没有人愿意负责。

后来的故事,我们作为二战战胜国就很熟悉了。

丸山的论述就到这里,近代日本受到西方知识的冲击,拖着东方的躯体做出了回应,回应得不算特别差,但也绝不算好,最终让自己失心灭亡。

但不论如何,这是近代东亚史中,非常有意思的一个公案:究竟是什么,让一个自诩现代的国家,全面性地酷爱甩锅。

春节假后第一天,愿大家在丸山的文字中体会思考的乐趣。

天皇制下的无责任体系

关于近代认识论的构造与近代国家的政治构造之间的密切关系已由卡西尔、施密特等人从思想史的角度进行了阐述。这种关系也表现于类似的政治理念因各国民之相异而带有个性的组织化形态这一点上。

例如在欧洲,如果说大陆的合理主义有以绝对君主的政治集中(官僚制的形成)为前提形成的法治国家(Rechtsstaat)与之融成一体,那么英国经验论则有在地方自治基础上作为自主性集团的逻辑培养起来的“法的支配”(rule of law)传统与之相呼应。

同样是儒教的自然法思想,在中国则表现出较强的规范性、契约性的特征,而在日本却表现出权威(恩情)和报恩的契机,这并不仅是学者解释上的差异,而是渗透到封建制或家产官僚制内部、构成其现实的作用关联的一种“精神”。

幕藩制所内含的“天下乃天下之天下”的“民政”观念,到了幕末尊王攘夷思想中,便转换成“天下乃一人之天下”的“一君万民”理念,这成了维新时期绝对王政集中的思想准备。

这里也不难看出上述状况与世界认识未得到合理整序而致使“道”的多元并存的思想“传统”之间的关联。

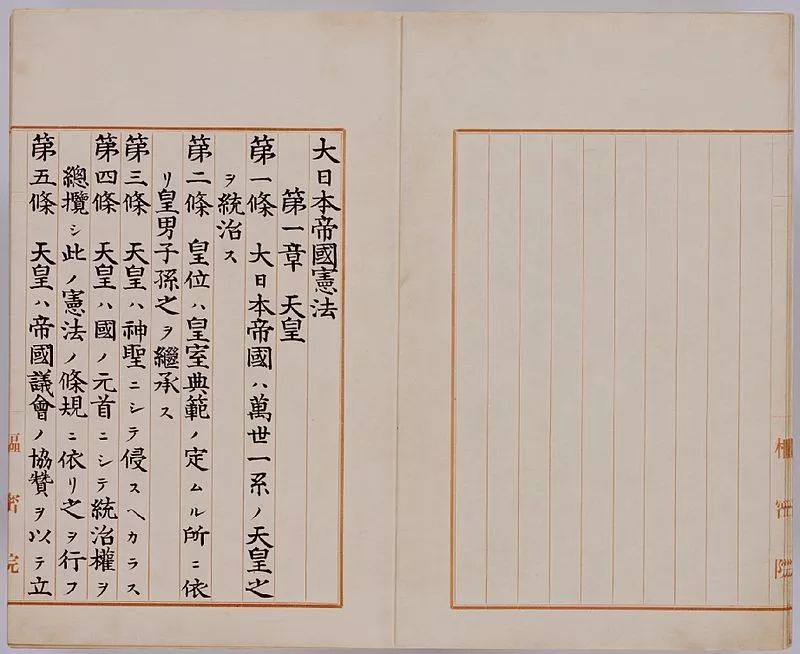

明治宪法虽采取了“几乎在其他各国中难以见到”的大权中心主义(美浓部达吉的话)和皇室自律主义,但不如说,也正因这个缘故,造成了一种非依靠元老·重臣等超宪法的存在作媒介就无法使国家意志达到一元化的体制。

这种现象也由于有一种行为方式在冥冥中发挥作用,即回避把决断主体(责任的归属)明确化,倾向于“互相依赖”的暧昧行为关系(如抬神舆所象征的那样!)的方式。

“辅弼”说到底,就是一边揣度统治的唯一正统性源泉的天皇意志,一边通过向天皇进言来对其意志赋予具体内容。前面论述过的无限责任的严格伦理在此机制中往往包含着跌入巨大的无责任体系的可能性。

明治宪法体制中的最终判定权问题

在政治构造内部极力回避主体的决断,其反面则如上述伊藤的言语所表达的那样,使从外部来驱动这“一大器械”的主体绝对地明确化,从而消除关于宪法制定权力的任何纷争的余地,这正是天皇制制定者的苦心所在。

明治宪法之所以必须是钦定宪法,这绝不仅仅是制定宪法中的手续问题,而是用以规定今后以君权为机轴的整个国家机构活动的不可动摇的方针。在这个“近代”国家中关于制定宪法的权力归谁的问题,从那以后无论从学问的角度还是实际生活的角度,都没有“探讨”的余地了。

在进入第二章“臣民的权利义务”一项审议的时候,森有礼突然对原案提出重大异议。森认为将“权利义务”的字眼写入宪法是不妥当的,所谓“臣民”只是“subject”,所以臣民对天皇只有“分限”和“责任”,而没有权利,所以主张将其全部改为“臣民的分限”。

伊藤马上对森有礼的观点予以反驳。他说:

“森的主张可以说是命令我们撤销宪法学和国法学。本来创立宪法的精神在于,第一、限制君权;第二、保护臣民的权利。所以,如果在宪法中不写入臣民的权利而只记载其责任的话,那就没有必要制定宪法了

……臣民只有无限的责任,而君主则有无限的权力,这样的国家称之为君主专制国。……如果从宪法中删除权利义务,宪法就不能发挥人民的保护者的职能了。”

在此伊藤似乎表现出堂堂的“进步主义者”姿态。那么,自从向公议所提出废刀令以来一直作为政府内部首屈一指的开明派人物而著称的森有礼,为何在此变得“反动”了呢?

然而,森有礼有他自己的见解。

他回答说:

“臣民的财产及言论的自由等是人民天然所具有的,在法律范围内对此既进行保护又加以限制。所以,把这些权利作为写入宪法后才产生的东西来提倡是不恰当的。

……另外,如果粗暴地对待臣民所天然持有的权利,无端地提倡王权而不保护民权,那就是专制。而且,内阁应是为保护臣民权利而发挥作用的,所以即使在这里删除了权利义务的字样,臣民仍然可以保持财产权及言论自由。”

论战还继续下去,在此就不多赘言。作为实际问题,森的“本分”论是不现实的,被伊藤击败也是当然的。

但是,这里所潜伏的对立要更加复杂,内含着不少思想性的问题。

森有礼的主张极其类似于从斯宾诺莎到霍布斯的自然法思想,是站在官方的权力关系与个人不可侵犯的自然权利的二元论立场上的。

宪法属于前者的规章,在此范围内,森力图集中地把日本“国体”特殊性的内容纳入其中。但关于人类与生俱来的自由权,森主张这是任何人为法和权力体系都不能包括的事实上的权利。

曾在明治五年,森有礼写于美国的《日本的宗教自由》(英文)中就尖锐地指出,不管是什么样的政治权力都不能侵犯人的内在的自由。当时的青年森有礼的思想在这里仍继续发挥着活力。

而伊藤却试图把自由权完完全全地收人宪法内。自由在此便消解于实定法上的自由之中,而作为绝对的自由者而独立于宪法所赋予的权利义务关系之外的,只有作为这部宪法的制定者的天皇。

两者的思想的差异决不仅仅是学院式的不同。

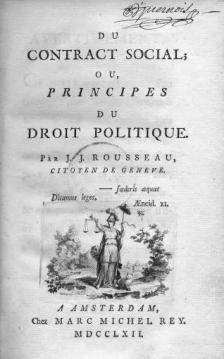

在这里,森的“二元论”的问题,在于没有回答最终决定君民相互的权利界限——即在紧急状态下能作出判断的,是君主还是人民这一疑问。而社会契约论所阐明的人民主权的历史意义也正在于此。

在这个意义上,既然采取钦定宪法的原则和君主主权主义,那么比起森模糊地遗留了最终判定权的问题,伊藤的主张无疑是更加首尾一致。

但是,这种由宪法所“保护”的良心和思想的自由,只要“国体”自在地渗透到内在性中而具有能作为“保护监察”人民的精神的侧面,即使只是容许范围的问题,其最终就不可能成为原理上的保障。

与之相对,森所主张的一方面是君权在法律上的绝对性,另一方面是市民权在事实上的绝对性,这种二元论具有其现实性,仅此而言,其意识形态的粉饰性毋宁说更少。

这种二元论,与自由民权运动家所高唱的“作为市民虽不自由,但政治方面能自由也可以”以及与其追求个人领域内的自律——社会底层中近代性人际关系的确立,不如更热中于获得参政权的想法正好相反。

但是,森也好,大多数的民权论者也好,当然包括伊藤,他们都同样缺乏如下想法,即为了保障个人的、日常的自由不受权力的侵害,国民必须确保自己手中拥有对整个权力体系的正当性进行判定的根据。

对作为虚构的制度

及其局限性的自觉认识

把宪法以及其他法律上的政治上的制度,与制定制度的主体问题割裂开来,而作为既已完成的东西来论述的思想方式,与那种把思想、理论等作为既成品看待的思考方式是有紧密关联的。

在近世欧洲,由唯一绝对神有计划地创造世界秩序的思考方式被世俗化,这就内在地准备了通向由作为自由责任主体的绝对君主来创造形式上的法体系、合理的官僚制度以至统一的货币制度的道路。

形成其逻辑媒介的,正是使精神脱离物体,力图根据“我思故我在”的原理,以认识主体(悟性)去构成经验世界的笛卡儿。

绝对君主的历史事业,是把根据中世自然法——这里的自然从属于超自然,自然秩序的各部分各自蒙受神的恩宠而构成有机的阶层秩序——所阐明的教会、贵族、行会等封建身份的自主特权进行了解体,并使之改变为平等地服从统一主权的国家成员。

这一历史事业,一方面带来了对权力的理性的自觉(国家理性的问题),另一方面把巨大的人类潜能从教会自然法的束缚中解放了出来。以这两个契机为发条的强大国家秩序的合理组织化,在包含着绝对君主制的历史局限所产生的不彻底性之中,构筑了形成近代国家的基础。

而且,此时特别重要的是,正如同特洛尔奇所指出的那样:

“这是国家在与教会斗争的过程中,获得了有关自己世俗权力的尖锐而明确的意识,与此同时,也认识到了对生的充溢不能统治,也不应该统治。”

对作为虚构的制度的自觉认识,同时也是对虚构与现实生活之间尖锐的分离与紧张的自觉认识。但这种自觉认识随着欧洲近代的完成以及各种制度开始自动运转而渐渐淡薄,并在那里滋生出制度的物神化这种“近代危机”。

尽管如此,由于一方面有绝对的超越神的传统,另一方面有市民的自发结社和再结社的精神,所以直到今日,那种自觉认识在欧洲的思考方式中依然没有完全丧失。

经历了从霍布斯到洛克再到卢梭而完成的近代国家政治理论,与近世认识论的发展并行,虽然各有很大的不同,但都同样地承继了由主体的作为使经验世界组织化的这种想法,把作为顶端的创造主体的君主的作用转回到底层的主体的市民的作用上。

而且,此时作为虚构的国家观还结出了社会契约论的果实,而对于“生的充溢”与制度之间的距离感依然被保持着。使这两者的二元紧张关系得以逻辑化的,正是确立“自然状态”和国家状态——仍以各自不同的方法——的关系。

即使“契约说”作为一种“学说”变得陈腐以后,那种把“由绝大多数人服从于少数人”的旧有政治社会的现实看成“一个惊人的现象”的自觉意识,在上述紧张意识的支撑下形成了市民社会的传统,并成为不断地对权力正当性的根据进行质疑的源泉。

近代日本的制度和共同体

日本统一国家的形成和资本的原始积累的强势实施,在迅速应对国际压力、从而“不亚于外国”的目标下以惊人的速度推进。

不用说,这些已经原原本本地被一刻也不停息的近代化——官僚制的统治贯彻到末端的行政村,以轻工业以及巨大军需工业为主轴的产业革命被迅速推行——所继承。

之所以如此,其社会的秘密之一,在于以自主性特权为依据的封建的、身份上的中间势力的抵抗力非常脆弱。在明治政府开设帝国议会之前,不得不先创设华族制度(造出来的贵族制,这本来就是形容矛盾),由此讽刺意味可知,像欧洲的那种承担社会荣誉的坚韧的贵族传统、自治都市、特权行会、拥有禁入权的寺院等对国家权力形成社会性抵抗的势力,在日本是何等的脆弱。

前面论述过的“出人头地”的社会流动性之所以能相当早期地形成,其原因就在于此。在政治、经济、文化及所有方面,近代日本都是暴发户型进升的社会(统治层本身则多由这些暴发户构成),而未经民主化的“大众化”现象也伴随着科技的普及而比较早地就显著形成了。

总之,以条约改正为有力动机的制度“近代化”,只是由于缺少来自社会的抵抗力量,因而在以国家机构为主的社会各领域如入无人之境地展开。

但如前所述,绝对主义的集中在权力的顶端现出了“一身多头的怪物”,与之相对应,社会的平均化也在最底层的村落共同体面前而停滞下来。

毋宁说处于两极的中间地带迅猛发展的“近代化”,在制度上和在意识形态上,都是通过保留和利用顶端与底层两极中的“前近代性”而成为可能的。此时,在维持底层共同体构造不变的情况下,使其构造与天皇制官僚机构连动的机能在法制上成为可能的,乃是山县有朋所推进的地方“自治制”。

而以这种共同体为基础的地主、名望家的支配正好成了其社会的媒介,有意地使这种结合意识形态化的,则是所谓“家族国家”观。

依据这种同族(当然包括拟制)的纽带和共同祭祀,以及“邻保互助的旧习”而成立的部落共同体,在其内部不允许个人的析离,并作为情绪上直接的结合形态来避免明确的决断主体以及露骨的利害冲突这一点上,还有作为“固有信仰”的传统发源地这一点上,在权力(特别是通过入会及水利规划所表现出来)与恩情(头目与下属的关系)的非自觉地统一这一点上,可说是传统人际关系的“模范”,并成了“国体”的最末端“细胞”。

其部落共同体正是与顶端的“国体”相对应,使超现代的“全体主义”、协商性的“民主主义”、温和的“和平主义”等一切意识形态一开始就内包于其中,正因如此,其共同体是解脱一切“抽象理论”的束缚,使之拥抱于“一如”世界中的场所。

因此,尽一切办法遏制伴随近代化而发生分裂、对立等政治状况的要素,防止其向顶端的“国体”和底层的“春风和气养子育孙之地”(山县的话)的“自治体”内部渗透,这是从明治到昭和期间令统治阶层一直煞费苦心的事。

"在这样的家中,以家长为中心,一家是一个共同体。在那里没有私有财产,共同劳动,共同拥有。尊重家中的长辈,长辈亦须体恤、慰劳晚辈。为养育子女,作为一家台柱之人必须辛勤劳动。

一家如有病人,那病人当然比任何人多消费一些,但其他人决不会说这是不公平。……这里并非理论在支配,而是现实在支配。

这种家族主义的特征,今天我们应打破其封建的形骸,将其作为新事物来接受。共产主义者所梦想的社会就在我们的脚下。"(小林杜人编《转向者的思想与生活》第15页。)

合理化的下降和共同体心情的上升

日本近代国家发展的可动机制,一方面是中央推动的近代化(合理性的官僚化,不仅成为官僚体制本身的,而且有成为经营体及其他机能集团的组织原理的倾向)向地方与下层波及、下降的过程.

另一方面是上述以“村落”或者“乡党社会”为模式的人际关系和制裁样式——并非是糖果和皮鞭,而是“眼泪的斥责、关爱的皮鞭”(《劳政时报》1942年8月21日)——从底层上升,并转移到所有国家机构及社会组织内部的过程,由这两个方面无限地反复交替而形成。

所以,一般来讲,无论何种组织和集团,无论上中下哪个社会层面,都可以发现近代社会所必须要求的机能合理化——基于合理性而成立权限阶层制——的契机,与家长式的或“派阀”、“人情”式人际关系契机的复合。

这在认识论方面,表现为非人格的=合理思考的形式,与对直接的感觉或惯习靠拢这两者的并存,而作为机能方式,表现为领导权不一元化,并且对他事胡乱关照的倾向(用福泽谕吉评价明治政府的措辞来说,就是“多情的老太婆”的倾向)。

而且重要的是,天皇制社会的顺利再生产之可能,乃有赖于上述的两契机—当然,因时代的变迁和组织性质的相异而所占的比重不同—微妙地相互依存而不偏向于任何一方。

随着近代化的推进,这个平衡可能会崩溃,通过自上而下地灌输国体教育和从民间吸收共同体心情来不断进行调整,这就是那里的“统治技术”。这虽然相当危险,但总算最终成功了。

正因为如此,无论从机制方面对其进行揭露的共产党,还是纯粹将其作为心情体系来把握的右翼民族主义者,(其他的社会的和政治的条件暂且不论)都避免不了被斥责为与日本帝国的常识性的——即“大人”的稳重见解背道而驰的“极端”认识的命运。

当然,相对而言,在中央官僚机构和巨大工业里,形式的合理性因素,实质上或至少在方针上是较为优越的,但越是下到底层的机能集团,就连作为表面上的方针也强调共同体的规定。

比如到了农家的小合作组,正如农政学者定义的“所谓农家小合作组,可以理解成指依存于部落内在的、非商品经济的自然村式的或传统式的凝聚力而开展种种活动的部落。”(《产业组合》,1938年5月,54页)其与部落本身是合为一体的。

但是,在大企业如果到了最顶端,反而同族的、家产制的精神和构造会具有优势。银行·产业·商务等各部门都为持股公司的“总本家”所统合,在此下面实行“掌柜政治”,这种日本财阀的构造正是用小写字母写出的天皇制国家。

制度化的进展与“人情”的矛盾

另一方面,既然明治以后的近代化在政治、法律、经济、教育等所有领域引进了源于欧洲的“制度”,并且是在不断“改良”的形式下被推进的,而日本帝国既不能彻底进行合理的机构化,又不能只依赖于“人情的自然”,就不得不常常为崩溃的感觉而烦恼。

也就是说,一方面占统治地位的意识形态方面不断发出忧虑和警告,指出制度化破坏“淳风美俗”(“民法出而忠孝亡”——穗积八束),另一方面由“下”面不断陈述苦衷,指出官治(其又被等同于法治)“偏于形式”,脱离“地方实情”。

这种状况正成了玄洋社、大日本生产党以来的那些代表日本的“田园侠勇”的国粹团体、或直接把持农村“实情”的中小地主等反中央、反官僚主义的发酵源”。

其内在的矛盾非常复杂。

第一,“实情”既然植根于共同体的习俗中,其本来就与合理化=抽象化总体不相容,因而无论何种近代制度,本来就不可能与“实情”相适应。

第二,“制度”往往作为既成品,并且在各部门零散地引进,并在与制度化过程(整体的计划性与个别的实际调查结合的过程)相脱离的情况下被实施,所以,越来越招致与现实之间的恶性循环。其“改善”也不过是所谓官员玩弄机构,桌面上的自我运动。

第三,本来,近代的制度和规则是以社会现实的无限多样性为前提,通过对其进行规范和整顿而确立起来的,因此在那里,规则的整齐划一性是与其对“局限性的认识相伴随的(参照上面对特洛尔奇的引用)。

但在近代日本,其机制是由权力和恩情的自身统一来运转的,所以它无限制地渗透于日常生活内部,带有左右日常生活的倾向,加之其尺度反被“情面”所掣肘而伸缩,以致尺度也无法发挥平衡的作用。

这样一来,一家一村“水泼不进”的共同体感情或对此的乡愁,在大都市的杂乱状况(无计划性的表现!)进一步刺激下,以各种各样的旋律奏出了“近代的超克”的通奏低音。

所谓“淳风美俗”就如诊断结核时注射液的阴性反应状态,因此在这里,各个农家超越共同体秩序而“直接”进入贩卖和购买的流通领域的倾向、地主对土地的脱离、青年及妇女的自主活动、投票行为的变化等等一系列对农业危机产生的经济上、政治上的反应无须赘言,大概都市化的普遍影响—由于无免疫力而表现为更激烈的形态—威胁着其“健康”。

不仅如此,甚至连本来应内在于部落行为方式的消极一面,也被认为是阳性转化的结果。连东北农村也广泛出现逃避征兵的倾向,在联防区司令官的报告中被说成是“自由主义、个人主义的影响”。(据大正2年12月调查《各联防区管内民情风俗思想界之现状》)

这种反抗不一定以中央=官僚对地方=农村的形式来表现。

在制度中的精神方面,如前所述,只要是形式上的合理性与家长式心情相复合,这种反抗,或以企业的“制度”对“进步”官僚不满的形式也就会不断产生。

明治29年,涩泽荣一针对工厂法案强硬地表示:“我坚决反对仅仅根据偏执一方的道理来设立完全模仿欧洲的事物的做法”(在第一次农工商高等会议上的发言)。

自他提出这种意见以来,从劳动组合法案到退职金积存法案,资产阶级对雇佣关系的法律规定所作的一贯抵抗,无需赘言,也是把劳资间的“淳风美俗”作为根据的。

这里的摩擦存在于“近代”行政和“近代”企业之间。

部落共同体的人际关系可以说是日本社会的“自然状态”,在其范围之内,那里也提供了对自上而下的近代化=官僚化(国家状态)的日本式“抵制”形态的模式。

但是,这种“抵制”形态与从实感中抽象出来的一般规范意识本来毫无关系。因此,其“反抗”作为规范的形成力量,因而作为秩序的形成力量是不发挥作用的,而只停留于以非日常的形式来爆发。

所以那往往是舍弃生活的场面,只依据时务性的“慷慨”而不通过组织的媒介,就一举地把自已与终极价值合而为一。

结果反而使其抵抗,或被消解于体制方面的操作中,或大则在召妓游乐的酒馆、银座酒吧等地方小则在乡村的集会中,通过放歌“富士的白雪”来发泄其能量,最后再次封闭于日常的“实感”世界中。

由于日本的民族主义恰好是由来自底层的家族爱或部落爱向体制总体动员的方向与官僚式国家主义的方向合流而成,所以,就如穗积八束等官府的国家主义者所感慨的那样,

“我们固有的忠孝大义是受中外所钦慕,可对万国而引以为自豪的,然而在国家的自觉意识方面,我们尚有羡慕欧洲一些立宪国民之处”,

“所谓的忠君爱国之至情都多流于粗鲁的慷慨之心,在辩论以身殉国大义的同时,又造出虚伪的事实来躲避兵役义务,隐藏资产以逃避课税。”

近代日本的国家主义直到最后仍为其两难之境所困扰,而上述“抵制”的两面性正好与这种情况形成表里关系。此种无自然权的自然状态也许就是“潜存于日本文化根底”的东西(きだみのる)。

既然它是未经过抽象的具体”,那么就不会从中形成质疑权力根据的姿态。

说明:

本文原刊于丸山真男所著《日本的思想》一书,

由生活·读书·新知三联书店于2009年出版发行

文中内容不代表东亚评论观点和立场

作 者 | 丸山 真男

编 辑 | kalin

本文未标明图片均来源于网络

原标题:《明治维新这么多年了,怎么还这么爱甩锅?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司