- +1

上海城记|《音像世界》:红布,传教士,诸神的黄昏(三)

6.竞争

会刊的落幕等同于《音像世界》歌迷会进入冬眠。这个民间组织在鼎盛期拥有一千六百多位会员,到了1996年秋天,本地会员萎缩到两百左右,外地还剩一百出头。会费每年收十五元,比歌迷会1989年创立时加了五成,而正刊的定价却在这七年内翻了不止五倍。物价飞涨,国门大开,告别了精神文明的若干年自然灾害,会员已经不是办活动放点录像带就能满足的,1996年,摆在他们面前的诱惑与选择已经超出了食堂主厨的业务范畴。张磊不敢涨会费,怕进一步赶跑会员,只能减少活动次数和会刊的期数。可是,这两大内容一减,参加歌迷会不就成了一种口头行为吗?

人类的生活方式即将改变。电脑正在大城市以及高等院校普及,《大众软件》在上世纪最后几年的大学校园是一本非常抢手的杂志,已经取代《音像世界》成为社交娱乐的头部流量。《当代歌坛》跟《音像世界》比肯定是肤浅的,但是在让学生族付钱这件事情上,他的表现足够“当代”,而《音像世界》还停留在清末民初的意识形态。他是一部漫长的文艺片,节奏舒缓,好像从来就没有研究过市场,也缺乏对消费群体的细分。他的风格,是袁智聪式的共冶一炉——摇滚、流行、Hi-Fi、古典、影视、电音、爵士、红歌、戏曲、民乐——亲爱的读者同志,我帮你打包好了。这也是David Bowie的特色——摇滚变色龙,所以《音像世界》不停地改头换面,从创刊到停刊,大大小小的改版经历了十几次,每改一次就流失一批读者。这不是杂志的问题,《音像世界》的水准未曾改变,真正改变的是读者。不再委曲求全的他们追求一个“爽”字——摇滚乐迷希望整本杂志的摇滚纯度即使达不到工业酒精的标准,好歹是一瓶白酒;追星粉丝想对那些乌七八糟的非流行内容说:“你是不是该安静地走开。”

到处讨好,结果到处都是怨言。长期以来,《音像世界》疏于正视读者。它看大量的读者来信,听大量的社会声音,这是它的态度,就像一名政客。本质上,它从未改变。它是一本综合性的音像类刊物。用张磊的话说:“每当我在内容上有一些想法的时候,领导就会敲打我:‘注意哦,我们不是同人杂志。’”

由于高度市场化,欧美的音乐杂志就像专科医院,一个科室下面还要细分。以摇滚乐为例,Uncut侧重老摇滚,Q偏向主流摇滚,Wire的关键词是前卫。与之相比,《音像世界》简直是社区医院的格局,只有内科外科,加上几名老中医。更可怕的是,《音像世界》常年致力于普及音响知识,有关器材和录音载体的讨论经常横跨数版,以至于任何一本国外的音乐杂志都无力成为《音像世界》的模板,但是在九〇年代,《音像世界》是很多中国杂志的模板。

《中国百老汇》1993年创刊的时候,就像一本删了音响器材、加了音乐剧的《音像世界》。《当代歌坛》在1994年创刊之前出过一本试刊号,做得颇为严肃,和它日后的“偶像”造型相去甚远,很像连载《对话摇滚乐》之前的《音像世界》。好在这本杂志及时整容,走了粉丝读物的新路,不然就会像《中国百老汇》那样不温不火。

王晓峰对《当代歌坛》的评价相对刻薄:“一本翻开之后能看到300多个歌星的照片但合上之后你记不清都介绍过谁的音乐通俗刊物。”因为通俗,更因为通俗的纯度高,《当代歌坛》席卷内地,瓜分了《音像世界》的市场。后者还是太文艺了,缺乏娱乐精神。我读过不少张学友的访谈,好像只有吴珏(港台版面的责编)会在1996年这样的时间点把张学友当音乐人而非歌手来采访,和他讨论“豁达计划”之于香港乐坛的功过得失。我对那篇文章(1996年3月刊,P12-13)的印象比较深,它透露了编辑部料理流行题材的文化倾向。

1996年,《音像世界》开始刊发邱大立的文章。邱大立此时已经从他的阵地《音乐天堂》离职,但还为之供稿。他当时在广州卖打口,幻想办一本名为《声音》的杂志。现在的他,嗓音依旧慵懒,语速缓慢,完全忘了自己曾是《音像世界》的作者。

读者的记忆还在,那是1991至1994年的老黄历,但当时真正在音乐上引领邱大立的却是一台全波段收音机。比起BBC电台,《音像世界》提供的欧美资讯无疑是滞后的。邱大立由此成为消息灵通人士,他最初为《音乐天堂》供稿的过程就像英语的听力测验,更多的是编译和搬运,而宾主之间的邂逅桥段跟《音乐天堂》的多数受众一样,发生在音像店里,而非书报摊。这与《音乐天堂》的身世大有关联。这本刊物1992年在广州诞生的时候没搞定刊号,以有声读物的方式出版与其说是创新,更像是自保。刊号在我国是一个比书号更加稀缺的资源。没有刊号的杂志,美其名曰“地下杂志”,就像《音像世界》歌迷会的会刊,当年去邮局是无法按印刷品来寄的,走平信意味着发行成本的增加。《音乐天堂》非常睿智,每期给江西文化音像出版社一笔钱,换取音像发行号,这个行为类似今天的出版公司向出版社买书号。这样一来,户口算是报上了,可音乐版权并未得到解决,所以严格来说,《音乐天堂》有杂志之实,无杂志之名,是以盗版音像制品的身份在流通,只不过在版权法没有严格执行的当年,这种情况比比皆是。就像九〇年代内地乐坛传的那些段子:正版磁带卖了几十万盒,盗版销量破百万。

《音乐天堂》的最高销量达到二十多万份,在各大城市的新华书店、外文书店以及一些私人的音像店发行。当邱大立帮我从杂志的美术总监那里问来这个数据的时候,他有点震惊。大概他当年不太在意这些。而在我的身边,有时朋友们闲聊,扯到一些另类乐队,有些名字我最早是从《音像世界》上面读到的,但是朋友们会给出其他答案:“我最早是在《音乐天堂》上面听到的。”

听,是一个比阅读更为隽永的动作。

有趣的是,《音像世界》在《音乐天堂》发迹的大戏里曾经扮演过催化剂,后者在前者的版面上至少打过三次广告(1993年9月刊、1993年11月刊、1994年6月刊)。第三次打广告跟邱大立入职《音乐天堂》在时间上相差不远。6月下旬,邱大立离开家乡,前往广州发展。身为编辑,他比主编洪春更懂也更热爱音乐,他力推杂志往摇滚同人读物(Fanzine)的方向蜕变。他做了张磊想做却办不到的事情,却没能像张磊那样在一本杂志待得足够久。邱大立不善处理工作之余的生活,当他发现某同事不好打交道的时候,他的答案是辞职。

《音乐天堂》的巅峰期有一件事情办得比《音像世界》高明。面对日剧和日本流行文化的大规模入侵,《音像世界》还是一锅一勺涮天下的思维,加一份碗筷(栏目)而已,而《音乐天堂》胆敢另起炉灶。《日之韵》在1994年出第一期的时候还不叫这个名字,只是《音乐天堂》的特刊,随着销量的攀升,才有了日后的单飞。这一招后来被《当代歌坛》学去了。1998年,《当代歌坛》推出了针对欧美日韩歌迷的《轻音乐》,羽翼丰满之后,派生出两本杂志,将欧美和日韩两路读者服侍妥当。这些事情都是《音像世界》在上个世纪没能办到的。面对转型压力,《音像世界》只会改版,杂志变得越来越厚,但页数增加的主要是定价,而对很多读者来说,他们想看的内容并没有对应扩充。

可是《音像世界》居然不把这些刊物视为对手。张磊甚至没有读过《当代歌坛》,没有读过《音乐天堂》。吴晓颖坦言:“《音像世界》的问题一直就是自己的问题。”编辑部在每周二上午有一个例会,1994年的时候,大家讨论过将《音像世界》做成有声刊物。只是讨论一下而已。这点可以理解。我在翻阅1992年的《音像世界》时发现了也许是内地最早的有声杂志。当年的1月刊有这样一则广告:

“中国唱片总公司成都公司1992年1月推出新形式、新面貌的《卡拉流行线》,有声杂志,塑盒精装,附送小报,有图有文有谱有声,每期精选12首,逢单月5日出版……”

《卡拉流行线》的选曲出自“中唱”从港台引进的专辑,版权没有问题。也许正因为没有问题才乏味。对歌迷来说,这无非是把市场上买得到的专辑拼凑成一个精选试听带,远不如《音乐天堂》的拓荒歌单解渴。可是囿于版权,那一步是《音像世界》迈不动的。所以“有声化”对他而言纯属鸡肋,后来在九〇年代末勉力一试,推出加CD的版本,自然是收效甚微。

《音像世界》的吨位庞大,一本杂志养了二十多号人,用张磊的话说:“已经形成对广告的依赖。”太多的现实原因制约着杂志的航向。船员偶尔瞄一眼雷达,原来这片海域已经有点拥挤了。1999年,《我爱摇滚乐》和《摩登天空》相继创刊。恰恰是从这年的1月刊起,已经全彩了三年的《音像世界》突然出现了一叠双色页。杂志的销量不好,为了缓解困局,节省成本成了一个不是办法的办法。

7.黄昏

21世纪就像King Crimson唱的那样精神分裂。它刚来的时候对国内的音乐杂志表现出了足够的善意。宽带尚未普及,这至少意味着下载一张专辑的MP3既耗时又费钱。数码音乐距离“无损”还很遥远,MP3通常压制成128k,一首口水歌占三到四兆,找到理想的下载源比在街上撞见音像店要难,当然,比较的结果后来发生了大逆转。

关于网络的恐怖,《音像世界》很早就预言了。1998年的12月刊(P32-37)就网络音乐这个新现象出了一个专题,总共四篇文章,发头条的《“狼”来了——网络销售,传统唱片业的“冷面杀手”》署名戴方,其实出自王晓峰之手。全文超过六千字,作者先是在《北京青年报》发了一个七八百字的浓缩版,只够罗列观点,所以刊登之后,业内人士拒绝理解MP3的可怕。当时有四五家唱片公司的老板给王晓峰打电话。按肇事者的说法,那些人当时连电子邮箱是什么还不知道,就跟他嚷嚷:“你凭什么说唱片业要完蛋啊?我们最近打盗版刚刚初见成效,你又开始说丧气话。”

“我们等着瞧。”王晓峰把话一丢。这场戏如果拍成电影,应该给王晓峰配一把哈利·波特的扫帚。不是让他骄傲地起飞,而是让他当一个扫地僧,以德服人,把唱片业的追梦人统统赶走。

王晓峰当年预言了MP3的暴行,却没能体察到网络还会对书报亭下手。2019年的岁末,丁夏老师组局,我有幸和“三表哥”、王江教授这些《音像世界》的故人聊了一些AV World的话题,他们都不清楚《音像世界》的停刊时间。网上也没有现成的答案。反观杂志的主要对手——《音乐天堂》2006年停刊,《我爱摇滚乐》2013年停刊,《当代歌坛》2015年停刊,《通俗歌曲》2017年休刊(公告迟至2018年1月发布)。这无疑是《音像世界》没落的例证,它在本世纪沦为一名无人问津的配角。

沦陷的起因是一桩经济案件。2000年的冬天,北京总部接到匿名信,举报有人打着《音像世界》的旗号在外面贷款。此事直接导致杂志社在此后的岁月里背着巨额债务苦苦支撑。高层变动,新领导是隔壁唱片厂空降来的,办杂志他应该说是外行,但是上任之后迅速制定了两条扶大厦之将倾的方针:1)编辑部降薪;2)改版,要那种马上“见笑”的变脸。

办杂志追求立竿见影,老员工心里犯嘀咕——领导这不是在改版啊,更像是在赌场翻牌。《音像世界》此时主要靠广告以及各地的图书馆养着,销量只剩一万册出头,跌到创刊时的水平,产量却增长了。

杂志于2000年1月改为半月刊,上半月出摇滚乐主导的《IN》,下半月发专攻偶像的《STAR》。《IN》还是充分顾及了广告客户,不同于国内当时的摇滚乐杂志,走的是时尚前卫的路线,期许在英国的The FACE、美国的Ray Gun这些成功案例中找到共鸣。《IN》的出现,或者说《音像世界》的这次分家,对杂志的老读者而言是迟来的幸福。《IN》在2000年保持着高水准,当时国内的同行趋于土摇,而它的视野与审美正在追赶时代,大力灌输后摇、人工智能舞曲,偶尔还为先锋爵士、即兴音乐、日本噪音开点小灶。如果要挑刺,那还是一个历史遗留问题,Hi-Fi和影视的版面不可能撤走,或者搬去更低龄化的《STAR》。

《STAR》如果早五年问世,大概还能和《当代歌坛》掰掰手腕。这本派生的杂志一共就出了十九期,自创刊起就被母亲托给乳娘“银润传媒”抚养。1999年11月,吴晓颖和吴珏(1994年入职,负责《音像世界》的港台、影视版面)外调去“银润”上班,参与《STAR》的筹制。《STAR》在“银润”的手里只做了一年,却换了四处办公地点,颠沛流离的命运蒙着一层纱。为什么要跟“银润”合作?“银润”为何只做了一年就毁约?难以考证。可以肯定的是,两位吴氏女编辑因为《STAR》与《音像世界》的大部队走散了。2000年的圣诞佳期,吴晓颖诞下一女。复出之后,她发现杂志社改天换地:《STAR》被“银润”退货;杂志社深陷“贷款风波”;办公地点划入市政工程,即将动迁。

《STAR》还不能不做,因为杂志社跟邮局的半月刊合同暂时改不回了,还在努力沟通。相较之,沟通在编辑会上的硝烟味要淡一些。编辑部的“发烧专业户”朱纬提了一条Hi-Fi的改版路线。领导见其他人不吭声,也没提方案,给朱纬亮了绿灯。朱先生的“发烧”版面穿着伪古典的真丝马甲常年在杂志上敬陪末座,对于《音像世界》的主流读者来说,他和张磊是这本杂志绵长而有趣的两条记忆线。朱纬的《天碟落地》和张磊的《摩登谈话》好比是碟评界的红白大赛。张磊的挑剔与严苛在前文已有展开;朱纬呢,他打分很少低于9.5(满分10),还会给出10+、10++如此感天动地的评级,读者仿佛不买一张就将失去乐迷的身份证。

2001年6月上的《IN》在封底登出了也许是杂志有史以来最虚弱的一次“变脸”启事。可是张磊为何容忍这种事情发生?在年初的那次编辑会上,他对新领导说:“我来做《STAR》。”有一条路也许通向曙光女神的宽恕。他的同人杂志热情就像小宇宙在燃烧,这一次的进化要比《IN》更彻底。

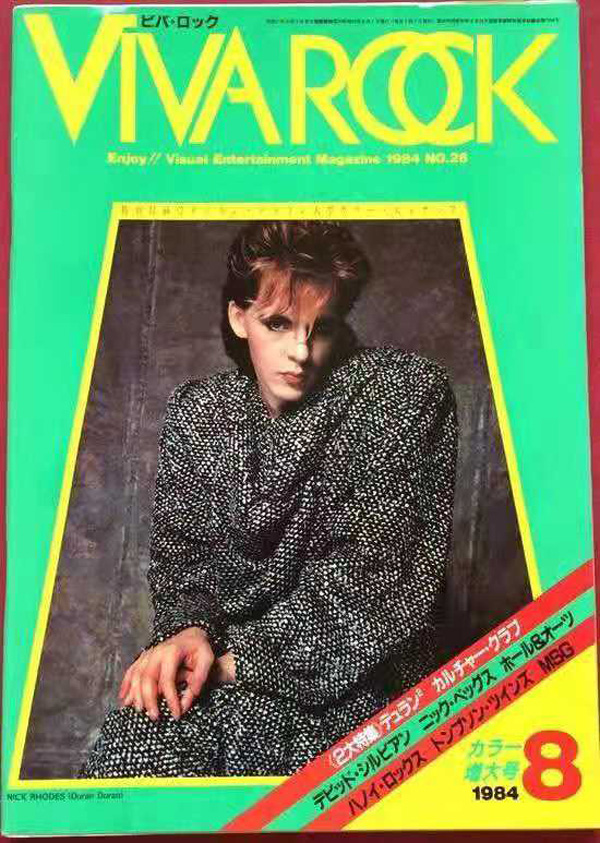

试想一个长发造型的摇滚男青年和漫画同框。这不是荒木飞吕彦一边听老摇滚一边埋头创作,这是张磊当年回家之后的状况。他迷上了日本的视觉系、Cosplay,这种近乎恋爱的感觉主要源于眼睛,和耳朵的关系不大,而且可以追溯到上世纪的八〇年代末,追溯到他看的一本日本摇滚杂志Viva Rock——还记得电台节目《节奏王国》那个流产的名字吗?

张磊坚持转战《STAR》,要为杂志纾困。他试了两期(2001年6月下、7月下),起色不大,领导让他下课。下课最根本的原因是邮局接受了杂志改回月刊的请求。《STAR》这个包袱终于甩掉了。2001年8月,恢复月刊的《音像世界》按照7月上最后一期《IN》拟定的“发烧”路线偏离读者的视野。张磊的名字从版权页消失了,一道消失的还有王江、林剑。更醒目的变化印在版权页的底部:

“迁址通知:

音像世界杂志社自8月1日起迁新址办公。

地址:上海衡山路706号3楼……”

迁址是为了配合徐家汇公园的建设。7月28日上午,中唱上海的厂区实施爆破拆除,只留了一栋“小红楼”。地铁一号线为确保安全,九点五十分起,部分区段停运五十分钟。杂志社没有追随大部队,相中了位于原址斜对面的706号,租下三楼的一半,总共五间办公室。706号是上海煤气公司设在衡山路的一个服务部。

搬家那天,张磊、吴晓颖缺席了,同事帮忙代劳。那位姓张的同事相当敬业,搬桌椅,搬电脑,可是杂志社的历年文稿、读者来信以及一些资料沉重得让他为难,特地去请示领导。领导倾向于减负。所以,当张磊第一次出现在新编辑部的时候,他还挺惊讶的,不过负面的情绪并没有持续多久。

张磊当时和王江、鲍佳乐合开了星船文化传播公司。2001年的《IN》有几期质量滑坡,或多或少,归咎于这个公司。从那年的春天起,张磊忙于拉赞助,要办一个Cosplay大赛。这将是Cosplay在中国的首个全国性赛事,尽管它传入内地还不足两年,但是张磊已经认准了,就像他在上世纪八〇年代中认准摇滚乐那样。也许还有一点耿耿于怀,因为在他眼里,如此有前途的事业最起码在《STAR》的层面居然被枪毙掉了。

《STAR》有个版面,专门拍美少年。拍完动漫圈的红人王玄之(拉拉),结识了画漫画的焦蓉,由此,张磊闯入了Cos圈。Cosplay当时被圈内译为“酷视流”,上海的活跃分子在一千人左右。张磊四处奔走,鼓励大家参赛,这比他在1989年筹办《音像世界》歌迷会要艰难。2002年6月3日出版的《三联生活周刊》登有王晓峰的文章《自娱自乐酷视流》,以追星亚文化的视角报道了张磊的“极炫自我Cosplay大奖赛”。比赛在京沪两地轮番进行,持续了五个月,首都媒体给予了更多关注,网上现在还能搜到几篇《北京晨报》的新闻,最后一篇题为《国内首个COSPLAY大赛在上海落幕》。

赛事落幕,张磊从《音像世界》正式离职,这两件事集中在2002年的8月。

2003年,《音像世界》又改版了,英译名从“Audio & Video”改为“Feel”。吴晓颖的解释是之前的译名不够确切。这话是道理的,因为长期以来,杂志被读者戏称为“AV World”。

此后的三年,《音像世界》和张磊在两条故事线上与低潮缠斗。Cosplay难以变现,比赛只办了一届,张磊和王江被迫接一些品牌宣传,办了不少小型演出。王江退出之后去了环球唱片。大约是在2006年开春,王铁城有天在马路上偶遇张磊的妹妹,当时在中唱上海担任副经理的王铁城问起张磊的近况,张磊的妹妹忍不住抱怨,无法容忍哥哥一把年纪了还在瞎折腾。两人居然聊出了同仇敌忾的感觉。

与此同时,《音像世界》最后一次引发围观。吴晓颖作为《音像世界》的末代主编,她治下的最后一期杂志是2006年2月刊。《音像世界》停刊了。随后的3月刊不妨以转世来区分,杂志只保留《音像世界》这个刊号,完全由其他团队制作,对外宣称是美国Rolling Stone杂志的中文版。崔健封面的创刊号附送一顶帽子,销量据说突破了十二万册。更让人震惊的是,这次转世随后就引起了有关部门的关注。与海外媒体合作却没有官方的祝福,Rolling Stone与《音像世界》的婚姻被法律认定为无效。

吴晓颖为此写了大量的检讨,向新闻出版局,向总公司,包括年度总结的时候向杂志社。罪状与细节早已漫漶,只记得2004年的尾巴,抑或2005年的头上,总编室接到过一通电话,香港万华传媒拿到了美方的授权,态度诚恳而坚定,《音像世界》是Rolling Stone在中国借壳上市的首选。合作谈了一年,领导认可,落实到合同是五年的长约。不过这纸契约很快就废黜了。

《音像世界》的第二次转世由北京的一家文化公司承接。原编辑部只剩下终审的权力,换言之,吴晓颖挂着副总编的头衔,每个月的工作就是坐在办公室里审稿。形同虚设的杂志社因为房东煤气公司拒绝续租不得已再次搬家,慈云街(天钥桥路380弄)成为下一个落脚点,而张磊已经先一步回归了中唱上海,担任珍贵录音的再版编辑。

回顾张磊的大半生,王铁城为他的老同学、老同事归纳了两条规律:凡是张磊下决心要做的事业,第一,肯定是超前的,第二,基本上是赚不到钱的。张磊把他的光环带进了中唱上海,再版了大量的民国老唱片,主要集中在时代曲、评弹、滑稽戏以及北方曲艺。黑胶尚未回潮,那几年,实体唱片在国内的销量深陷谷底,有些CD的发行量在三四位数之间荡来荡去。

写乐评跟买唱片一样,也成了某种古早的生活方式。它们唇齿相依,彼此有许多相似之处,譬如乐评也需要载体,也面临格式更替的阵痛。我们怀念纸质的乐评,更放不下网络带来的便利,尽管这种便利让乐评人中的一大部分遁形为搬运工以及翻译家。而另一部分,或减产,或改行,或者拒绝以乐评人自居,仿佛这个词跟“文艺青年”同流合污。所幸乐评还在,已经跳脱了文字的形态。音乐播客的创作者越来越多,听众也是。以往,我们阅读乐评所期许的营养被主播的口水稀释了,可即便如此,大家还是乐意,甚至觉得当一名听众不是为了主播放的那些歌,而是欣赏他们(包含嘉宾)的口水在乐史的幽暗隧道里滴滴哒哒的回响。

纸质的乐评还能提供什么?一本音乐杂志如果无法理性地回答这个问题,那么它和终点的距离就会被网络缩短。

《音像世界》作为刊名最后一次出现在杂志上是2009年的冬天,11、12月的合刊,总二百八十三期。封面上的赵薇躺在草地上,双手举着放大镜,顶着杂志的英译名“AV Life”。吴晓颖此时已离职,因为《音像世界》杂志社作为法人单位早在2009年的春天就注销了。杂志社于年初接到了总部下达的解散通知,退了慈云街的房子,搬到中唱上海的厂区,在钦州北路1066号74栋7楼度过了最后的几个月。仿佛宿命,张磊居然也在那层楼办公。

有时候,张磊会来串门。《音像世界》的遗老遗少在编辑部这个空壳子里重聚。经常是面面相觑,找不到话头。那间办公室在吴晓颖离职之后并没有清空,一直保留到2018年,摆了几口铁皮柜子,里面藏着《音像世界》的历年合订本。吴晓颖嫌杂志重,占地方,平时不愿意带回家,她只在离职的那天运走了一整套。

张磊留了完整的歌迷会会刊、十八本《IN》,以及他做的两本《STAR》,其他与《音像世界》相关的印刷品全被他扔掉了,在他搬家的过程中,包括那些在歌迷会活动上放过的4AD录像带。

他让记忆说话的时候,正抽着王铁城递来的烟,那是2019年的圣诞夜,组局的丁夏坐在王的右边,正在喝茶。

“你怎么舍得丢掉啊?”我不解地提了一个傻问题。

“是呀,现在想想那些录像带倒是有点可惜。”

白岩松的选择恰恰相反。在他为别册《我的娱记时代》写的开场白里有这样一段话:

“送别这样的杂志,如同送别与青春有关的记忆,总是有些不舍,至今,那近十年的《音像世界》,我大多都保留着。那是这本杂志也是我最好的一段时光。”(P6)

“最好的时光”,仿佛来自福楼拜的小说《情感教育》的结尾,为《音像世界》抹上“教育”的色彩。

王铁城认为,《音像世界》确实推动了欧美流行音乐在中国大陆的早期传播,对于摇滚乐的助力尤其明显,但是这份功绩没有必要神化。丁夏记得,在《音像世界》创刊后不久,相差几个月的时间,港台的文娱资讯在上海突然间就解冻了,开始向电台电视涌入。可是那几个月的时间在骆也舟的记忆里是漫长而昏暗的,仿佛有数年之久。

我想起童年时家住南市区,而父亲的单位位于长宁与徐汇两区的边界。有一次父亲领着我去上班,换三辆公交车,八〇年代的巨龙车又挤又堵,那段路在我的记忆里是如此崎岖如此漫长,比今天去一趟杭州还远。我知道自己没有夸张,也明白那段路其实只有十几公里。

这是否构成相对论的另一种解释?

于是,我们蒙上一块红布,于回眸之际突然意识到,头十年的《音像世界》不仅是这本杂志最好的一段时光,也是音乐杂志、唱片工业在中国最好的一段时光。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司