- +1

毛罗·科罗纳:记忆是把不寻常的镰刀,能割除往日的悲草,任它湮没

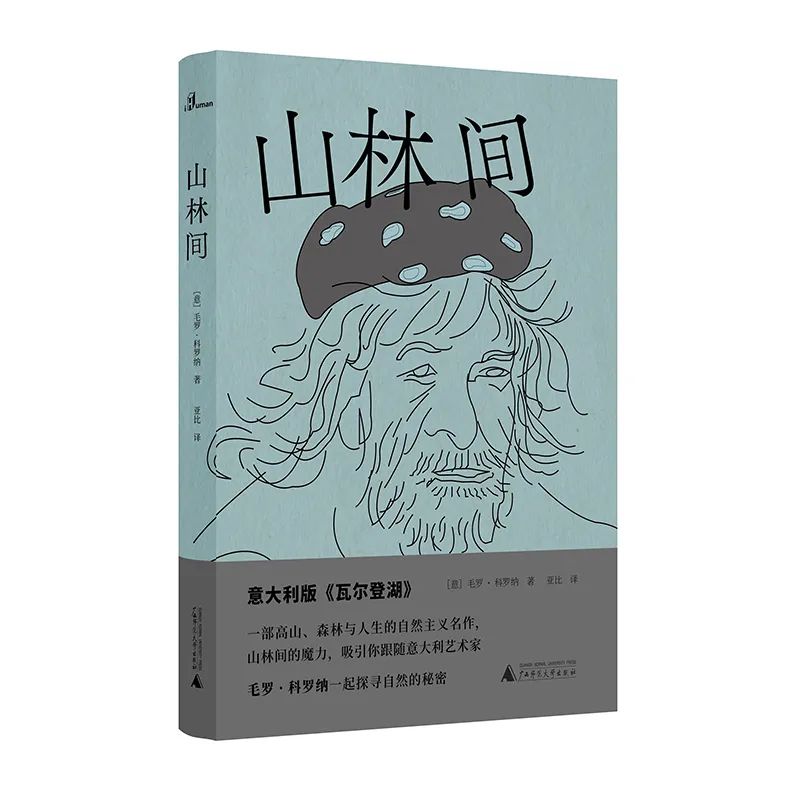

毛罗·科罗纳,一位意大利著名作家、木雕家、登山家,出版过《貂之舞》《山林间》等十几本书,其中《山林间》被誉为意大利版的《瓦尔登湖》。

毛罗1950年出生于阿尔卑斯山支脉一个十分贫穷的村落——厄多。小时候他跟着爷爷一起在山林间伐木,年轻时做过樵夫、矿工、猎人……他天性叛逆,桀骜不驯,标新立异的打扮令人印象深刻。在毛罗的文学作品与日常生活中,与动物、植物乃至于世间万物都情同手足,他的友谊也和他的作品一样,以简要、干脆为原则。除了文学以外,毛罗在木雕界和登山界也享有一定的知名度,意大利大报《晚邮报》因而称赞他是“攀登上畅销排行榜的登山家”。在注重环境保护的今天,毛罗作品中所充斥的自然主义力量,人性的温暖与生命的曙光,具有异乎寻常的意义和价值。

好几年前,大约是1991年吧,我因为向往梭罗(Henry David Thoreau)的森林岁月,更因为与妻子吵了好几次架,整个2月,一个人搬到弗拉西尼谷地(Val dei Frassini)中人迹罕至的拉杰多石屋(Casera Laghetto)独居。我想一个人平平静静地与大自然接触,并好好思考。我装满一袋子的粮食和酒,到温馨的石屋住了下来。

第一天晚上我有些焦虑不安。罪恶感、悔意,在淡淡的哀愁的陪伴下,一起来叩我的心门。我点燃蜡烛后,光影在房间内的墙上舞动。那一整个月,每天晚上都有一只老鼠来啃食木头地板,顺便和我做伴。火炉还很好用。我将中央的铁环取下来,让火焰往外延伸,为我和那只老鼠取暖。白天我去散步,因为积雪不厚,路好走,总会走很长一段路。我随身携带雕刻的半圆凿,停下脚步时,就刻一些森林里的小精灵、小鬼怪,然后把它们挂在小屋的木墙上。

到了夜晚,在摇曳火光的照耀下,那些雕刻有了生命,开始沿着木板摇来晃去。一只山松雕成的老鹰好像在拍击翅膀,令我毛骨悚然。它的飞行路线一直延伸到壁炉里面。第一个礼拜,瞌睡虫老是不肯来向我报到。我的脑袋里面充满了焦躁的情绪,严重到一个地步,竟然会看到有别人在房间里面。为了驱散这令人不安的魅影,一到晚上我就走到外头大声吼叫,有如牧人呼唤动物的声音。

难过了四五天之后,我感到自己正在恢复人类与生俱来适应大自然的能力。日子开始迅速流逝,焦虑感不见了,夜晚我可以安稳入睡,甚至可以和挂在墙上的木头小精灵聊起天来。山上有时候会出现一些观光客向我问东问西的,礼拜天这种人最多。我不想回答,索性溜到拉斯特峰(La Cima Laste)的山顶。一些朋友关心我的健康,也会来探望我,但其实我的身体好得很。

朋友当中,有一位执业的女心理医生。我告诉她,我会跟森林中的精灵聊天。女医生听了睁大眼睛,想尽办法要将我的木头小精灵通通丢掉。唉,没有能力做梦的人,连别人做梦的权利也想阻挠。接着,她问了我一连串的问题,试图从我的童年找出逼我到山上小屋隐居的原因。她实在很烦,总想带我回山谷。于是,我彬彬有礼地告诉她,她说得有理,我的脑筋的确有问题,但我就是喜欢待在拉杰多石屋里,而且打算继续待下去,她能怎么样?最后,我客客气气地请她自己回山谷去,就这样把问题给摆平了。

独处那一个月,我得到一个宝贵的经验。我有幸能和生命的基本元素直接接触,就和羚羊一样地无拘无束。白天,我与大自然嬉戏;夜晚,我聆听栖息其间神秘万物的声音。在这一片安详静穆中,我深深领悟到伟大的造物者与我同在,那感觉比在教堂中所感受到的更强烈。

3月初,我心不甘情不愿地回家去。父亲的职责逼得我不得不回去。但我真想继续待在山上。那段时间雕刻的那些小精灵,后来完全失去踪影。过路人将它们带回自己的家,误以为这样就可以将森林中的精灵幽禁起来。但他们所收藏的,不过是一块没有灵魂的木头罢了。小精灵不会住在人类的家中,只有在森林内、岩石间、老木屋里、林中空间中,它们才能充满生命力。只有在那些地方,才有寻找它们的必要。

想重返那条路的念头,已在我心中盘踞了很长一段日子。想回去看看沿途一直护卫着它的石墙,想坐在凋敝的小教堂前,凝望将神殿团团围绕的巨岩。那巨岩仿佛随时都会来个震动,将教堂抖成碎片,只为了抗议人类的粗心大意,竟任凭年迈的山毛榉被尽头陡峭路段的落石欺负。

上次去那条路,是多年前的一个5月初。那天有庆典仪式,一些重要人士在场,众人在路边吃吃喝喝。

我去的时候正在举行开幕式,正式认定路的重生。“木炭工之路”,镀金的青铜碑上刻着这几个字。

我在等一名友人,他却没有现身。黄昏时我终于找到他:他就坐在厨房的板凳上,人已断气,身体也僵硬了。瓦斯炉上的面条已经烧成一团焦黑,火还开着。友人的脸上残留着一抹惊愕的笑容。怎么也想不到,死期这么快就到了。

有时我会想,这种死法也不错。他命中注定死得干脆。坐在家里的椅子上,在一杯酒的前面,一击毙命,一点痛苦也没有。度过了孤单而不快的一生,就这样暴毙。

死神不会等人,也不容许宽限。我们就好比木偶戏的傀儡,他想什么时候挡住我们的去路,就什么时候挡住。我们和他的约会早已订好。而我们一旦走了,在世上积蓄的财产将成为废物。

那年5月初以后,我再也没有回到那条“木炭工之路”。正是这位朋友在多年前将那条路介绍给我的。他肯定地说,想躲避猎场看守员的监视,这是一条安全无虞的通道。从那条路,我们可以在春天通往伯加山猎黑琴鸡,在秋天通往阿涅勒山猎羚羊。

此外,我最喜欢利用那条路练习登山。那是一条理想的路线:陡峭的上坡路与平缓的路段轮流替换,爬到快没力气的时候,总有机会喘口气,让心跳缓和一下。

爬经悬在巨岩上的一个小村子时,我总要歇歇脚。有几个夜晚,一位老先生忆起当年,述说那条路的过去。它曾经是瓦且利纳、厄多、隆加罗内三地的交通要塞。几个世纪以来,多少希望、失望、悲剧从路上的石头踏过。

也有人在那条路上送命,就在登山路线延伸到峭壁巉岩处。救援队抵达山难现场,发现不幸的罹难者脸上还存留着凄怆骇然的神情,怎么也料不到就这样猝然丧生。

“色咚人”[1]熟悉那条路上的每块岩石、每段转弯、每棵树木。在沿途设置休息站已成为她们的一个传统,当绳子磨痛她们的肩膀,就在休息站搁下肩上的重担。挡土墙的空隙就是她们的休息站:搬下墙壁外缘的一块石头,累的时候,就将驮篮塞到里面。

每个女摊贩都有个人的休息站,是根据自己的身高来选定的。她们挑着沉重无比的担子,从隆加罗内上到这里,总是唱着歌。

木炭工则是挑着装满木炭的布袋,朝相反的方向下山。等他们回到山上的时候,常已喝得烂醉。半路霍然出现一间小教堂,矗立在一块岩石上。这是一位主教为了还愿而建立的,他在这里经历过一桩令人哭笑不得的意外事件。

话说风将山上的一些谣言吹到平地,主教奉命从城市上山到这里进行调查,以了解是否属实。这些谣言颇有伤风败俗之嫌,对山区居民的信仰有不良影响。

一辆轿子停在隆加罗内等候他驾到,八名壮硕的樵夫负责将他扶到轿上,再沿着一条羊群聚集的陡峭道路,将他抬到山上的村落。这几名樵夫目光凶悍——这点可逃不过主教的眼睛——而且说着外地人听不懂的话。

走着走着,来到一处没有城墙保护、却不至于要人命的路段,两名在外侧的轿夫做了一个信号之后,故意跌了一大跤,害得主教从斜坡往下翻滚,最后在松林间停了下来。滚得是遍体鳞伤,差点儿就把自己给摔碎了。

他吓坏了,只好放弃调查,并下令在他跌倒的确切地点建立一座小教堂。为了感谢天父救他一命,建立教堂的资金完全由他个人支付。

但那个地点刚好被一块悬空的岩石占据,根本没有空地盖教堂。负责设计的工人是村内一位建筑包工,他在岩石内挖了一个洞,然后在洞内施工,盖了一间六角形的建筑。他的设计极为巧妙,教堂看起来就像是从岩石长出来似的。他虽然不识字,做起事来却很有脑筋。据说大画家提香[2]也曾经从那里经过。那精致的建筑展现出高度的和谐,巧同造化,令他深受感动,忍不住进到里面挥毫。

时间一年年流逝,山在蛰眠之际,偶尔伸伸懒腰,造成一些震荡。大自然连天才的杰作也不懂得尊重,几百年来,提香的画作渐渐被岁月无情的锉刀磨损。不过,可能还在原来的地方,只是被多年来一层又一层的粉刷盖住了,就和收藏在保险箱里一样。

那座见证神迹的古老建筑如今已经残破不堪,只静静地等候蒙主宠召那一刻来临。但愿人类一时沉睡的巧心慧思能再度苏醒,参与教堂的拯救工程。

墙壁还在反抗,但已维持不了多久。墙面上的石板一块块剥落。夜晚,屋顶上的坑坑洞洞将月光筛入。墙上的壁画不见了,取而代之的,是过路人写下的年代久远的祷告词,向天父祈求恩典。都是一些简单的愿望,从来不求发财,只求身体健康、上战场的儿子平安归来、爱情历久弥坚。

宗教圣殿,即便已经完全瓦解,仍然能令人感受到神的存在。

顺着那条凡夫俗子的蹊径继续前进,来到危崖上的小村子。抵达村子前,先经过一座墓园。那墓园好像是故意摆在那儿似的,好提醒我们,人的生命是多么短促,世间的争吵又是多么没有意义。

“现在的你一如过去的我,未来的你将如现在的我。”一块墓碑发出这样的警告。

墙上另一块大理石门上刻着这几个字:信仰与文明。

在暮色中抵达小村子,令人感到惨惨戚戚。小村子已成为一座阴影之城。门口再也看不到女人,巷子再也听不到人声。那些高而窄的房舍是乡村建筑的典范,表面铺着灰色的石板,几乎杳无人迹,冷冷清清的,只是默默地等候丧钟敲起。

瓦琼悲剧销毁了一切。少数几扇透光的窗户,以前到了晚上还会从里面传出祷告声,但如今只见电视机的刀光剑影挥来挥去。

“我有点重听,听不清楚他们在说什么,”一位老太太笑着对我说,“不过我喜欢看那上面的颜色,还有人动来动去的样子。

我真想回她说,连我也全然不懂荧屏上在搞些什么把戏,而我的听力还好得很呢。

原来有两家可以整夜划拳的酒馆,现在已经关闭了。两位老板都是纯朴的老人家,脑筋转不过来,不会使用老式的收款机。那些精明的议员坚持即使在山上也得强制执行这项伟大的发明,以便计算一天究竟卖了多少酒。法律面前,并非人人平等,因为穷人、弱者和富人并不相同。

我真想知道这世界什么时候会装上专门用来计算白痴的机器。我猜结果一定是个天文数字。

笼罩在孤寂之中的小村子,现在一片愁云惨淡,那种感觉会让神经质的人受不了,好比那个长了一双天蓝色眼睛和一头麦黄色秀发的女孩。她入土已经有一段时间了。某个夏天的夜晚,她行经那段路时,灵魂竟然出了窍,再也没有回来过。

她生前,每当我从那里经过,一定请我喝一杯。我喝酒的时候,她一言不发,只是猛盯着我的动作。或许是想叫我暂停一下,却不敢直接告诉我,只敢用无语的眼神询问我。她的缄默,对我始终是个谜。

我们心中有一些路,时间的草丛在那路上蔓生不了。记忆是把不寻常的镰刀,能割除往日的悲草,任它湮没。

重返那萧瑟古老的地方居住,再度竖起双耳,聆听旧日的步伐。这样,我们也许就能有未来。而山边突兀的孤岩上那棵凋萎的落叶松,也许将能起死回生,在浪子踩过的道路上,绽放出新的花朵。

[1]即女摊贩,见《女摊贩》。

[2]提香(Tiziano,1490—1576),意大利文艺复兴时期绘画大师。

(图片来源:Mauro Corona facebook;

《孤独山居》选自《山林间》,毛罗·科罗纳著,广西师大出版社,2020年7月;

《那条路》选自《貂之舞》,毛罗·科罗纳著,广西师大出版社,2019年9月)

作者: 【意】毛罗·科罗纳

出版社: 广西师范大学出版社

译者: 亚比

出版时间: 2020-7

作者: 【意】毛罗·科罗纳

出版社: 广西师范大学出版社

译者: 亚比

出版时间: 2019-9

【南非】劳伦斯·安东尼

【英】格雷厄姆·斯彭斯

邬明晶、张宇 译

挽救日渐失落的野性文明,人类真实的“侏罗纪公园”。著名国际自然环境保护主义者、“地球组织”创始人劳伦斯·安东尼与著名记者格雷厄姆·斯彭斯合著,感人至深的非虚构自然主义作品。

【意】毛罗·科罗纳

意大利版《瓦尔登湖》。小渡鸦、樵夫的故事、复仇的雄鹿、攀登蒙塔纳亚谷尖峰、大理石里的蓝眼睛……这些山林间的故事,吸引你跟随意大利艺术家毛罗·科罗纳一起探寻自然的秘密。

原标题:《纯粹新书丨毛罗·科罗纳:记忆是把不寻常的镰刀,能割除往日的悲草,任它湮没》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司