- +1

中拉艺术交流的架桥人——啸声

惊闻著名西方艺术史家、长期致力于拉丁美洲艺术研究的邢啸声先生不幸于教师节当天仙逝,享年82岁。最堪遗憾的是,啸声先生竟无缘亲见他的最新力作——三卷本的《墨西哥艺术》。这顿时让我们想起去年啸声先生为我们出版的《我们的记忆:中拉人文交流口述史》而慷慨贡献的记忆。最堪遗憾的是,啸声先生竟无缘亲见他即将面世的最新力作——《墨西哥艺术》(三卷本)。为此,我们决定全文刊发啸声先生关于中拉文化艺术交流的口述,以此表达我们的哀思、怀念和敬意。

口述人:邢啸声(笔名:啸声)

采访人:万戴

时间:2019年5月11日

地点:北京啸声家中

【口述人简介】邢啸声,中国著名西方艺术史家,1938年出生于上海,祖籍北京。1956年毕业于天津南开大学,1962年毕业于北京外国语学院,毕业后一直从事翻译工作。1981年被邀请担任《世界美术》编辑,同年到法国进修西方艺术。邢啸声先生是留法的美术史家,法语、西班牙语、意大利语都很精通。与巴尔蒂斯、洛佩斯、塔皮尔斯、博特罗、让克洛、纳兰霍等等一大批西方艺术大师和艺术家交往甚深。啸声自1985年开始关注并研究拉丁美洲艺术,后于2001年和2007年两度访问拉美,踏访名胜,拍摄真迹,收集到巨量一手资料,并与拉美多国艺术机构及艺术界人士建立了联系。三十年来,他通过著译、展览等将多位拉美艺术家和作品介绍到中国,并撰写编辑了《现代拉丁美洲艺术》《寻梦墨西哥》《现代拉丁美洲具象艺术》等多部作品,为中国读者打开了了解拉美艺术的窗口。

采访人:您能否先讲讲中国跟拉美过去在艺术、尤其是在美术上的早期交流。

啸声:拉美和中国的关系久远,但是在历史上并没有很多的交流。在《梁书·诸夷传》中有“扶桑国在大汉国东二万余里,地在中国之东”的记录。但是这里说的“扶桑”究竟是日本还是墨西哥,至今还没有定论。过去中拉在经贸方面有来往,从前旧中国流通用的银元就有来自于墨西哥的“鹰洋”。过去中拉也有一些文化交流,文学方面可以借助于文字,相对来说好办一些,但是艺术不太好办。虽然说借助书本也可以,但是当时并没有这样的书。解放前有个别的拉美艺术家来过中国,比如说科瓦鲁比亚斯(Covarubias),他在上海举办过漫画展,他对中国的漫画(如张光宇)的影响还不小。好像画动画片《孙悟空大闹天宫》的万籁鸣兄弟也受过这个人的影响。

早期最重要的一年是1956年,墨西哥来了两个大展。其中在中国组织的墨西哥造型艺术阵线画展囊括了墨西哥当代名家的作品,包括迭戈·里韦拉(Diego Rivera)和戴维·阿尔法罗·西盖罗斯(David Alfaro Siqueiros)等。1957年是拉美版画展。这几次画展对中国影响非常大,给老一代中国艺术家留下了深刻的印象,他们觉得原来墨西哥的艺术这么好。特别是1956年西盖罗斯还来中国做过讲座,我的朋友、中央美术学院的老师潘世勋当时听讲座还画过西盖罗斯的像。后来这样的联系因为“文革”发生了中断。

1963年的时候,我在古巴格瓦拉领导的工业部参加中国援助古巴的专家组从事翻译工作。那时有一位有名的华裔大画家维弗雷多·林(Wifredo Lam)也在古巴。他画过一幅名为《第三世界》的大壁画。时任中国文化参赞王嘉宾后来告诉我,当时中国方面想请维弗雷多回国访问,但是他当时走不开未能成行。随后就遇到了“文革”,访华无从提起。维弗雷多1982年去世。多年以后画家的夫人告诉我,文革结束以后人事皆非,维弗雷多·林的中国访问也就成了一场遗憾。

1972年,大艺术家塔马约(Rufino Tamayo)访问中国。但他是随一个经贸访问团过来的,访问团中只有他一位艺术家。塔马约告诉我,他当时还送过一副画给中国。我到处打听,没有人知道此事,画也不知下落。同样不知下落的还有里韦拉送给中国的一幅四十平方米的画作。此画一直挂在北京王府井南口“亚洲及太平洋区域和平会议”召开的旧址大楼里。后来这件珍贵的作品不见了。我打听到一个人,此人说他在“文革”初期还在在“和大”看见过此画,画上还有毛泽东和斯大林。总之,中国和拉美在20世纪50年代在艺术方面有过一些交往,包括展览和人员交流,活动不多、影响很大,遗憾的是没有人研究。

采访人:您是怎么开始研究拉美的艺术的呢?

啸声:我于1981年进入《世界美术》杂志社,开始从事介绍外国艺术的工作。1984年,我被国家选派巴黎,进修并考察西方艺术。这样的学习在中国公派留学至西方国家的历史上是第一次。在我之前中国研究外国美术最好的是50年代留苏的一批人。比如程永江、邵大箴、奚静之和李德春等,大概有五六个人,他们以研究苏俄为主。我那时已经掌握了几门外语了。到了西方,语言不成问题。而且,南开中学图书馆早就向我敞开了西方文化的大门。

搞艺术研究要有两种渠道,一种是掌握信息,我们那时候没有电脑,完全要靠纸上的东西。再一个就是研究实物,也就是实地考察。当时在中国,这都不可能。我被派出就占上便宜了。巴黎是个研究艺术的好地方,我主要研究欧洲现当代和中世纪艺术,但是我的研究很快就囊括了西班牙和拉美。因为我也是西班牙语言文化学者(hispanista),想到西班牙不就是在比利牛斯山的那一边,我得把西班牙艺术给拿下来,同时我也想到了拉美。我1984年抵达巴黎,年底就注意到拉美,开始买一些书籍,例如玛雅文化什么的。

到了1985年,我的思路就非常清晰了,开始真正关注起拉美艺术,由此认识了好几位拉美艺术家。比如哥伦比亚的博特罗(Fernando Botero),尼加拉瓜的阿曼多·莫拉莱斯(Armando Morales)等。我关注拉美有一个很重要的原因:因为我懂西班牙文。拉美除了西语国家我没问题,加勒比海地区的海地也不要紧,法文我也行。所以这是我的一个基础条件。

我组织的第一个最重要的展览是维弗雷多·林的展览。说起这件事很有意思。刚才我们已经说到,我曾在1963年在古巴和林失之交臂;他于1982年在巴黎去世,我是1984年到的巴黎。我到了巴黎之后就开始打听他,想要研究他,因为在世界美术界这是一位重要人物。他的作品所在的画廊叫勒龙画廊(Galerie Lelong)。有一天画廊的合伙人雅克·迪潘(Jacques Duban)告诉我说:“邢,维弗雷多·林的夫人想邀请你去参加个晚会。”因为他知道我想要了解林,他说林的夫人林露(Lou Lam)也想认识我。

聚会上,我成了一个关键人物。那天晚上,时任法国外交部长罗朗·迪马(Roland Dumas)也在,他是林的友人协会会长。我告诉他们,林和我1963年曾经同在古巴,但是不曾相见。我说在他的西班牙名字Wifredo Lam中,“Lam”是源自于广东话对林姓的发音。我告诉他们,这个字在普通话念“Lin”,写起来是两个木字。这样一说,在场的人听得极有兴味。

林露告诉我,确实如此,维弗雷多曾经说他父亲的名字是“山林之人仰面看天”的意思,他父亲实际上是姓林,名仰。她还告诉我,林在60年代收到了中国的邀请,但未能成行,生前未能返回广东寻根问祖,未能向中国同胞展示自己的创作,成为一大遗恨。她问我能不能回去看看,当年邀请他的部门还是否知道这件事。后来我在国内多方探寻,但是没有结果。经历文革的浩劫,很多资料都荡然无存。最终在我的推动下, 1991年10月至1992年2月,林的版画展在京、沪、杭、穗、港举行,林夫人及其四子受到中国政府和有关各方的热情接待。

1988年,鲁菲诺·塔马约(RufinoTamayo)在马德里索菲亚王后艺术中心举办大型回顾展。我当时正应邀在西班牙访问,接到了西班牙文化部寄来的请柬,出席了开幕式。当时塔马约已年近90,从墨西哥专门到马德里参加展览。开幕式结束后,他在送走王后回展厅的路上,邂逅了正要离开展厅的我。我是在场唯一的中国人,他便十分亲热地与我攀谈起来。

除了结识这些在巴黎生活的拉美艺术家之外,我在巴黎还看了一些拉美的大展。欧洲艺术界对拉美个别重要的艺术家也很钦佩和赞赏。但把拉美艺术界作为一个整体来看待,欧洲艺术家基本上跟我是同步的,都是在20世纪80年代中期。比如说,他们都对里韦拉很佩服,对参与他们的运动的塔马约尤其如此,还有加西亚·托雷斯(García Torres)等,在欧洲都很有名。但是,当时欧洲并没有将他们当作一个群体给予很高的评价,因为出于欧洲中心主义,什么事情都是以他们为主。后来这种情况有所改变。

我在巴黎就开始意识到,我们需要中国人研究人家的资料,但是不能跟人家瞎跑,应该要有一个独立的见解。但是,取得独立的见解很难。毛泽东以前讲过,没有调查就没有发言权。国内刚开放的时候,我们不了解情况,无法判断人家。艺术研究需要去实地考察。我就利用第一次到巴黎的两年时间,全世界到处跑。在这个过程当中我很关注拉美,包括古代印第安文化和拉美现当代的艺术,渐渐地也积累了不少。

虽然有所积累,但是那时候我还没有到拉美考察过。虽然我1963年去过古巴,但并没有从事艺术工作。我一直想,是不是在有生之年能到拉美去看一看。在实现这个梦想之前,我先后出版了五位拉美当代大师的专辑:《塔马约》(Rufino Tamayo)、《菲加里》(Pedro Figari)、《祖尼加》(Francisco Zúñiga)、《博特罗》和《莫拉莱斯》。特别是在连续关注了十四五年后,我于1998年撰写出版了《现代拉丁美洲艺术》。拉美驻华使团特为这本书举办首发式。进入了21世纪以后,这个机会终于到来了:2001年,我受墨西哥外交部邀请,前往墨西哥考察。

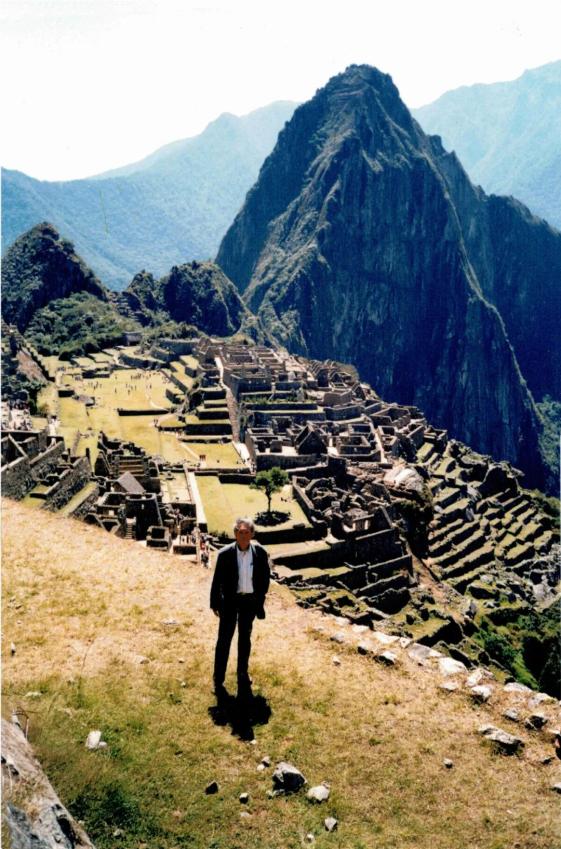

2001年的时候我已经63岁。欧洲我熟,人头熟、地方熟、关系多,但是要到拉美这样一个完全陌生的地方,心里很忐忑。再加上我有糖尿病和哮喘,也担心身体吃不消。不过,我到墨西哥后,不但很快克服了这些,而且信心满怀,用了五个多月的时间,几乎跑遍了墨西哥全国重要的美术名胜。

中国人讲究“读万卷书,行万里路”。读书这方面,现在还好办一点,我们那个时代,没有网上的各种资料,完全要靠纸上的东西,而且需要的书往往还找不到。得到一本好的书很难。我在墨西哥的时候,想要找著名艺术史家胡斯蒂诺·费尔南德斯(Justino Fernández)撰写的《墨西哥艺术:从起源至今天》。这本书出过七版后,没有再版,连旧书都找不到。我千方百计地寻找也没有结果,只好拜托各家书店帮我留神。终于,我在第一次访墨西哥回京之前,得到一家书店找到了这本书的通知。可见,要研究学问,读书也不是很容易。

但更重要的是,要行万里路。我在墨西哥非常辛苦。对方赞助有限,要 “一个子儿掰成八瓣花”。外出考察,我专门选择暑假,因为在墨西哥主要靠长途汽车,在假期每一辆车上有六七个座位是半价提供给学生的。我访问学者的身份可以冒充学生,去抢这六、七个半价座位当中的一个。七月份最热,尤卡坦半岛热带雨林的天气异常闷热,衣服湿了又干、干了又湿;有时候不住酒店坐夜车,上车有空调,又冻得一宿都睡不着。第二天早上到一个地方,还要先参观后投宿。我的见闻就是靠这样的吃苦得来的。

虽然我很努力,想毕其功于一役,但总还有欠缺。2003年,展现墨西哥和另外拉美四国考察经历的《寻梦墨西哥》出版,时任墨西哥驻华大使李子文作序。李子文大使也觉得,我做了这么多工作,没有把它搞彻底,有些遗憾。2006年,墨西哥方面又邀请我去考察,那时候我已经68岁了,我不敢再待太长时间,所以第二次我用三个月的时间,把我要补的都补了:补充了墨西哥古代的印第安艺术和现代艺术的一部分内容,重点是补充殖民地时代的艺术。

正是有了这样的考察,我撰写的三卷本《墨西哥艺术》估计今年秋天就会出来。第一卷是讲古代印第安艺术,第二卷是殖民地时代艺术,第三卷是现当代艺术。这里边几乎90%的照片都是我自己拍的,少部分是艺术家送给我的,还有一小部分是博物馆提供的。我觉得这样才叫研究。

关于殖民地时代有好多叫法,有人翻译成“殖民时代”,其实错了。因为这里涉及一个立场问题,欧洲人说发现“新大陆”,说“新西班牙”、“殖民时代”、“发现新大陆”是站在殖民者的角度上。我们研究历史,研究美术史,应该有客观的角度和立场。

对于依然在世的当代画家,我一定要争取进客堂、入画室,即所谓的“登堂入室”,知人论画。我没有去过厄瓜多尔,没能认识奥斯瓦尔多•瓜亚萨明(Oswaldo Guayasamín)。我的朋友徐钟麟老师在那里同他成了好朋友,瓜亚萨明还送他一幅画,我很眼馋。不过墨西哥和许多拉美艺术家对我有热情的馈赠。当然我也不能事必躬亲,利用他人的材料也是不可避免的。

采访人:您能否讲一些考察中的故事和趣事?

啸声:第一次访墨前,我只与三位墨西哥艺术家有联系,弗朗西斯科·祖尼加(Francisco Zúñiga)是其中之一。可是他在塔马约之后也去世了。他的儿子阿列尔·祖尼加(Ariel Zúñiga)是祖尼加基金会的会长,这个基金会是这次名义上接待我访墨的单位。我抵达墨城后,自然先去拜访阿列尔。在此之前,我为了出版《祖尼加》这本专辑,与祖尼加父子已经有书信往来。阿列尔告诉我,他父亲收到那本专辑时已经失明,只能把书拿在手里不停地抚摸着。我们在墨城见面,我一方面要更细致、具体地了解弗朗西斯科·祖尼加,另一方面也需要他为我在墨西哥的考察出谋划策。

阿列尔热心地充当了我的双重向导,为我的考察作了周到可行的建议,又多次驾车外出,或请我去看弗朗西斯科·祖尼加的几处城市雕塑,或陪我参观几处交通不便但却十分重要的印第安遗址。他同时也是一位非常专业的向导,给我的帮助极大。

胡安·索里亚诺(Juan Soriano)2000年在北京举办了绘画和雕塑作品展,我为他的展目撰文。我们相识于北京,在墨西哥重逢,分外亲近。索里亚诺的地主之谊,令我深感友情的温暖。他邀请我看展览,陪我去参观古迹,也多次出面帮我张罗,拜会当地的艺术家。

在墨西哥,我也遇上了和蔼可亲、精干高效的官员,国家历史与人类学局(INHA)国际展览部的主任卡洛斯·科尔多瓦(Carlos Córdoba),而且还和他成为了朋友。科尔多瓦在倾听了我的项目后,表示要倾力相助,当即草拟了一封致该局管辖范围内的全国考古遗址及博物馆的公函,写明要求相关部门在免费参观、协助考察和提供资料三个方面给予我特别帮助。他签字的公函帮了大忙,不仅所到之处一律免票,而且我在奇琴伊察的武士神庙和乌斯马尔的巫师金字塔,得到了破禁参观的特许。

在阿列尔、索里亚诺,还有许多新认识的朋友的帮助下,我逐渐放下了忐忑的心情,鼓起勇气,顺利完成了考察任务。在墨西哥,我按照自古至今整部艺术史的纲目进行考察,仅仅五个月的时间,所获已经远远超出了预计效果。同时,我还借机去了古巴、秘鲁、哥伦比亚和委内瑞拉,也都有十分满意的收获。

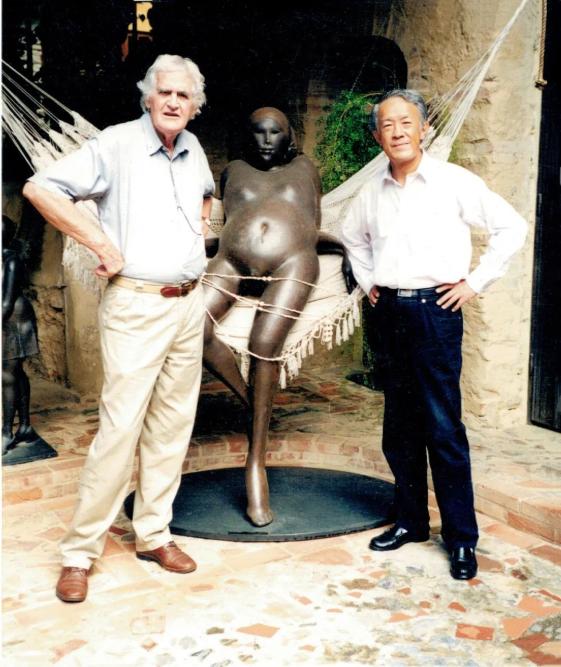

我在哥伦比亚的考察,得益于一对父女的帮助。安娜·玛利亚·埃斯卡利翁(Ana María Escallón)是一位艺术史家,曾在波哥大现代艺术馆当馆长,后来担任华盛顿拉美现代艺术博物馆馆长,她的父亲阿尔瓦罗·埃斯卡利翁(Alvaro Escallón)曾经担任哥伦比亚驻华大使,我们在北京相识。我访问哥伦比亚,各项考察行程主要依靠埃斯卡利翁父女:女儿从华盛顿电传一份考察计划,父亲则在波哥大帮我实行,不但为我联系各方,还尽力亲自陪我参观。若不是他们如此周到的考虑和热情的帮助,我在波哥大的四天行程中,就不可能参观一座教堂、七座博物馆和一家画廊,访问了四位艺术家,甚至还做了两次中国书法讲座。

我到委内瑞拉,也多亏了一位老朋友。何塞林·恩里克斯·德·金(Jocelyn Henríquez de King)在担任委内瑞拉驻华大使时,曾筹办拉美使团为我的《拉丁美洲艺术》举行新闻发布会的庆典活动,她才华横溢,出口成章。后来得知我要去加拉加斯,她非常高兴。她那时已经担任委内瑞拉外交部礼宾司司长,工作繁忙,但她特意请了熟悉文艺界的一位朋友在几次重要的考察中作我的向导,使得我对委内瑞拉的访问,也远远超出了预期的目标。

采访人:看到您收获如此丰厚,真的为您高兴。您对今后中国对拉美的艺术研究有怎样的期待?

啸声:现在我们要做与拉美的艺术交流,条件已经好多了,例如来自墨西哥的玛雅展就曾经在上海、北京、西安成功举办。不管是来自拉美还是西班牙或别国的艺术家,都视自己的作品能够在中国得到介绍为非常重要的事情。然而遗憾的是,真正从事拉美艺术研究的人还是太少。

我曾经有一个落空的想法:希望中央美院能够设立一个外国艺术研究中心,把我和其他研究者去国外考察搜集的资料集中起来,同时进行人才培养,展开国际交流。我做了这么多工作,谁来把它继续下去。我不可能把所有的事情都做完,总希望还有人接着做,把同拉美的艺术交流工作做得更好。

采访人:您在欧洲和拉丁美洲,比如墨西哥国立自治大学都做过关于中国文化、中国美术的专题讲座或是短期授课,听众对中国文化艺术的接受度如何?

啸声:事实上从1984年国家派我去法国,我就针对这方面做了一些准备。我把宣扬我们国家的文化艺术成就和美学观念作为自己的责任。巴黎第四大学希望我能讲授一些中国艺术。我早有准备,带了两套幻灯片:一套是关于中国艺术的,主要是绘画;还有一套是关于中国书法的。20世纪80年代日本财力雄厚,以致巴黎第四大学的艺术考古系在亚洲部分日本所占比重非常高。关于中国艺术的教学力量很弱,只有两位教师。

其实我在中央美术学院没讲过课,在海外讲述中国艺术更是一件复杂的工作。什么叫神似、什么叫三远, 什么叫六法,什么叫骨法用笔……这些词你都要去找到它的译法。更有一样,你要怎样让听你讲的学生们理解这些概念。例如讲艺术史,评论王羲之的字。“龙跳天门,虎卧凤阙”,外国人听得糊里糊涂,怎么龙飞在房子上边,虎趴在门口,这什么意思?跟艺术评论有什么关系?所以这件事开始很困难。我开头做得并不好,我是按照中国老师的讲课方式进行的,可课堂上学生们没有反应。我很快发觉不能这么来讲。人家都是美术史的专业学生,西方美术的一切在他们看来都很熟悉。我觉得我需要的不仅仅是把朝代和年号换算成公元,更需要利用我对西方艺术的了解,采用他们熟悉的东西加以对比来教学。一经这样的改变,课堂马上就踊跃了起来,充满了活泼的气氛和论辩的热情。授课结束之后,学生们都非常高兴,跑上讲台告诉我非常喜欢我的授课。

后来,我在马德里普拉多博物馆举行了一次有关中国绘画演变的讲座。这是他们第一次举行相关题材的专业讲座,所以也被馆方记录在案,作为一段历史保存。我已经在法国做过教学了,这次只不过是把语言换成西班牙语。主持这次讲座的馆方代表卢纳(Juan José Luna)是我的好朋友,他主持讲座,简单地介绍了一下我,就下去了。下面人一看没有翻译,就有一阵骚动。当我开口一讲,(由于我老师María Lecea是马德里人)我的发音很好,完全是马德里的京腔大调。听众们一下子惊叹了起来。

我第一张幻灯片一放,是委拉斯凯兹(Velázquez)的《布列达的投降》(La rendición de Breda),这幅作品就收藏在旁边的展厅里边。一开头就放这样一张,让我的朋友卢纳也吓了一跳,以为我拿错了幻灯片。我的第二张幻灯片,是李公麟的一张《免胄图》。画的是飞将军李广出现在匈奴人面前。由于他全身甲胄,匈奴人认不出面貌,于是他摘下头盔,匈奴人心惊胆战、跪地叩头。两边有马匹,士兵拿着长矛,将军穿着铠甲,一边投降、一边受降。我说,你们比较一下,这两幅画是同一个题材,都是一边投降、一边受降,画面里面都有将军穿铠甲,都有长矛、马匹,两者有什么不一样?有了这样的对比,我向他们解释中国绘画的特点,为什么跟西方绘画不同。这种讲授方法是我在法国练出来的,听众们一下子就接受了。讲座结束后,现场听众们踊跃上来找我要求签名合影、请我吃饭、订约会、提出采访要求。

我后来还在墨西哥、法国和西班牙举办过多次诗书画展。也就是把我写的诗写成书法;画一些水墨画;在展出时再做一些讲座,讲述中国文化。再讲我们中国人的哲学,讲我们中国人敬祖胜于敬神,讲我们在宗教上的宽容态度,讲我们的三教合一。我们知识分子,进则儒,退则道。入世贡献社会,修身齐家治国平天下;道不行,则明哲保身、天人合一。

我跟他们讲,我们中国的表达方式,比较婉转、含蓄。我说你们一天到晚会说我爱你、我爱你、我爱你,而我跟我妻子谈恋爱,我们一句都没说过。但我们中国人不是不会谈恋爱,我们不是直接的,我是让你知道我爱你,这个力量要比你直接说出来要大的多。

关于书法,除了欧洲,在墨西哥国立自治大学我做过两次讲座,我很反对把书法讲得玄而又玄。我提到,在《康熙字典》里,中国的方块字就有五万多个。从艺术角度来讲,一个字就是一个构成。我们不需要搞别的,这五万多个结构本身就已经很了不起了。再加上我们在演变过程当中,书写方法不断发展,有真、草、隶、篆,再加上行书。而且在每一种方式里边,每个人又可以表达不同的风格。他可以强一点,也可以弱一点;有的人叫顶盔掼甲,有的人叫仕女簪花。

外国人不懂什么叫顶盔掼甲?什么叫仕女簪花?我告诉他们,这是一种对于风格的比喻。这一说他就懂了。我再给他们看一点历代的优秀的代表作,让他们逐渐懂得欣赏。他们慢慢就知道了,分得清好坏了。再讲深一点的话,会讲一些字的结构,讲谋篇布局什么等等的,当然也不能讲得太深。这样,外国朋友就知道这个中国书法原来是一个这么深奥的一个艺术。

采访人:在刚刚的讲述中,您提到了欧洲中心论的问题。您对西方艺术的直接接受是从巴黎开始的,但是您非常强调拉丁美洲艺术的主体性。您具体是怎么看待拉丁美洲艺术,这种艺术和我们说的主流的西方文化艺术,到底有着怎样的联系和区别呢?

啸声:欧洲中心论在艺术领域是一个客观存在的事实。法国人一讲艺术就是他们那套,美国人一讲艺术也就如我说过的,眼睛全部放在纽约的那个索霍区里。至于我们,不要留苏的亲苏,留美的亲美,留法的亲法,当然也不要认为我们中国样样都是“天下第一”。

这里我就要感谢我的母校南开中学,这个底子打的好。我在南开读外国文学,我是依照文学史的顺序来阅读,看英国就对照英国的文学史去读,法国的就按法国文学史读书,找得到的我都读。《堂吉诃德》最早的译本,林纾、陈家麟合作的《魔侠传》我也是在那里读到的。所以我接触的方面比较多,再加上七碰八碰,学的外语也比较多。

所以我到法国以后,就提醒自己,千万不要留法亲法,坠入人家的“欧洲中心论”。人的眼光要大一点,不要厚此薄彼。在巴黎,我在大洋洲博物馆看到一幅画着鳄鱼的树皮画,是土著画家的作品,我觉得比齐白石丝毫不差。所以我就想,民族不分大小,彼此都有长有短。我们作为中国人,既不要狂妄自大,也不要盲目自卑,对其他文化也要冷静地多看一看。

我想得很简单:学习其长处、忽略其短处,不去做什么亲法派、亲西派。大家都是好朋友,我把他们当第二故乡、当第三故乡,但学术上不要厚此薄彼。比方说某国在艺术上精品少些,也不需粉饰,直言不讳即可。这样的话,就可以真正突破任何一种中心主义,把视线放在更高处。

拉丁美洲的印第安文化,是和世界上其他文化并不相同的一种独立文明。拉丁美洲的古印第安文明,特别是中美洲和南美洲的文明,实在是太了不起了。它的文明,神祇,包括许多文化上的细节都是独特的。等到了所谓的“后哥伦布时期”,拉丁美洲成为了殖民地,西班牙的那一套、欧洲的那一套东西就来了。原来我脑子里有一个概念,认为殖民时期的墨西哥艺术就是对西班牙的粗糙模仿,对墨西哥艺术当中的殖民地艺术的这三百年不重视,后来发现我错了。宗主国的文化同殖民地的文化在激烈的碰撞和融合中也孕育出很独特的东西。我看到以印第安民间手法绘制的基督教题材的壁画后,真觉得有些不可思议。

所以即使是殖民地阶段,也有它的特色。还有一点,大概二百年前,西班牙的圣费尔南多美术院建成后,很快在“新西班牙”、也就是现在的墨西哥城创建了圣卡洛斯美术院,由西班牙派人去当院长、当教授。这是美洲第一所美术学院,经过它不断地培养学生,渐渐地“新西班牙民族”在西方的艺术教育传统下出现了一批很优秀的艺术家。在迭戈·里韦拉之前还有两位很重要的人物,一个叫阿特尔博士(Dr.Atl),还有一位是埃兰(Herrán)。这两个人把欧洲的这一套艺术表现方式传到了拉美大陆,包括墨西哥本土。古巴也是如此,在古巴有亚历山大美术院,都是西班牙先后派人过去建立的。

在现当代,他们已经在墨西哥培养出一些优秀画家,而且这些画家是属于一个新的民族,既不是欧洲的移民或移民后代,也不是印第安人或混血人种,而是在各种文化的撞击中融合了以后的新民族,一个新的墨西哥民族,他们跟欧洲闹独立,打的旗号就是圣母瓜达卢佩。这已经跟欧洲的圣母马利亚不是一回事儿了。

所以,他们有自己的圣母,他们有自己的文明。那么这一批艺术家,特别是到了里韦拉、西盖罗斯、奥罗斯科、塔马约这一批人,已经作为一个新民族的艺术家代言人,开始追问“我是谁?”。通过考古发现,原来过去的文化曾经是那么辉煌。壁画运动能够发起,也是因为在古代印第安的时候,墨西哥的壁画,如八世纪博南帕克辉煌的壁画,就已经发达到欧洲和中国都要另眼相看的地步。

二十世纪中叶,在博南帕克(Bonampak)半山腰的热带雨林植被的掩映下,发现了三间互不相通的房子,里面有着颜色鲜艳的壁画。那里的壁画大约创作自公元七八世纪,在中国是吴道子的时期,那时候的真迹我们已经见不到了。与之相比,当时的欧洲壁画也远远不及,欧洲的罗曼壁画要到十一、十二世纪才辉煌起来。而且,博南帕克的壁画不是宗教的,它是记事的,是史诗性的。

在这三个房间中,左侧房间展示的是大统领的儿子出生,大统领跑出来接受各方庆贺,把继承人给大家看。画面里有各部酋长、王公贵族、武士、祭司、乐师、佣人,场面浩大,人物众多。中间房间展示了他的功绩,再现了一场残酷的战争,矛刺刀砍,头落肢断。右侧房间展现了凯旋庆功,大首领的家族在密室滴血祭神。那个时候的文化真是如此辉煌。所以墨西哥革命之后,教育部长何塞·巴斯孔塞洛斯(José Vasconcelos)想到要请艺术家用民众最接受的壁画方式,与人民直接面对面。一批已经成名的艺术家纷纷回国:里韦拉从法国回来,奥罗斯科从美国回来,西盖罗斯从西班牙回来,形成了壁画运动。而在二十世纪的艺术舞台上,欧洲并没有可以与之相比的成就。那个时候,欧洲正在忙于排除文学和造型艺术中的政治元素,为艺术而艺术。

而在同一时期,以墨西哥为代表的拉丁美洲艺术家有一种自觉的意识,进一步要求民主,要奉献自己的国家,要教育自己的人民,类似于欧洲十七、十八世纪的启蒙运动。这场运动是很辉煌的,它的成就也是辉煌的,留下了那些辉煌的壁画。壁画运动虽然结束了,但是壁画的创作没有中断。我在墨西哥考察的时候,发现这些创作到今天一直都有。以墨西哥为代表的20世纪的拉丁美洲艺术,是世界艺坛上的一道强光。这是我们中国人的评价,我的评价。他们也是我们值得学习的榜样。

[本文原载于《我们的记忆:中拉人文交流口述史》(中文版),郭存海主编,朝华出版社,2019年11月,298页。中拉智讯转载已获授权]

原标题:《啸声——中拉艺术交流的架桥人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司