- +1

周恺:不想被标签圈住的年轻人,也有一颗想成为小说家的野心

原创 袁欢 文学报

“写《刺青》那阵,只想着破坏和解构,现在会考虑自己的作品如何抵达读者那里,企图构建起一些意义来。”

“写《刺青》那阵,只想着破坏和解构,现在会考虑自己的作品如何抵达读者那里,企图构建起一些意义来。”——周恺

生于1990年的周恺,第一本正式出版的作品是38万字的长篇小说《苔》,以四川乐山方言书写晚清时期大渡河畔白庙场的家族故事,时间跨度长达28年,呈现了饱满而多舛的历史和世相百态。写《苔》的时候,他参考的电子版资料就接近100MB。

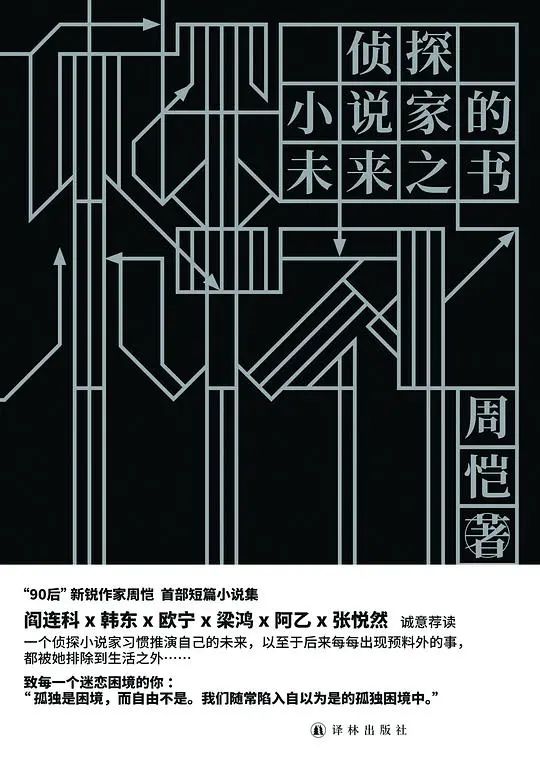

《苔》自出版以来,被评论界看作是“地方断代史”、一种百科全书式的写作,而周恺也似乎成为青年作家中“方言性写作”“地方书写”的代表之一。然而近日他的新短篇小说集《侦探小说家的未来之书》出版,十个在写作之初就没有考虑发表的故事,某种程度上却可以看作是对这些标签的“背离”:除了写大历史之外,一种更个人的表达。

周恺/著

周恺/著楚尘文化·中信出版集团

周恺说:“我个人还是不太想被这些标签圈住,也不想成为一个符号性的存在。”所以这次他不再把自己抛向一个遥远的时代,而是写了一群小说家诗人,写他们“身体的堕落”与“诗意的纯粹”,在这些“闪烁着八十年代先锋诗歌遗产的电磁信号”的故事中,他谈论孤独与自由:“真正的自由必定是对自我的要求,孤独是困境,而自由不是,我们时常陷入自以为是的孤独困境中。”

这组小说的写作最早开始于2014年年初,那时候,他还在一个电台上班,那段时光于他而言如同一个伤疤,存在着,以致于他说自己后来不太愿意重看这些小说。“写这些有什么用?”是他常常会问自己的问题。

在他的记忆里,那阵子的处境很糟糕,“白天去电台上班,编辑稿子、播音、剪音频,稿子念得磕磕巴巴,还总被投诉,晚上又在家写着这么一帮无望的人,几乎陷入了一个恶性循环。”

周恺/著

周恺/著译林出版社

2020年12月版

零碎、无趣的生活之外,他大量阅读中国当代的诗人作品和诗人传记,小说家的现实生活和精神世界产生了某种联结,在他看来,明面的诗意和这些诗人的人生遭遇是两条并行线,并不是互相抵消的,对这一话题的兴趣也促使他写下这些故事。

《失踪》里停刊的早春杂志社主编谷岸、《伪装》里以七个笔名经历七段人生的柳兆武、《侦探小说家的未来之书》里推演自己未来的小说家……“这些小说家诗人们所做的无非是试图通过某种凝练的东西去抵抗庸俗和虚无感,写这本书,说到底是和自己较劲。”

这也是周恺所说的比起通过“地方性”“方言”等标签,他更希望大家通过“人物”来进入他的小说。“写《苔》的时候,有个钉子一样的东西把我钉在那,就是税相臣这个人物。他和《侦探小说家的未来之书》里的人物精神上是相承接的。只不过前者在更大的舞台上,后者的决绝和义无反顾更多的匡限在文学这个范畴里。所谓‘诗意的纯粹’也是这么一回事。”

但就像小说里有一句写的:“诗人改行写小说是否都很糟糕?因为他们不屑于讲一个完整的故事。”周恺笔下的人物的命运也总是不完整,对此,他表示:小说中有些谜团藏在另一篇的细节中,如果非要知道结局可以试着这么找,但他觉得这不太重要,生活是没有结局的,死亡也不是结局,小说也一样,一个故事不可能无穷尽地讲下去。

△三江汇于乐山 恩斯特·柏石曼,1909年摄

△三江汇于乐山 恩斯特·柏石曼,1909年摄在采访最后,被问到后来怎么逃出糟糕的处境时,周恺顿了一下,回答说:“也许是有了野心,想成为一名小说家。”之后,他很是坦诚地说自己渴求读者:“我很期待读者,而且很期待那些文字工作之外的读者。”小说集中有一篇文名叫《刺青》,一位刺青师把作品刺到不同的人身上,只有这些人聚到一起,才能看到作品的全貌,这个故事隐喻了周恺对于作家、作品和读者间的关系的思考。

“写《刺青》那阵,只想着破坏和解构,现在会考虑自己的作品如何抵达读者那里,企图构建起一些意义来。”周恺说,当时写完这组小说,想着给人读一读,他就以邮件形式群发了出去,收信人里有作家阿乙,“阿乙对我的帮助很大,我也不认识他,但他读完就帮我推荐给了杂志和出版社。”

“自小在乐山安谷镇生活,父亲在镇医院工作,小时候很多时光在镇医院的宿舍楼里度过。”之后去成都读了大学,又回乐山工作,至2018年和妻子到香港生活一年,现在是周恺在中国人民大学读创造性写作专业的第二年,他笑着说其实是借着读书的借口,让自己有更多时间来写作。目前他在创作新的中篇,“我现在依然在写那个地方的故事,‘离开’的更大影响在于日常听到的语词和看到的人物都不那么鲜活了,可能没以前那么敏感了。但我想抽离看一个地方,对于一个作家而言,是基本素养,或许还会有另一种发现。”

Q&A

Q&A记者:如果用一句话形容读完《侦探小说家的未来之书》的感受,可能可以套用《杂种春天》里你写到的一句“非诗意的日常中剥离出诗意”,但我理解的“诗意”大概是一种无力和绝望,还有深深的孤独。

周恺:那一阵,我自己的生活也有点看不到未来,在看文学作品也好,或者在写小说也好,精神是有个类似乌托邦的寄托,但眼下的生活一天天地又很失落。

小说里写到的一些观点,基本都是人物的观点,在《杂种春天》中,写到的是两代人,上一代人的诗意其实是由“对手”构建起来的,而眼目下,那个明晰的“对手”已经被解构了,或者消失了,小说的主人翁写下的那句“战争仍未到来”就是一个暗示,那所谓的“诗意”只能从“日常”中去剥离,从琐细的生活中去剥离出凝练的东西来。

记者:这本小说集的主人公大多是诗人,而且应该是上世纪八九十年代的一批诗人,这是一种巧合吗?还是有意为之?你觉得“一个小说家诗人”应该是怎样的?

周恺:是有意为之,我也不知道一个“小说家诗人”应该是怎么样,应该怎么样面对文字,面对生活,所以才会去写这么一系列小说。比如《刺青》里有一个人物说过一段话,大意是21世纪的文学必须是谁谁谁的反义词,基本把国内所有作家罗列了一遍。那是我当时的心态,就是说要解构过去的小说方式,但重构成什么样,并没有一个结尾。

记者:“诗人改行写小说是否都很糟糕?因为他们不屑于讲一个完整的故事”,“不完整的故事”似乎是这几篇小说的一个共同点,有一些是开放性的结尾,有一些主人公的命运并未揭晓,比如白茂,又比如那位有多个笔名的伪装者,这一点在《苔》里也是一样的。你怎么看待你笔下小说中的这些人物的命运?

记者:“诗人改行写小说是否都很糟糕?因为他们不屑于讲一个完整的故事”,“不完整的故事”似乎是这几篇小说的一个共同点,有一些是开放性的结尾,有一些主人公的命运并未揭晓,比如白茂,又比如那位有多个笔名的伪装者,这一点在《苔》里也是一样的。你怎么看待你笔下小说中的这些人物的命运?周恺:《苔》里头有一段话,我觉得可以借过来回答这个问题:“人生是久长的,似若江河,不可逆返,流过一地,便该往下一地去,可也总有个尽头,汇入湖海可算得善终,并非每人都有这等好运气,绝大数河流终是汇入另一条河流,绝大数人终是汇入另一人的生命里,借由另一条河流继续流淌,借由另一人的生命继续活着。”

记者:《刺青》一文传达了你当时对文学的理解,包括作者、作品和读者的关系,你说现在有所缓和,具体是哪一种缓和?

周恺:当时总在想写作到底有什么用呢?小说和你的读者间又有什么关系呢?我以前感觉自己的作品和读者间有点像诅咒的关系,现在观点缓和了很多,我觉得更像一种陪伴吧,或者说一种延展人生的途径。因为有了阅读,单向的人生变丰富了。

记者:有一个观点有点意思,你在谈李劼人的小说对你的影响时说过,他假设小说是在听,而非读。也就是说在“说书人”这个身份上你们有共同点,你怎么看待“说书人”这样的身份?在接续传统上,你秉持什么样的观点?

周恺:我觉得中国传统小说里头的声音是非常好的品质,我指的不是虚头巴脑的那种现代意义上的“声音”,就是你读这本小说,能不能感觉到这个人的腔调,我希望我的小说是有声音的。说个旁外话,我之前特别喜欢徐訏,喜欢他的故事和故事的指涉,但总觉得他缺点什么,最近我用手机听书,才明显感觉到,他的小说就是缺了声音,缺少声音,不管你逻辑多么严谨,你的故事仍不太可信。

记者:《苔》写的是一百多年前的故事,关于历史,《侦探小说家的未来之书》背景是上世纪八九十年代,更多的是与自我的较劲,加上你透露的将要出版的新书是更早期作品的合集,一个小镇上的人的故事,你似乎一直在尝试不同的风格与表达?

记者:《苔》写的是一百多年前的故事,关于历史,《侦探小说家的未来之书》背景是上世纪八九十年代,更多的是与自我的较劲,加上你透露的将要出版的新书是更早期作品的合集,一个小镇上的人的故事,你似乎一直在尝试不同的风格与表达?周恺:嗯,确实希望尝试更多的风格,毕竟我才三十岁。

记者:在阅读上,你有什么偏向吗?

周恺:我本人其实不是一个纯粹的读者,我多少还是怀着某些目的去读书的,我喜欢那种被震颤的感觉,和我所过的人生、所持的观点不一样的阅读。

手头正在读乔治·艾略特的《米德尔马契》和厄普代克的小说集,我读书比较杂,什么小说都看。

原标题:《周恺:不想被标签圈住的年轻人,也有一颗想成为小说家的野心 | 新作专访》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司