- +1

技术的天空盒:人、游戏与社会

文 / 陈抱阳(艺术家,展览“游戏的人”策展人)

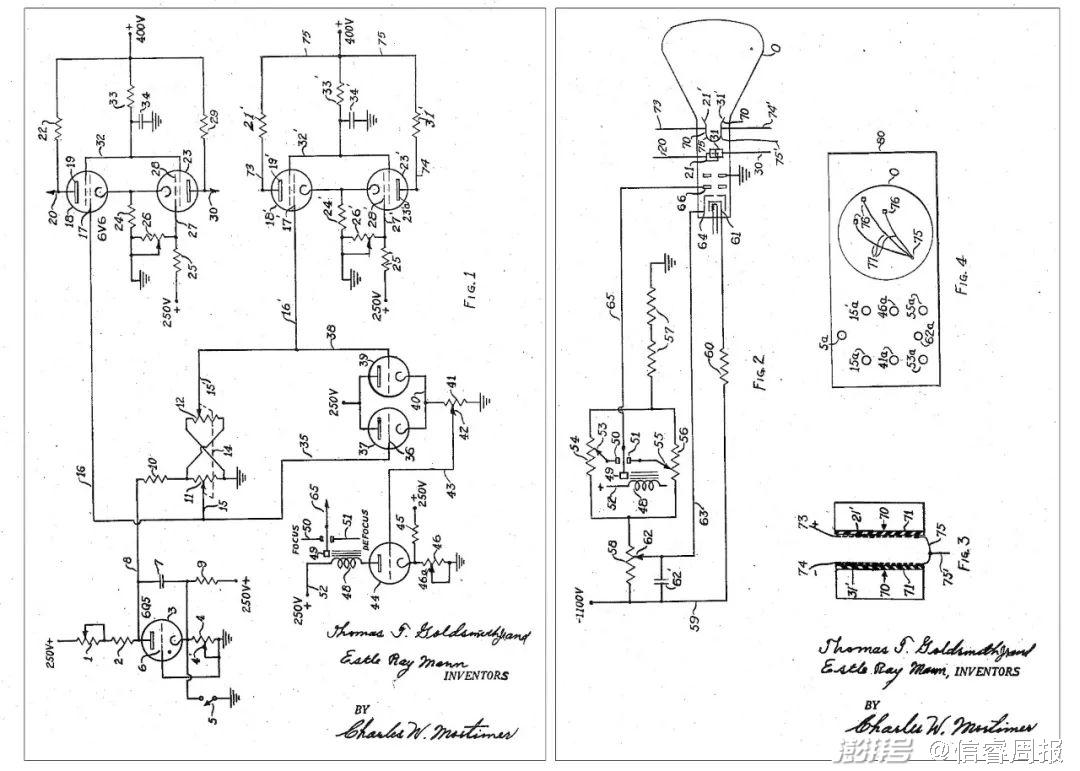

在动物园的猴山前坐下观察一会儿,就不难发现:我们的祖先或许在学会直立行走之前,已在追逐打闹中学会了游戏。当我们的祖先从树上跃下、挺直了腰板,解放的前肢就为使用工具提供了便利。很快,他们便用工具把石头或骨头打磨成近似立方体的模样,在6个面上做上不同的记号,这便有了第一个骰子。当人掌握了更精细的工具和染料,将骰子精雕细琢并染上不同的颜色后,就有了各种棋类游戏。技术的进步往往自然地被应用在我们所玩的游戏里,电子游戏亦不例外。当计算机还处于纸带打孔的年代时,第一个电子游戏——《阴极射线管娱乐设备》——诞生了,其开发者于1947年申请了专利。

玩家旋转调整屏幕CRT光束的控制旋钮,其看到的光束会在屏幕上投射为一点。屏幕上的点代表飞机,玩家在有限的时间内按键向飞机开火。如果玩家按下按键时,光束射入预先设定的机械坐标,则CRT光束散焦,代表飞机爆炸。——《阴极射线管娱乐装置》,1947年

小托马斯·托里文·戈德史密斯,《阴极射线管娱乐设备》专利图示。图片来自 Wikipedia

纵观全球电子游戏发展史,直到20世纪50年代,极少数幸运儿才得以在美国的一些大型机系统上开始玩电子游戏。由于硬件的价格近乎天文数字,因此,绝大多数人都承受不起玩电子游戏的代价。世界上第一款家用游戏机Magnavox Odyssey于1972年在美国发行,而诸如《太空侵略者》(Space Invaders)和《吃豆人》(Pacman)等街机游戏则于1978年问世,并在20世纪80年代初期风靡一时。在此期间,许多游戏机相继问世,但80年代美国游戏业的崩溃使游戏发展的重心转移到了日本。当日本人开始接管并开发电子游戏时,家用游戏机游戏开始在全球范围内流行起来,同时,街机游戏则缓慢萎缩。

《阴极射线管娱乐装置》中的旋钮与阴极射线管(CRT)光束为我们提供了屏幕与输入设备的基本框架。在计算机图形学的探索中,人们贪婪地追求在一块二维的屏幕上更好地展现另一个三维世界:通过坐标系的变换,我们经历了从模拟三维世界到构建虚拟三维世界的过程。比如,20世纪90年代发布的游戏《雷神之锤》(Quake)初代便是模拟的假三维世界,玩家控制的角色只能转弯,却不能如时下流行的第一人称射击游戏(FPS)那般以螃蟹步横向移动。我们不满足于纯色的像素块,于是,各种渲染管线应运而生。在更好的芯片和人工智能(AI)算法的帮助下,屏幕空间的光影正逐步向实时光线追踪过渡,所用时间或许比很多玩家设想的要快上不少。而与其他技术始终围绕着二维显示界面的发展不同(VR亦是用一对二维屏幕来产生立体视觉的),自1947年以来,电子游戏的输入界面有了长足的发展:从一维的按钮旋钮到二维的鼠标和摇杆,发展到后来各类被冠以体感之名的三维输入界面。

成长于中国大陆的我们接触电子游戏的过程则更具社会组织的空间性,与中国的城市化进程也多有耦合之处。游戏锻炼着我们的经营谋略能力,却进一步引发了我们对智力的焦虑。在屏幕闪烁间,游戏成为人们联结彼此、连通万物的桥梁:通过新技术激活传统文化,游戏帮助我们穿越时间的界限,从抽象的时间维度走向广袤的地域;游戏让我们注意到那些易被忽视的社会连接,滋养我们的同理心——背井离乡的追梦者通过游戏认识新的朋友,与老友叙旧,感受老家饭桌边的温度;人们远离输赢,从单纯的爽快中学会认识世界、完善心智,游戏甚至逐渐成为一种疗愈的方式。

改革开放后,游戏厅一度是年轻人约会的场所:一个币通关的大神、穿着校服围观的学生、喝着碳酸饮料的年轻人都曾是这里的过客。如今,街角游戏厅不仅是许多人的青春记忆,更是时髦的数字考古对象。随后,小霸王学习机(游戏化教育在中国的先行者)把家用游戏机带进了刚出现有线电视的中国家庭的客厅,客厅从此不再是大人独享的空间——这里没有时间和游戏币的限制,披着学习机外衣的游戏机没有让用户记住太多单词,却让他们熟练地掌握了游戏秘籍。之后,互联网带来的信息高速公路又把玩家请出了家门,只不过这次没有去往繁华的街角,而是走向了不通风的地下室或大厦的夹层——电影《头号玩家》中所描绘的游戏世界的繁华与现实游戏场所的破败之对比,早已在当时遍布大江南北的小网吧里上演过一次了。网吧里的玩家对镶满宝石的屠龙刀和千年神兽坐骑的向往,逐渐超越了让网管在泡面里多加一根火腿肠以充饥的需求。在这里,看别人玩游戏也成了一种消遣方式。现在的电竞爱好者或许从未听过Fatal1ty和Rocket Boy这些曾经辉煌的ID,从端游电竞的Grubby、Moon、Sky、Faker、UZI到移动电竞的老帅、梦泪、猫神……这一个个名字组合在一起,构成了一幅全民电竞的图景——篮球场和足球场不会被取代,但在电竞中,肌肉记忆与谋略的一次次完美结合同样带领着我们和“大神”一同走向荣誉的巅峰。

展览“游戏的人”街机区

展览“游戏的人”家用主机区

展览“游戏的人”网吧区

展览“游戏的人”电竞区

由此,街机区、家用主机区、网吧区、电竞区构成了我参与策划的展览“游戏的人”(明当代美术馆,2020.12.12—2021.3.28)中展厅一层的四个板块。位于展厅中庭的大墙装置和反斗城则暗示着游戏和规则之间的关系,即变化来自标准化的“不可能的即兴”。玩游戏的过程就是熟悉游戏规则的过程,玩家会一直在思考:谁在玩游戏?谁在制订规则?游戏是否有别的玩法?是否该服从规则?

“游戏的人”展出了艺术家组合JODI的作品《无题》(Untitled),他们基于《雷神之锤》原版游戏修改的抽象图像,构成了一款可玩但无从下手的游戏。类似的,美国艺术家科里·阿肯吉尔(Cory Archangel)通过将游戏《超级马里奥》修改得只剩下蓝天白云画面,向我们暗示:马里奥或许不用救公主,可以只做一个看云的少年——游戏有别的玩法。这和我们在生活中对社会准则的体悟是相似的。城市生活与游戏有着极其相似的逻辑和驱动力:人们和玩家一样,都只有有限的资源,在对剧情反转的渴望中行事;由于对挑战的向往、对新鲜事物的好奇心及对梦想成真的践行,他们选择一遍又一遍地打开游戏或下定决心留在这座城市里。

让我们再次回到技术变迁的视角。上文探讨了输入界面及计算机视觉如何作为两条暗线,与游戏的场域一同影响着人、游戏和社会的联系。下面我想谈谈过度充斥着人们日常信息流的AI,是如何通过一次次在人类擅长的游戏上获胜,让人类变得更焦虑的。从战胜卡斯帕罗夫的国际象棋电脑“深蓝”到接连战胜李世石和柯洁的AlphaGo,再到微软的麻将AI系统Suphx、美国卡内基梅隆大学与脸书(Facebook)设计的扑克AI和英国人工智能企业DeepMind开发的策略游戏AI程序AlphaStar,在和它们的对战中,人类的防线在游戏的复杂度、信息对称性、多玩家三个维度一退再退。

AI仿佛为我们构建了一个未来社会的模型,在形式上,它是与现实世界相对立的存在,似乎会按照我们设想的逻辑去实现社会分配、打造精神乌托邦,但事实真的是这样吗?通常来说,在新技术诞生时,掌握着充足资本、权力和高端算法技术的人会比大多数人优先享受到技术的便利及变革性体验。近年来,随着AI技术的普及,这种使用权已逐渐下沉至更多人,但起初的阶级性现象并没有消失,而是摇身一变成为新的“牢笼”。技术的阶级性作为技术的社会属性,会随着社会发展而变化,这种变化也反映了技术本身与供求关系之间的博弈。比如,“一星期鸡肉”(在畜牧业工业化之下快速成熟的家禽)的发明最初是为了让更多人获得动物蛋白,然而,如今其在富足地区的受欢迎程度远远低于“走地鸡”(减少人工干预、自然放养的家禽)。技术的进步在不断地为我们描绘美好的未来,我们应该谨慎而开放地迎接变化,但在此过程中,还需要不断回头看看自己走过的路,问问自己为何而来。

技术的发展有时会引入新的语汇,如在“坐标系”的基础上衍生出的“天空盒”——一个包含了完整场景的(大)立方体,通过6个平面图像让玩家以为自己身处于一个比实际大得多的环境中。有时,新技术会披着老技术的外衣教会我们特有的姿势,如多点触摸屏幕技术一直标榜在模拟我们生活中常见的手势动作(见iOS系统早期实体化的界面设计)。面对技术的进步,我们该戴上一副辩证的眼镜。

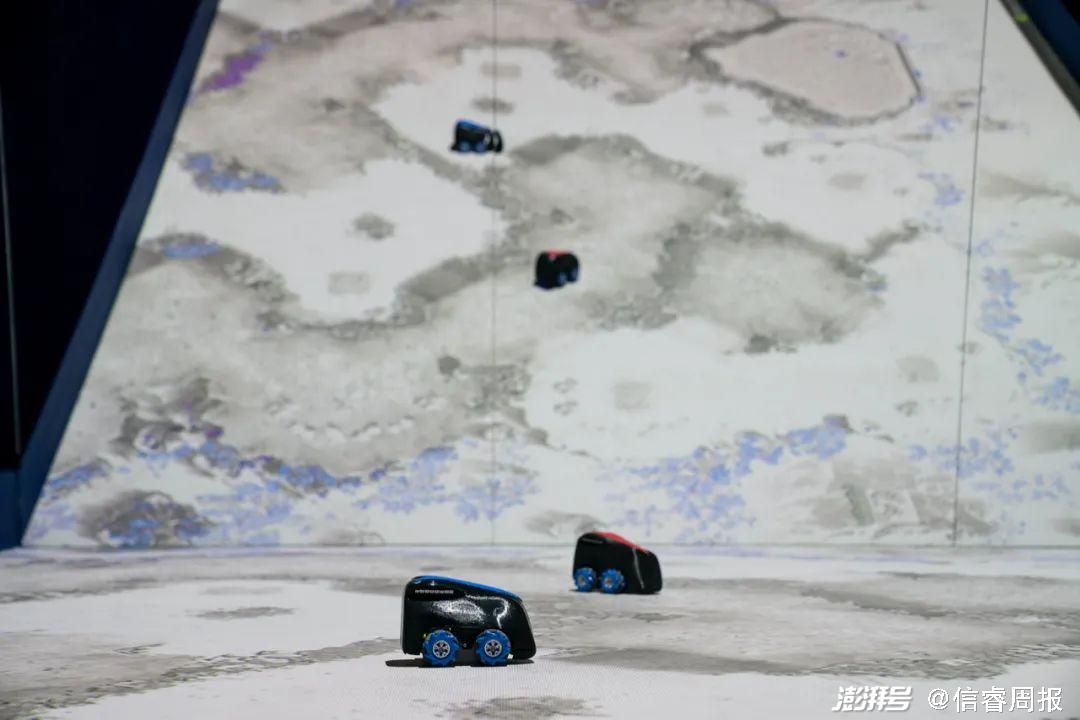

陈抱阳,《追逐迷雾》,上海Cc艺术中心

在我的作品《追逐迷雾》中,有两辆相互追逐的小车——它们不会思考自己为什么要追逐,就像每天都在忙着刷社交媒体的我们。在当代社会,越来越多的需求并非源于我们的主动,而是由资本家、产品经理“引诱”产生的。这种具有倒逼性质的“被动需求”带我们进入新的愉悦幻境,而我们逐渐适应、不断沉迷,直至忘记自己为何在追逐和转动——我们就像斗牛场里的牛,看到红色就会紧张,直至最后被剥夺了心智,言行举止被限定在大数据算法等技术的规则框架下。资本则站在屏幕后旁观,而我们就是最理想的消费者。这样的现象并不是AI时代特有的产物,而是贯穿于人类社会发展的始终。比如,电视媒体在20世纪诞生时也同样引发了关于“娱乐至死”的忧虑。从这个角度来看,人类社会的本质问题和人性的复杂程度并不会因新技术的出现而改变,虚拟世界也并非现实世界的对立,而应被视作后者在全新象限的延伸。技术之上的乌托邦只是一种想象的安慰。如电影《黑客帝国》中所描述的,活在虚拟世界里的人实际上是在充当控制现实世界的计算机系统“母体”的电池。而如今每天花上数小时刷手机的人们,正是一些大公司日渐庞大的“生物电池”——以金钱和时间成本为代价。

1911年在维也纳金色大厅上演的勋伯格的音乐会,为人类音乐的发展打开了非调性音乐的一扇窗,这代表着一种超然的创新力。曾经,图灵设问机器是否会思考,如今我们在问“AI有创造力吗?”的同时,也该自问:什么是创造力?

艺术家与普通人一样,对包括AI在内的新技术有天然的好奇之心,但并不清楚AI具体的含义和背后的技术核心。随着AI走进艺术界,一方面,艺术家对AI带来的便利和效率感到兴奋,因为AI越来越像一个“雕塑工厂”,成为协助艺术家将方案和概念落地的服务性工具;另一方面,和大众一样,艺术家也会受“AI威胁论”等媒体导向的影响而对AI心存恐惧——但与普通人不同,他们会从社会批判的角度通过作品将这种恐惧呈现给大众。艺术家不是研究区块链、AI或其他新技术的专家,但却不妨碍他们通过艺术创作提出对新技术的观点,比如,VR的实质是唤醒身体的致幻方式。而游戏让我们用体验的方式理解新技术,玩游戏既能帮助我们熟悉游戏背后的算法和技术,也让我们对真实和虚拟的裂痕有了更深的感悟。艺术对真理的探求,加上游戏的形式,可能成为我们这些“门外汉”了解技术与自己及社会关系的新途径。

(原载于《信睿周报》第47期,除特别注明,本文图片均由本文作者提供)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司