- +1

陈尚君、仇鹿鸣、唐雯:如何重新修订新旧《五代史》

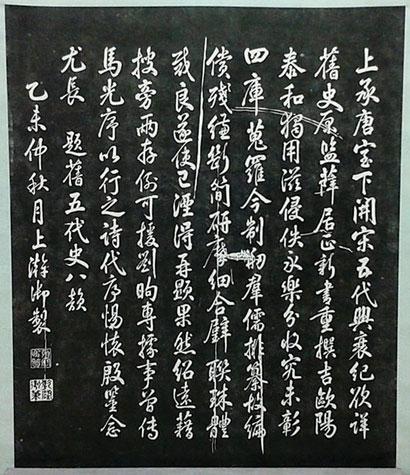

【编者按】记录五代十国历史的正史,宋人编有《旧五代史》和《新五代史》两部。一个朝代有两部正史,在二十四史中唯有唐和五代。上世纪整理二十四史,两《五代史》的点校最初由陈垣先生分别指导学生刘乃和、柴德赓进行,后《旧五代史》转交复旦大学,《新五代史》转交华东师范大学完成。2006年起,中华书局着手点校本二十四史的修订,由复旦大学承担的两《五代史》修订工作目前已经告一段落。在中华新本《旧五代史》《新五代史》即将出版之际,《文汇学人》采访了修订组陈尚君、仇鹿鸣、唐雯三位老师,以了解本次修订工作的整体面貌。经授权,澎湃新闻转载此文。

仓促忠实的薛史和春秋笔法的欧史

《旧五代史》和《新五代史》是关于五代十国历史的两部史书,请先简单介绍一下这两部《五代史》。

陈尚君(复旦大学中文系教授、两五代史修订主持人):《旧五代史》为宋初薛居正主持编纂的官修史书,一般简称薛史;《新五代史》原名《五代史记》,由北宋欧阳修编撰,简称欧史。两《五代史》在编纂的时间上相差将近100年,最大的差别在于:薛史比较忠实于五代实录,而五代实录对于整个五代时期五六十年的历史记载得细致又琐碎,保留了大量原始的面貌;欧阳修则认为,薛史依据五代实录成书,弊端在于缺少对于历史人物的褒贬,欧阳修自己在编写《新五代史》时,更多地考虑到了士人的价值判断,反映宋人对于五代历史的认知与反思。欧阳修在编写欧史时把两点作为最重要的考量:其一是皇位继承血缘上的正统性,第二是士人立身做官要始终如一。后世对此评价很高,认为欧史对宋代士人之重视操行有一定影响。

一个朝代有两部正史,在整个二十四史中只有唐和五代,请问两部《五代史》的编撰上有哪些明显的差异?

陈尚君:薛史和欧史的编撰,在史料、原则和方向上都是不同的。

《旧五代史》的编修离五代历史结束还不久。宋太祖开宝六年(973年)下诏编修,开宝七年编成。编修《旧五代史》的诸位实际上还是从五代过来的旧人,编了一年半就编完了,编修主要用到的资料就是五代实录,处理也比较草率,五代实录上如何写,作为正史的《旧五代史》也大量保留原貌。但草率也是一种忠实,《旧五代史》的可靠性和价值正在于此。

五代实录和后来的薛史的区别在于:首先,实录以每位皇帝在位的时间为起讫时间,一段一段来记录;第二,实录是编年的,和正史中的纪传体不同;第三,实录中的人物传记称为实录本传,即某人过世后,或有重大事件,就会有一段关于他的传记附在实录中。

《旧五代史》的编修实际上是把实录改写成了正史,是一种将编年体改写成纪传体的做法。仔细剖析就会发现,《旧五代史》是由这几部分拼起来的:本纪部分是把五代各朝实录进行了节写,即把实录中的一些大块文章删削不少,保留下主要的事实;人物传记部分是根据实录本传再增补其他材料进行改写;志的部分,主体是以《五代会要》为依据,也增补一些其他材料。实际上,对于制度问题,薛史处理十分粗糙,只有大致轮廓,并无提供五代制度变化的完整细节。欧阳修在编《五代史记》时认为五代时期规章制度方面没有任何价值,没有编修的必要,实际上恐怕还是因为志的材料不足而写不出来。

仇鹿鸣(复旦大学历史系副教授、两五代史修订组成员):现在所见《旧五代史》里面的十个志,大都并非原貌,原来到底编写到什么程度也讲不清楚。

陈尚君:志这个部分,可能是参考了《五代会要》,另外《五代通录》是否包含了志的部分现在不太清楚,但薛史中的志肯定是进行了一些文本参考的,而参考时又有所取舍。在将五代实录改写为纪传体的过程中,对志的编修,肯定是把有用的材料加以辑录,所以我们在薛史的本纪部分常常可以看到“某事见诸某志”这一类记载,这就是留下来的痕迹。

以今人的视角,如何评价两部《五代史》各自的长处、局限和价值?

陈尚君:欧阳修编《新五代史》的主要史料来源就是《旧五代史》。他曾经在崇文院编过图书目录,所以五代各朝实录他曾看到过,但他自己家里显然没有实录,所以他在家编《新五代史》时用到的实录很多是从史馆抄出来的文献。我详尽地比对过,欧阳修的确曾根据实录来补充了薛史中的史实,但缺漏的地方也很多。增加的主要是十国及四夷的部分,五代部分也有,但是很有限。《旧五代史》编修时,由于天下尚未一统,十国、四夷部分可利用材料尚不多,薛史中的十国部分基本上是由五代时候中原朝廷所保存的史料拼凑而成。而到了欧阳修编写《新五代史》时,十国、四夷材料已大为丰富,可供著述时参考,所以欧史在十国、四夷的部分较薛史详实。

另值得一提的人物是司马光的主要助手之一刘道原(刘恕),他的主要著作是《十国纪年》,司马光对此书也是多有参考,但是书本身并无流传。所以,关于十国的历史,《新五代史》和《资治通鉴》是最为重要的。

然而,最根本的是,欧阳修落实这些史料的方法,都是所谓春秋笔法,简单地说就是“孔子著《春秋》而乱臣贼子惧”,这句话带着儒家的道德理想,至于到底能起多大作用,无论历史上或是就现在来评判,恐怕都并不乐观,但欧阳修的确是认真地将春秋笔法贯穿于他所编写的《新五代史》和《新唐书》中了。

仇鹿鸣:《新唐书》中似乎并没有那么明显吧?

陈尚君:不,《新唐书》本纪部分的春秋笔法非常明显。而且《新唐书》有一部附带的书叫《唐书直笔》,欧阳修的助手吕夏卿撰,其中一卷是关于《新唐书》史笔的设立,即什么样的情况应该怎样书写。这其实和《新五代史》的徐无党注释一样,我在修订本《新五代史》前言中特别讲到了徐无党注释的特殊性:一般而言,著作人和注释者总是分开的,总是隔着时代的,但欧史很特别,书和注释是同时作的。而且,我相信在徐无党的注中强烈体现了欧阳修本人的想法,甚至很有可能就是欧阳修本人所注。

现在可以找到欧阳修喜欢帮人代笔的很多证据。他参加科举考试,自己作文毕,发现旁边一人病了,就帮他写了一篇。还有配合《集古录》所编《集古录目》,实际上大部分是自己做的,但却挂了儿子的名字。顺便讲讲,《新唐书》为何署了欧阳修和宋祁两人的名呢?一般认为,这是欧阳修谦虚,奉宋祁为前辈。这是表面的解释,最根本的是,欧阳修并不愿意承担宋祁所作文章的责任,这里体现了他的另一种矜持。

再讲回《新五代史》。欧阳修编写欧史时,宋已经建立百年左右,此时已经需要建立国家的社会秩序,构建伦理道德,士人即官员对政权的态度是欧阳修关注的问题,这种追求和原则贯穿在《新五代史》的编写中。修史考量为现实服务,当然包含欧阳修的思想高度,但就历史事件叙述的真实准确,历史人物评价的客观公允,就有许多可以讨论的余地。

比如,以欧阳修身处时代的官员操守,来要求困处于乱世浊流中的冯道,做不到就如旧时道学家谴责遭遇不幸的失身女子“你为何不自杀”般予以贬斥,似乎是过分了一些。再如,欧史经常会出现朱全忠今天攻陷某州、明天又攻陷千里以外另一州的记录,别人问朱全忠哪来如此神通,欧阳修说朱要为每一次战争负领导责任,这样书写是突出他的罪大恶极。史书记载贵在实录,这样的学术取向,与史家实录的精神相去太远,与现代学术要求相距更远。

仇鹿鸣:另外需要说明的是,欧阳修更多重视史书中议论褒贬的文字,这当然是欧史最精彩的地方,比如《伶官传序》曾收入中学课本,但相对而言他对记载史实的精确性不太注意,很多改写薛史的地方,反而改错了,这是读者在阅读时要注意的。

陈尚君:正因为欧史符合当时士林的风气,加上欧阳修的名声和地位,因而一出便风行天下,薛史则逐渐式微。比如著名的金章宗废薛史诏,很多学者都提到过,但更早以前欧史就远较薛史通行,我们目前找不到北宋薛史曾立学官的记载,但欧史至迟在北宋末已被立为官学。

到了清乾隆时,《旧五代史》又重新被提出来,主要是因为薛史保留了大量的原始记录,具体到哪一天皇帝颁布了什么诏书、大臣呈递了什么奏议、商量了什么问题等。这些都是源出五代实录的,符合清人重视考据的学术风气。《旧五代史》保留的这些内容更符合专业史学研究的实际需要,也更受到现代学者的重视。

欧阳修改写和增补史实的原则是什么?

陈尚君:五代实录中有部分材料是薛史中没有但欧阳修又觉得有用的,他就补充到《新五代史》中,但数量不是很多。我把两部《五代史》逐句逐行比对过,哪些是欧史多出来的,哪些是改写,都可以比对出来。绝大部分史实是薛史中就有的,而欧阳修进行了块面的调整,比如薛史的本纪中有一些关于人事的记录、制度的改变等,篇幅比较大,欧史就挪到传的部分或其他地方去了。总结欧阳修的工作,即:本纪力求简化,列传强调个人道德品质、政治作为以及对国家的忠诚程度。《新五代史》的立场,我归纳为重一统、明血亲、砺士节、黜势利。士节尤指官员的节操,而对于势利小人,欧阳修予以严厉贬斥。

仇鹿鸣:另外在本纪的部分,欧阳修补充最多是四裔少数民族入贡、入朝的记录,这也反映欧阳修的正统观念。

《新五代史》的史源,清人王鸣盛所谓采小说补史之“最妙”,应当如何理解?

唐雯(复旦大学中文系汉唐文献工作室副研究员、两五代史修订组成员):这里指的“小说”和我们今天说的“小说”并不是同一概念。《新五代史》中采用的应该算是史料笔记,只是王鸣盛称“小说”。书中所载事件,不能保证完全是真的,但也不是空穴来风,有些事情即使有传讹,造成张冠李戴,但事件本身是有的。

陈尚君:实际上有点类似我们今天所讲的“段子”概念,我们现在的段子,有绝对的真事,也有捕风捉影的,五代也是一样。这部分主要是《五代史补》和《五代史阙文》中的记录。薛史出后,一些事情书中都有阙略,所以稍后有人做了两本补史的笔记。王禹偁的《五代史阙文》偏中原多一些,篇幅只有几千字。陶岳的《五代史补》是偏重于十国的笔记,篇幅稍大些。

《新五代史》中关于人物传记的划分与归类也区别于《旧五代史》?

仇鹿鸣:体例上就不同。薛史中,官员死于哪朝,就归入哪个朝代,不管他之前做过多少其他朝代的官。假如有位官员在后晋只活了几个月,只要是死在后晋,那么就归入晋臣。

唐雯:薛史就是客观地记录归类,欧史中则是根据欧阳修的分类标准打乱重新归类的。比如他设有死节传、义儿传,都是有褒贬的,将仕一朝的人分别列入唐臣传、晋臣传,对于历仕多朝的列入杂传,都别具深意。有意思的是《新五代史》列了唐六臣传。这六个人在朱温篡唐的过程中帮了很多忙,欧阳修把这六个人列在一起,是要他们承担亡唐的责任,批评他们作为唐室重臣,不能死节。

仇鹿鸣:唐六臣其实开启了《明史•贰臣传》的先河。

清辑本系统的《旧五代史》和以宋元本为基础的《新五代史》

上一次二十四史点校从1958年着手计划,到1978年出齐,历时20年,过程历经风雨,也留下一些问题。就两部《五代史》而言,本次修订主要解决哪些问题,弥补哪些不足?先接上从《新五代史》谈起吧。

陈尚君:《新五代史》当年的点校,最初是由陈垣先生和柴德赓先生做的,后来转交上海后,由华东师范大学负责。当年华师大参与者众多,很多年辈高者都列名其中,具体哪几位负责主要的工作,现在并不清楚。柴先生最初点校的本子据说在“文革”时遗失了。近年在柴先生家发现一个当年的过录本,商务印书馆去年出版了影印本。应该说,这是柴先生的一个工作长编,还不是最终的定稿。

《新五代史》从当年的工作来看,有较大欠缺,特别是校勘记相当少,不少卷次连一条校勘记都没有。由于参与者众,反而不能保证工作质量。现在回头看,也不难理解,“文革”期间华师大把一批老先生放在点校组里,可能有出于保护的目的。

《新五代史》和辑佚而成的《旧五代史》不同,它一直是个完整的文本,且宋元以后一直流传有序,明清刻本和传本都很多。“文革”期间的工作中,《新五代史》主要以一种宋本(百衲本)和多种明清刻本为主来校订,我们这次修订,在版本调查上做了比较充分的工作,主要以宋元本为基础,把可以找到的十种左右宋元本子大都调查过,实际用到了五种以上,这样有利于正本清源。通过这次修订,我们也能知道,早期宋元本中的不少文字,与后来通行《新五代史》文本中的文字还是有所不同的,而且后来因为张元济百衲本的影印而通行于世的南宋庆元本,其实并不是宋元本的主流。

总体而言,这次《新五代史》的修订是严格地以版本校为基础的,以宋元本为主,是非常规范的古籍整理工作。

唐雯:从我们的工作来说,《新五代史》和《旧五代史》处理的方式有相当大的不同。先谈《新五代史》,第一:上一次《新五代史》点校本是定本式校勘,不主一本,择善而从,版本改字一般都是迳改不出校记;这次是底本式校勘,补充大量的版本校记。第二:上一次出校记的部分其实基本上都是考史,是对欧阳修记载史实错误加以纠订,这次整理,为了和上次点校的尺度相一致,我们在考史的方面也出了不少的校记,特别是对于欧阳修改写薛史致误的部分做了比较多的工作,便于读者的阅读,某种意义上而言有些校证的味道。

仇鹿鸣:因为欧史太过于流行,因而纠订欧史之误的著作,宋代就有吴缜《五代史纂误》,清代的考据学家又做了大量的工作,这次我们对于这些工作尽量加以吸收。

陈尚君:相比之下,清代《旧五代史》研究的人不多。这其实也是读书治学的一种偏向。

接下来请谈谈《旧五代史》的整理。

陈尚君:《旧五代史》是二十四史中唯一的辑佚书,原书约在明清之际亡佚,现在所见《旧五代史》为清代学者邵晋涵从《永乐大典》辑出。《旧五代史》的整理,无疑是非常复杂的工作,可以从几个层面来说明。

先谈《旧五代史》原书的面貌和流传之本末。《旧五代史》编成后,北宋时应该是刻过的,而且现在一般认为,在金代还曾有过一个刻本。张元济先生在商务印书馆主持百衲本二十四史时,多次提到有关薛史原书的蛛丝马迹,当年登过广告悬赏征集薛居正《旧五代史》。在关于薛史的诸多传闻中,我们现在能讲的原本流传的最后一条可能的线索是,清代初年《十国春秋》作者吴任臣向黄宗羲借薛史的便条。可以肯定,他并没有借到,他的《十国春秋》中也没有引到过,也未见有黄宗羲的答复,但不知为何,这个便条是附在《南雷文定》的后面保存下来的。此后的所有关于薛史原本的传闻便都是道听途说了。目前全世界的古籍存目都已经比较彻底地调查过,也没有相关线索,所以再发现薛史原本的可能性已经十分小了。

现在的薛史文本是主要由邵晋涵从《永乐大典》中辑录出来。邵晋涵是钱大昕的门生,乾隆年间其史学颇享盛名,《四库全书》史部编修他多有贡献,正史部分提要多由他所作。邵晋涵个人主要的工作是《旧五代史》的辑佚,主体部分用了《永乐大典》,并用《册府元龟》《资治通鉴》等作了一定程度补充。

一方面,我们认为薛史的清辑本代表了清代古籍辑佚的最高水平,因为将薛史150卷的篇幅基本上恢复了八成左右,已经很不容易了。另一方面,以现代学术眼光来看,邵氏的辑佚工作有很大问题,无论对《永乐大典》还是《册府元龟》的利用都很不充分。其中周太祖纪、王姓各传目前在存世的《永乐大典》残本中仍可见到,其他部分也有一些零碎的条文,用这些残卷比对当年邵晋涵的辑佚工作,残本《永乐大典》中的薛史,仍有一些条目是邵辑本失辑的,可见当时《永乐大典》的利用并不充分。从全书整体质量看,邵氏在前面部分花费心血较多,后面部分较少,其中可以体谅为应付皇帝的催迫而无可奈何,这个可以说是古今所有重大项目的通病。邵晋涵当年有不少对于辑录工作的说明,其中有很多是虚构的文字,大约主要是为了应付乾隆皇帝日常的检查。

邵晋涵辑本除有脱漏外,另一个比较大的问题是出于因政治原因,对民族问题的讳改,陈垣先生就指出过这一问题。乾隆曾询问过金代废《旧五代史》到底是什么原因。辽、金和后来的清有渊源,努尔哈赤最初建号后金,在当时文字狱的高压氛围下,邵晋涵就很惊惶,在辑佚过程中就出现了大量关于民族问题的讳改,自我审查往往是最严厉的,最常见的就是把虏改成契丹,当然还有更多形式更加复杂的改动。对于较为特别的讳改,这次我们出了一些校记,也是为了方便学者认识到这一问题。

另外,清辑本还有不少细节上的问题,清人对于五代人事、制度认识有不足之处,所以也误改了一些他们认为不通的文字,《永乐大典》《册府元龟》的出处有不少也标注有误,另外清人考证史实、制度的小注文字,也有不少是错误的。

唐雯:刚刚陈老师讲的邵晋涵当年所作辑录工作的记录就是现在影库本后面所附的黄色粘籖,现在看来粘籖很明显是呈递给皇帝看的,很大部分是伪造的,或许是为了向上邀功。比如粘籖说根据通鉴改、据册府改,这些原书都在,复核原书,很多根本没有相关的记载。

仇鹿鸣:但这些虚构的粘籖有时候反倒提供了进一步校勘的线索,如《旧五代史•梁汉颙传》中有条粘籖云:“许州,原本作详州,今从通鉴改正”,事实上《通鉴》根本没记这个事情,稍加考证就可知道,正确的应该是洋州,“详”是“洋”的形讹。清代人已经发现底本有误,便臆改一个许州,并随手拉了《通鉴》作垫背,这样的例子有不少。

陈老师在大约十年前完成的《旧五代史新辑会证》也是一项重辑《旧五代史》的工作,谈谈您个人的学术著作和这次修订正史《旧五代史》有何不同?

陈尚君:《旧五代史》的研究,近代以来以陈垣先生为最重要。他曾有宏大的整理薛史的计划,概括讲就是:以册府校薛史。陈垣先生一生谨慎,但在给中华书局影印明本《册府元龟》写的序中,有一句话是讲得不妥当的,大意说清代辑录《旧五代史》,本来都可以从《册府元龟》中辑录出来,但是因《永乐大典》少见,所以标榜从《永乐大典》辑,而没有充分利用《册府元龟》。没有充分利用《册府元龟》这句话无疑是对的,但《永乐大典》中可以辑出薛史,《册府元龟》中是辑不出来的。全书约1000万字的《册府元龟》,五代史料保存极其丰富,估计在200万字以上。但除人物传记部分录自《旧五代史》较多外,其他绝大部分是来自五代实录。但《旧五代史》是以五代实录为依据编成的,《册府元龟》和《旧五代史》是同源的著作。两者同出自五代实录,《旧五代史》是根据正史的纪传体例改编实录,《册府元龟》是根据事件分类的性质改编实录。这样不同的改编,使得利用《册府元龟》来辑佚《旧五代史》变得十分困难,《册府元龟》更多的是校勘《旧五代史》的价值。

与陈垣先生的计划相似,我的《旧五代史新辑会证》,主体部分也是用册府校薛史。碰到的最大问题是,《册府元龟》中到底哪些是薛史,哪些是五代实录,难以判断。古籍整理有个原则是,不同来源的材料是不能据以轻改的,但如果这两者判断不清楚,那么整理文献就很困难。我在《旧五代史》新辑时采取了折中的办法,即将《册府元龟》中保存的五代实录的部分,尽量在一个“旧五代史”的躯壳中容纳,因此附录了大量五代实录的原文,同时,充分利用《册府元龟》来校订《旧五代史》。这项工作改写和补充的篇幅很大,从我个人的立场来看,当然是超过了前代水平较多。

但回到这次《旧五代史》的修订,中华书局徐俊先生说:“我们现在是修订正史,你那是个人著作,不一样。”我当然服从这个要求。因此,我们这次《旧五代史》的修订,主要还是“清辑本”系统的《旧五代史》的校勘。

早先“文革”中《旧五代史》整理,前一阶段是在北京由陈垣先生和弟子刘乃和先生负责的。这部分整理工作的原稿现在据说在内蒙古大学,因为后来刘先生的藏书都捐到了内蒙古。但是这些藏书未整理,我们也没看到。这次修订《旧五代史》,中华书局也没能给我们提供太多上次点校的材料,上次点校工作长编也没有留存。上世纪70年代初,点校本《旧五代史》转由复旦大学承担,由文史学科的几位前辈负责继续整理。我当然相信原先陈垣和刘乃和先生的工作也是相当出色,但是《旧五代史》最后在复旦完成的水平也很可观。遗憾的是很多工作的细节现在无从得知,尤其是把《旧五代史》的清辑本系统的小注部分整合到点校本《旧五代史》中,这项工作不知具体是谁做的。

仇鹿鸣:还有个问题,《旧五代史》的体例当时是谁定的?我有点怀疑是由陈垣先生之前已划定了,《旧五代史》是上海五史(指“文革”中由上海高校完成的新旧《唐书》、新旧《五代史》和《宋史》)中是唯一采取底本式校勘的,这在“文革”中“反对繁琐考证”的时代风气下显得相当特别,也与复旦承担《旧唐书》体例不同。我记得在当时在复旦参与点校的陈允吉先生讲过,当时校订所需的所有善本书都是北京直接打包运到复旦,而不是由复旦方面提出具体需要哪些材料,复旦这边则是胡裕树先生做了比较多的工作。

上一次点校本二十四史,复旦大学承担了上海五史中的《旧五代史》《旧唐书》,当时完成的情况如何评价?这一次修订本完成的情况又如何?

陈尚君:现在中华书局可看到当年《旧唐书》工作长编,质量相当高,但最后出版的成果并没有完全吸取。因为当时点校本统一要求,校记不要出太多,改动不要太多。至于《旧五代史》,当年复旦的工作应该是也达到了相当的水平,而且在清辑本的基础上应该已经做到比较充分了。我们这次确定的《旧五代史》的工作原则是,仍然在清辑本框架中详加校勘,而不是进行重新辑佚整理的工作。

这里牵涉到一个学术界讨论很多的话题,即清辑本系统的《旧五代史》整理中对于薛史中涉及到民族问题的讳改文字为何不改回来。薛居正编修《旧五代史》时,正是宋与辽敌对时,所以涉及辽的部分多用虏主、豺狼、禽兽之类谩骂文字。上世纪点校二十四史时,所涉这部分文字也一律不改,这是陈垣先生定的原则。他在早期个人论文中《旧五代史辑本发覆》谈到许多文字讳改是清人考虑到民族问题。陈垣先生此文作于日本侵略中国之时,有民族大义的考量在。但他60年代为中华书局制定修订体例时,并不赞成完全改回,因为至今没有完整的文本依据来将这些清人改动文字改尽,除非今后《永乐大典》全书有重见天光的一天。做论文举例即可,全书改动则谈何容易,他的看法很理性。既然如此,我们本次修订原则上仍不改,影响文意的部分则加校记说明。

当年薛史整理主要根据的工作本,在当时情况下已经是尽了最大努力了,以江西南昌熊氏影库本为底本,以刘氏嘉业堂刊本和武英殿本等作为通校文本。我们这次修订《旧五代史》,新利用了两个比较重要的本子。一个是台北“国家图书馆”所藏孔荭谷的钞本,另一个是日本静嘉堂文库所藏推测为邵晋涵本人用过的工作本。

此外,本次工作中,对《册府元龟》及石刻材料利用得也很充分。应该说,《旧五代史》这一次的修订还是能呈现较多新的面貌,有比较大的提高。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司