- +1

985大学生抑郁后:失落的一角开始试错人生|镜相

镜相栏目首发独家非虚构作品,如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系

作者 | 虚白君

编辑 | 吴筱慧

编者按:最近一部现实主义女性台剧《她和她的她》引起热议,目前豆瓣评分高达8.6。这部剧讲述了一个“房思琪式”的故事——主人公林晨曦自中学时期遭遇老师谢志忠的性侵之后,患上解离性障碍,从而将自己的臆想世界和现实世界混合在一起。美国精神医学会手册将解离症界定为,个人的意识、记忆、身份或对环境知觉的正常整合功能遭到破坏,患有解离性障碍的人使用解离作为内心的防御机制,以此来逃避现实生活所带来的创伤,获得一种情绪缓解。这部剧少见的以一个解离症患者的经验视角出发,通过悬疑手法,让观众们感受到受害者所遭受的严重伤害和心理创伤。下面这篇文章是一篇重度抑郁患者的自述,或许你在阅读的过程中能够感受到她的挣扎与自救,也能从中获得一些关于“失落的一角”如何开始试错的启示,正如作者提到的那样,“我们的生活不是一条轨道,而是一片宽阔的原野”。

2018年8月,我把自己锁在房间里两天,在阳台布满灰尘的地板上席地而坐,手机里循环播放《她曾活过啊》。

最终姑姑把我从地上拉起来,骑着电动车带我去本地的精神病医院。她说:“当初你爷爷有段时间也是这样,吃点药就好了。”

姑姑找了当时给爷爷做治疗的医生。交完费,我在电脑上做了一些测试题,又做了心电图和脑电图,医生让我们在住院部前等她。那里的灯光昏暗又蜡黄,我们与住院的患者隔了一道栅栏,他们穿着有些泛了黄的病号服,有的人拿着饭碗踢着拖鞋缓慢地行走着,有的人略微佝偻地站在那里,眼神定定地看着我们两个入侵者。

我接过自己的诊断书,重度抑郁症。

18年确诊证明

回家的路上,姑姑说她突然后悔带我来这里了。姑姑认为我只是短暂性的心情不好,只要吃点药就会恢复成以前那个正常的我、积极阳光的我、作为当代985大学生的“闪闪发光”的我。

当时的她没有想到,这药一吃就是四年。

从医院开了很多药

虽说抑郁了,家人和我都认为这是可以克服的。九月份开学后,我又坐在了大学的亮堂教室里。

但是,我再也学不进去了。

我的注意力越来越不集中,上课时发呆走神成了常态,不管晚上睡多久都会在课上犯困。从前那些在我看来简单易懂的知识点,现在我连题目都读不懂了。不管我多么努力,成绩还是在肉眼可见地急速下滑。

我逐渐意识到事情的严重性——如果我无法正常学习,那么作为学生的我,还有什么价值呢?

于是我敲开了学校的心理咨询室大门,接待我的是一位人文学院的老师。她是个温柔又美丽的年轻女人,静静地坐在椅子上,从不打断我的话,也不居高临下地说教。好像很久很久都没有人这么认真地听我讲话了。一个小时的咨询结束后,她告诉我,我可以向所在学院的辅导员求助。

后来,我走进自己学院的办公室,两位辅导员坐在长长会议桌的另一头,关切地看着我。

其中一位女老师说:“我们了解过你的家庭情况,不算差。我们学院有很多学生的家庭条件还不如你,他们中有的丧父或丧母,有的父母离异,有的家里不让念书,有的交不起学费。你要想想,他们可比你的起点低多了,但是他们也不会像你这样抑郁呀,大家都在积极乐观地活着。”

他们问我平时有运动的习惯吗,我说没有,我连下床的力气都没有。

“这就是你的病因所在,你应该多去运动,让自己动起来就不会胡思乱想了。”

他们问我平时喜欢参加社团活动吗,我说不太喜欢。

“你应该多去参加集体活动,让自己感受这种欢快的氛围,积极融入到集体生活中去。”

我看着他们正能量满满的脸,一股深深的无力感和厌恶感从心底升起,在他们面前我显得好低。在他们期待的眼神之下,最后我把他们说的这些话做了一二三点总结。他们对视了一眼,“这不是很清楚明白吗!你的逻辑思维很清晰,完全不像一个病人的样子。”

男辅导员把我送出门时拍了拍我的肩膀,“你就是想得太多了,自己走不出来了。”

关上门后,我像一副裂开了的面具。我奔向卫生间,锁上门,哭得像只疯狂的野兽。

后来,我们学院公布了下学期心理咨询室老师的名单,这两位老师的名字赫然在列。自此,我再也没有去过学校的心理咨询室。

2018年年底,我在一个社交软件上认识了月姐姐。

虽说叫人月姐姐,但他既不是女生,也不是姐姐。月姐姐是东北人,比我小一岁,在读大专。初中时,因为父母离异,他患上双重人格,住院后病情得到控制,现在已经痊愈。

他说他的人生理想,就是老了在院子里躺摇椅盘核桃。我那些在外人看来令人丧气的话,他都能理解。悲哀的童年、相似的命运、不被认可的思想,这让我们一拍即合,每天都要聊到深夜。

我们天南地北地胡侃,在难捱的日子里,我们是并肩作战的战友,互相取暖,互相舔舐对方的伤口,对抗着残酷的命运。

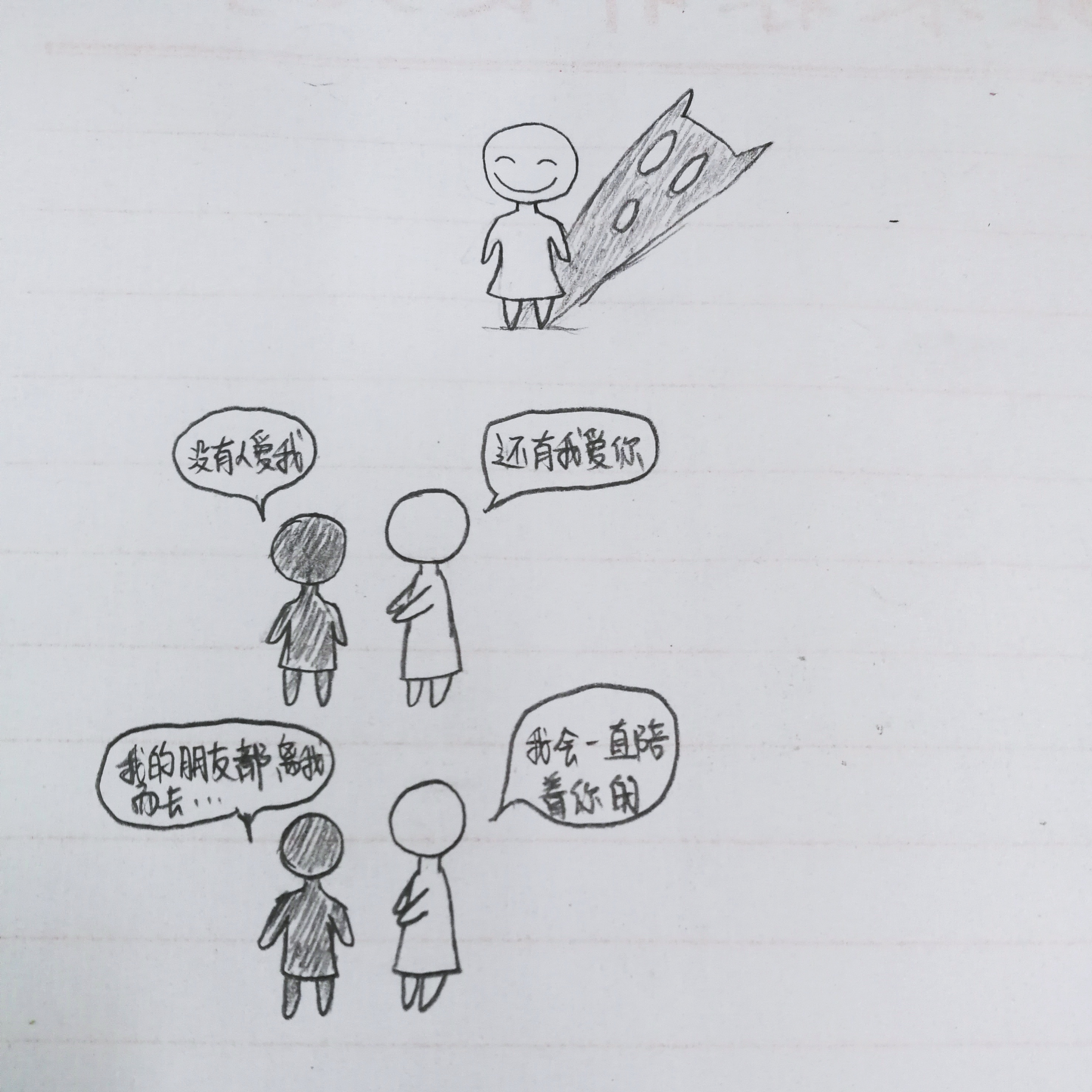

我画的小画

月姐姐的母亲离婚后在北京定居,重组了家庭,生下一个可爱的小女孩。月姐姐说他会在母亲的新家里住一段时间。于是,2019年1月,在完成几门结课考试后,我瞒着家人,一个人拉着重重的行李箱去了北京。火车吱呀吱呀地慢慢摇晃,我心里也摇晃着对另一个相似灵魂的渴盼与呼唤。

在出站口,我见到了那个操着一口东北口音的他。他一米八的身高,微胖,穿着长长的黑色羽绒服,顶着一头乱糟糟的卷发,肿眼泡,但是眼睛像小狗一样可爱。

一路上他一直在笑,时不时摸摸我的头顶。他说在东北这叫“盘”。他说我好小一只,但是他的手正好可以舒服地放在我的头上。

我在北京待了三天,他带我玩了三天。临别那天,火车站口,月姐姐点燃一只细长的烟。我不喜欢别人抽烟,我说小心以后得肺癌,他说没事,这烟不上瘾。

他吞吐烟雾的样子迷离又幻灭,像一只迷失在大城市人潮中的带刺的小兽。

“我们还会再见的对吧。”

我说一定会的,拉钩。

我和月姐姐的交流,一部分在QQ上,另外一部分在一个共享日记的软件上。我们记录着每个细碎的瞬间,看到自己的日记被对方已读后,就会兴冲冲地过去问对方有什么感触。三四年来,我一共在这个软件上记录了七万字。

2019年2月,从北京回来后,我越来越觉得他情绪不太对。

以前的他总是没心没肺的,乐乐呵呵,以调侃我为趣。但在日记里,他的文字很痛苦,带着一种破碎感与撕裂感。

“悲哀的是,我的天空一次次崩塌,却没人看到。我一次次崩溃,再把自己拼好,也没人看到。”

他在日记里写道,他曾经错过了一个喜欢他的女孩。

这个女孩是他高中时期的女闺蜜,在愚人节那天递给他一个纸折的心,里面写满了她的告白。月姐姐当时没怎么看,翻到背面看到了“愚人节快乐”五个字,就随手放在一边了。直到前阵子在家时,他又翻出了这个纸折的心,才发现那段告白,才知道那个时候的女孩,是真的喜欢过他。

当时的我不以为意,心底悄悄吐槽着,好老套的剧情。

四月份的时候,学校的梨花开了又落,香气四溢。有时我驻足在满地的白色花瓣前,想象着在万物复苏的春天死去,竟有些浪漫的意味。但是梨花好美,我感受着指尖触碰着花蕊的冰凉,如此细腻真实,突然觉得还是有必要再坚持一下。

我开始读《房思琪的初恋乐园》,一本我很早就听说过、但不忍卒读的书。我在图书馆拼命忍住哽咽,忍到喉头发痛。小时候的我并没有性的概念,当表哥一次次把手伸向我裙底的时候,我以为这是在和我玩游戏,只是在每次游戏的过程中,下体会被他尖锐的指甲拉扯得很痛。

如今,表哥早已结婚生子,他的女儿娇小可爱,常常睁着一双可爱的大眼睛抬头看着我。我什么都做不到,枕头被浸湿,手腕被美工刀划伤,没有任何的嘶吼,心底深处的一角无声崩塌。

回想起刚和月姐姐在网上相识时,我小心翼翼地问他,“我能叫你姐姐吗?”他尴尬地回了一串省略号。我说,“我害怕男性,总是被男性伤害,只有叫你姐姐,我才不会那么恐惧。”

后来他看了我日记里关于这段的回忆,难过到不知所措,凌晨给我打电话,我哭,他听。

他说:“只要你还在思考,只要你还在悲伤,只要你还在沉思,你就依然活着,你就依然还能往前走。”

2019年上半年以来,我们两个的情况都越来越不乐观。

最开始认识的他,虽然深夜时经常发表一些厌世言论,但大体上还是个没心没肺、大大咧咧的人,总是在我难过时逗我开心,说些无厘头的废话。但不知从什么时候开始,他开始变得有些极端、阴郁。

或许这才是他原本的样子,只是为了生存,他不得已才装出一副阳光开朗的大男孩模样。但是这种感觉太割裂了,有时他分不清自己到底是在演,还是在真情流露。

他开始在日记里流露出人格分裂的倾向,他在脑海里慢慢构建着属于自己的伊甸园,那里有很多个他,很多个不一样的人存在于同一副身躯中。

我曾经了解过这种疾病,我在YouTube上看到一位考上麻省理工的韩国女孩Jess,她做了很多视频来介绍DID(解离性身份识别障碍)。她的身体内有6种人格存在,他们互相支持和保护,必要时切换人格,以承担其他人格承受不了的痛苦或应付不来的状况。

很多人觉得拥有多重人格是一件很酷的事,就像一些人觉得在网络上无病呻吟装抑郁也很酷。只有真正患有疾病的人,只有亲身经历过那些痛苦的人,才知道那种触及不到的绝望感与无助感,是多么真实。

我至今仍不知道为什么当时的月姐姐会发病,或者容我说一句残酷的话,以我的水平根本无法判断出他是否真的患上了DID。我曾多次告诉他去医院治疗,好好吃药,但他从来没有采取过我的建议。

他说,我们天性敏感而丰富,我们不是抑郁,我们只是孤独成疾,药石无医。

陪伴我很久的药盒

2019年6月份,我疲于应付学业,但情况依旧不容乐观。我想起之前那位人文学院的老师提出的建议——休学。在以前,这是我想都不敢想的事情。一位品学兼优的好孩子,怎么看都不可能选择休学。

在我国,没有真正的gap。选择休学的人,要么是抑郁了,要么是有什么身体疾病。社会发展得太快了,快到每个人都不敢停下来,因为停下来就会被抛弃,停下来就会被嘲笑为“失败者”。

如果社会是一台大机器,那么我们每个人就像是这机器上的一枚齿轮。刚一出生,我们的人生就已经被拧紧了发条。从上学伊始,我们就活在各种比较中——比谁参加的补习班多,比谁睡得更晚,比谁的分数更高。毕业工作后也不能停歇,我们比谁的工资高,比谁在公司里的职位高,比谁的孩子更争气。

不能停。这三个字仿佛烙印在我们的大脑上。它时时刻刻警示着我们,停下来就会完蛋。于是人们开始内卷,媒体也顺势制造各种焦虑:容貌焦虑、身材焦虑、年龄焦虑……在这片歌舞升平中,工作或学习了一天的人们拖着疲惫的身躯回到家中,还要被网上的一些自律软文洗脑,默默给自己定下无数个难以完成的计划。

那段时间的我突然觉得,一切都很没意思。无论怎样内卷,无论是否比得过其他人,我都不能变得快乐。所以,我想要跳出“社会时钟”。

当我把休学申请递给学校的教务处时,我的辅导员、班主任和其他几位老师围着我开了个小小的会议。我一向是个倔脾气,认定了的事情就一定要去做。而促使我最终坚定这个选择的,是我的妈妈。有一次我实在学不进去,就打电话给她,听到熟悉的乡音和温柔的语气,我心底一直紧绷的弦突然断了,我崩溃地大哭,大声喘着粗气,像快要渴死的鱼。

妈妈说,不想学就不学了吧,我们回家。现在我只想要一个健康快乐的你。

办休学手续那天,我又见到了去年用“正能量”感化我的女辅导员,也是我第一次想去求助但不相信我病了的老师。我收起多余的表情,本能地站在离她有点远的地方。她却主动走近我,问起我的近况。

6月份正值夏天,我穿着短袖,她看到我左臂上因自残而留下的大大小小十几条刀痕,心疼地拉起我的手说:“你当时一定很疼吧。”

后来我才知道,她那时刚做了母亲。也许在经历了一些事情后,她也能够稍微与我共情了。

至今我也仍然不好说,休学的这个决定是对还是错,是好还是坏。但已经无所谓了,当年的我选择了另一条道路。我收获了很多,同时也失去了很多。一个从小到大都成绩优异的人,一个有着985名校光环的人,一个在所有人眼里都有着光明前程的人,却在这一刻停住了脚步,说自己好累,走不动了。

大家都以为我的人生从此“脱轨”了。然而,我的人生从来不是一条轨道。我的人生是一片宽阔的原野,我可以在上面自由自在地奔跑。

从此,我开始了“试错”的人生。

好像很多人认为gap是为了大刀阔斧地改变什么、切除什么,而我的休学生活却很平淡,每天可以睡到中午十一二点才起床,没事就看看书、唱唱歌、化化妆。

在那一年里,我没有额外学习任何一项技能。比如休学前我踌躇满志地列了个日程表和清单,把每一天的时间都规划好,让我产生一种并没有落后于原来的同学的错觉。我想自学日语、我想练书法、我想健身、我想学做饭……

而休学后的真实情况是,我只想躺在床上睡觉。

《丈夫得了抑郁症》这部电影,我很早就听说过,直到休学回家后才有机会好好看一遍。女主说:“如果痛苦的话,就别努力了。保持平常心就好了。” 这句话牢牢刻在我心里,直到今天我也不会逼着自己“努力”起来。我不想再被“成功学”洗脑了。我不想再成为别人期待的样子了。我不想再钻进一个“坚强乐观”的壳子了。那不是我。

电影《丈夫得了抑郁症》剧照:“如果痛苦的话,就别努力了。”

待在一种“被允许”的环境里,才会让受伤的心灵慢慢恢复。在这里,哭泣是被允许的,不努力是被允许的,学习不好是被允许的,什么也不做、发呆几个小时是被允许的,难过的时候、躺在床上呼呼大睡一个下午也是被允许的。

在学校的心理咨询中心,我曾翻开一本绘本,书名叫《寻找失落的一角》。主角是一个缺了一角的圆,他想要寻找缺失的一角。在这一路上,因为他缺了一角,所以不能滚动很快,于是他常常会停下来和小虫交谈,或者闻一闻花香,或者与蝴蝶嬉戏玩耍。

他走了很远很远,有时找到的角太小,有时又太大,或者太尖锐,或者形状不合适。

他继续前行,终于有一天,遇到了一个完全合适的角。他们结合了,组成了完整的圆,因为不再缺失一角,他们越滚越快,快得不能停下来与小虫交谈,不能闻一闻花香,不能与蝴蝶嬉戏玩耍。终于,他明白了什么,停了下来,温柔地把那一角放下,从容地离开。

月姐姐曾对我说,你是完整的,正因完整,才容易破碎。

我说,不,我们都是缺了一角的圆。正因不完整,才更像有血有肉、有哭有笑、有圆满有缺憾的人。

休学回到家后,家人立刻给我办理了住院,还是2018年我去过的那个精神病医院。

交了钱,去一个房间里领了脸盆、牙刷、毛巾和床褥等生活用品,我就开始了住院生活。而因为家离得近,名义上是住院,实际上我每天早上过来后,做完各项检查就回家休息,不在医院住宿。

前七天,每天早上我要躺在床位上输液,输完液后等到九点半,就去护士房间领药。 这间病房里有三个床位,我睡在靠门的床上,靠窗那里还有两张床。一张空着,一张住了一对来自附近县城的母女。有时我妈妈会跟女孩的妈妈聊几句,但是我们两个病人之间从来没有过什么交流,要么玩手机,要么呆呆地望着医院老旧的天花板。

有一天,这间病房里抬来了第三位病人。没错,是抬过来的。这个女人明显比其他人的情况要糟。她不说话也不动,脸色苍白,眼神空洞地平视着,没有对焦点,如果不是心脏还在跳动,看起来跟死了没什么区别。同行的是她的婆婆和丈夫,他们一声声喊着她的名字,用拔了针头的注射器往她嘴里灌牛奶。

第二天,女人的娘家人也来了,为首的男人开始痛骂她的婆婆和丈夫,说要接女儿回家。被骂的两人低着头不说话,而床上的女人还是这样躺着,脸上没有任何表情,皮肤在阳光下甚至白得透明。

后来她搬去了别的病房。又过了几天,我爸告诉我,他在走廊上看到那个女人下床了,也开始说话了,跟正常人没什么两样。

“其实抑郁就是心病,只要心结打开了就好了。”爸爸这么说。

然而心结真的这么容易被打开吗?有时我望着走廊上的病人们,他们眼里无光,他们佝偻着背,他们低着头缓慢地走过,每一个人背后,都有心酸往事,都有一个或几个家庭。

也许他们是学生,被寄托了太多的期望,没有人看见他们的痛苦,于是抑郁的黑狗缠住了他们的脖子。也许他们是家庭里的顶梁柱,他们倒了,这个家庭也垮了。也许他们是老人,子女们忙着自己的事情,很少来陪伴和关爱他们,也不理解他们为什么不开心。

一个人的抑郁,背后一定有更为复杂的家庭原因和社会原因。就像蝴蝶效应一样,每个人只是在不起眼的地方不经意地推了一把。也许压死骆驼的最后一根稻草很微不足道,纵观全局看来甚至是非常荒谬的一件小事,却能将一个活生生的人完全压垮。

太多人揪着最后那一件导火索不放,但是回头看看,一路走来,那个被压垮的人身上已经背负了太多沉重的稻草。

因为害怕看到曾经的同学们发的动态,那一年我卸载了大部分社交软件。到了2020年4月份,我把社交软件重新下载回来,开始考虑复学的事情。

教务处的老师说,复学需要康复证明。我并没有完全康复,但姑姑还是带我去医院,我的主治医生让我做SCL-90测量表。这张表我至少做了三遍,我非常明白选择哪些选项可以得到“康复”的结果。但我还是很犹豫。

有时,我选择了“不该选”的选项,姑姑就会瞪我一眼,靠近我压低声音说“你还想回学校吗?”我就在接下来的几个题目中点了“应该选”的选项。

结果出来了。医生笑了,家人笑了,我笑不出来。

我心底很明白,我没有康复,也没有痊愈,我的病情只是得到了暂时的控制。但是不这样做,我就回不了学校。我别无选择。

2020年8月份,我复学了,被分配到新的班级与新的宿舍。月姐姐则留在北京工作,做房地产销售。

我刚来到新的环境不太适应,经常在QQ上找他唠嗑耍贫。他有时说自己得到经理的赏识,有时也跟我吐槽同事的一些坏毛病。他说要买手机,于是我借了他8000(当时我从高中存钱到大学,这是全部的积蓄),过了几个月他还上了,从此总是叫我“小富婆”。他每隔几个月从我这儿借两千到四千不等,后来也都还了。

其实我挺怀念那段时光的。室友们都很友善,经常拉着我出去逛街拍照,不开心的时候我就和月姐姐煲电话粥。

我也遇到了一位合适的心理咨询师,因为她在上海,我们只能通过打电话来做咨询。在她面前,我剖析了自己现有的人生。

在我的记忆中,成绩好,父亲就眉开眼笑。成绩不好,父亲就破口大骂。十几年的精神暴力,让我把自己训练成一台精密的机器,无时无刻不在运转、学习。可是再优秀的机器,也有损坏的一天。

我坏了。我学不进去了。我对这个家庭不再有贡献和价值。

父亲冷眼看着坏掉的机器,骂我“废物”、“白痴”。甚至一见到我回家就无端开骂:“你怎么还有脸吃饭?”、“我就应该在你出生的时候掐死你!”

心理咨询师隔着手机抱了抱我,“你辛苦了。过去的你能走到今天,可真不容易啊。”

她说:“你依然要感谢,在这一步你停了下来,开始审视自己。不然就不会意识到,原来的成长是存在很多问题的。以前的你,是一个冷冰冰的,没有什么温度的你,不是一个有血有肉的你。找到你的血和肉,可能在你的成长过程中,比学习成绩更重要。”

月姐姐说:你变了。

没有人是一成不变的。我试图向他这么解释。

于是他在电话那边深深吐了口气,“没有人会在原地等我,我终究还是杀死了我所有的情感。想起一句电影台词,因为我一无所有,所以没有什么东西能伤害到我了。每个人都有着自己的苦楚,何必打扰呢。”

我们曾经是朋友,是战友,我们窝在一起互相取暖,孤独地对抗着这个世界。后来我的情况有所好转,我开始触摸阳光,有人伸出手,想把我从那里拉上来。而他,依然留在那个冰冷又黑暗的战壕里。我想拉他上去,而他不再相信我,甩开了我的手。

他说:“我不太想像个年轻人一样,为了生活拼搏,为了身上的责任努力,为了未来担忧,我想躺个摇椅,盘个核桃,养个狗,和狗比谁先死。”

抑郁的痊愈,在我看来是一件很需要运气的事。要远离刺激源、要远离复杂的工作或学习、要花大价钱吃药和做心理咨询,最重要的是,患者本身要有自救的信念。光是上述几点,寻常人家就很难满足。如果能遇到温柔的朋友、和善的老师或上司、坚定不移陪在身边的家人或爱人,那更是天大的福气。

我只是比月姐姐幸运了那么一点,但还是走了很多弯路。可以想见,他的路,只会比我更难走。也可以想见,更多没那么幸运的抑郁症患者,他们的生活又会是怎样的水深火热。

后来他谈了7个女友(我不知道是同时谈还是分别谈),我笑说他可以凑齐七龙珠了。

再后来,我也经历了三段感情。我曾经给暗恋的人写过3000字的情书,曾经跑到很远的地方只为见一面有好感的人,曾经因找到能完全理解自己的人而惊喜,最终又被这个人精神霸凌,双方不欢而散。

在我最后一次分手后,月姐姐陪我一起痛骂“渣男”。过了两个月,我又开始了新的恋情。我在QQ和微信上分享着新恋情的甜蜜,可能是出于避嫌,也可能是不知道怎么开导他,我们的联系变少了。

2022年2月28号,他在我们的共享日记APP里留下了最后一篇日记:“祝你幸福,快乐。”

回想2019年过年前的那个冬天,我们第一次见面的时候都以为来日方长,没想到第一次就是最后一次。

自此,我的所有联系方式被他拉黑删除。

夏天到了,正值毕业季,校园的林荫道上挤满了拍毕业照的同学,女孩们穿着格子裙,男孩们穿着白衬衫,他们或笑着、或哭着,大声唱着青春不散场。

我拍的小草

我并没有如期毕业,尽管已经努力追赶着大家的脚步,还是差了三门课的学分没有修满,辅导员说我会延毕一年。

有时我还是会犯病,但我已经学会对自己说没关系,学会及时求助医生,学会在难过的时候下楼晒晒太阳。

重要的不是治愈,而是带着病痛活下去。

我又加回了月姐姐,没多久他又删了我,我又进行好友申请,他留言道:“你给我造成的伤害,是最特殊的,使我第一次深刻体会到了不一样的痛苦,我真的怕疼。”

7月份,我的好友申请被通过了。月姐姐问,最近还好吗?我说还好,延毕了半年,但还不至于一塌糊涂。

月姐姐说,以后记得自私一点,照顾好自己,言尽于此吧。

于是,我们就像美式电影里的战友,在击退敌人后,心有灵犀地默默转身,朝着相反的方向,继续前行。

最近,银杏又黄了,我和男友去街上拍初秋的景色。

银杏落了

此时距离我患病已经4年,距离疫情爆发也已经有3年。路上的行人戴着口罩,街边曾经生意红火的店铺也大多关门倒闭。每个人都在见证历史,每个人都在谱写历史。

荒谬的世界,无意义的生活,但只要人们还活着,只要还存在着,就是对不公的命运最大的反抗。

男友突然说,“关于你讲过的那个绘本,我有个问题——那个缺失了一角的圆去寻找自己的快乐了,那么被他抛弃的那一角,后来又怎样了?”

我说:“那个失落的一角,期望有谁能把他带走。有的合适却无法动弹,有的根本不懂怎么配合。他把自己打扮得很漂亮,总算遇到了跟他匹配的。他们相结合,又再次滚动了。

“然而,失落的一角突然开始长大,他们不再匹配了。对方说,‘想不到你会长大!我要去找那不会长大的一角,再见!’

“失落的一角很难过。有一天,他遇到了一个很特别的家伙,他的身上一点缺角都没有。那个家伙说,他是大圆满。一角认为自己一定是他那失落的一角。而大圆满说,自己没有缺失,也没有地方让他容身。一角很失望,他一直盼望有人能带自己走。大圆满说,‘我没有办法带你走。不过,你应该可以靠你自己走’。一角不相信,自己这尖锐的角和天生的形状,根本滚不动。大圆满说,尖锐的角会磨掉,形状也可以改变,说完就向一角道了别。

“失落的一角呆呆地坐在那儿。终于有一天,他开始尝试用一个尖角把自己的身子立起来,又重重地跌落在地上。再起立、再跌倒。他一小步一小步地向前推进,那尖角开始磨掉了,他的形状也改变了。虽然还是有磕磕碰碰,但不再跌倒了。

“最后,失落的一角慢慢地滚成了一个圆。他可以靠着自己,去任何他想去的地方了。”

(文中人物均为化名,图片由作者提供)

目前镜相栏目除定期发布的主题征稿活动外,也长期接受投稿。关于稿件,可以是大时代的小人物,有群像意义的个体故事,反映社会现象和社会症候的非虚构作品等。

投稿邮箱:reflections@thepaper.cn

(投稿请附上姓名和联系方式)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司