- +1

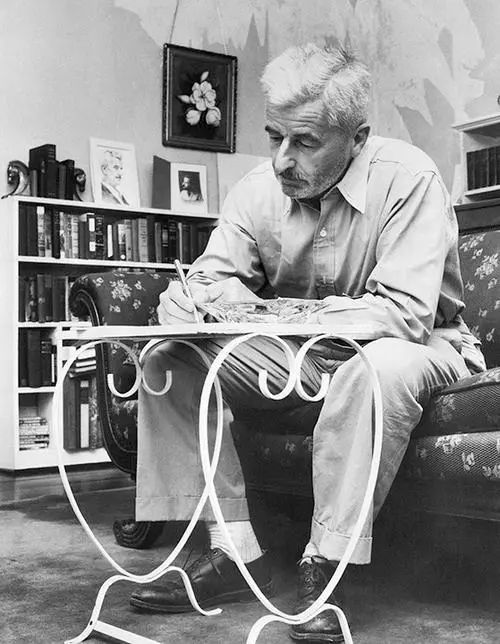

威廉·福克纳:我创作的家乡如果被抽掉,整个宇宙就要垮下

文学报 · 此刻夜读

近期,最新一辑《巴黎评论·作家访谈5》中文版推出,共收录以下十六位作家的长篇访谈:弗朗索瓦·莫里亚克、威廉·福克纳、伊夫林·沃、让·科克托、威廉·卡洛斯·威廉斯、伯纳德·马拉默德、詹姆斯·M. 凯恩、田纳西·威廉斯、纳丁·戈迪默、詹姆斯·鲍德温、V.S. 普里切特、普里莫·莱维、理查德·福特、伊斯梅尔·卡达莱、莉迪亚·戴维斯、达尼·拉费里埃。

今天夜读,走进威廉·福克纳获得诺奖之后的文学访谈。

——吉恩·斯泰因

《巴黎评论》:能不能请你说一说,你是怎么当上作家的?

福克纳:当初我住在新奥尔良,常常为了要挣点儿钱,什么活儿都得干。我认识了舍伍德·安德森。下午我们常常一起在城里兜兜,找人聊天。到黄昏时再碰头,一起喝上几杯。他谈我听。上午我不去找他。他要工作,不见客。我们每天这样,乐此不疲。我心想,假如作家的生活就是如此,当个作家倒也配我的口味。于是我就动手写我的第一本书。我立刻感到写作确是个乐趣。我跟安德森先生一连三个星期没有见面,自己居然会浑然不觉。他终于找上我的门来了——这还是他第一次来找我。他说:“怎么回事啊?生我的气啦?”我就告诉他,我在写一本书。他说了声“我的老天爷”,转身就走。后来我的书写完了——那就是《士兵的报酬》——一天走到街上,我遇见了安德森太太。她问我书写得如何,我说已经完稿。她说:“舍伍德说,他愿意同你做个交易。假如你不把稿子塞给他看,那他就叫给他出书的出版社接受你的稿子。”我说:“一言为定。”就这样,我成了一个作家。

《巴黎评论》:你说那时你“常常为了要挣点儿钱”而干活,干的是哪一些活儿呢?

福克纳:有什么活儿干什么活儿。我什么活儿都能干一点——当船老大,粉刷房子,驾驶飞机,什么都行。我也不需要很多钱,因为那时在新奥尔良生活费用不大,我只要能弄上个地方睡,混上口饭吃,烟酒不缺,也就满可以了。干上两三天,就能混上个把月,这样的活儿还是不少的。论性格,我是个浪子懒汉。我不是拼命要钱的人,所以不愿意为钱而干活。依我看,世界上有那么多活儿要干,实在很不像话。说来也真是悲哀:人只有干活这一桩,可以一天干上八小时,日复一日地干。人不能一天吃八小时、喝八小时、男恩女爱八小时——唯有干活倒可以一天干八小时。正是由于这个缘故,所以人才弄得自己这样苦恼万分,也弄得别人都这样苦恼万分。

《巴黎评论》:你一定很感激舍伍德·安德森吧,可是作为一个作家来看,你对他的评价如何?

福克纳:他可以说是我这一代美国作家的生父,代表了美国文学的传统,我们的子子孙孙将永远继承这个传统。他始终没有得到他应有的评价。德莱塞是他的兄长,马克·吐温则是他俩的父亲。

《巴黎评论》:那个时期的欧洲作家如何呢?

福克纳:我那个时代有两位大作家,就是曼托马斯·曼(1875—1955),德国作家,著有《魔山》《布登勃洛克一家》等。和乔伊斯。看乔依斯的《尤利西斯》,应当像识字不多的浸礼会传教士看《旧约》一样:要心怀一片至诚。

《巴黎评论》:你看同时代人的作品吗?

福克纳:不看。我看的都是我年轻时看后爱上的书,我就像拜望老朋友一样,经常要看看这些书:《旧约》、狄更斯,康拉德、塞万提斯(他的《堂吉诃德》我年年要看,就像有些人读《圣经》一样)、福楼拜、巴尔扎克(他完整地创造了一个自己的世界,二十部巨著全都脉络相通)、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、莎士比亚。我偶尔还看看麦尔维尔的作品。诗人中有克里斯托弗·马洛、托马斯·坎贝恩、本·琼生、罗伯特·赫里克、约翰·堂恩、济慈、雪莱。我至今还看赫斯曼艾尔弗雷德·赫斯曼的著作。这些书我常看,所以也不一定都从头看起,一直看到底。我就抽一个片断看看,或者看看某一个人物的描写,就像遇到老朋友谈上几分钟一样。

《巴黎评论》:弗洛伊德呢?

福克纳:我住在新奥尔良的时候,大家谈弗洛伊德谈得正热闹,不过我却始终没有看过他的书。他的书莎士比亚也没有看过,我看麦尔维尔恐怕也未必看过,莫比·狄克是肯定没有看过。他不承认这一点,因为莎士比亚与麦尔维尔是弗洛伊德的前人,他们的作品中也有对性与暴力的描写。

《巴黎评论》:你看侦探小说吗?

福克纳:西默农的作品我看,因为他的作品往往使我想起契诃夫。

《巴黎评论》:你最喜爱的人物有哪些呢?

福克纳:我最喜爱的人物有莎拉·甘普。——那是个残忍无情的女人,还是个酒鬼,见风使舵,极不可靠,她的性格简直没有好的一面,不过那至少也是一种性格——还有哈里斯太太、福斯塔夫、哈尔亲王、堂吉诃德,当然还有桑乔。麦克白夫人这个角色使我一直很佩服。还有“线团儿”、奥菲利亚、茂丘西奥。——他和甘普太太一样,都是同生活搏斗的,他们不想讨谁的欢心,也决不哭鼻子。当然还有哈克·芬,以及吉姆。我对汤姆·莎耶一向不怎么喜欢——那简直是位道学先生。我倒喜欢萨特·洛文古德。这个人,他对自己不存幻想,遇事就尽力而为;他有时胆小怕事,自己知道,也不以为羞;他命不好,也不怨天,不尤人。

《巴黎评论》:能不能请谈一谈,你看小说的前途如何?

福克纳:根据我的想法,只要还有人看小说,总还会有人写小说,反过来也是一样的道理。当然也不能排除一种可能,就是画报和连环漫画也许有一天会弄得人的阅读能力都退化了。说实在的,文学已经快要倒退到原始人洞穴里画图记事的时代了。

《巴黎评论》:你以为评论家的作用如何?

福克纳:艺术家可没有时间听评论家的意见。想当作家的人才看评论文章,想好好写些作品的人可实在没有时间去拜读。评论家其实也无非是想写句“吉劳埃到此一游”而已。他所起的作用决不是为了艺术家。艺术家可要高出评论家一筹,因为艺术家写出来的作品可以感动评论家,而评论家写出来的文章感动得了别人,可就是感动不了艺术家。

艺术家可没有时间听评论家的意见。想当作家的人才看评论文章,想好好写些作品的人可实在没有时间去拜读。评论家其实也无非是想写句“吉劳埃到此一游”而已。

《巴黎评论》:所以你就觉得没有必要同别人讨论你的作品了?

福克纳:毫无必要。我要写书,实在太忙。我写出来的东西总要自己中意才行,既然自己中意了,那也就无需再议论了。假如自己并不中意,议论也无补于事,补救之道只有一条,那就是继续加工。我不是文坛名士,只是个作家。说些文坛上的行话,我可不以为是乐事。

《巴黎评论》:评论家认为在你的小说里血缘关系占有主导的地位。

福克纳:这也是一种意见嘛。我已经说过,评论家的大作我是从不拜读的。要不是为了推动小说情节的发展需要借重血缘关系,我不相信一个想要写好人物的作家对血缘关系的兴趣会超过他对鼻子模样儿的兴趣。假如作家把全副心思都放在他应当注意的问题上,也就是放在真理上、人情上,他就不会还有多少时间去注意其他问题,例如鼻子模样儿或血缘关系之类的现象或想法,因为照我看,现象也罢,想法也罢,这些都和真理很少有关系。

《巴黎评论》:评论家还有个想法,认为你笔下的人物对善恶的抉择从来不是有意识的。

福克纳:现实生活对善恶可不感兴趣。堂吉诃德是经常辨别善恶的,不过他辨别善恶之时,也即是在想入非非之中。也就是说,发了神经病。他只有在忙于和人周旋、无暇分清善恶之时,才回到了现实世界里。不过人们只生活在现实生活中,人们的时间也得都用于过活。生活就是不停的活动;活动,就要涉及推动人们活动的动力——那就是抱负、权势、享乐。一个人如果要用时间来讲究一下道德的话,这时间就势必得从他的活动中硬是抽出来。其实是善是恶,他迟早总得作出抉择,因为他第二天要问心无愧过下去的话,他的良心就非要他作出抉择不可。他要上天给他想入非非的权利,就不能不接受这倒霉的良心。

《巴黎评论》:你能不能再讲一讲,你所说的活动对艺术家有什么关系?

福克纳:艺术家的宗旨,无非是要用艺术手段把活动——也即是生活——抓住,使之固定不动,而到一百年以后有陌生人来看时,照样又会活动——既然是生活,就会活动。人活百岁终有一死,要永生只有留下不朽的东西——永远会活动。那就是不朽了。这是艺术家留下名声的办法,不然他总有一天会被世人遗忘,从此永远湮没无闻。

《巴黎评论》:马尔科姆·考利说过,你笔下的人物都有一种对命运逆来顺受的味道。

福克纳:这是他的意见。依我看,我写出来的人物有的是这样,有的却也不然,别人笔下的人物又何尝不是如此。我看《八月之光》里的莱娜·格鲁夫就是和自己的命运极力搏斗的。其实,她的男人是不是卢卡斯·伯奇,对她的命运关系也不大。她的命运无非就是嫁个丈夫、生儿育女,这一点她心里也明白,所以她不要别人帮忙,就走出家庭,去和自己的命运周旋。她凡事都有自己的主张。拜伦·本奇没法可想,最后不顾一切地就想强奸她,她抗拒时所说的那句话是何等的镇定、何等的清醒,她说:“你不害臊吗?小娃娃都要给你弄醒了。”她始终没有一点惊骇、恐怖、慌乱。她甚至都没有想到,她并不需要谁的怜悯。譬如,她最后说了那两句话:“我才出门一个月,怎么一下子就到了田纳西。哎呀呀,走得好快啊。”

《我弥留之际》一书中的本特伦一家,也是和自己的命运极力搏斗的。做父亲的死了妻子,自然要续娶,所以又讨了个老婆。他突然一下子不仅换了个家庭厨娘,而且还寻来了一架留声机,让他们休息的时候索性乐个痛快。怀了孕的女儿想打胎,一次没有成功,并不泄气,还想打第二次,即使一次次打下去全都失败,那也没什么,大不了再添一个娃娃罢了。

福克纳:二十岁至四十岁之间的人本来就并不惹人喜爱。小孩子有股干劲,却不懂事。等到懂事,劲头已经没有了——已经过了四十岁了。在二十岁至四十岁这段期间,干事的劲头格外大,也格外具有危险性,可是人却还没有开始懂事。出于环境和种种压力的缘故,这股干劲被推入了罪恶的渠道,因此虽已身强力壮,却尚无道德观念。世界人民的痛苦,就是由二十岁至四十岁之间的人造成的。

《巴黎评论》:在你写《士兵的报酬》和《沙多里斯》之间的那段时间里,请问你是怎么个情形——我是说,你是怎么会开始写“约克纳帕塔法世系”的?

福克纳:我写了《士兵的报酬》一书,觉得写作是个乐趣。可是后来我又感到,不仅每一部书得有个构思布局,一位艺术家的全部作品也得有个整体规划。我写《士兵的报酬》和《蚊群》这两部书,是为写作而写作的,因为觉得写作是个乐趣。打从写《沙多里斯》开始,我发现我家乡的那块邮票般小小的地方倒也值得一写,只怕我一辈子也写它不完,我只要化实为虚,就可以放手充分发挥我那点小小的才华。这块地虽然打开的是别人的财源,我自己至少可以创造一个自己的天地吧。我可以像上帝一样,把这些人调来遣去,不受空间的限制,也不受时间的限制。我抛开时间的限制,随意调度书中的人物,结果非常成功,至少在我看来效果极好。我觉得这就证明了我的理论,即时间乃是一种流动状态,除在个人身上有短暂的体现外,再无其他形式的存在。所谓“本来”,其实是没有的——只有“眼前”。如果真有所谓“本来”的话,那也就没有什么伤心、没有什么悲哀了。我总感到,我所创造的那个天地在整个宇宙中等于是一块拱顶石,拱顶石虽小,万一抽掉,整个宇宙就要垮下。将来我的最后一本书,就是约克纳帕塔法县的末日记、宝鉴录。写完了这本书,我就折断铅笔,从此歇手了。

(节选自《巴黎评论·作家访谈5》,《巴黎评论》编辑部/编,王义国、蔡慧 等/译,99读书人·人民文学出版社2020年5月版)

新媒体编辑:傅小平

配图:历史资料

文学照亮生活

网站:wxb.whb.cn

邮发代号:3-22

原标题:《《巴黎评论》X 威廉·福克纳:我创作的家乡如果被抽掉,整个宇宙就要垮下 | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司