- +1

韧性全球化与“一带一路”地缘指向的调整

这是本中心研究报告《“一带一路”的地缘经济研究——宏观分析与个案跟踪》的结语。本研究展开时,正值Covid-19疫情大暴发。在一年不到的时间内,世界范围数千万人染疾,上百万人已经或将会因此失去生命。

有人认为,今后世界各国都会反思过去几十年全球化带来的影响。甚至有评论认为,因疫情带来“封城”甚至“封国”所形成的全球供应链断裂,最终将导致世界出现“逆全球化”趋势,即更多国家需要重新审视本国的对外依赖度,主动提升自给自足比重,促成世界各国整体上对外依赖度下降。 “一带一路”倡议也因此受到质疑:作为一个国家的整体策略,在这种前所未有的“逆全球化”力量的挑战下,是否需要调整?如果需要,如何调整?

2018年12月12日,绍兴柯桥轻纺城,阿富汗商人Lucky正在和中国卖家谈生意。彼时Lucky来中国已经15年,他在杭州萧山经营窗帘加工厂。澎湃新闻记者 周平浪 图

首先,我们认为,所谓“逆全球化”,并不是一个可与全球化相提并论的概念。全球化,作为一个长期且非常深刻的过程,是由三方面的推动力形成的。

第一个推动力是企业的市场行为。今天的跨国公司是全球化的主要推手,他们从全球化的生产、经营和服务中,通过不断寻求降低生产成本的产地和不断扩大的销售市场两个方面,一步步在全球范围内形成更具流动性的资本、更有竞争力的生产和更大的市场。这个推手的力量之所以如此强大,是因在世界范围内存在资源、要素、发展水平的不平衡。企业以其对市场和利润的追逐,不断地把新的资源和要素卷入重新配置,同时开拓新的市场。

全球化第二个重要推手是科技进步。科技进步,使得信息流通、实物流通和资本流通的成本大大下降。而在世界范围内瞬间可获得的信息、一天内可获得的实物样本以及一个月内可以用极其低廉的价格获得来自另一个大陆的产品,都使得今天在全球范围内配置供应链的效率,比50年前在一个国家内的配置效率更高。这种效率随着手机购物带来的所谓“移动市场”及电子支付的普及,还会进一步提高。

全球化的第三个推手,是意识形态及与其配合的政府政策。过去几十年大行其道的新古典主义经济思想,从根本上强调大市场小政府。当这种意识形态与本国经济利益“正相关”时,政府就会支持并形成相关政策环境。当这种意识形态在国际范围与跨国公司的行为配合,便成了联手推动全球化的巨大动力。如果国家利益与全球化成了负相关关系,政府或执政党就可能出来反对全球化,并否定新古典主义的经济原则与逻辑。

目前出现的所谓“逆全球化”,仅是在这全球化的“第三个推手”方面出现了逆转:例如,由于口罩和呼吸机早已转移到低成本国家生产,这类疫情急需品在本地无生产或严重生产不足,造成无法应急,于是提出把某些生产线搬回本国。其实,这种搬生产线回本国的说法,只在两种情况下才构成逆全球化的行为。一是大规模回迁,形成本土生产,同时关闭国外生产线;二是通过政府干预,包括税收等手段,减少或禁止同类产品的贸易。然而,只有极少数自身有比较全面的产业基础和能力的国家,如美国、中国、法国、德国、意大利等,才能一定程度上实现比较多元和完整的“自给自足”。对很多国家而言,上述两条成立的前提并不存在。例如,某些国家本就不存在它需要的产品的生产,比如非洲很多国家自己并不生产呼吸机或手机,因此不存在“回迁”。更多的情况是:全球贸易不断增长的基本原因,就是通过互通有无,形成更有效的国际产业分工与合作,能达到跨国多赢。

Covid-19大暴发的确造成了不少国家因跨国运输中断,导致本国缺少某些特定的必需品,不得不自己生产的情况。防止或减少因这种突发性全球事件造成的全球供应链断裂,一个可行做法是通过多点或多个相对独立的网络进行供应,提高供应链的韧性(resilience)。如果这种相对独立的供应网络涉及不同的供应商,包括本土和其他不同国家的,便需要更多元的供求关系。对于很多国家,更高韧性的供应链可能意味着更深刻的全球化!这是所谓逆全球化后将出现的“韧性全球化”(Resilient Globalization)。而“一带一路”的国家,很多都属于这类可从更有韧性的全球供应链中受益的国家。

我们在本研究中采用的三个维度——项目所在国的经济竞争力、与中国的贸易相互依赖程度、与中国的运输可达性,恰可反映各个“一带一路”参与国在是否可能与中国一起参与并形成更有韧性的全球供应链方面的差别。一方面,未来的中国将是消费大国,需要很多其他国家的资源、农产品和工业消费品及各种国际服务业,例如旅游;另一方面,作为生产大国,中国需要让其原材料和半成品或部件的来源更多元化。这两方面需求的增长,都意味着,一个可以长期稳定发展的中国,需要依赖与多个国家的互补共赢。

本报告的宏观数据分析,清晰显示了至今为止的“一带一路”项目上,有以下一些与强化中国对外多元经贸联系的重要特征。

首先,三分之二的项目涉及能源行业(占40 %)及交通运输行业(占27%)的基础设施投资;

其次,绝大多数项目投向了与中国之间有高交通运输可达性,同时目前贸易相互依赖度不高的国家。这些投资中,以高经济竞争力的国家为多数,占整体投资项目个数的近四成;

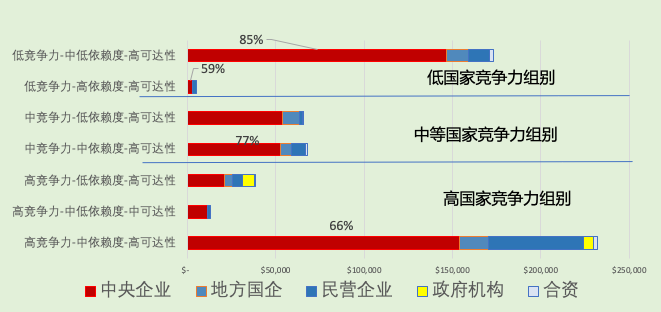

第三,在投资相对集中的七大组别中,虽然央企投资毫无意外地占据了每个组别的大比例,民营企业的投资却明显集中在“高经济竞争力-中贸易依赖度-高交通可达性”这个组别(参见图1)。这个组别当中,不少项目,特别是有民企投入的项目,与中国的经济有很强的关联性或互补性。它们或是利用在中国研发形成的技术,在有这类需求的国家投资该国需要的产品和服务,例如汽车(如吉利汽车在马来西亚的投资)和高铁(见本报告个案分析部分的案例1),或建立产业园区(见本报告个案分析案例3中的华夏幸福卡拉旺产业新城),协助相关国家的工业化和国际化,顺带加强与中国的经贸合作。在经济竞争力欠缺的国家,实施上述类型的项目的机会很少。

图1: 各类中资企业在不同类别国家的投资状况 资料来源:《“一带一路”地缘经济研究——宏观分析与案例跟踪》,“一带一路”香港国际中心,2020,王缉宪博士主笔。

从地缘经济角度看,选择更多地向竞争力较强同时可达性高的国家投资,不仅对中国企业有利,也对中国“一带一路”总策略有利,这不仅因为上面提到的要形成更有韧性的、多元化的全球供应链,还因这类国家较其他类型的投资风险更低,有利于提高项目成功率。

考虑到“一带一路”多数项目都是长期型投资,它们至今为止的回报并不适合作为衡量项目成败的标准,我们并未直接采用投资风险指数,而是采用经济竞争力排名。但其背后的含义是相近和高度相关的,即是说,为了“一带一路”倡议本身实施的可持续性,除了从地理区位上因为建立经济发展通道必须考虑的国家,比如一些竞争力相对低、可达性也低的中亚地区国家,今后应该注意进一步加强与较高竞争力、高可达性的国家的投资和贸易往来。这就是我们在本研究报告理论讨论中提到的,“一带一路”可能需要的地缘指向性的调整。

上述结论也得到我们案例研究的支持。我们从近80个国家的3600多个项目中选取非常有限的数个案例做进一步剖析,选择的依据必然带有主观考虑。我们选择的四个案例中,两个涉及交通设施,三个涉及基建。同时,我们特意选择了一个央企(招商局港口),分析其全球发展战略与“一带一路”的关联;一个是非常小心地走向海外市场,开展其与内地完全相同的业务的民企(华夏幸福);另一个是在“一带一路”的这七年里变身跨国公司、将其产业的特定部分带入“一带一路”发展的民企(潍柴动力);还有一个是介入东南亚多国合作战略、覆盖完全不同的两个国家的铁路项目组合(中-老-泰铁路)。这四个案例中还嵌套了其他企业的战略行为,如华夏幸福印尼项目中的跨境电商Wook所体现的中国-印尼电子消费品的供应链发展策略。

这些案例让我们有机会和读者一起了解中国企业出海遇到的各种问题的同时,还看到了他们各自走向成功的路径。我们将这些案例中的企业行为及遇到的当地情况做一个简要总结,认为有以下几点值得特别注意:

一、每个企业都有在中国建立起的某些特定优势,但在海外找到相应的市场并不容易。因此,风险管理应放在首位。例如,华夏幸福走向海外时,希望找到类似河北廊坊这样位于迅速城市化和工业化上升中期的国家的大都市边缘作为发展产业新城的区位。放眼全球,这种地方其实不多。即便找到,还有微观层面的各种风险,比如土地产权的法律不规范问题。招商局港口在世界范围寻找港口,希望将自己在深圳蛇口的“前港-中区-后城”模式移植,也有类似的水土不服风险。这些风险往往不是技术层面的,而是来自政治体制、社会文化习惯等深层次。

二、进入“一带一路”的方式众多,海外布局时,选择适当方式可以事半功倍。我们在潍柴动力和招商局港口这两个案例中可以看到,他们进入不同国家不同市场时,把握了适当的时机和介入方式:控股下游公司,进入发达国家的市场,然后回到发展中国家,发展与自己原本业务完全不同的新产业(如潍柴集团对意大利游艇企业的收购);或通过股权关系,间接进入一批具有促进中国贸易作用的外国企业(如招商局港口通过参股Terminal Link,一次成为了八个与中国友好的国家之码头经营商)。

三、企业的所有制性质及其对应的企业发展原则,很大程度上影响其在所到国家的行为,而这往往与“合规”能力相关。比较我们解剖的四个案例,可清晰分辨民企、央企和企业化的上市(跨国)公司推进海外市场进程中的差别。其中,我们看到比较成功的项目,如科伦坡国际集装箱码头和印尼卡拉旺产业新城,都是经过长期市场考察、果断投资、按照当地规范经营而实现的。而从泛亚铁路中,中国铁路企业在老挝一路顺风、在泰国则很长时间内不得要领的教训,都体现了不同类型企业与当地社会经济环境相容程度的差异。

四、对参与“一带一路”发展的中国企业而言,仅负责一个项目的建设,与负责继续经营它的有着巨大区别。得到国家银行的贷款,在他国建设一座桥梁、一个电厂,甚至一条上百公里的铁路,对很多优秀的中国企业来说,技术已不再是难事。但如果让同一家公司负责日后的经营,那可能在一开始的规划就完全不同,因为必须考虑今后数年甚至数十年的回报。不论我们案例中华夏幸福的卡拉旺新城,还是潍柴在印度、白俄罗斯等地建设的生产线,或者招商局港口在吉布提和汉班托塔的港城建设,都因为他们需要继续长期经营下去,所以从前期策划开始就非常谨慎。我们之所以在这里提出这一点,是因在中国内地,很多大型基础设施的建设者与经营者是分离的,例如,城市地铁的设计、建设与经营是分离的。结果很可能导致经营者无法纠正设计建设阶段出现的“硬伤”,导致长期亏损。这个问题在不少“一带一路”国家出现过,而且情况可能更严重,因为经营方可能更缺乏经验。另外,国际化、本地化,也是对在“一带一路”国家经营的企业形成一个巨大挑战,而仅负责建设的企业在这方面需要做的少很多。我们的几个案例中,企业本地化面临的问题也各式各样,需要因地制宜地回应和解决,才能真正立足,并与所在国实现双赢。

五、在政府如何支援企业海外发展方面,其他国家有很多经验可借鉴。在我们实地和电话调研中,多个企业都表示,他们虽然得到中国驻当地大使馆相关部门在投资环境方面的信息支持,但与其他一些发达国家相比,相差很远。作为一个刚进入中等收入、开始不断有企业出海的国家,中国在这方面缺乏经验。与日本、欧洲多个国家相比,在建立准政府或非政府组织来收集经济和社会发展信息方面,中国差距极大。一些国家的准政府或非政府组织,例如企业在某个国家或地区的商会,或某行业的协会,在政府相应部门的支持下,在一些本国企业活跃的其他国家长期收集当地经济信息,并定期免费提供给有意愿在该国投资经营的企业。由于这些组织的雇员长期生活在当地,其组织提供的信息的质量和针对性,远高于在很多在投资国国内的所谓智库研究报告。

上面五点从案例分析中得出的结论,都是从在“一带一路”国家投资建设并经营的企业角度出发的。我们认为,越来越多这样的企业取得成功,就是“一带一路”倡议的成功。然而,从地缘经济角度考虑,这些企业更应该去哪些地方,才能不仅自己成功,还可从宏观上——即地缘政治上,对中国整体发展有利,却不是站在个别企业的视角可以判断的。其中一个重要原因,是他们投资的国际环境就是双边或多边的国家间关系多角大戏的舞台。近年来,这个舞台的重头戏,就是中美关系恶化。“一带一路”研究不能回避这个问题,因为它很大程度上会在地缘政治关系中体现。

中美贸易冲突,被视为表层之争,中层是“老大之争”,而深层的是体制之争 (魏加宁,2020)。所谓“老大”之争,指的就是两个大国在所谓“势力范围”上的变动、重叠、再分割。 “一带一路”倡议自然而然成为这中层之争的一个内容,因为无论它的初衷是什么,都会被视为影响今后美国势力范围的一个重大部署。然而,中国与其他国家发展贸易与合作,并不直接与中美贸易冲突挂钩,甚至可能对双方有利。比如,中国与越南贸易增加,可能是因为最终消费品的半成品在中国制造,而最终产品的生产线和所谓“产地”的定义是越南。如果最终产品运往美国,形成了“中-越-美”全球供应链,对中国在东南亚的发展地缘经济关系、越南的经济发展以及美国消费者而言,是一个多赢局面。之所以说多赢,是因为,在中美贸易冲突和疫情爆发之前,由于中国劳动力价格和土地租金价格的上升,这种产业转移已经开始。中美贸易冲突不过是加快了这个转移的进程。

我们最关心的关键问题,是如何在中美贸易冲突之下和Covid-19大灾情之后,充分利用“一带一路”已有的投入,适当调整策略,为包括中国在内的“一带一路”国家,在“韧性全球化”到来时,带来更实惠的地缘经济上的共赢?

我们认为,这种共赢,在某个意义上,就是在“一带一路”国家如何组织好新的全球供应链。根据East West Associates (EWA) 2020年7月公布的一项对150个企业的调查,46%的企业认为,在中国生产,导致他们的全球供应链受到严重影响,并有大比例企业考虑外迁计划。在外迁计划中,首选是亚洲其他国家,其次是墨西哥,第三才是美国。在亚洲国家中,越南、泰国和菲律宾成为主要考虑对象。更有不少企业表示,“中国+1”是比较理想的提高供应链韧性和避免中美贸易关税战的方案。

我们认为,“一带一路”发展策略的调整,应顺应供应链企业的这种“中国+1”的策略与以亚洲为主的局部转移或供应链多源化方案。

所谓“中国+1”,有三种情况:一种是全球供应链链主,例如亚马逊,为保证供应链不中断,同时在中国和其他国家特别是亚洲某地拥有两个或更多的生产线或供应商;另一种,是其在中国的企业继续为中国市场提供产品,而对美国市场采用其他国家的产品,以避开中美间的高关税;第三种情况,是以“中国车间”+ “某亚洲国家车间”=“亚洲工厂”作为最佳避税方案,向全世界包括美国提供产品。

无论上述哪种情况,倘若在中国与那个“+1”的国家之间,存在覆盖相应产品的FTA(自由贸易协议)和与中国之间的高运输可达性,而“+1”国家本身也在世界上有竞争力,则是最理想的“后疫情”全球供应链环境。这些企业以“中国+1”的方式重组全球供应链的过程,将是“韧性全球化”的一个典型过程。这恰是我们这个地缘经济分析得出的结论——要更多关注和投资“高竞争力-中低贸易依赖度(与中国之间)-高运输可达性”(E1-T2- A1 和E1-T3-A1 两个组别)的国家,并发展好那里已有的项目。换言之,有原则地强化对特定类型国家的投资,是通过明确地缘指向性来提高地缘经济效果的措施。

强调这个组别,并不意味着忽视其他国家。只是说,Covid-19疫情后,大多数国家都需要一个相当长的时间休养生息。“韧性全球化”首先会发生在现有竞争优势明显和积极参与国际贸易的国家和地区,该组别的国家,很可能最早重振旗鼓。其所在的地区,不论东南亚、欧洲还是中东,都有机会帮助世界形成更多极的和多边的地缘政治态势。如果“一带一路”倡议可以促进这些国家和地区向这一态势发展,对中国和对世界而言,都是好事。

(作者王缉宪系“一带一路”国际合作香港中心研究总监)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司