- +1

文人画的真性——落于牝牡骊黄之外

文人画自唐萌发,兴盛于宋而大成于元,明董其昌为其梳理脉络,立“南北宗”之说,以禅学南宗顿悟作比“文人之画”,并尊唐代王维为创始者。文人画,又称“士夫画”,其本身就不落追求绘画表现真实的窠臼,“不在画里考究艺术上功夫,必须在画外看出许多文人之感想 ”(陈寅恪)。从追求“形真”,到以“形真”求“神韵”,再到跳出物象而回归生命性灵,这是中国文人画发展的内在义脉。我们从来无需过多争执于其字面的归属——文人,实际上这两字应做形容词解而非名词解,文人并非指特定的身份,如限定为有知识的人,而应该释义为“有文人气的”,朱良志将文人气解为文人意识,即具有一定的思想性、丰富的人文关怀、特别的生命感觉的意识,这是一种远离政治或道德从属而归于生命真实的意识。由此得来,文人画作不在于呈现物的真实,而在于探究和追寻超脱于物象的生命本真。

元画从宋画中来,但宋画里那种对所画之物活泼“生意”的追求被画者本身生命气象的展现所取代,元画的重点不从外来,而在内在,朱良志将这一时期直到清乾隆年间的文人画发展归于“得性”,这不仅是中国绘画从“得势”到“得韵”之后发展的第三阶段,也是文人绘画所追寻的最高境地。

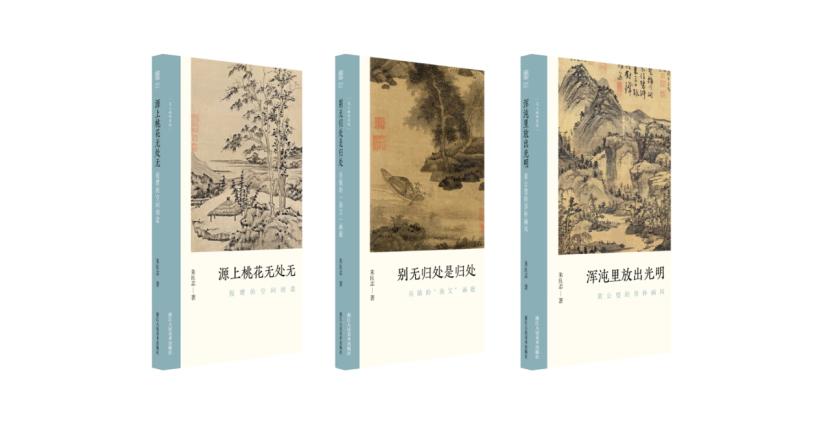

画史总是偏爱从大词处着眼,时代迫使、为故国守节、对夷敌愤恨,充斥着整个元代画史的构建,说到倪云林便是枯木寡水,影射对元统治者愤怒;谈及梅道人就是渔父寒江,不与世俗同流合污。这样的表述下,绘画成为支撑政治史的零部件,被遮掩在历史大节之下,这实际上是在否定艺术家个人的思想与表达。在《文人画的真性》系列图书中,朱良志先生跳出大词的艺术史,如倪云林般从“小”中观“大”,聚焦于元以来十六位画家,通过对画者本人的观照,从诗书画入手,来看文人画对生命“真性”追踪的内在轨迹,展现出画家的个人乾坤。行文中,又文与画章章相应,相得益彰,循循善诱,为读者展示牝牡骊黄之外的文人性情。

混沌里放出光明·黄公望的淳朴画风

王己迁曾说中国绘画的笔墨直到元才完成抽象,得以成为一门独立的绘画语言,而在这个过程中,倪、黄毫无疑问,成为了时代的风向标,特别是黄公望,几乎毫无争议地被推为元四家之冠。从五代、北宋中来的董、巨建立了文人绘画的法度,规矩立而图画成;而到了黄公望、倪瓒这里,则在法度之上又创造了新的宇宙,是以个人心灵体验而主导的生命存在,笔墨不被外物所拘,直截了当地勾勒出画家生命体验。

论及元画,人人都道元四家,而家家各不相同,在这篇专论黄子久的文字里,朱良志以“浑”字统领全篇,浑中见序,浑中显真,浑全一体,浑远无迹,娓娓道来一个黄家道场。

画史评子久画多以“浑”来概述,“峰峦浑厚,草木华滋”,张伯雨的这八个字奠定了历代评论家对子久的论述基调,乃至今日,苍浑、浑厚,都被归为评黄子久的不二法门。“浑”字当然称得上是子久画作的特色,他本身就具有一等一的笔墨,在尺素中创造出一个层层叠垒的世界,草木山川浑然一体,但如果我们只停在这一层,无疑就只有最表面的理解,不曾得“性”,离黄家道场还远得很。重笔墨又不能拘于笔墨,子久笔墨营造出来的“浑”有着其深厚的哲学因缘。向前追溯,“浑”实际上就是道家纯全无为哲学观的体现,不是混沌无序,而是以自然无为来代替人为做作地对世界的分割,以一种清净的态度来寻求世界的本真,这正是黄子久所仰的全真教的核心思想。元季以来,融合儒道释三家的道教流派全真教鼎盛一时,“禅为宗,道为祖”,以浑求真成为元代绘画的基本思想论调。

“浑”本身就成为一种秩序,无分别的境界展现出画家的神性和理序。这里的神性于宗教体验相去甚远,其在强调子久本身的生命体验与笔下流露出的生命韵律,诸如《九峰雪霁图》《夏山图》之类本身描绘庄严神秘的山川大境的图画,观者感受到的不是神境的难以接近,而是一种性灵的飞升,有如道教中得道升天的飞腾体验。子久画不言“理”(理序),而处处出入与有序与无序之间,向来“不立队伍”。他作画既有严整的层次布局,又有萧散的笔墨情趣;既有实际的意象叠加,又有其背后串联整体又不落死板的松散逻辑;子久胜于在散落处追求生香活态,不以法度严整为框。

元代绘画向来不以“图真”为目的,绘画呈现的不是外界知识,而是觉悟中得来的世界真实。子久《山水诀》说:“画不过意思而已”,把他绘画的重点落在了图写何种山水之上,“意思”的产生需要人的参与,没有“意思”的山水画便不是“真”的山水,因而外在的、具体的山水成为一种困住人的物,而超脱出这种形式,通过体悟创造的、有别于他人而体现出自我生命的山水才是子久所要图绘的山水。这种生命宇宙的构建把重点转向个人心性的表达,绘画传统中“图以载道”,表达玄奥政治道义的目的让渡给了生命体验的表达。

朱良志从子久画中来,一举而入大痴道人的蓬莱地,深感子久之画最重的即为全然之悟,一悟之后可见世界的本真,悟的不是仙国和尘世之分,而是在当下生命中感受到的超然。

源上桃花无处无·倪瓒的空间创造

明清以来山水家以倪、黄模式为最高典范,得失向来在痴、迂之间。朱良志以“一木一石,千岩万壑不能过之”来概述云林的简洁画风,又以“寂寞幽冷却有耿耿清魂”来感叹云林画中的意趣。宋元境界在倪云林这里完成融合,而元明的绘画风气又从云林画中来。画史将倪云林视作风雅的代名词,明清之际,文人艺术将其推上神坛,人人说云林、仿云林,但多是学之皮毛,无法真正接近。

云林的绘画构图甚简,又惜墨如金、笔意迟迟,我们无法单从笔墨来看云林,拘泥于画史所说的折带皴、“一河两岸”的构图只会将自己困于外在的形式之中,而无法领略他其中的内涵。云林的难懂难仿就在于他绘画中的智慧,这是一种展现人生命存在的困境以及如何从此困境中超脱的智慧。朱良志从风味与空间两方面解读倪瓒,即从精神气质到生命空间。

董其昌评倪云林,落在“幽淡”二字上,作者就从“幽”字为着力点,从幽深、幽寂、幽远、幽秀四个方面来品味云林绘画的独特风味。不可否认,云林山水画的程式化倾向非常突出,这当然不是说他的视觉图式是固定不变的,而是旨在强调他画作中表现出来的强烈个人风格:如几乎画画不离的疏树、空亭,晚期喜用的一河两岸构图,圆中带方的折带皴,涵盖四季的幽冷静寂的气氛,这些都成为了云林的典型代表。

人们观云林画总是为冷寂所困,只品出萧索孤寂,其实这只摸到了云林的些许皮毛。云林艺术显示的生命思考并非个人利益得失之叹,画史站在宋元之交文人对异族统治的反抗上来简单概括云林的思想情感真真是以偏概全,云林向来不落入个人或是群体的沉浮,他站在更高的地方,对人作为一种生命存在物而展开思考。云林爱画孤亭,以极小的一处屋宇来面对整个天地,一如人生,在无限时间中只能称为沧海一粟。而事实上小亭非小,乾坤都在草亭中,云林想要的就是在这有限生命困境中的超越。

云林所画皆为无人之境,力破“画史纵横气息”,没有对具体事件的描述,乃至时间的流逝也被剥离开去,只有疏林枯石,寂寂一亭,画者与观者都只能直面宇宙天地,寂静空灵中进入一个不为外物所迁的世界。一切色相都是幻想,只有在当下真实的生命体验中才能寻到真性的桃花源。

与建构一个世界相反,云林的画是对空间的解构,其心灵的秩序代替了外在观察的秩序,朱良志以为这是云林之画后人难以模仿的最根本原因,云林在笔墨形式、构图搭建中注入的是瞬间的生命体验,而该种性灵本就不可复得,后代大家又怎能模仿。无依无赖,缥缈而无从把捉,云林执意创造出极致静寂的世界,一旦寂到极点,就又有了“无风萝自动”,“飞花入座香”的生命律动,这正是朱良志感慨“让世界活”的境地。

创造别无归处是归处·吴镇的“渔父”画题

梅花道人吴镇在画史上堪称是一个传奇人物,明清诸多评论家将其视为法外仙人,元之高隐。陈继儒曾说“梅沙弥以画说法”,法法不变其中,这里的“法”依然不在于笔墨形象,而是吴镇对生命的觉解。朱良志在本篇中选取了梅道人最具代表性的“渔父”画题,又征引其所作数篇“渔父词”,铺陈开梅道人特别的“水禅”。

渔父话题自《楚辞》而起,汉魏以来偏重于“渔隐”,而唐时一转基调,渔父的形象从隐者转而成为禅者,张志和秉承渔者不来不去、乐在风波的精神,南宗禅僧船子德诚则承其余绪,以“讨小船子水面游戏”开创了禅宗山林禅之外的水禅天地。

梅道人之渔父画直接由水禅而来,现传世画作多半以渔父为画题,画面多为江岸古松、茫茫江面、远处山峦和渔父轻舟,有时还会题上渔父词,可以说梅道人引领了元代风行一时的渔父艺术,同时又将其发展到了新的高度。

江湖与山林不同,朱良志指出在中国传统的文学语境中,江湖向来是险恶的代名词,浊浪滔天,充满着格杀和掠夺,而山林是平静而安稳的,供隐者修身养性。身处江湖的渔父自然无法逃逸到安宁之地,只能迎风破浪,在凶险中找寻尘世的解脱,这种艰难困危环境中性灵超越正是吴镇想要表达的乐在风波的智慧。

吴镇的渔父画题不能被简化成“渔隐”的主题,其似隐非隐,实则是在无处藏身处藏。渔父看似在风波海涛中无处躲藏,实则其在波浪之上内心安稳,从浪摆,任风飘,以心中的平和去融会外在的波涛,“入海乘潮”之人无需身避,只求内心安宁。

垂范画史中总逃不过“钓何物”的疑问,到梅道人这里,“钓何物”被归结为“大钓不钓”。渔父图描绘的从来不是打鱼人的现实生活,真正的打鱼人纠结于江上所获,孜孜以求取,而渔父似钓非钓,只是借这一竿钓竿来会得生命觉悟。但同时渔父又不必刻意回避“钓”这个动作,日作丝纶不过是在湖中养身,在随波逐流中无一挂碍而得到人生的大彻大悟。

渔父画题另一个绕不开的问题即是对“家”的思考,从“归”到“无须归”,再到梅道人不绘归路,渔父由此而进入另一重境界——无岸的渔父并非是天地间的过客,而是自己世界的主人,身处波涛万顷还是暮色晚风,只要内心安宁即处处是家。

从张志和到船子和尚,再到梅花道人,“归家”与“人生如寄”的传统哲学观念被解构,混迹尘寰,人并无所寄,不如保持内心的和平,乐在江湖。

画史总推崇文人笔墨,着眼于大家的皴法、构图、叙事乃至作者生平,而习惯性地忽视画作本身作为一个整体而传达出的、在形式之外的画家心气。朱良志在《文人画的真性》系列图书中带领读者回归于文人性情,在画家的精神世界中重新品味文人画的哲思。

此系列丛书有:

浑沌里放出光明 : 黄公望的浑朴画风 (已出版)

别无归处是归处 : 吴镇的“渔父”画题 (已出版)

源上桃花无处无 : 倪瓒的空间创造 (已出版)

温暖的溪岸:沈周画的平和智慧

乞儿唱莲花落 : 唐寅的视觉典故

平常心即道 : 文徵明画的浅近趣味

澹若秋江影 : 陈道复画的“幻”境

道在戏谑 : 徐渭的“墨戏”

四天无遮 : 董其昌画的空相

十指间的娉婷 : 陈洪绶的高古画境

忽有山河大地 : 龚贤笔下的“荒原”

世界莲花里 : 八大山人的“涉事”哲学

思清格老 : 吴历绘画的“老”格

总在微茫惨淡处 : 恽寿平绘画的“乱”相

江花随我开 : 石涛绘画的“躁”

一枝瘦骨写空山 : 金农画的金石气

原标题:《文人画的真性——落于牝牡骊黄之外》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司