- +1

朱晓罕评《话语如刀》︱知识分子如何制造暴力?

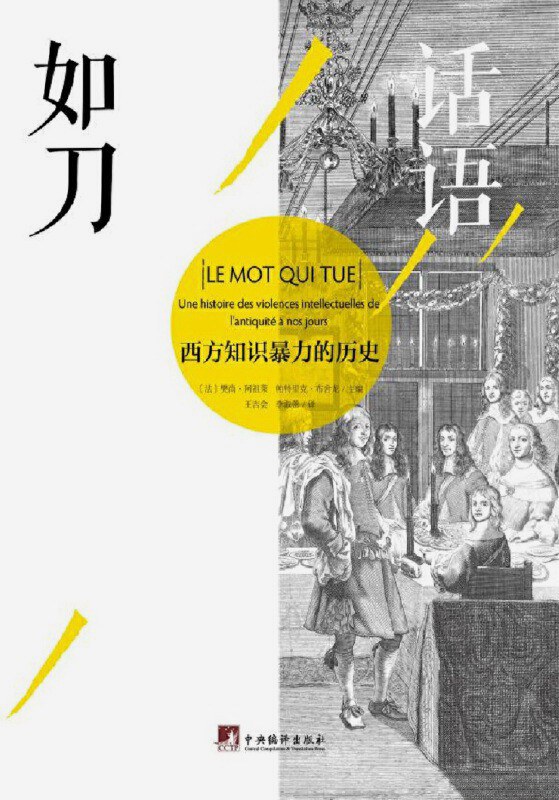

《话语如刀:西方知识暴力的历史》,[法]樊尚·阿祖莱、[法]帕特里克·布舍龙主编,王吉会、李淑蕾译,中央编译出版社2020年6月出版,398页,98.00元

谈及知识分子的社会角色,人们往往首先想到的是坚守良知、勇于担当的一面,然而无需讳言,知识分子与人类历史上根深蒂固的暴力倾向也不可分割。法国历史学家樊尚·阿祖莱(Vincent Azoulay)和帕特里克·布舍龙(Patrick Boucheron)主编的论文集《话语如刀:西方知识暴力的历史》一书,汇集了二十余位法国历史学者的文章,以“知识暴力”(violences intellectuelles)为主题,考察了古希腊罗马至当代各个历史时期,西方知识分子与暴力之间的关系。

所谓“知识暴力”古已有之,存在于一切人类思想活动之中。从词源来看,暴力具有两方面的含义:一是过度的限制,二是对规则的违反。知识暴力就是违抗行为的一种特殊表达形式。它和政治暴力、经济暴力、性暴力一样,属于各类暴力的一种,并不一定拥有明确的实施主体群,体现的是对言语、辩论习惯的违反,目的是将自己的思想灌输甚至强加给他人。知识暴力不限于语言暴力,但并非简单的谩骂。它与激烈的暴力有区别也有联系。例如大屠杀之类的激烈暴力,往往首先源自一个思想过程,在向暴力行动演变的过程中,知识暴力起了决定性的作用。但是知识暴力并非必然导致激烈暴力,它是知识分子群体制造的特殊暴力。知识分子通过言论、文字、处世方式、彼此之间的冲突,蜕变为暴力的参与者。

一、知识分子群体内部的暴力

知识暴力可以分为两类:知识分子群体内部的暴力和知识分子对外部世界的暴力。纵观西方历史,这两类暴力贯穿始终。

众所周知,至少从十九世纪下半叶开始,质疑传统、颠覆规则、挑战权威,是初出茅庐的法国作家成名的捷径,后来以“我控诉”名垂青史的左拉即是如此。其实在西方历史上,各类知识分子团体、各门学科、各种思潮的形成过程中,以争论、对立、笔战等对抗形式出现的知识暴力发挥了至关重要的作用,

早在古典时期,雅典社会即具有一种“粗暴性”,伊索克拉底煽动对波斯的仇恨,希望凭借以此获得的声望在雅典知识界获得话语权。而西塞罗则在演讲中,用巧妙的修辞,以对手的暴力为借口,将对手赶出知识界。进入中世纪,知识暴力被加以制度化、礼仪化和体系化。托马斯·阿奎那通过论著和小册子大肆攻击从未谋面的布拉班特的西格尔。“笔战”在人文主义形成的过程中也功不可没。纵观彼特拉克从早期到晚期的作品,笔战无处不在并且获得了成功,他构建的作家形象一直持续到当代。彼特拉克巧妙地游走于羞辱和论辩之间的空间里,否定对方的理智,而不是否定对方的理由,目的不是为了说服对方,而是为了当着掌权者的面战胜对手,获得有限的资源。在十六世纪初的意大利数学家之间的学术争论中,还盛行模仿击剑的“决斗”的形式,以此决定双方职业生涯的成败。

在宗教战争初期天主教和新教神学家们的辩论中,开始出现威吓、人身攻击等以前被禁止使用的方法。知识暴力改变了辩论的方向,知识合法性的冲突变成了掌握知识的人之间的对立,同时还贬低学校知识和世俗知识。十七世纪的笔战逐渐带来了一个文学领域的出现,关注的主要论题从其他社会领域分离开来,诉讼案、争论和“文学战斗”催生了文人群体的出现。在十八世纪下半叶医生职业化的过程中,法国医生们以法国第一本医学期刊为阵地,使用各种手段将名医皮埃尔·波姆(Pierre Pomme)丑化为“江湖骗子”并驱逐出职业领域,剥夺他医学专家的资格,迫使公众接受了他们定义的“好医生”和“坏医生”的标准,确立了自己的权威。督政府时期,书商科尔奈·杜拉维尔(Colnet du Ravel)对当时文学、艺术、科学领域内几乎所有知识精英展开了激烈的抨击,扮演了反启蒙思想的先锋和主力角色,推动了浪漫主义的兴起。

甚至法文中的“知识分子”(intellectuel)一词也是在语言暴力中诞生的。该词原先在法文中只是形容词,并不具有名词的含义。在德雷福斯事件中,费迪南·布吕内蒂埃(Ferdinand Brunetière)将其作为名词使用,旨在讽刺那些德雷福斯分子。直到左拉发表《我控诉》之后,经过知识界的激烈争论,这个词才随着德雷福斯的平反而获得了正面的含义。从这个角度看,暴力与知识分子是从一开始就联系在一起的。

二、知识分子对外部世界施行的暴力

知识分子对外部世界施行的暴力主要表现为三种形式。首先是“独占真理”,知识分子常常公开或含蓄地要求独占解读世界的工作,从而使社会丧失思考和自我反思的能力。

知识分子常常表现出高高在上或者训诫者的姿态,仿佛站在不信教的百姓面前的教士一般。教士们因为掌握着知识,所以要争取神圣的地位。这种企图独占真理的想法在十二世纪拉昂的安塞尔姆(Anselme de Laon)等神学家身上已经昭然若揭。在拉昂的安塞尔姆的一些著名言论中,真理成了教育的客体,这意味着要为掌握知识的大师们缔造一种社会职业,因为只有他们才能够传播和灌输真理。教士们的笔战,除了内部的知识暴力之外,它们首先是一种针对大众的暴力,百姓作为观众置身于激烈的辩论中,但却没有任何发言权。到十六世纪宗教战争之初天主教和新教神学家们的辩论中,教士们不仅贬低对手知识的价值,而且还贬低不信教的大众,特别是妇女们的知识。

这项传统的力量十分强大,知识分子为了代替所有其他人来讲话,甚至不惜让别人失去理智,而这种尝试往往出自最善良的动机。例如,作家亨利希·曼(Heinrich Mann)因躲避纳粹的迫害而被迫流亡法国,在流亡期间,他不断向德国人民发出反抗纳粹的呼吁。这些呼吁并没有试图通过事实和道理说服听众去批判纳粹及其政策,而是建立在反纳粹的观念已经被所有人接受的假设之上,德国人被要求像亨利希·曼赋予他们的形象那样行事,仿佛是出于自愿,而亨利希·曼则把自己打造成德国民意的代言人。“人民”除了自身的投影外没有别的真实性,存在的目的只是为了确认作者的世界观和知识分子的中心地位。

其次是通过理论和规定带来世界观的变化。作为象征操控的专家,知识分子有能力给他人建议或者强加一些新的世界观。十五世纪的意大利小说家首创了寓言式的戏谑手法,将社会各阶层人士对号入座,对固定社会分层、巩固社会秩序起到了促进作用。十七世纪中期的科尔贝(Colbert)对法国贵族进行了大规模的调查,重新定义了贵族的两个来源:远古时期的贵族和体现国王意志、有据可查的册封贵族,堵住了试图通过知名度来获得贵族头衔的道路,由此深刻改变了法国社会的流动性。知识分子创造的理论有时会产生立竿见影的效果,有时发挥作用则需要一段时间。英国政府的智囊们在二十世纪七十年代提出了新自由主义的主张,通过不同途径将其推广,最终借助八十年代撒切尔-里根政府的各项政策使人们接受了这一思想。

最后是成为真实暴力的推动者。在纳粹、南斯拉夫和卢旺达等二十世纪发生的几场大屠杀中,一些知识分子笃信暴力并宣传暴力,如后来被判处绞刑的纳粹理论家阿尔弗雷德·罗森贝格、塞尔维亚首任总统多布里察·乔西奇(Dobrica Cosic)和卢旺达首任总统格雷戈瓦·卡伊班达(Gregoire Kayibanda)等。此外,作家的文学才能也难辞其咎。他们通过选择华丽的风格,运用动人的辞藻来散布毒液。路易-费迪南·塞利纳(Louis-Ferdinand Céline)的反犹主义作品就是很好的例证。在南斯拉夫,知识分子制定思想框架,撰写了“能燃起烈焰的讲话”。他们创造的词语之所以能够兴风作浪,在布尔迪厄看来,是因为这些词“蜕变成了口头禅,煽动性口号和动员令,因而从本质上脱离了历史,具有了国籍,演变成了词语所代指的人民及其特点:语言的名字、宗教的名字,民族的名字、地域的名字,等等”。种族清洗就是从最初的这项知识工作开始的。排斥的过程会走向公开化,逐渐让某个群体成员变得无法无天,进而对他人公开惩罚,将其送往苦役营,送上火刑架,或者投入监狱、集中营乃至灭绝营。

布尔迪厄

三、知识分子的责任

分析知识暴力,不可避免地需要回答知识分子的责任这一传统问题。从历史经验来看,极端的激烈暴力往往产生于某个充满危机的社会。社会除了充满分歧之外,还常常会爆发经济凋敝、社会严重不公、被视为外来人的难民大批涌入,种族关系或宗教关系紧张等问题,恐惧心理于是蔓延开来。恐惧来自于他者,被视为外人或仇敌的他者,此外还有对自我的恐惧,因为自我这个概念的标准难以确定。正是在这种公开的危机背景下,知识分子的介入可以进一步影响人们,凭借着他们所拥有的知识,敌我得以区分,“他们”和“我们”之间的对立,开始形成。在国家经历的某个关键节点,知识分子制造了一些思想意识工具,一旦投入使用,便会掀起一场民众暴力,甚至他们有时会亲自上阵。例如卢旺达种族大屠杀期间,各级学校的胡图族教师们也都毫不迟疑地拿起大砍刀,和没文化的农民一道去屠杀图西人。

由此,人们指责海德格尔和卡尔·施密特等著名的德国知识分子,认为他们为纳粹屠犹提供了理论依据和思想武器。本书主编指出,对这个问题需要格外谨慎,不能将思想和行动混为一谈。依雷蒙·阿隆之见,思想只不过是“脱离行动的空谈”,而希特勒的话语是历史行动,因为“他面向全国人民,他的行动通过一个有组织的党派来完成,或者得到了其支持”。既不能否认思想的作用,也要看到思想和行动所产生影响的差别,如果说有时候某些知识分子的言论扮演了“暴力跳板”的角色,那么其影响总是无法脱离当时的政治、社会和经济环境,要避免走入决定论的陷阱。

知识暴力有时是激烈暴力的开始,有时却只是一场宣泄情绪的狂欢节,一切要视环境而定。1968年法国五月风暴是二十世纪六十年代西方学生运动的巅峰,各种激进的抗议口号却没有演变为恐怖活动,与西德或意大利的情况截然相反。究其原因,首先在于法国的民主政治文化比德意更为深厚坚实,人们已经习惯了大规模的语言暴力而不至于升级为行动;其次也有赖于戴高乐的应对,他虽然也使用语言暴力进行回击,但拒绝采取德意那样激化矛盾的强硬措施。

此外,知识暴力与政治权力的关系也是错综复杂的。知识暴力常常被掌握政治和宗教权力的部门利用。古罗马当局就曾以演说暴力为借口,销毁知识分子的作品,或者将其流放,甚至杀害。法国大革命期间,一些知识分子在文化领域划分了两个阵营:一方是贵族和大知识分子,另一方是一心报复的知识无赖,“卑贱的卢梭式人物”,政治恐怖的推动者。拿破仑政权以调停者的姿态,利用这种善恶二元论和知识分子自己一手设计的暴力,对知识分子的事务进行干涉。

作为知识分子的一场自我拷问,《话语如刀》一书的最大意义在于:提醒知识分子审慎看待自身行为所产生的影响。正如作者所言:“本书要求知识分子不要以为意义和真理只掌握在他们手中,要清醒地认识到知识分子的工作所带来的社会影响,同时不要自认为无所不能。”不过我们也不宜矫枉过正,步入反智主义的泥潭。没有笔战的知识界或许既不可能,也不可爱,因为这常常意味着要由单一思想一统江湖,由它来建立“和平”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司