- +1

《黄河尕谣》导演张楠:涓流不必都入海

最近,我的第一部纪录电影要上映了。

在疫情之年,这实在是一件小事。

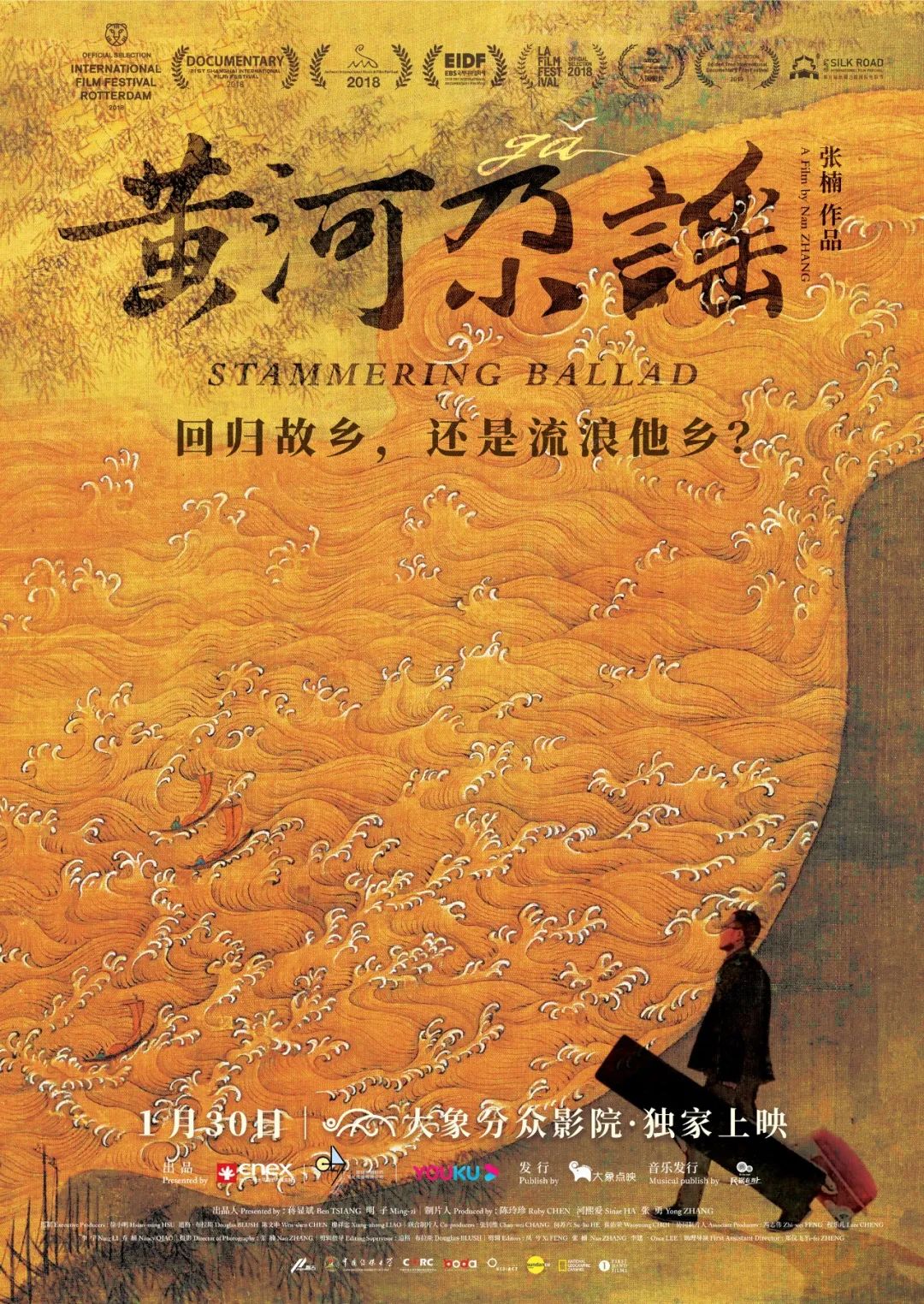

纪录电影《黄河尕谣》1月30日(本周六)大象分众影院独家上映

许多认识张尕怂的朋友,在看过我的这部纪录片后,都会和我说到他的“骚”。然后,他们会总结说:你拍了一部很奇怪的电影,这根本不是我认识的尕怂。

他们会说到:他的活泼与急智,他的自娱自乐与感染他人,那种挨欠的嘴炮连珠,那种一惊一乍,那种把“此时此刻”据为己有的理所当然,还有那种土包子要上天的志气。还有时候,聊到民歌与风物,他张口就唱,高转低回,引人入胜。作为一个面相宽阔、体毛丰盛、本性充沛的人类,他周身发出的信号,经常让彼此坦然卸下负累。但是,这部影片却与他们对他本人的感觉大大不同。这些朋友们觉得困惑,就会来问我。我从来不知如何解释这件事情,只有讪笑。

我想,如果我是尕怂的朋友,是他们中的一员,我应该也会这样对拍他纪录片的人说吧:喂!张导演,你怎么把他拍成这样了?

电影《黄河尕谣》中的张尕怂

《黄河尕谣》导演张楠

我认识尕怂七年,如果没有七年前拍片这件事,应该就只是酒肉乡党。每次在北京见面,我们喝酒涮肉,说家乡话,轻松+愉快。喝醉之前,谁也不会提过去的事情。2018年之后,他在北京与各地的通告越来越多,大家会聊怎么挣钱,怎么做事。酒过三巡,这些严肃正经的内容就都灰飞烟灭。哭是不可能哭的,三十好几了。胸口已经碎不了大石,肚子也慢慢能撑起小船。过去拍摄关于他的这部影片的经历,就像桌上涮肉的锅。炭火还没熄,肉也咽下肚,汤还在沸腾,菜挂壁烤焦,它就摆在生活的桌面上,我们围它而坐,杯盘狼藉,分不清今夕何夕,此地何地。

七年前,兰州花儿剧场的走廊上,两个离乡青年分坐在相机两边,一时不知如何讲出乡音。他是白银人,我是庆阳人,两片甘肃土地,中间隔着半个宁夏。西北的人情风物,乡间的生活情趣,在大城市读书游历的体会,孤悬在两地的往复心情。有好多意思,用普通话讲不出来。到激动时,他的口吃格外明显。但到演出的时候,他一闭眼,一唱歌,就开始发光。我就什么都听懂了。

他唱的那些歌,我曾以为我们这辈人都不会再听到了。那是一些劳动人民的歌曲,一些饱含朴素生活情趣的歌曲,一些再传统不过的调法,在一个青年身上被演绎。这些音乐甚至也不是过去在楼堂里表演的曲艺,它们就是真正乡下人的歌,以一种乡下人的赤诚,温和地、有尊严地唱出来。

那是一个万青写下“如此生活三十年,直到大厦崩塌”的年月,富士康因为连续有工人跳楼,开始引起社会轰动。郭德纲已经是人民新宠,四处都在搞电视选秀,年轻的人都似乎生活在微博上,企业巨头们都在自己的资本赛道上狂飙。新的体面被批量发明出来,但没有一种是关于过去。如果每个人的生命经验都是一条小溪,这个时代正是在下游筑成巨坝,等待着所有的水都汇流而下。

在唱歌的时候,天生歌者身体是透明的。你能看到一个人五脏六腑的运行,看到胸腔、喉头和颅脑的协作,最重要的是看得到一颗歌唱的心,激发出周围的心一起震颤。而我的心也在其中。那些西北方言的歌谣,被曾经西北的生活、记忆、地理编码,又被今日都市的生活态度转译,在尕怂身上,它们又活了。在他身上,那不只是被表演的音乐。它们变成了他。这让我觉得新鲜:原来,对于大地空间来说,个体的人是可以被穿过的载体。青年尕怂坐在那里,俨然是一个说书艺人。

尕怂是我认识的同龄人中,少有的聪慧者。他敏感,羞怯,善于行动,记忆力过人。但命运何其有趣,他没像我和很多同代人一样,把天资投向学历、人事的苦苦经营中。在长沙,和大多数年轻人一样,他曾在学校读一门不知道未来要做什么的专业。他对摇滚投入过热情,但还没摸到门,摇滚就突然没有了。读书的第二年,他再也忍受不了。退学出走前,他把自己的被褥杂物付之一炬。他不会弹吉他,却制定了立即巡演的计划。这个离乡青年,迫切需要拒绝城市加诸身体的那些理所当然。所有的拒绝也同时是渴望认同,这复杂的情绪在年轻的心胸之中震荡,也挑动了他最初的那些听众。

我不清楚尕怂最早的演出如何开场,但他出生于秦腔艺人之家,天生属于舞台。酒吧、茶楼、Livehouse是一整套江湖,他很快洞悉台下的人心曲折。从兴奋到厌倦,并不需要太长时间。为了能有足够的演出内容,他又回到西北乡间,四处寻访那些星罗棋布的草莽艺人。我在那年九月跟着他,开始去到那些地方。有三年时间,我都是在尕怂家过春节。这趟乡间历程最终持续数年,和他在上百个城市的巡演生活相互交织,成为一段阴阳两道的奔波,最终拍摄成为这部《黄河尕谣》。有相当长一段时间,我的想法很明了:我想知道,这样一个尕怂,他会遇到怎样的世界?

人对世上事物的睿智,仿佛只能通过后知后觉。在我的镜头之中,看似天真乐观的尕怂,在这趟旅途中逐渐面目模糊。这不在我的计划中,是生活推着人在走。成名的热烈渴望和巡演的生死疲劳煎熬着他,而电影和真实的距离也困扰着我。我们拍摄、演出、长谈、争吵或是一醉方休,逐渐对生活感到困惑。我遗憾没有拍到2015年他在腾格里沙漠的裸奔。后来我想,那可能是因为我希望那个赤身走入沙漠的人是我。旅途的那一头通往黑暗,而这让我们生而为人难以接受。时代在变,而我们每个人却在一段段地活进回忆之中。在城市和乡村,可以看到太多少年人的苦闷,中年人的失意,老年人的落寞,当然还有音乐带来的共情和欢愉。那些不断被尕怂访到的艺人,就是一道道光。

盲艺人冯兰芳的家里,从来都收拾得无比整洁。秋收的时候,他们母子一边娴熟务农,一边唱歌。西宁的刘延彪在家活动已不方便,一开嗓声若响锣。在通渭的一处小镇,我们没有找到去邻县演出的“魏老师”,一路追到某地,最后在街道上的一家摩托车修理铺里,和年轻的机修师傅对唱了一整天的秦腔。屋里电视机后面的墙上,一张80年代的时尚海报。上面的美人和眼前的男子的脸一样生动。我记得每一张脸,在随后剪辑制作的两年里,我又无数次地凝视那些面孔、眼神和表情。演艺的确是当代社会高度分化的专业工作,但音乐从来都不是。从一开始苦恼于校园歌曲的无趣,到后来专注于怎样把收集来的民歌改编成他自己的音乐,尕怂经历了自己的音乐道路,从一个敏感的少年成为职业的音乐人。而我慢慢不再关心音乐的分类,和那些细微末节的变化。我知道那是什么。我想不通的是,这个世界上的人,都是怎样生活的?

2016年春天,我在大理最后一次拍摄尕怂。桃溪谷的山坡上,可以俯瞰大理三塔。那里有他落脚的新家。而尕怂已经成为一个终日沉默的人,也成为了一个父亲。他把人生最生动的一段时光,投向了更广阔也更直觉的事情。这是他的聪慧,也是他的执念。他的欢喜忧虑都在这里面,音乐也就自然有了。尕怂是什么样的一个人,最后可能并不重要。他是一个真实的人,而我讲了我的所见所感。他身上赫然长着构成这片土地的赤诚与忧愁,身体一迁徙,灵魂就动荡。这是从我们出生时,就立在世界和人之间的契约。

在时间之中,人的生死沉浮,大地的直抒胸臆,都并不复杂。中国的音乐还在随着它所依附的现实不停迭代,后工业时代的民歌会混杂多少种情绪,恐怕置身今日的人都不会有答案。人生是选择的决意,和有所不能选的苦楚混合的一杯酒。他的嬉笑怒骂,他的沉默,他的歌唱,都从地里长出来,装进身体里,最后和父辈、祖辈一样,还给大地。这些个体情绪和记忆,即使被影像记录下来,也最终归于无形。如果每个人都是一条河,我相信我们不必都汇流。生命只需要在自然给它的河道里用力流淌,在宽处堆积,在窄处争鸣,到干涸处消失殆尽。蒸发或者下渗,都是祝福。

拍摄这部影片,我想讲的,就是这样一件事。通过纪录片电影,也许我们和生活的关系会有更多的可能。它是关于一个人,也关于每一个人。关于他,也关于我。我所认识的尕怂,是西北骚土上面生长的骚人,也是舞台后面最忧愁的一个人。我很喜欢电影《醉乡民谣》,我也做了一部“忘乡民谣”。看过这部影片的朋友,我希望他们的心中,也会有一个渡口。在两岸之间,停一艘摆渡的舟楫。舟是好舟,渡我们往古人也会去往的地方。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司