- +1

李公明|一周书记:库斯图里卡……保卫萨拉热窝

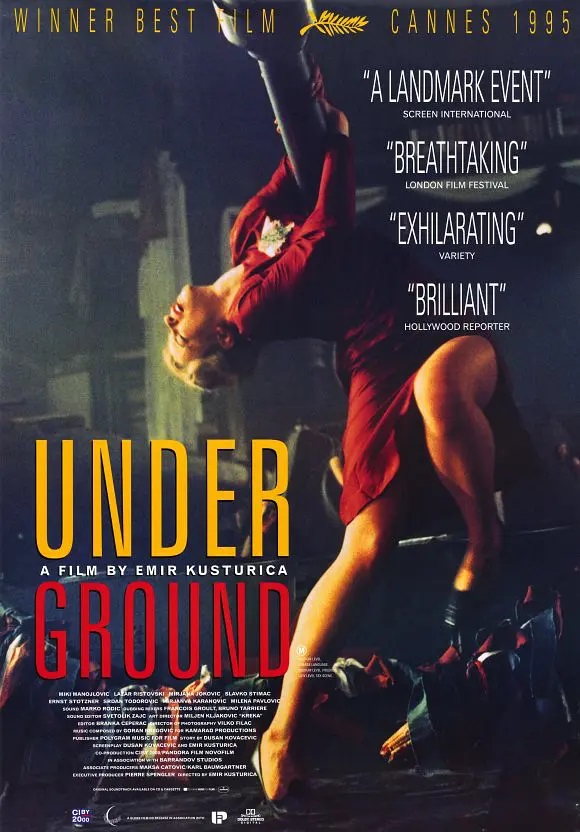

《地下》电影海报

《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影海报

如果不是一位青年学子的推荐,我们不知道还要和埃米尔·库斯图里卡(Emir Kusturica)执导的南斯拉夫影片《地下》(Underground,1995)错失多长时间,想来甚至有点心惊。这么说吧,关于二十世纪人类历史上战争、国族、意识形态宣传的所有荒诞、残酷的本质,在这部充满了狂放不羁的想象力与讽刺激情的后现代史诗式大片中得到痛快淋漓的揭露和宣泄,它以狂欢文本与辉煌意像所表达的人类苦难的深度,以及它所引起的强烈的政治性和民族主义意识争议,或许在迄今为止的电影史上无与伦比。这部影片获当年戛纳电影节金棕榈奖当然是实至名归,值得一提的是,早在1985年他执导的《爸爸出差时》也获得了这个金棕榈奖。

影片以南斯拉夫在二战、战后和国家解体的历史为主线,以充满奇思异想的魔幻现实主义手法讲述游击队员马高、小黑、女演员娜塔莉和马高的弟弟、动物园饲养人伊万这四个主要人物的荒诞传奇故事,表达了库斯图里卡对二十世纪南斯拉夫民族命运的深刻思考与复杂情感。无论是故事情节、人物形象还是镜头细节,有太多的象征和隐喻可以诱发观众的遐思:因革命而狂奔的马车、在炮火中窜逃的人与动物、胜利后的地窖生活与被压缩的时间、现实与谎言的时间错置、在冷战与热战之间穿越的地下道路、着火的轮椅在转圈和疯跑的白马……被蒙骗而不知战争早已结束的人们在地窖里生产军火、美艳洁白的新娘在婚宴上悬空飘浮、猩猩在地窖里钻进坦克开炮、在铁托葬礼上各国领导人鱼贯而过的历史镜头与《莉莉·玛莲》的音乐共存……伴随着所有这些激情四射、令人眼花缭乱的画面的是无处不在的铜管乐队。最后是所有死去的人们重聚在丰盛的餐桌旁,在欢声笑语之中脚下的土地悄然崩裂,载着众人漂移而去,这时有人说:“从前,有个国家,它叫南斯拉夫。”……这根本不是两个游击队员及其亲友的故事,而是一幅魔幻瑰丽到极致的全景历史画,所表现的是一个充满战争、革命、冷战的疯狂世代,在极端的荒诞中揭示出动荡历史与复杂现实中的真实人性。

不知道国人对库斯图里卡的认识始于何时,事实上早在四十多年前他的形象和名字就曾经出现在我们眼前。南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》(1972)于1977年在中国公映,库斯图里卡在影片中扮演一个游击队员,唯一的一句台词是“真走运,那儿就一个站岗的,咱们把他们都炸上天!”然后他就被敌人的机枪射中,在倒下那一刻发出“啊——”的一声。他的名字也出现在片头字幕中,他由此正式走进了他的电影之路。那时的《瓦尔特保卫萨拉热窝》风靡全中国,谍战、动作、悬疑、个人英雄与集体牺牲精神的糅合看得我们心荡神驰。我们最熟悉的经典台词是游击队的接头暗号:“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”……“是啊,暴风雨就要来了”,那时候只是想到与阿尔巴尼亚电影《宁死不屈》的“消灭法西斯……自由属于人民”不一样,没想到要过了很久以后才不断品味出它的诗意和悲情。岁月静好,除了以“请给我放大一张表妹的照片”向瓦尔特致敬,谁还会关心哪里的空气在颤抖,谁还会感觉到何处的天空在燃烧。广场上认领尸体一幕,德军翻译在广播:“萨拉热窝公民们……”,那时我曾被“公民们”这三个字撞击了一下,接下来是一大群紧跟在钟表匠后面迎着枪口无畏地上前认尸的人们,竟然可以让德军心寒而撤退。公民们就这样以人性战胜了占领军的兽性,我至今感到这是所有电影中最朴素感人的公民英雄主义。

从《瓦尔特保卫萨拉热窝》到《地下》,对库斯图里卡来说是他的电影生涯从起点走到辉煌巅峰的发展过程。对于我们来说,则是观看游击战类型片的一次颠覆和飞跃的体验,库斯图里卡狂放不羁的野心也把我们引上全新的体验高峰——旋风般的激情、混乱、无政府主义、即兴的表演、勇敢的愚蠢……所有这些使它突破了传统游击战类型片固有的体量边界;而与传统的战争史诗大片相比,《地下》的精炼、锋利和辉煌使它掀翻了历史感的沉重外壳,两者的结合铸造了历史和现实共振的另类史诗感。

《我身在历史何处》,[南斯拉夫] 埃米尔·库斯图里卡著,苑桂冠译,湖南人民出版社2017年11月版,406页,69.00元

看完《地下》,读埃米尔·库斯图里卡的回忆录《我身在历史何处》(原书名:Où suis-je dans cette histoire ? 2011;苑桂冠译,湖南人民出版社,2017年10月),又是另一番体验。这部书从上世纪五十年代他小时候的故事讲起,一个萨拉热窝的塞尔维亚小孩如何在家庭与学校氛围中长大,如何走上电影创作的人生,讲述了家庭生活与亲情、友情的故事,讲述了如何在杰出的塞尔维亚作家伊沃·安德里奇和意大利电影导演费德里科·费里尼的精神引领下在艺术中取得惊人成就的过程。不难发现他的人生态度和精神世界正如他的电影、音乐一样,充满了激情、不羁、反叛和超强的能量,他的家族背景和成长环境则很自然地使他的精神成长与南斯拉夫极为复杂、纠结的国族历史和在二战后独特的共产主义意识形态交织在一起。极为浓烈的情感因素和生动的、妙趣横生的文学手法则使这部回忆录产生很强的艺术感染力,一如他的电影那样引人入胜和感人至深。尤其引起我很大兴趣的是库斯图里卡从小到大的家庭生活氛围中的那种私密的政治性,它一方面与至为浓烈的家庭情感交织在一起,另一方面它折射出铁托式共产主义意识形态下的公共生活和民众私生活的真实状况,是阅读苏联和其他东欧国家的同质性经验所不能代替的。

库斯图里卡在该书的“开篇”中说:“我认为遗忘是人之所以能够活下去的一个原因,但我绝不会向遗忘屈服。现如今,有多少人屈从于笼养鸡一样的社会制度啊,这些笼子里的鸡,它们的记忆永远只会停留在上一口吃掉的食物上。有人甚至利用遗忘创造出了历史终结论,这一理论曾在20世纪90年代征服了整个世界。自由资本主义的鼓吹者想让我们断绝与自身文化、身份的一切联系,好让我们也被卷入科技革命的旋涡,让我们相信这样能够疏通我们命运的河道,能让我们生命过程的调节器运作起来。这种狂妄的企图唤醒了我心中的一种渴望,我要留下该记住的,清除该忘记的。”(第6页)这段关于遗忘与记忆的论述是促使他写这部回忆录的原因,其中包含有他对所处的现实政治语境和意识形态的认知和思考,对于我们来说则是在不同的视角中增加了对记忆与遗忘的斗争图谱的认识——对历史记忆的遮蔽、扭曲常常来自各种不同的力量和复杂的利益动机,应该警惕单向度的批判思维方式。

库斯图里卡在1954年出生于南斯拉夫的萨拉热窝,他的家族祖先中有过血统混杂、信仰改宗和世俗认同等迭代变化,库斯图里卡在多次采访中明确表示自己的祖先是塞尔维亚人。他的父亲穆拉·库斯图里卡在二战中是共产党的游击队战士,胜利后成了南斯拉夫联邦波黑共和国的信息部副部长,库斯图里卡可以说是南斯拉夫的“红二代”。但他父亲的大部分朋友都在党内的清洗斗争中被送到格利奥托克岛关押,他自己也被降职。在不如意生活中他对政治反而格外关心,在家里时常和朋友、家人谈论政治,并满腹牢骚。而他的母亲桑卡总是担心穆拉的政治牢骚会带来灾祸,经常试图阻止丈夫在家里谈论政治,这样就形成了库斯图里卡的精神成长的特殊氛围。

有一次在朋友家里发生一场关于铁托的争论。他父亲说“他不过是个奥匈帝国的混混儿!”而他那位电力工程师朋友则坚持认为“铁托是我们的宿命”,他父亲回答他:“我跟你说,皮皮奇,这个咖啡馆的服务生会要了我们的脑袋。”惊恐万分的母亲赶忙拉扯他的袖子:“穆拉,隔墙有耳啊!”“那又怎么啦,真希望墙有耳朵!我是个自由的人!而他,他就是个平庸的独裁者!”“你说的有点过分了吧,穆拉。”工程师皮皮奇低声说道。这时的小库斯图里卡已经从卓别林的电影知道“独裁者”这个词,于是他说“爸爸,他跟卓别林一样!”,希望能让爸爸高兴。他爸爸的回答是:“要比他更滑稽,儿子,而且更糟糕!”(27-28页)说铁托曾经是“咖啡馆的服务生”应该没有根据,最多指的是1913年初铁托在维也纳一家汽车修造厂打工的时候常去市中心的一家咖啡馆。就在这天晚上,在关于铁托的讨论结束后,库斯图里卡在梦中用核桃木做的权杖敲打铁托的头,并且喊着“为了爸爸所有的同志,你这个独裁者!”(31页)

他父亲对政治的关心、谈论和他母亲的担惊受怕一直伴随着他们的一生,有些事听起来还颇有意思。比如,“我们家的电视机是父亲唾弃的对象,他总是以这样的方式表达对铁托的反感”。(355页)还有就是,库斯图里卡结婚前安排父母亲和未来的岳父母见面,结果父亲发现未来亲家米绍不是铁粉,与自己有相同的政治观点,这让他感到最高兴。离开后桑卡指责他说:“为什么又这样,就连我们孩子结婚你都没法不提铁托?!”他父亲说:“桑卡,我的朋友,难道我一辈子都得忍受你对我指指点点吗?”母亲回应:“穆拉,要是你能不提这该死的政治,至少在这种正式的场合不提,我就不挑你毛病!”(201页)更令人感慨的是,很多年以后,父亲去世了,库斯图里卡写道:“尽管桑卡从不承认,可她早已将对丈夫的依赖与爱恋变成了自己生命中不可或缺的部分。穆拉还活着的时候,桑卡一直屈从于他那尖锐的思想:可自穆拉死后,桑卡才明白,他的生活方式甚至是他的政治视野才是他们互相解放的正道。穆拉喜欢把什么事都扯到政治上去,他们两人曾为此争吵不断,不过尽管这样,她还是能看到自己的丈夫很会审时度势。”(344页)虽然桑卡总是担心会出事,但是她不会反对丈夫的立场和观点。所谓“互相解放的正道”,就是指一种共同的价值观,能这样生活在一起的人才是幸福的。

在这样家庭氛围中,库斯图里卡从小就有敏锐的政治关怀和怀疑精神。当他经常听见有人在电车上说:“铁托的惩罚力度还不够。要是让我当五分钟的总统,我能把整个国家变成格利奥托克岛!”他就想到“我们国家的人民多出色啊,他们每个人都希望我们国家能够井然有序,但是为什么他们那么喜欢这几句歌词:谁要是说的不一样,他就在诽谤和撒谎,就该受我们的棍棒!”有一天,他在合唱队跟同学们一起唱这首歌的时候,他向老师提了个问题:“这是不是说如果我爸爸觉得铁托不好,那他就是在诽谤和撒谎?”“你说得没错,”她回答我说,“但因为你爸爸并没有这么想,就没有问题。至于你呢,你是来这儿唱歌的,不是来提这种愚蠢问题的。”(44页)这个问题提的太好了,老师的回答也很耐人寻味,在那种情境中,这位老师还能有什么更好的回答吗?

能这样思考和提出问题,注定了库斯图里卡在人生道路上不可能成为“精致的利己主义者”。十九岁那年,库斯图里卡要离开南斯拉夫去布拉格的美术学院学习电影导演,当他去外事部门办理出国护照的时候,一个官员请他到办公室喝咖啡,希望他以后在萨拉热窝的时候,“隔三差五来我这儿喝杯咖啡也是不错的。要是你听见什么风声,或是反对我们国家体制、反对铁托同志的可怕阴谋,就到这儿来。你也可以通过电缆发给我”。他含糊地应对着,把办好的护照揣进口袋就直接去找他父亲——“我恼怒不已,将护照一把扔在爸爸的办公桌上。‘你们的人’,我大喊道,‘想让我当间谍。我要去的是美术学院,不是警察学院!’‘我去踢烂他们的屁股!’爸爸大发雷霆。他立马叫来了优素福·卡梅里奇,这个人现在已经是萨拉热窝警察局局长了。——这他妈的是什么意思!我送我儿子去布拉格,不是去当间谍的,是去学导演的!……你们还想让他给你们当眼线?我儿子可不是拿来卖的!”(147-149页)父子两代人的强烈共识与情感是这个家庭私生活中最为辉煌的一面。

库斯图里卡非常珍视思想上的共识。波黑战争结束后他想回到萨拉热窝,想像过去那样和老朋友喝着“共识咖啡”——“这种咖啡是要同你那些跟你持相同观点的人一起喝,至少他们得是像你一样识得滚石乐队《让我开始》乐谱的人。”但是他担心和明白共识很难再有,尤其是谈到战争、民族。“妈的,你为什么非要谈到这些敏感的话题?!”但其实即便不说话,“事实上我还是在说话。”(381页)当他对母亲解释再也无法回到战争已经结束的萨拉热窝并为此感到伤心的时候,他说“我想象着自己还能在塞塔利斯特喝一杯咖啡,跟佐兰·比兰和帕沙一起。可我明白,在那儿,再也没有办法跟他们达成共识、和和气气地一起喝咖啡了。”母亲马上敏感地说,“要是你说共识,就还得回到政治上去。”他说“这是免不了的。”接下来又谈到他的父亲,很感人:“‘我的天啊,埃米尔,你有时候可真会让我恼火啊!你难道就没有什么能脱离政治的吗?’我眼泪都要流出来了,我紧紧喉咙极力控制着。‘我知道……你是想说我跟爸爸一样?’‘不,你比他还糟。’桑卡抱住我回答道。我笑了,继续克制着眼泪,为了不让桑卡难过。”(383页)

在写作方法上,作者很少引用文献资料。但是在讲述如何在前南斯拉夫体制下申请拍摄电影《爸爸出差时》的时候,用了整整九页纸完整地抄录了苏捷斯卡电影艺术委员会工作会议的审议报告,这是南斯拉夫电影史上的珍贵史料。“如何才能让球一直待在球场中间?如何才能让一个满怀热情无法自制的艺术家冷静下来,劝他慢慢接受不再拍摄《爸爸出差时》?苏捷斯卡电影艺术委员会的委员们为此绞尽了脑汁。”(220页)这可是一点也不粗暴啊。看看其中的这些句子:“在这个剧本中,我们既没有看到也没有感受到我们与共产党和工人党情报局斗争的伟大精神。”“我不禁自问,这部电影是否将伟大的献身精神淋漓尽致地表现出来了?”“我认为应该建议埃米尔再在剧本上下点儿功夫,以便能让大家在他的电影中感受到那个时代的精神。”“艺术委员会成员一致同意给埃米尔时间揣摩吸收所有的意见。导演需要认真参考所有建议,编写出新剧本,并交给委员会。之后委员会将会再次召开会议对其进行审核。”……(220-229页)

回到影片《地下》。该书第十五章就是“《地下》记事本”。“在电影《地下》中,一小群被关在地窖里的人受尽命运的嘲弄。为了剥削他们,外面的人没有告诉他们二战已经结束了。甚至还在他们中间创造出一种宣传机制,在这个密闭的空间内完美地运作着。被蒙骗的这群人深信外面还是战火不断,但终有一天自由会到来。如果你想想某些既得利益者惯常的手段,就能明白电影中的情形其实并没有脱离现实。”(357页)片名《地下》也说明了这部影片的核心情节,他虚构并极大地夸张的这个核心情节说明他对某种宣传机制的欺骗性及其对人们命运的奴役深恶痛绝,当小黑带着他那个生于地窖、从未到过地面的儿子逃了出来,见到红彤彤地升起的太阳,那种令人揪心的感受就是“但终有一天自由会到来”。库斯图里卡最后说,“把人关在地窖里、并利用虚假信息让他们相信战争还没有结束,这是推动情节发展的最主要的引擎。而在我看来,这首先就是一种道德犯罪。”(358页)

库斯图里卡对他的家乡那片土地所怀有的感情是很难描述的,因为在其中所蕴含的爱和恨实在很深、也很复杂。拍摄《你还记得多莉·贝尔吗?》的时候就在萨拉热窝街头取景,这次与瓦尔特的萨拉热窝不同,“在这部电影里,发生在郊区的悲剧被淋漓尽致地表现出来,而这在以前是从未被提及也从未被人理会的。……最令萨拉热窝人高兴的,是他们知道他们的悲剧,他们父亲、母亲、姐妹们的模样,他们的生活处境自此将被全世界人知晓。”(208页)但是他对这里的人们头脑中固执的、狂热的民族情绪和整座城市那种压抑的精神气氛时常感到受不了。南斯拉夫社会主义联邦共和国最终解体前夕,1992年2月库斯图里卡带着约翰尼·德普回到萨拉热窝,计划筹办一个电影节,吓得他母亲一个劲儿地说“现在你还想什么电影节啊?赶紧走吧,离这儿远远的!”(262页)

萨拉热窝陷入政治和文化上的困境,使库斯图里卡最终选择了离开萨拉热窝去美国。当他刚走下飞机站到肯尼迪机场的地面,就从电视屏幕上看到了萨拉热窝开始交火的场面。他只能没日没夜地打电话回去,这时他极力劝告家乡人民“不管什么情况,广大公民都不该跟南斯拉夫人民军对峙,因为市民们处于劣势,那样做只会有更多人丧命。”他相信很多人跟他想的一样,只不过迫于现实和恐惧的压力不得不缄口。面对“鼓励人们保卫萨拉热窝,或者更确切地说,要鼓励反对塞尔维亚人的这场战争”,他极力呼吁的是“要不惜一切代价维护和平”。(322页)可以说,库斯图里卡和瓦尔特一样勇敢地保卫萨拉热窝,只是情境和方式都不一样了。

“我身在历史何处?”这个问题在该书中多次出现,在对各种情境和不同人物的叙述中,它意味着与现实维度不一样的思考。有些只是一闪而过,有的是不断追询的反思。精致的利己主义者大概不会提出这样的问题,而某些大人物对这个问题的思考带来的结果可能会出人意料。“铁托明白,要想在经济上获得成就,就必须回答‘我身在历史何处’这个问题。”于是他生产武器并销售给处在战争中的不结盟国家,《地下》就描述了这个故事。但是在库斯图里卡构想的《地下》续集中,地球将迎来末日,只有小老鼠高声问道:“我身在历史何处?”接着,它失望地补充道:“这些人类真的要如此挥霍自己的机会吗?是他们自己一手造成了如今的毁灭!就承认了吧。可是我们,凭什么要为他们白白牺牲呢?”(364页)

这恐怕就是“我身在历史何处?”的终极之问。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司