- +1

一战百年︱马建标访谈③:今天我们如何讨论一战?

【编者按】

距离第一次世界大战爆发已经过去一个世纪,学界的研究、媒体的讨论、公众的纪念从未间断。今人有哪些新视角来理解这场战争?中国学者在一场以欧洲为中心的战争的研究中如何发声?在访谈的最后一部分,复旦大学历史系副教授马建标向澎湃新闻(www.thepaper.cn)介绍了学界的一战史研究。

澎湃新闻:过去的一战史研究多以欧洲为中心,而近年来出现了更多以中国角色切入的研究。过去对于一战时期的中国外交评价也以消极为主,最近的研究则开始提出参加一战在近代中国外交战略演变的具有积极及开创性意义。能否请您介绍一下这种转变及其原因?

马建标:从根本上说,一战是欧洲列强为争夺殖民地,引发内部冲突,而导致的一场世界战争。毫无疑问,欧洲是一战的主战场。这也是过去一战史研究多以欧洲为中心的基本原因。那些悲惨的战争经历,特别是西线战场的血腥场面,早已渗透到西欧国家的语言文字和历史想象之中。后来,一战经历成为文学艺术家们创作的源泉。一战史研究著名学者詹姆斯•乔尔(James Joll)说过,一战史研究论著浩如烟海,如果有人想通览这些论著,即使穷其一生,恐怕也是不可能的。

在中国,一战爆发不久,梁启超即撰写《欧洲战役史论》,书成之后,传诵一时。梁氏在序言中写道:“此次大战,予我以至巨之激刺,吾以为是国人研究外事之良机会也。”梁著长于分析,并非严格的史学论著。

澎湃新闻:除了军事和外交,还有哪些视角去理解一战?近几十年以来,新文化史的研究方法开始大量被应用到传统的外交史、政治史领域。您认为新文化史的兴起是否会削弱传统的政治史,概念史研究?

马建标:传统的政治史、外交史研究多偏重于政府层面,叙述的对象一般都是历史上的“大人物”、“大事件”,而对于大历史背景下的芸芸众生的命运关注不多。这些年,新文化史的兴起拓宽了学术界的研究视野,引导人们目光向下,关注重大历史事件背景下“小人物”的历史命运。毫无疑问,新文化史的研究方法和学术理念对传统外交史、政治史造成了很大的影响,客观上促进了传统外交史研究的自我革新。早在1980年代,美国著名外交史学者入江昭就撰文提倡“国际史”的研究方法,以替代传统的外交史研究模式。简言之,所谓“国际史”研究就是在传统的外交史范式上,借鉴文化史的研究方法和问题意识。入江昭认为,国家之间的关系史本质上是一种跨文化交流行为,因此外交史研究学术意义的提升必须回归到跨文化交流的层面上。

学术研究的创新往往是在相互交流中形成的。诚然,新文化史的兴起不但没有削弱传统的政治史、外交史研究,而是给它注入了新鲜血液,逐渐形成一种富有活力的新政治史和新外交史研究模式。

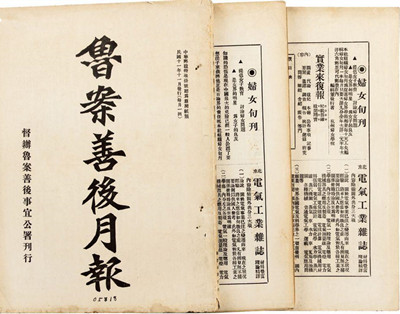

几年前,我在研究北洋外交史时,曾经考察过当时的谣言与外交的关系。五四运动后,民间的反日情绪非常激烈。但在巴黎和会上,日本自1914年起就占领的青岛和胶济铁路问题依然没有解决,成为中日两国亟待解决的“悬案”(时称“鲁案”)。但是,中国的社会舆论强烈反对中日直接交涉鲁案,理由是日本是强盗国家,不可信。这就给北京政府造成很大的政治压力。从北京政府的角度看,由于日本实际控制着山东,如果不与日本谈判,显然是不现实的。当时,正值1921年底华盛顿会议召开前夕,日本方面为了免遭欧美国家的干涉,也迫切希望在华盛顿会议召开前与中国直接谈判,解决山东问题。在此背景下,中国民间广泛流传着中日两国将直接交涉鲁案的谣言。很快,这个谣言引发了一场持续数月,遍及全国的民族抗议运动。运动的口号就是反对中日直接交涉。北京政府也因势利导,利用谣言抵制日本的外交压力,最后将山东问题提交到华盛顿会议上。在英美代表的监督下,中日进行会外谈判,最终顺利解决了山东悬案。在北洋时期,有关各种政治外交的谣言,铺天盖地,谣言已经成为一种颇具中国特色的政治文化。因此,将社会文化史与政治外交史结合起来进行研究,就会丰富我们的问题意识,有助于更好地认识这段历史的复杂性和多变性。

芮恩施是美国著名的远东问题专家,他对中国充满感情。他在使华期间,在门户开放政策的执行上,时常与美国国务院发生冲突:芮恩施希望美国政府强力遏制日本在华的扩张,但美国政府从全球的战略考虑,认为中国问题只是次要的,结果造成门户开放政策原则对日本缺乏约束力,形同虚设。最后,芮恩施忍无可忍,1919年毅然辞去驻华公使职务。后来,芮恩施又被聘为中国政府政治顾问,1923年因病在上海去世。作为一个“老中国通”,芮恩施在中美关系上的种种遭遇,并非单纯的政治外交问题,也是中美两种异质文化如何融合的问题。芮恩施在1930年代和1940年代的继任者们,也同样遭遇到这些问题。到了1950年代,麦卡锡主义在美国猖獗之时,以约翰•P•戴维斯(John Paton Davis)、白修德(Theodore Harold White)、约翰•W•鲍威尔(John W.Powell)等为代表的原美国驻华外交官和记者们遭到调查和迫害,理由是他们让美国“失去了中国”。

这些中国通们曾以传统的人道主义精神注重与中国各界人士的个人交流,但是在冷战时代遭遇到美苏两大阵营的意识形态战争。美国“中国通”的历史遭遇就是现代国际关系中文化冲突的悲剧。同样地,关于近代来华传教士群体,他们来到中国之后也遭遇“宗教身份”与“世俗国籍”的双重身份冲突。身为传教士,他们是作为一个超越世俗国界的上帝使者来到中国传播福音的,但在实际传教过程中,由于时常遭遇到各种文化信仰的冲突,他们又不得不求助于所归属的世俗国家的外交保护,便不自觉地充当了西方列强在华推行炮舰外交的马前卒。于是,教案成为近代中外关系上一个非常特殊的历史现象。今天,我们重新审视晚清中外关系史,对于传教士与教案的复杂关系考察,必须超越单纯的政治外交史的狭隘范畴,吸纳社会文化史的概念和研究方法,才能有新的突破。

澎湃新闻:目前一战研究有什么新趋势?在这个领域,还有哪些问题此前研究得还不够,需要深入发掘的?

马建标:在欧美学界,特别是欧美参战国与一战的关系史研究,可以说已经研究得相当透彻了。相关论著,更是汗牛充栋,研究者即使穷其一生,也无法尽阅这些文献资料。我们知道,欧战爆发之初只是英德法俄等几个欧洲大国的矛盾冲突的结果,它与美国、中国、日本起初没有直接的关联。但是,在战前及战时,日本与欧洲列强特别是英国有军事同盟关系,甚至在中国问题上签订了秘密条约。日本正是以此为参战借口,在1914年出兵青岛,阴谋吞并中国。如此一来,欧战的爆发就波及到亚洲,中国也卷入其中。其后,德国宣布无限制潜水艇战,触犯了美国的商业利益,促使美国在1917年对德宣战。到这时,欧战才成为真正意义上的世界大战。我们今天回顾一战从“欧洲战争”到“世界大战”的演变过程,就是为了说明“帝国主义国际体系”和“秘密外交”是一战爆发的根本原因。对中国而言,帝国主义国际体系是束缚近代中国向现代民族国家转变的主要障碍。一战的爆发,从根本上瓦解了旧的帝国主义国际体系,为中国在战后走向世界舞台,创建一个崭新的现代民族国家提供了前所未有的历史机遇。

总的看来,西方学术界关于一战和欧美列强的传统关系问题,已经研究得差不多了,近年来新出的论著基本上都是关于社会文化史方面的。不过,关于一战与亚洲的论题却是方兴未艾。就中国而言,未来关于一战史的研究,我想有两个大的方面值得深入挖掘。

首先,是一战对中国内部秩序的影响,比如一战与中国的新文化运动;一战与中国的军阀主义;一战与中国的民族运动等等。过去,我们研究新文化运动更多的是关注新文化运动本身的历史演变,对于新文化运动发生的外部历史背景很少关注,对于两者之间的历史关联也是缺乏研究。诸如知识界领袖梁启超、陈独秀、李大钊等人对于战争的观察及反思,社会各界关于参战问题的大辩论,巴黎和会与五四运动的关系等,这些问题看似寻常,其实学界知之不多,这些都是值得我们深入研究的。

其次,一战对中国外部秩序的改变,也就是一战与东亚国际秩序的重建。战后,中国重新成为国际势力角逐的主战场,俄国、美国、日本、英国等列强都以不同的方式重新介入中国内政。杜威说过,“五四以后的中国是政治学者们观察和学习国际政治的最佳场所。”一战、中国与东亚国际秩序的重建,是一个很大的学术问题,牵涉到多国的对华外交政策,需要中国、日本、美国、俄国的学者携起手来,共同推进此一问题的研究。今天东亚国际秩序的冲突和危机,从一战时期就种下肇因。从一战以来,中美俄日四大国一直在东亚国际秩序的变革中,相互博弈,但一直没有找到合理的解决方案。一战百年,并不遥远,未来的东亚国际秩序将如何演变,值得我们深长思之。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司