- +1

突破舆情困境:高校如何转危为安?| 深度报道02

⭐ 舆情裹挟着的中国高校

您是否思考过:2020年,高校为何愈发成为舆情高发地带?

与社会大熔炉的天然之隔,使得高校在人们心中,是象牙塔般的存在。白月光怎能染上蚊子血?

新媒体时代,高校的正面热搜常起到缓冲和愉悦网友的功效,持久力并不强。然而,“生命安全”“性别歧视”“师德师风”“学术不端”“学生管理”等异常事件被频频爆出时,与学术殿堂的形象大相径庭,那么事件原委将格外引人入胜。

有人忧心、帮转,有人围观、猎奇,有人人肉、爆料,还有相同遭遇的人紧随发声,问题被放大成舆情事件就在所难免了。众说纷纭中,我们焦急等待着高校或当事人做出回应。

倘若高校舆情应对拖沓延误、处置失当、避重就轻,而或本校学生与网友争辩中护校,次生舆情也会不请自来。非但不利于原生舆情的解决,还因为次生舆情的到来,使得一波未平一波又起。

⭐ 深度报道 | 高校突破舆情困境

新媒体时代,高校如何坚守教育本心,突破舆情困境?媒体观察者王天定教授认为:“较高的社会关注度,这是中国高校必须面对的现实。高校要习惯在社会围观中坚守大学精神。”2020年,中国海洋大学和东北财经大学依靠成熟的舆情策略和恰当的后续处置,合理应对爆上热搜的负面事件,扭转局势,转危为安,是值得复盘的优秀案例。

/ 负面舆情也能既有味道,又有笑料 /

2020年10月12日晚,多名网友在微博等社交媒体发布图文,爆料“中国海洋大学化粪池疑爆炸”。这条有味道又有笑点的负面新闻,一脚把#中国海洋大学#踢到了榜单第一,词条后面还跟了一个鲜红的“沸”。而这所基本与热搜无缘的985高校,也在为网友睡前提供一颗开心果的同时,大大提高了知名度,可谓“不鸣则已,一鸣惊人”。

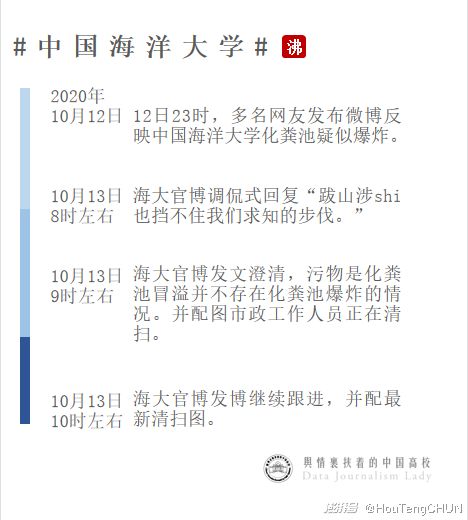

⭐ 事件梳理 | 高校生活保障事件

一觉醒来,还有后续。13日上午,中国海洋大学在处理负面舆情事件“化粪池爆炸”时,将学校的反馈分为处置和调查两个阶段,逐一在微博上给予回应。

第一阶段:13日8点,@中国海洋大学 带上#中国海洋大学#话题,第一时间发声。调侃式回应的同时,不忘公布“学校已经介入”的最新动态。富有“网感”的回复使得官博成为话题的主持人(即意见领袖),仅此条微博就收获了20多万的互动量(包括转赞评)。

第二阶段:随着学校的处理与调查,每隔一小时,@中国海洋大学 都会发布最新跟进,每句话都搭配了可爱的表情包。直到快10点,事实得以澄清,可解释为“不是校内化粪池爆炸,而是校外下水道冒溢”。校方不仅没有迅速甩锅,同时还给出了处理进展。随后,中国海洋大学上了第二条热搜#否认化粪池爆炸#。这之后,@中国海洋大学 再无回应,谣言和负面声音也彻底散去了。

/ 抢占话语权,让真相跑赢谣言/

话语权是掌控、影响、引领社会舆论的权力。抢占话语权、赢得听众、并成为意见领袖,是舆情突发处理时的关键。

负责对外宣传和舆情监管的教师们,也在中国海洋大学“化粪池外泄”事件尘埃落定后,寻根溯源,完整复盘。新闻中心的刘老师向我们揭秘:“其实,第一阶段略带调侃式的回复,出自负责官微日常的学生之手,并没有经过学校的层层审核。发出后,负责处理此事的老师认为,既然发了,就先暂时不动了。”后续复盘中,老师们一致认为,正是这玩笑般的第一条回复,起到了“舒缓网友情绪”的关键性作用。对于偏娱乐的负面舆情事件,刘老师认为:“网民可能保持了一个调侃的态度,尽管声音很多,但并不一定是想攻击学校。”

⭐ 网友评价

事件发生时,青岛市正处在本地新增病例突增的紧张时期。中国海洋大学“化粪池外泄”一出,无心插柳,还多多少少消解了青岛全城核检带来的紧张气氛。

如何掌握话语权?刘老师分享道:“之后,学校官微带来的话题讨论度迅速上升。我们发每条微博时,都注意带了#中国海洋大学#话题,只要网友点进热搜,首先映入眼帘的就是学校发布的戏谑回应,从而奠定了引领舆论的基础。数据显示,除了最早参与爆料和后续转发的大V,我们学校成为了意见领袖之一。”

此次高校舆情事件中,三条干净利落的发声,反应迅速、姿态温和,牢牢掌握住话语权,成为能够影响网友情绪的意见领袖。真相不被挤出公共话语空间,而是跑赢谣言,使得猜疑和抨击速速散去,舆情危机平稳落地。

⭐ 高校舆情应对获评“优秀案例”

数据统计,中国海洋大学的影响力在核心传播机构中位列第一,因此被评为“2020年10月校园微博优秀案例”和“10月快速响应优秀案例”。

/ 后续改进到位,也能口碑逆袭 /

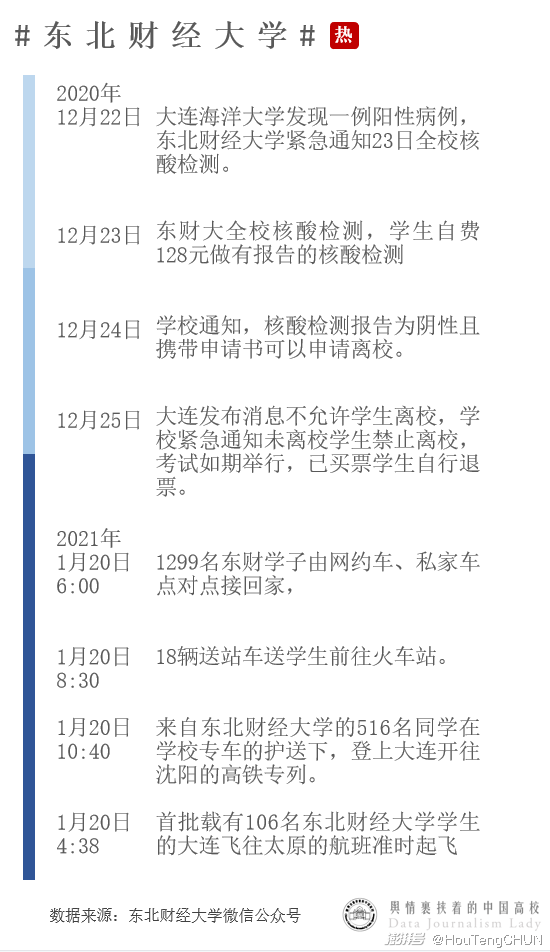

2020年12月,大连市疫情反复,不少高校在“放寒假、期末考、继续上课”的选项中徘徊。朝令夕改,也成为#东北财经大学#于26日上热搜的原因之一,负面舆情事件的词条下,满是学生吐槽和大V助推。

⭐ 事件梳理 | 高校疫情管理风波

短短一个月后,网友直呼东财为“别人家的大学”“财大气粗”,凭借一件正面舆情事件,三上榜单#大连首趟高校学子返乡专列发车##东财学子坐包机和专列回家##东北财经大学包机送大学生回家#,获得了全新的民意改观。

⭐ 网友评价

东财如何扭转乾坤,实现口碑逆袭?秘诀在于,该校对学生利益的保障,产生了“质”的飞跃。此外,整个过程中,学生中的意见领袖也发挥着中坚力量,从呼吁大家联合起来冲热搜、倒逼学校改进管理措施,到感谢学校包车、包机的暖心之举,学校的具体举措、意见领袖的态度转变,推动了高校舆情好转。

/ 借话题热度和宣传手段,趁热打铁 /

@东北财经大学 做足了正面舆情事件的宣传预热,借助话题热度和网络阵地,多次发布学生返乡的图文信息。运用宣传技巧,不仅有群体照片,还有个体故事;九宫格的图片里,有专业的景别排版;精心剪辑的视频,后被@新华网 @人民日报 @央视新闻 @中国青年报 等主流媒体转发评论,获得极高热度。东财喜提了3条热搜,在榜共计11小时,成为春节前“最暖心的高校”。

以上发生在高校的两则案例,一是突发的生活保障事件,高校利用迅速而坦诚的回应,化解危机;二是突发的疫情管理控制,高校利用高调而稳妥的包机,赢回民心。

如此看来,转危为安不可缺少一些因素——及时的回应、妥帖的措辞,迅速的调查、定期的跟进,高瞻远瞩的安排、提前预热的宣传。

我们期待,探照在高校上的舆情监督,愈发透明;也期待校方的反馈和举措能智勇双全,以学生为本,保障多方利益,转危为安!

下期预告

高校教师说:舆情管控的“来时路”

往期回顾

⭐ 深度报道 | 高校学生喊楼:对疫情管理的质疑,拉响舆情警报

⭐ Data Journalism Lady

舆情裹挟着的中国高校

@中国海洋大学新闻系毕设团队

成员 | 徐昌昊 马万玛草吉 马 雪 张 卓

文字 | 张 卓 徐昌昊

设计 | 马 雪

排版 | 张 卓

联系方式 | houtengch@sina.com

版权所有,转载需注明出处

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司