- +1

工业4.0|鲁尔区不是那么好学的

【编者按】

四川泸州可能是个不起眼的城市。大多数人都不知道,它曾经以德为师。三十年前,它制定城市的总体规划时,借鉴了鲁尔区的经验。但三十年后,这个明智的战略,却未能发挥当初规划时所期待的作用。

文章的作者是泸州人,对这座城市有长期的亲身体验与理解。虽然是小城市,但从中能读到重要的问题。如何引导产业发展,并让市场在资源配置中发挥决定性作用,我们想,这可以作为当下的一种参照。

当前德国工业4.0战略中,鲁尔区作为核心代表区域,起着重要的作用。对鲁尔区这个曾出现在中学地理教科书上的案例,中国人无论如何也不陌生——它意味着一个老工业基地转型的成功探索。曾在二战时期以钢铁产业闻名的鲁尔区,经历了诸多努力,如今在新材料、新能源、高端制造等领域领先世界。并且,它还拥有优质的自然生态环境,以其独特的“矿工文化”每年吸引着超千万人次的游客量。

国人并非不晓得学习先进经验。在80年代,中国有诸多与鲁尔区条件相近的工业基地城市,试图借鉴其转型升级过程,但最后成效不佳。一个典型的例子是四川泸州。1985年,这座城市刚成为省辖地级市,就组织专业工程技术人员赴德国鲁尔区考察,随之制订了最新的城市总体发展规划,并试图落实到城市实践当中——“组团式的产业发展”成为核心战略,延续至今。

但近30年间,泸州的产业构成依旧是酿酒、机械与化工三分天下。尤其是酿酒业一枝独秀,其2013年的主营业务收入(698.25亿元)相当于当年全市GDP(1140.48亿元)的61.2%。这座城市并未取得三十年前所期待的发展,在严查公款消费的形势下,以酿酒为首的三大支柱产业面临瓶颈,产业转型迫在眉睫。

为何早在30年前,泸州就把鲁尔区作为样板参照,最终却没能把相关先进经验真正贯彻于城市的转型发展过程之中?

难道是因为外部条件不同?事实上,论外部的产业发展条件,这两地有诸多相似之处。在理论上,鲁尔区产业的升级转型模式,在泸州有非常适合的土壤。

从区位、人口、资源等因素看,鲁尔区位于德国西部鲁尔河和利珀河之间的地区,拥有约520万人口。依赖丰富的煤炭资源与优越的水运优势,鲁尔区成为德国的工业中心,被认为是两次世界大战中德国的发动机。1960年代,鲁尔区的钢铁产业受到日本相关行业的挑战(但并未衰退),开始前瞻性转型升级。

而泸州位于四川省东南角,紧邻重庆、贵州与云南,坐拥长江与沱江便利的水运条件。泸州拥有常住人口约420万人,中心城区人口达100.97万人。这里矿产资源丰富,拥有天然气、煤等资源。但截至2011年底,天然气可采储量已不足4%。2013年,泸州在《全国资源衰竭型城市名录》中榜上有名。

到底为何泸州未能成为中国的“鲁尔区”?以下我们就来比较两个地方的产业发展经验,探析其缘由。

组团方式的差异

鲁尔区的城市化进程曾高度依赖单一的产业结构(煤炭与钢铁产业)。从普鲁士时代起至二战结束前,鲁尔区的发展定位是:“没有思想,只有劳动”。到1950年代,随着凯恩斯主义在西方资本主义世界的流行,德国联邦政府强调中央政府对于各地发展的集中控制,着力培育高度集中的工业资本。

1980年代,以里根当选美国总统为标志,“区域自治”被整个西方世界普遍认可。在德国,地方产业发展的“总规划师”从联邦政府变为地方政府。得益于权力的下放,各地逐步发展出独具特色的产业集聚:多特蒙德以现代服务、信息技术等产业为著;埃森以文化旅游、机械电子为著;杜伊斯堡以尖端钢材、现代物流等为著。同时,联邦力量在产业领域的退出使得工业资本加速分散,中小型企业在各行各业里如雨后春笋般出现。这使得鲁尔区的产业结构出现多元化特征。权力的均质还带来人口分布的平衡。在鲁尔区,三大核心城市的人口规模在50-60万人之间:多特蒙德(58万人)、埃森(58万人)、杜伊斯堡(50万人),很好地避免了“城市病”的出现。

目前,鲁尔区包含11个独立的城市与4个独立的都市区。这15个独立行政主体,推举出70名议员,组成鲁尔区域协会(Ruhr Regional Association),总部设于埃森。鲁尔区域协会负责制定鲁尔区的城市发展规划,并直接组织领导区域商业与旅游发展推广。这一自下而上的权力架构,既有助于保持不同城市的多元发展,又可集中协调区域发展战略。

鲁尔区城市构成图。

而在泸州,尽管在当初的城市总体规划中坚持组团发展战略,但权力核心牢牢集中于主城。在计划经济年代,产业发展的组团特征,是因政府主动投资的“三大厂”(长江起重机厂、长江液压件厂以及长江挖掘机厂)而有所呈现。而后,随着国企改革推进,“三大厂”显著衰退,规划中的城市产业组团也随之萎缩。与此同时,主城的基础设施建设遥遥领先于其他组团,使人口与市场资源倾向往主城集聚。每到夜里,主城灯火璀璨,一江之隔的茜草镇则黯淡无光。

以行政力量塑造产业组团的政府偏好,在计划经济年代之后仍然存在。以2010年奠基的西南商贸城为例,其开发建设带有极强的行政集中色彩。2010年,市内各大传统零售批发市场,都被规划搬迁至西南商贸城。为了突出商贸城的作用,除了老市场集中搬迁至此外,泸州还拆了六个分散的车站,在西南商贸城边上修了一个大型汽车站,被拆车站中不乏2000年后建成者。但实际上,对一座城市而言,这样的做法只是内部加减,难以产生新增价值。原有市场的自发更新,被强行打断。车站合并更是把车流集中于此,不利于分离交通,制造拥堵。

同时,西南商贸城的硬件设施,远超驰名中外的浙江永康五金城。诸多中小型零售批发商,骤然进入高大上的商贸城,其商业规模恐怕难以担负在这里驻扎的物业成本,生存相对更困难。要知道,闻名中外的义乌小商品市场,是历经了五个代际(从“鸡毛换糖”到“世界超市”)的稳步发展,才有今天的市场地位,这个过程当中,是商家和市场一起逐步升级,并非一蹴而就。

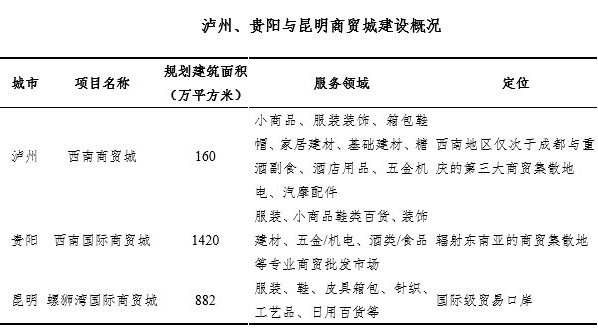

再次,类似的商贸城在区域内层出不穷,且服务领域严重重复,如下表所示。

泸州则依靠自上而下的方式构建组团式发展。然而,国企改革极大削弱了“三大厂”的实力,使计划模式下的组团缺乏活力。同时,由于行政权力的高度集中,主城发展速度显著超越其他组团,人口与市场资源过度集中。另外,依靠行政力量促成的产业集聚(如西南商贸城)往往与市场需求有差距,不利于产业升级转型。

产业选择的差异

1960年代,尽管受到日本的挑战,鲁尔区的钢铁产业仍有一定竞争实力。但鲁尔区并未牢牢抱着这一所剩无几的优势,而是开拓转型。它对优势资源说不,主动从煤炭开采与钢铁制造产业中挣脱,谋求产业升级转型;对资本诱惑说不,坚持实业,杜绝“产业空心化”。

而在泸州,以酿酒、机械与化工为支撑的产业机构,沿袭约30年。但泸州既因“酒”而发展,更因“酒”而停滞。目前,白酒行业总体萎缩,趋势难以阻挡。只有突破“酒”的定式思维,才能寻求新的产业增长点。

此外,泸州房地产市场存在过热迹象,本应用于产业转型升级的资金,被吸引至房地产领域。城西新城的部分房价与成都、重庆新城的房价看齐(至少在公开价格上)。2012年末,泸州新建商品房价格涨幅一度在全国排名首位。

再看鲁尔区的产业升级道路。它没有欧洲传统大学的底蕴,却集聚了高密度的实践性科研力量。1963年,鲁尔区第一所大学(波鸿大学)建成。此后,陆续有20所大学设立。这些大学积极与企业和社会进行合作交流,在全社会形成了一股尊重科学的风气。基于强大的科研实力,结合1980年代的“区域自治”运动,鲁尔区的产业新星,如新材料、新能源、健康工程等高附加值产业,开始崭露头角。

2013年,工业4.0(Industry 4.0)成为德国的国家发展战略。鲁尔区是该战略的核心动力。工业4.0强调,利用物联网等技术实现设计、生产、维护等环节一体化,促成机器与机器的沟通。例如,一套机器在使用过程中,向生产者实时提供运行数据。基于对数据实时分析,生产者可掌握机器运行状态,一旦某种数据异常,生产者可立即进行判定,准备相应的修补方案与材料,安排有关技术人员出工。当用户发现机器异常,准备联系生产者时,技术人员已经准备好方案与材料上门服务。如此,制造业的生产效率将进一步提升。

反观泸州,当前泸州也意识到了改变路径的迫切性,其着力从机械装备产业寻求突破。《2014年泸州产业发展突破实施方案》将机械装备产业确定为抓手,力求实现“高端化、智能化、专业化”的发展路径。然而,该方案对先进装备制造业的理解显著落后于工业4.0战略,未把信息产业的发展作为机械装备制造的补充。工业4.0不仅指“智能机械”(以机器替换人力)。机器替换人力,增加的是机械效率。在工业4.0状态下,生产效率的提升,源于实时的信息获取、解读与应对,改善的是系统效率。

总结可知,鲁尔区在产业升级转型的过程中敢于对优势资源说不。依托科技建设,注重实业发展,持续成为德国战车的核心。目前,鲁尔区积极引领工业4.0发展模式。但泸州在产业升级转型过程中,却缺乏自我颠覆的魄力,名义上注重产业转型,实质却不断强化对原有支柱产业的依赖。

追根溯源,这样的依赖与行政干预有着千丝万缕的关系。泸州白酒的繁荣,源于一度盛行的“公款吃喝”(单价超千元的白酒很难进入寻常百姓家),衰退于近来的“反腐风暴”。一些非市场因素的强大磁力影响着泸州的产业走向,尽管已经试图调整,但难以挣脱。

文化存续的差异

鲁尔区虽放弃了传统优势资源,却十分珍惜传统文化。与伦敦、巴黎、柏林等历史文化名城不同,鲁尔区主要拥有的是下里巴人的厂房与“矿工文化”。

在鲁尔区,大部分药店、酒吧的招牌上都会标有短语:“Glück auf”(意思是好运,一路平安)。这是因为,19世纪时,煤矿开采并无严格的安全保障措施,矿难频发。矿工在下井前都会祝福彼此好运。于是这些日常短语或口号,便显示在以矿工为主要消费群体的商业环境中。

矿工生活节奏很快,促进了街角报亭的繁荣。但凡下工休息,矿工就聚集到报亭周围,购买食物与饮料,了解新闻,与工友抽烟聊天,很快再下井工作。鲁尔区的报亭文化至今仍得到很好的存续,超过18000家街角报亭正常营业,面对超级购物中心的竞争而不倒(这极好地印证了一条道理:杀死传统商业的往往不是新的商业模式,反倒是政府力量更容易导致传统商业消亡)。

矿工的报酬往往较低,难以养家糊口,于是工厂主会在矿工聚居地划出“社区农园”(Allotment Garden),让矿工种植蔬菜、饲养牲畜。及于今日,这些社区农园成为了天然的社区绿地。鲁尔区区域协会对其进行了最低限度的规划限制,鼓励各个社区创新利用,以此吸引年轻家庭入住(年轻即活力,即创新)。

凭借着真实且多元的“矿工文化”,鲁尔区每年可吸引游客上千万人,不输我们熟知的伦敦、巴黎、柏林等欧洲历史文化名城。

再看泸州呢?近年来,它在各大主流媒介推出系列城市品牌,如“酒城”、“醉美泸州”等。然而,这些城市定位是“空壳”,不足以吸引游客造访。

泸州真正拥有的是“码头文化”与“三线建设烙印”。历史上,泸州发达的水运吸引了大量船工。这些从事重体力工作的人群,需要酒精与辣味的强烈刺激。于是,在邻近码头区域,逐步衍生出繁荣的酿酒与餐饮行业集聚,形成“码头文化”。而自1949年至1985年,泸州的城市与产业发展,主要得益于“三线建设”。一批实力雄厚的机械、化工、军工等国有企业搬迁至泸州,也带来了大量随迁人员。在与主城隔江而望的茜草镇,常能听见标准的东北口音,还能品尝到正宗的北方大馒头。与鲁尔区的“矿工文化”类似,上述两种文化绝不高雅,其物质表达(比如建筑)多是出于生活的“无赖”,而非精致的规划,常被认为是“落后的”、“丑陋的”。

2013年,拥有800年历史的“宝来桥轮渡”停运;昔日热闹的宝来桥码头处于废弃状态。官方认为:首先,国窖大桥的通车,使这座码头的物理意义降低;其次,“两江四岸”的整治工程需对相关区域进行平整。

但实际上,这座码头及其轮渡承载着泸州两大核心文化。一座因码头水运而生的城市,不应让子孙后代到博物馆里认识码头与轮渡。此外,宝来桥轮渡还连接着主城与茜草镇。当初三线建设展开后,茜草镇成为随迁人员工作与生活的家园,他们来往主城的主要方式便是轮渡。通过这班轮渡,泸州人与外地人相识相知,结成家庭。这艘轮渡也是亲情的纽带。更令人遗憾的是,2013年,茜草镇开启了如火如荼的新区建设,大量旧厂房与集体宿舍被推倒。一些特别的历史仿佛从来没有发生过。

在近30年的快速城市化进程中,泸州还“潜移默化”地造就了两种别致的新“城市文化”:自由艺术表现与楼顶花园设计。它们深深融入市民生活当中,成为极具泸州个性的文化标识,但并未被主流规划所认可。

泸州主城受到沱江与长江包围,用地面积相对紧缺,形成了相对较高的商业与住宅容积率。较高的商业密度提升了主城的思想自由度。2010年,泸州市中心商业区水井沟公车站出现一位神秘舞者。他造型独特,舞姿诡谲,获得“水井沟舞王”的名号(民间授予)。有人质疑他精神有问题;有人赞扬他勇于表现。不管怎样,舞王的独特行为得到了城市的包容。后来,舞王开始接受本地商家代言;本地摄影家王伟先生还专程为其拍摄写真;《华西都市报》专访舞王;百度百科也出现专门的词条“水井沟舞王”。

较高的住宅容积率使居民十分珍惜任何一块可以开发绿地的空间。于是,内城中几乎每幢住宅楼楼顶都有私家绿化工程(一般是“一间棋牌室+花园”的布局)。从传统城市规划的角度,这样的楼顶绿化属违章搭建。但从最新的城市规划理念来看,楼顶绿化是绿色建筑的一个重要指标。在一定高度俯瞰泸州内城,映入眼帘的是一片绿色的“都市森林”。

总结可知,鲁尔区依靠下里巴人的“矿工文化”,哪怕在高贵典雅的欧洲,也赢得了旅游文化产业的发展空间,获得极大成功。而泸州主推内涵空泛的“酒城概念”,忽视了历史上形成的“码头文化”与“三线建设烙印”,以及新近形成的“城市文化”,使旅游文化产业发展缓慢,制约了第三产业份额的增加,这也就拖后了产业结构的转型升级。2013年,其第三产业在GDP构成中仅占26.4%。

最后的总结

早在30年前,具备远见卓识的规划师们便为泸州确定了以鲁尔模式为参考的产业升级转型的发展路径。精致的规划充分吸收了鲁尔模式的形态:“组团发展”,却并未触及鲁尔模式的内核。

泸州只不过是一个最典型的例子,其现状或许也反映着其他中国城市的某种惯性。由此可见,一个以工业转型升级为目标的城市,需要赋予各个规划组团以更大的权力;发挥市场在资源配置过程中的决定性作用,敢于自我颠覆,积极拥抱工业4.0发展战略;实实在在地延续本地文化(如泸州的码头文化、三线建设烙印与城市文化)。如此,这个城市方才可能取得早前所期望的进展。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司