- +1

去上海图书馆看一篇写于1308年的日记

日记是一种具有独特价值的文献,在上海图书馆所藏历史文献中,稿本日记约有五百种,具有时间跨度大、文本类型全、名家名作多、版本价值高的特点。11月11日至20日,“心曲传真:上海图书馆藏稿本日记展”在上海图书馆第一展厅举行。

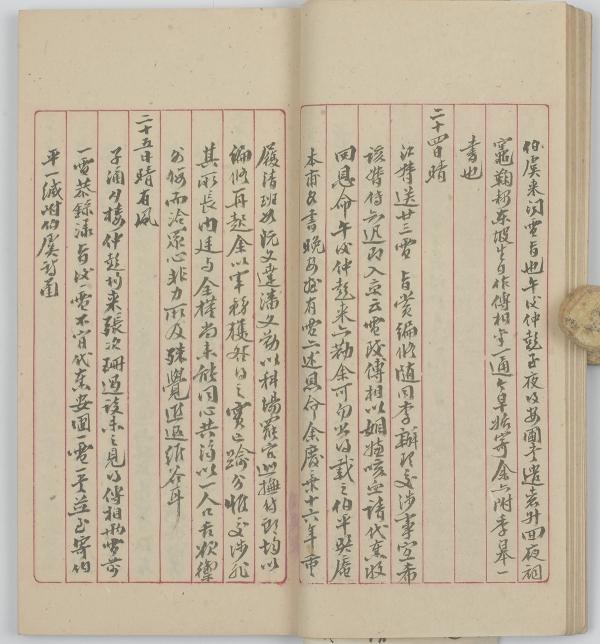

在上海图书馆所藏历史文献中,稿本日记约有五百种,大致可分为三类:一类为己出版的稿本日记,有流传至今最早的稿本日记——元代郭畀的《元郭髯手写日记》、晚清四大日记之一的李慈铭《越缦堂日记》稿本;一类为未刊稿本日记,有为学界所瞩目的晚清清流张佩伦的《兰骈馆日记》;最后一类为稿本已不存世,而据稿本传抄的唯一留世抄稿本,有晚清上海的父母官邵循正道台当年随祟厚、曾纪泽出使俄国所记《邵循正日记》,写有影响几代人的《盛世危言》作者郑观应为轮船招商局考察长江航线的《长江日记》。

本次展览特选60种馆藏稿本日记予以展示,以供读者一睹以往日记的原始风貌。涉及60位作者,最早的一位是元朝的郭畀,最晚的一位是共和国生人余纯顺。他们当中有朝廷达官、刀笔小吏、外交使臣、饱学大儒、文坛作者、探险平民、书画大家、以及金石图籍鉴赏藏家等。他们通过日记文献这种形式为我们描述了对社会的方方面面的观闻、感受、思辩,大致分为如下几类:记事备忘日记,如郭畀的《元郭髯手写日记》、张元济的《张元济日记》;游记探险日记,如安希范的《安希范游记》、余纯顺的《余纯顺日记》;校书编书藏书日记,如查慎行的《南斋日记》、吴骞的《吴免床日谱》、张文虎的《舒艺室日记》、刘承干的《求恕斋日记》;金石书画日记,如潘曾绶的《绂庭日记》、顾文彬《的过去楼日记》、李鸿裔的《靠苍阁日记》;学术考据日记,如李慈铭的《越缦堂日记》、萧穆《敬孚日记》、沈曾植《恪守庐日录》;文艺创作日记,如包天笑的《钏影楼日记》,阿英的《阿英日记》;星轺日记,如邵友濂的《邵友濂日记》;考察日记,如郑观应的《长江日记》、邓邦述《庚戌巡行日记》;差事日记,如吴大澄的《北征日记》等。

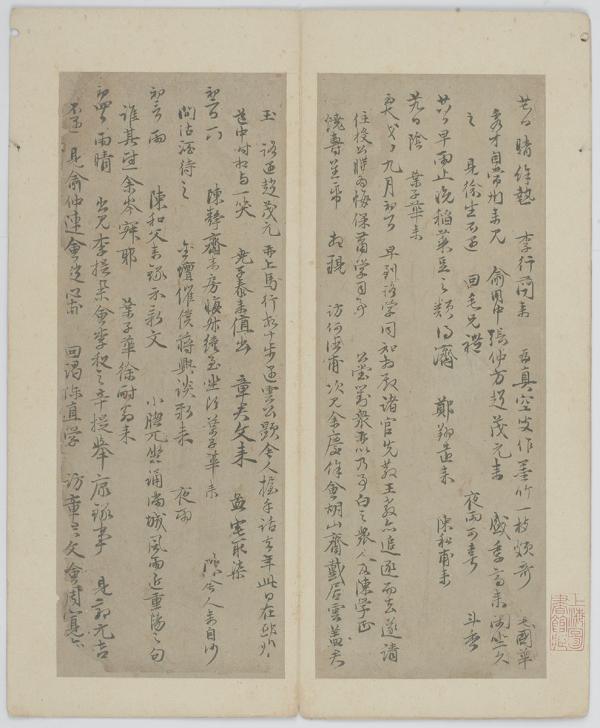

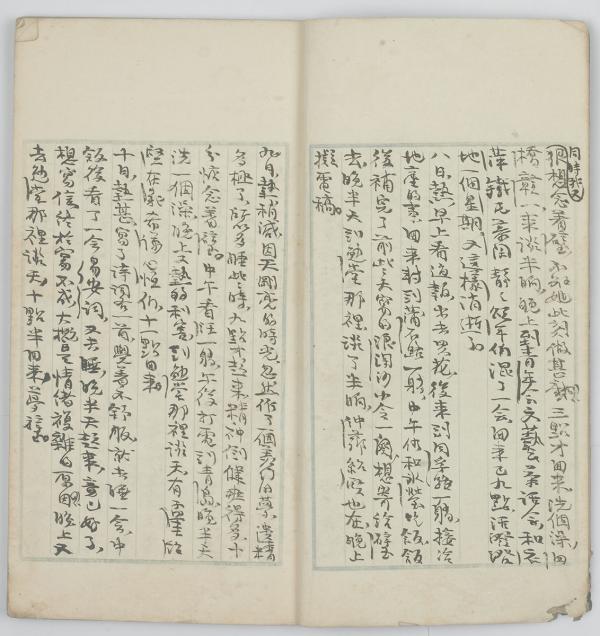

这部日记起于元至大元年(1308)八月二十七日,止于至大二年六月二十日,中间缺至大元年十月二十四至闰十一月二十五日。共计四册,五十二页,二万余字,逐日详记天气的阴晴寒暑、人事的往来酬答。清初时为扬州程氏所藏,乾隆年间宋葆淳用米芾行书《赤壁赋》在汪灏处换得,后来归郑瑛棨眉寿堂。有清翁方纲、周尔墉、崇恩跋。该书在流传过程中几经散佚,咸丰四年周氏作跋时,称其所见本共七十三页,与翁氏见本相比,已经缺失数十页,辗转流传,进入上海图书馆时,又比周氏见时少了二十一页。

雍正年间厉鹗曾见过该书,称其“行楷精妙,奕奕有神”,并节录至大元年九月至次年二月间有关郭氏客寓杭州的部分,题为《客杭日记》,后来被鲍廷博刻入《知不足斋丛书》,内容仅是全书的四分之一。直到宣统三年陈庆年横山草堂刻《云山日记》,才有全本通行于世,其文字较为完整,可与手稿互相参证。

此书文字虽然有缺佚,却是现存可知最早的日记手稿,极为珍罕。同时,郭氏书法出于赵孟頫,清劲秀逸,又有很高的艺术价值。一九五八年古典文学出版社曾据其影印。

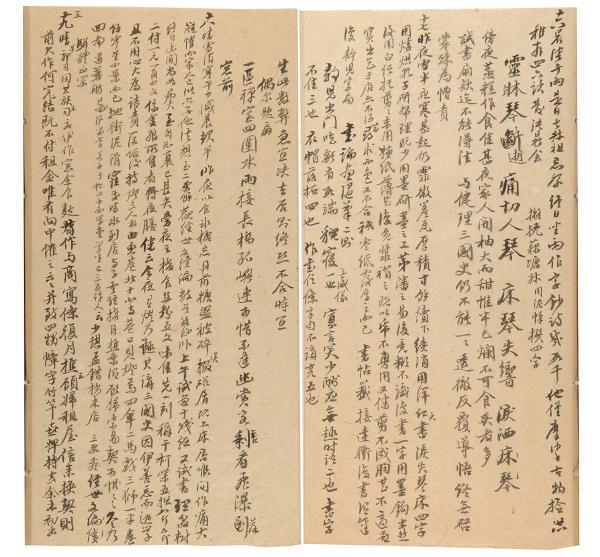

上海图书馆藏《越缦堂日记》稿本记事始于咸丰四年(1854)春三月十四日,讫于同治二年(1863)三月三十日,间有辍记、毁失。前附《大事记》,记事起自道光九年十二月二十七日(1830年1月21日)李慈铭出生,讫于咸丰四年二月。稿中多有亲笔涂抹改易之迹,其中有些仅是单纯润色文字,有些却涉及了李慈铭生平中的重要事件。李慈铭早年与周星誉、星诒兄弟为至交,曾卖田筹资,托周星诒代捐官职,款项却遭周挪用,李遂与周氏兄弟绝交,将日记中二周名字大半划去,加以“鬼蜮”、“畜产”等恶语。如《大事记》咸丰三年七月记与周誉芬(周星誉榜名)、周星诒等结言社事,李慈铭后将记中所录社约用浓墨涂去,并加眉批,斥二周为“蜮”,当年社友为“魑魅一班人”;咸丰四年四月十二日记与周星诒等结益社事,后来也墨笔涂去,并在眉批中大骂周“病狂丧心”。虽嫌词气太过,李氏性情之狷直真率却跃然纸上,可谓如见其人。

上海图书馆藏王乃誉日记稿本记事起于光绪十七年(1891)正月初一,讫于三十一年八月二十四日。卷内多处记载王国维早年事迹,可以看出王乃誉这位儒商的严格家教,如光绪十九年十一月十七日记“见静作望课,卷不甚惬,而诗尤草率”;二十四年二月十七说王国维有“貌寝无威仪”、“寡言笑”、“书字不佳”、“衣帽落拓”、“字句太不讲究”等弊病,“急宜决去,否则终恐不合时宜”,可见王乃誉于其子期望之殷、要求之严,而“不合时宜”可谓王国维一生悲剧命运的根源,不得不令人顿生“知子莫若父”之感。

不过随着王国维思想逐渐成熟,王乃誉也转而受其影响,虽已近晚年仍努力学习新知识、新思想。如光绪二十二年正月初六日记读王国维案头之《盛世危言》,觉国事“大可忧”;九月初五日又读王国维带回的《时务报》,认为“所持通变议颇洽时政,诚此时之要务”;二十四年三月初一日又记述康有为弟子、王国维之师欧榘甲“传孔教,重民权,改制度”等观点,称赞康门高足徐勤、梁启超等人为“天下隽”,同期的日记中也出现了诸如新学书目、算术笔记等不少反映时代新风的内容。王国维之所以能成为承前启后的学术大家,与王乃誉的严格教诲、以身作则显然密不可分。

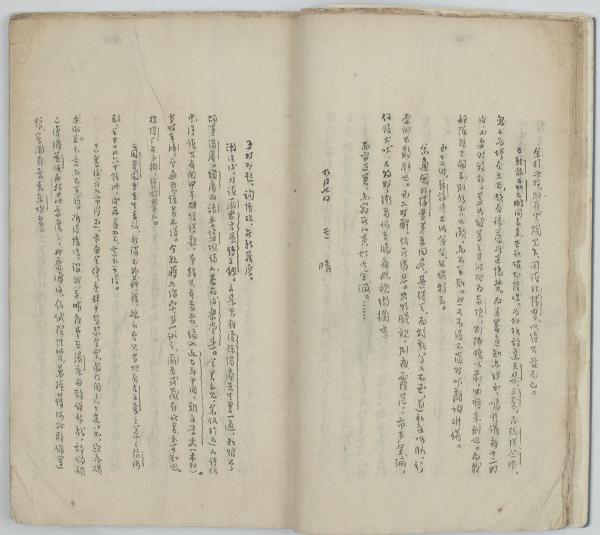

上海图书馆藏《兰骈馆日记》十一册,记事起自光绪二十一年(1895)五月初一日,终于光绪二十八年十二月十三日,距次年正月初七日张佩纶去世已不足一月,中缺光绪二十二年九月至二十三年五月,又二十七年二月至六月入京议和至南归期间事别记为《随轩日记》一册。马尾战败后,张佩纶备受朝野攻击,几乎身败名裂,由锋芒毕露一变为谨言慎行。《兰骈馆日记》中记载的大多是日常琐事、亲友交游,很少记载时政大事,偶尔才流露出忧国伤时的真实心境。如光绪二十六年十二月二十四日,张佩纶得“随同李办理交涉事宜”之电旨,在废弃十六年之后终得复出,却清醒地意识到“以一人口舌欲御外侮而洽众心,非力所及”,“殊觉进退维谷”。在京议和期间,他目睹列强之骄横,国势之不振,自此愈发心灰意冷,“常恨无力靖献,速死为幸”(陈宝琛《张蒉斋学士墓志铭》)。《兰骈馆日记》、《随轩日记》正记录了张佩纶悲剧人生的最后阶段。

5、刘承干眼里的盛宣怀出殡——《求恕斋日记》

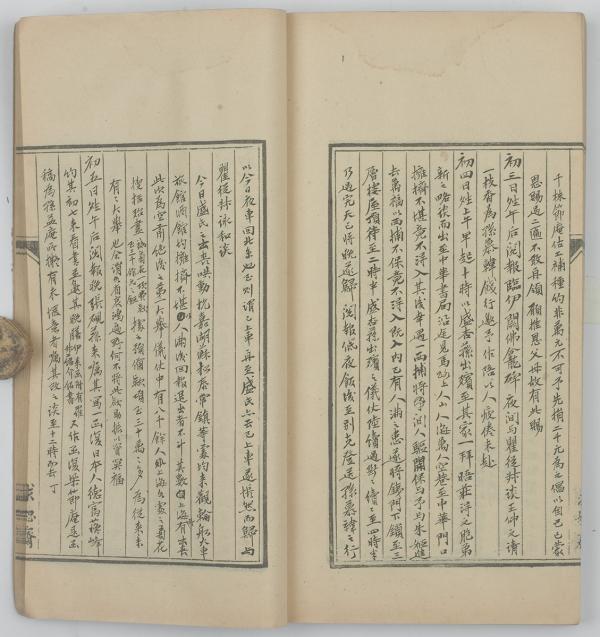

这天刘承干在他日记里详细描述了他的所见所闻。“上午早起,十時以盛杏荪出殡至其家一拜,晤庄得之胞弟新之(盛宣怀的舅子),略谈而出。至中华书局,沿途见马路上人山人海,万人空巷。至中华门口拥挤不堪,竟不得入。其后,幸遇一西捕将闲人驱开,保与予与朱姬进去。万福以西捕不保竟不得入。既入,内已有人满之患,遂将铁门下锁。至三层楼屋顶,至二時半盛杏荪出殡之仪仗陆续过,断断续续至四時半乃过完,天已将晚,遂归。”这是刘承干在万福三层楼屋顶所见的盛宣怀出殡仪式。再看他所闻:“今日盛氏之出殡,哄动杭嘉湖苏松泰常镇等处均来观。轮船、火车、旅馆、酒馆均拥挤不堪,以人满后回报退出者不计其数。上海所有出丧此次为空前绝后之第一大举,仪仗中有八千余人。上海各处之菊花搜括殆尽(只菊花一项费款至三千余元之钜)。据之预备款项至三十万之多,为从来未有之大举也。”最后,这位鲁迅先生笔下的“傻公子”无限概叹地写到“余谓各省哀鸿遍野,不将此款助振以资冥福。”

刘承干的所见所闻为今天的人们形象地展示了上海滩老人嘴里的“盛杏荪大出殡”,同时,也让我们看到了当时文人对此事的态度。

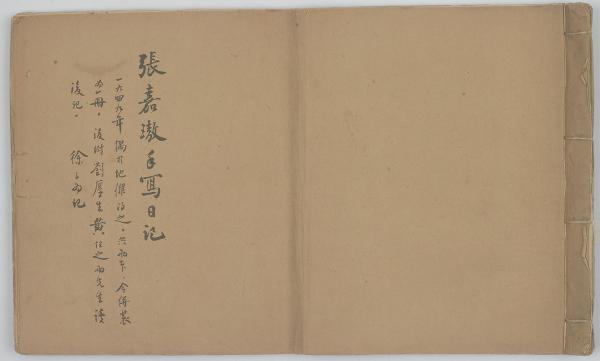

6、张嘉璈与蒋介石——《张嘉璈手写日记》

然而,蒋介石以武力打天下的强势作风,与张嘉璈讲究规则与信誉的商人做派并不完全吻合。南京政府建立之初,蒋介石对中行的逼迫越来越厉害,一会儿提出要借款100万,一会儿要500万,甚至提出要借1000万。张嘉璈顿时感到头皮发麻。后来还是张静江和陈光甫出面调解,表示政府即将发行公债,张嘉璈才答应分期垫款,事情方算解决。但无论如何,这些事的发生为张嘉璈与蒋介石的关系埋下了阴影,也为蒋介石最终将张嘉璈赶出中国银行埋下了伏笔。1927年6月8日,张嘉璈在日记中写道:“堂堂当局,何必与中行闹意气耶?原因由于军人不明财政,而处处干涉,政治前途悲观在此。”

7、陶濬宣病急乱投医——《省盦养疴日记》

陶濬宣自光绪五年秋天患病之后,因没有精心调养,脾胃、心脏皆受影响,食欲、睡眠不佳,心中更加郁闷,反而又加重了病情。到了光绪六年六月,陶濬宣对自己的身体状况十分担忧,因此到处延名医,求良方。他听闻宁波鄞县董星洲医师,甚精医理,六月二十日即乘船前往,被诊断为心肾气不足。途中舟船颠簸,病患之躯又遇风雨,此种凄苦情状,日记中称“三十余年所未曾有此也”。

然服董医方剂后,未见奏效,又于六月二十七日赴陈勉亭医师处就诊。但陈医自己“病肝风二十余年”,服了他的药后反而“肝阳煽动”,又添“肝气之病”。八月初四日,陶濬宣又将越中名医胡在兹请至家中,并称胡医“心极灵敏,又胆识过人”,“守余勿药之意,故其制方也,用炒莲子、炒黄实、炒陈米、炒麦冬、小桔饼、佩兰草,皆服食之物焉。”

陶濬宣除了遍访名医外,还在病中泛览医书,认为长寿要诀,在于“调和血气”,不必依赖药物,持贵在食补之说,即使食补,也无需甘美。闰七月二十七日记:“阅《寿亲养老新书》”,八月十二日记“新购得昌邑黄先生医书八种。……近来医术纷歧,此实南针也。”

虽然想尽各种办法,但陶濬宣的病情依然不乐观,面对自己孱弱的身体,常潸然泪下。直到是年十一月病才初愈。

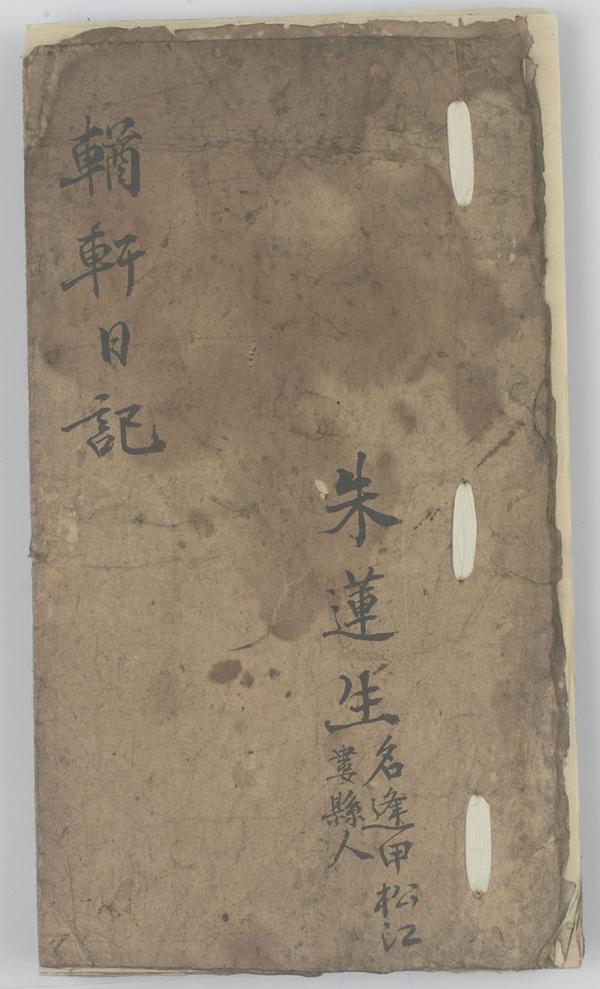

8、潘世恩早年的科举之路——《輶轩日记》

又过了五年, 潘世恩十六岁应县试,吴县县令李逢春请来清江的杨懋行进士阅卷。杨进士也很欣赏潘世恩的文章。到复试的那天,杨进士先让潘世恩背诵了一些儒家经典,然后出一上联“ 范文正(范仲淹)天下为己任”。 潘世恩马上对出下联“韩昌黎(愈)百世之师”。 杨进士十分高兴,称赞说这孩子将来”必以文章名世”。

接下来是郡试这关,太守胡世诠读了潘世恩的文章,大加赞赏并把他拔至第一。他也认为潘世恩将来能做状元、宰相。在卷评上,他写道“制义代圣贤立言,以理明辞达为主。”吴中地区素称人文渊薮,归有光等前辈卓然以文章名世,是因为“理胜”的缘故。而在童试中出现这样言理明切且气宇不凡的文章,实属难得。如果能继续孜孜不倦,假以时日潘世恩“或当以文章追步归、韩”。

9、一个恋爱中的男人——《林庚白日记》

“廿一,即废历七月廿九,甲戌,晴。一早赴中国酒店吃点心,就把那两首诗寄了璧去。今天是星期日,又是第八次的二十一号,都过着这样枯寂烦闷的生活,恋爱真是牢狱啊!天气又转阴,在屋里午饭,饭后独坐,很是伤感,写了四首绝句。晚半天微雨,夜里燮成来谈。夜又梦璧。”“二十一号” 应该说是与璧相关对林来说又是难以忘怀的日子。“第八次的二十一号”,即八个月过去了。“今天是星期日”二十一号,林“饭后独坐”,当然“很是伤感”,从中我们也能看出那位“璧”对“二十一号”的态度,也即对林的态度。

“我从来不曾感到枯寂,而自和璧有了爱的关系,又经着这多困苦艰辛,不知怎地,随时随地都会起了枯寂之感?!”

“午后,独自去莫愁湖公园,想起和璧、区同游的一幕,十分惘然!” 颇有“独步当年携手处,举目雨潇潇”中的心境。

“漱洗后,乃读庞老《古愚诗文钞》。文集中,有《复陈惕庵先生书》一通,知彼曾师事惕庵。惕庵为清季盐城诗人,著有《后乐堂文集》。全书未见,余仅于近人诗话中,得读其有关甲午战役诗歌,曾辑其重要者,编入《近百年中国国难文学史》(未刊)。当时在沪,曾遍觅该书不得。今既获此线索,当一询之,庞老或藏有此书,未知可也。……

午后,杨芷江、庞友兰二老同来访。因询以《后乐堂文集》事,据云系石印本子,共有三集,惟最后一集,并未付印。曾有此籍,今已失之。陈家现在我建阳县,可设法在该县求之。并谓今陈中凡教授,即惕庵之侄。……函何封县长,托伊一觅,或可得也。”

虽未能找到《后乐堂文集》,阿英仍不辞辛劳,耐心地寻访有关陈玉澍的其他资料,“留条再借《山阳志》、《涟水志》、《盐城志》,因欲就此机会将各书倭寇、《南明史》及《盐城志》中之陈惕庵传抄出也。” 寻访旧书,既劳累也很操心,有时奔波终日,一无所获,有时却也功夫不负有心人。9月20日阿英有了新的发现:“……《续修盐城县志》,缺首册。所幸《陈惕庵传》(卷十二)及其著书目(卷十三)无缺:陈玉澍,字惕庵,原名玉树。由优贡生中式,光绪戊子科举人。……”

1944年,在查阅考证了《阜宁县志》、《续修盐城县志》、《安东县志》、乾隆《山阳志》等历代县志,搜集了大量史料的基础上,阿英于《新知识》杂志上刊发了《盐阜民族英雄传》,其中亦列入陈玉澍,称赞他是一位爱国诗人。

11、康嗣群眼中的《西行漫记》——《康嗣群日记》

康嗣群当时正在上海主持美丰银行的业务,作为曾就读于复旦和北大的一个知识分子,他精通英语,几乎在第一时间就觅到了此书的英语原作,并在日记中写下了阅读体会:“毛泽东在Snow之笔下,至为称赞,其成功实自有原因在。” 、“记长征诸役,令人神往,天下固无不劳而获者也。” 他还认识到:“十年剿共政策,今日思之,当容有错误也。”

和很多知识分子一样,康嗣群对当时割据一方的共产党充满好奇却并不了解,出自外国记者之手的这本实地考察,可谓是一把打开神奇之门的钥匙,一下子揭开了他们心中的很多谜团。这些忠实的记载,正代表了国统区中很多知识分子对共产党从不理解到心存同情再到隐约怀有某种期许的心路历程。

如1927年5月29日那天日记:“到市政厅听贝多芬百年祭,其节目为交响曲第五首,奏鸣曲阿巴西盎那地,交响曲第九首前三段。是夜谭抒真加入,为中国第一人之参与者。未回家睡,在谭处过夜。”1927年5月29日谭抒真登上上海工部局乐队正式演出的舞台,对涉足西方音乐不久的中国音乐界来说是士气大振的一件事,故百年之后在上海交响乐队大事记上也曾留有痕迹,而傅彦长此处所记,则是关于此事的最原始记录,自然更有其特殊价值。

傅彦长爱好广泛,交游极众,举凡看戏、观影、教书、聚餐等等活动,日记中都有记载,并涉及到郁达夫、邵洵美、巴金等诸多名家,其查考索隐作用值得重视。如关于藏书票传入中国的历史,是很多爱书人关注的,傅彦长在1933年8月9日那一天记道:“在叶灵凤寓所,阅Ex Libris(通常藏书票在票面上印有拉丁文Ex-Libris,意为“我的藏书”),同在一室者有巴金、林微音、施蛰存、杜衡。”由此可证,当年在叶灵凤周围,受他感染接触藏书票这舶来品的文人确实不少。如果再细究一下,可以发现,叶氏那篇著名的《藏书票之话》正发表在稍后的《现代》上,那么,很有可能,施蛰存正是那一天在叶灵凤寓所观赏了他收藏的洋洋大观的藏书票资料后,心有所动,从而怂恿叶氏写出了那篇名文,而施蛰存本人也正是从此时起开始收藏使用藏书票的。这个猜测在时间逻辑上是完全成立的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司