- +1

艺术寻根 | 访碑:褒斜古道,石门何在?

汉中石门水库大坝后面竖于水中央的巨大石柱,上有一碑,书有“石门故址”四字 ——若从1970年淹没之日算起,近两千年来一直是蜀道焦点的褒斜道石门不见天日已43年了,除《石门颂》、《石门铭》等名刻被搬迁外,绝大多数古代石刻则随石门沉入水下。而当时对水库的选址决策若北移不过数里,其实即可保全石门文化宝库。

东汉至魏晋南北朝在中国文化史尤其是艺术史的意义与影响可谓极巨。我所喜爱的废名先生曾言:“中国文章,以六朝人文章最不可及, 我尝同朋友们戏言,如果要我打赌的话, 乃所愿学则学六朝文。”概因汉末制度瓦解后导致两方面的美——自然之美和人格美同时被魏晋人发现,即所谓“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情”。一种自由逸兴的晋人之美因之千载后一直让人向往不已。

若以书法来说,废名此言于我个人亦可借用之,比如,见证晋人之性情的兰亭自是一圣地,只是可惜多年前游过绍兴兰亭,今之兰亭早非昔日右军之兰亭了;然而,一直未有机缘拜观的我心目中另一书法圣地——褒水之上的汉中石门,又会是如何呢?真正面对那些自己曾临习再三的《石门颂》、《石门铭》——那些让人纵逸欲仙的线条与泐痕,又会是怎样的感觉呢?

蜀道而今成通途

与上海博物陶喻之、邱慧蕾一行从上海抵西安咸阳机场已是下午三点多,原计划在西安休整一下,然而访碑行程既紧,商量后感觉似无必要,建议直接到汉中早品石门,随和的司机颇有陕西乡党的豪爽与热情,满口答应,于是上车遂不进市区直接向秦岭方向开去。

车行于西安城郊的高速公路之上,两侧多各种工业园区与工地,“八百里秦川尘土飞扬”似乎另有新意,只是下句“三千万老陕高喉秦腔”的意境似乎倒难以体会。

约一个多小时后便进入有着“天下之大阻”与“九州之险”之称的秦岭山区,云遮雾罩,最高峰太白山亦隐约映得眼来,所谓“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”,想来真有一种苍茫之境——只是路两边很快是郁郁葱葱的山体,入目尽皆苍翠。

秦岭巍峨绵亘依旧,只是再也隔不断云天,所行道路逐渐变窄,双向四车道,车速也限为每小时70公里,或长或短的隧道次第而来,可以看到司机的谨慎——这一通车于2007年的高速公路穿越秦岭主山脉后,便是沃野千里的“天府之国汉中盆地”,由西安至汉中从古代的以月计到仅三四个小时即可抵达,而到成都也不过七八个小时,这在高唱着“噫吁戏,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天”的古人来说,几乎是不可想象的——就数千年蜀道史而言,这自然是最先进的蜀道。

从西安到汉中的公路此前则谓之省道,抵汉中约需八九个小时,系盘山道路,现仍使用,据说若行于其间,可一睹太白胜境,极有气势——不由得让自己神往不已,且一叹于人力过伟的无趣——概因蜀道在中国历史与文化中有着独特的地位,并已成为一个文史符号,行于其间,若不产生历史的联想,几乎是不可能的。

秦岭深处的公路服务区有一大型黄花岗岩雕塑群《华夏龙脉》,呈现的即是与蜀道相关的大型人物雕塑,大概即喻示了高速公路和蜀道的传承关系,从开山力士到秦惠王,到刘邦、项羽、诸葛亮等,手法包括圆雕、高浮雕等,因其连成一片且人物约七八米高,自然颇有气势,然而人物形象到底过于浅显粗糙,且乏古意。这似乎也怨不得谁——时风如此,奈何!

“蚕丛及鱼凫,开国何茫然……地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。”李白的《蜀道难》描绘蜀道的奇崛艰险,极力夸张、描绘了蜀道之艰险可怖,汪洋恣肆,然而同时也写出了一种强悍和不可凌越的狂放气势,自是奇作。

然而我所喜爱的东汉《石门颂》对蜀道虽平实写来,更有一种亲历感与内在的沉朴大气,其真正的艰险与惊心动魄处其实过于李白之诗:“上则悬峻,屈曲流颠;下则入冥,倾泻输渊。平阿泉泥,常荫鲜晏。木石相距,利磨确磐。临危枪砀,履尾心寒。空舆轻骑,滞碍弗前。恶虫弊狩,蛇蛭毒蟃。未秋截霜,稼苗夭残。终年不登,匮馁之患。卑者楚恶,尊者弗安。愁苦之难,焉可具言?”

古往今来,入蜀道路均以架设于秦岭巴山间的险峻栈道为路,或上负千刃绝壁,下临激流深渊,或直抵云霄,或陡峭泥泞,明乎此,则当明白李白一唱三叹高呼“蜀道之难,难于上青天”与《石门颂》中所作“愁苦之难焉可具言”的叹息。

而回溯蜀道之始,从《尚书·牧誓》所载“武王伐纣,蜀亦从行”即可见出其历史的悠久,清初顾祖禹在《读史方舆纪要》中说:“褒斜之道,夏禹发之,汉始成之。南褒北斜,两岭高峻,中为褒水所经。春秋开凿,秦时已有栈道。”

《战国策·秦策三》则可见“栈道千里,通于蜀汉”之语。《史记·张仪列传》所记著名的“司马错论伐蜀”虽未言明具体的蜀道,但其要则在大的军事决策——应攻蜀而非攻魏。在其后的《水经注》卷二十七所引来敏《本蜀论》的记载,秦惠文王抓住蜀王贪利的心理以计灭蜀,其要点即寻找蜀道:“秦惠王欲伐蜀而不知道,作五石牛,以金置尾下,言能屎金,蜀王负力,令五丁引之,成道。秦使张仪、司马错寻路灭蜀,因曰石牛道。”

楚汉相争时,刘邦被封汉王,为表面上向项羽做出安于现状无问鼎天下之意,从蜀道至汉中后遂用张良计,“从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意。”其后为争天下取得三秦之地又有著名的“明修栈道,暗渡陈仓”之举;《史记·货殖列传》则记有:“武、昭治咸阳,因以汉都长安诸陵,四方辐凑并至而会……南通巴蜀。巴蜀亦沃野地饶……然四塞,栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口,以所多易所鲜。”

彼时的蜀道几乎等同于栈道,《读史方舆纪要》称:“今由关中以趋汉中,由汉中以趋蜀中者,谓之栈道。其北道即古之褒斜,南道即古之金牛;而子午、傥骆以及米仓之道用之者鲜矣。”

对于蜀道的形制,《石门颂》记有“桥梁断绝,子午复循”,《华阳国志》则记有“凿石架空,为飞梁阁道”。

郦道元的《水经注·沔水上》记有:

(褒水)西北出衙岭山,东南径大石门,历故栈道下谷,俗谓千梁无柱也。诸葛亮《与兄瑾书》云:前赵子龙退军,烧坏赤崖以北阁道。缘谷一百余里,其阁梁一头入山腹,其一头立柱于水中。今水大而急,不得安柱,此其穷极不可强也。又云:顷大水暴出,赤崖以南桥阁悉坏,时赵子龙与邓伯苗,一戍赤崖屯田,一戍赤崖口,但得缘崖,与伯苗相闻而已。后诸葛亮死于五丈原,魏延先退而焚之,谓是道也。自后案旧修路者,悉无复水中柱,迳涉者,浮梁振动,无不摇心眩目也。

一部蜀道史,也即一部中原与西南地区交往的历史。从秦汉后经历魏晋,位于褒斜谷口的汉中之地是秦岭山系和巴山山系间最大一块平地,既是从秦都至蜀都的中点,又因地接秦、陇、蜀、楚,而成为“蜀之根本”,因此历来是兵家必争之地。

而争夺汉中也就转化为争夺蜀道的战争,虚虚实实,得蜀道,则易得天下,失蜀道者,则其势必弱。战国时期,秦得汉中使“天下皆畏秦”;楚汉相争,刘邦王汉中以之为根据地而建立大汉王朝;东晋《华阳国志》载,汉武帝“发数万人作褒斜道五百余里”,从此“玺书交驰于斜谷之南,玉帛践于梁益之乡”。汉永平六年,汉中太守又被诏遣“受广汉、蜀郡、巴郡徒二千六百九十人开通褒斜道”,工程完毕后的《鄐君开通褒斜道石刻》则首开了蜀道见于碑文记载的先河,其文末记有的“益州东至京师,去就安稳”,颇有大功告成、众皆欢悦之意。其后的三国时期,从张鲁以“五斗米教"行割据之实,到蜀相诸葛孔明据以伐魏,虽然曹孟德夺得汉中曾发出“鸡肋”之叹,然而于诸葛亮而言,此处却是“蜀之咽喉”,经营多年,鞠躬尽瘁,甚至于因之长眠于此。唐代安史之乱后,玄宗李隆基入蜀,同样亦取道褒斜。

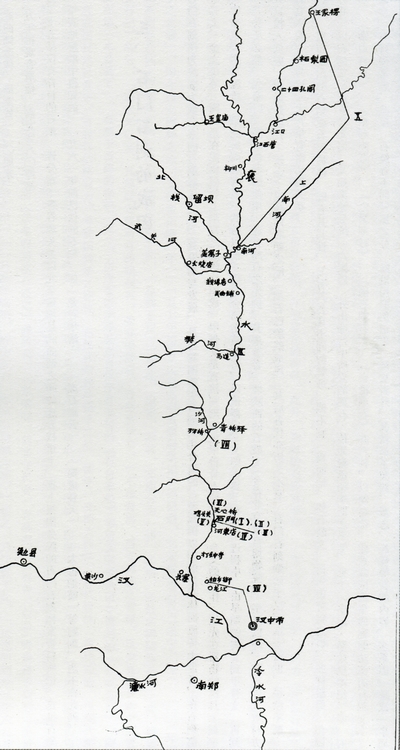

当下行车所经的高速公路事实上与褒斜道相距颇遥,却与另一蜀道——南段的子午道走向大体一致。经户县、宁陕、石泉、佛坪、洋县、城固而至汉中,其中户洋段桥梁隧道尤多,密集处几乎一个接着一个。沿途且有一些小镇,颇让人发思古之情,一个名为龙亭的小镇附近即有蔡伦纪念馆的指示牌。

抵洋县公路服务区小休后复上公路,崇山峻岭渐渐隐退,而一大片山清水秀的平地接力般顿时舒展开来,稻田、竹丛、粉墙、清流、小舟……无不在说明这一切与关中是一个完全不同的地区。

正当黄昏时分,远山连绵起伏,上面则是一片金色的霞光,透过路边成排的绿树外可见一大片白水,林间水汽氤氲,忽然又是一片水滩芦苇,舒朗清新,蓦地飞起三两鸥鹭,映着晚霞看来,另有一种恍惚飘逸之美——几疑仙人游于其间,忽然想起,无论是影响东晋王氏家族甚巨的五斗米道,抑或飘逸疏秀的《石门颂》与《石门铭》出现于此其实都不是偶然的——与汉中山水当有莫大关系,杨守敬赞《石门颂》所云“其行笔真如闲云野鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派皆从此出”,说白了,这一派“疏秀”也即从汉中山水而出。

即以《石门铭》而言,虽谓北朝石刻,且是洛阳人王远所书,然而因诞生于这方水土,却同样有着一派南朝风范。

当晚入住汉中,先见汉中石门书画院院长、筹建中的汉中蜀道石刻博物馆馆长郭林森。已近花甲之年的郭林森很憨厚,对传统文化的热爱溢于言表,坐下来后香烟一支接着一支,又似有满腹的心事。说起“文革”期间省市修建石门水库时将主要石刻计17方凿迁移入汉中市博物馆(即石门“十三品”),而另外不乏精彩之作的一百多方摩崖石碑则永远沉之水下,均为之感叹唏嘘。

郭林森说这是很多汉中人的遗憾与心事,而他现在的最大愿望就是尽可能地恢复重刻那些沉入水下的石碑,目前正筹建“石门石刻博物馆”,通过现有拓片,抢救性复制陈列石门水库水线淹没的历代摩崖石刻154件。郭林森的努力可以让人感受到普通汉中人对因文物遭到权力破坏而重建的一种不屈与耐心。

沉入水底的石门之痛

翌晨,见汉中博物馆原馆长张宝德先生,他与陶喻之是老朋友,多年不见,彼此相见甚欢,这次来,是专门为我们一行带路并作讲解的。

张宝德先生年已七旬,从汉中博物馆馆长的职位上退下十年了,一身浅色对襟短袖,斜挎包,上扎一毛巾,黑布鞋,朴实之外,似有一种侠气,他在西北西南文物界名声极响,据说也被称为“张大爷”,倒不是说他的年纪之“大”,而是说其性情的豪爽大气,待人热情,喜接友朋。

自然先带我们去石门。

说起石门景区,“张大爷”总不免有些叹气,原来他主政汉中博物馆期间对石门付出的汗水极多,包括在景区恢复展示各种栈道的形制,着力保护蜀道遗址等,然而现在石门景区所有一切均由水利部门管理,与文博部门早无关系,对于水库为发展旅游而在古栈道之上所建的仿古建筑等,“张大爷”斥之为“既违反水利法又违反文物法”。

车从汉中市区出发,经河东店镇、褒城镇方到达石门。

可惜的是时间较紧,未能下车体会古镇风情。

其实褒城之名比汉中更为久远,《史记·夏本纪》即记有“禹为姒姓,其后分封,用国为姓,故有夏后氏、有扈氏……褒氏……”而古褒国所在即此褒城附近,从国都到县,再到如今的小镇,总给人以沧桑之感——十字路口且有汉白玉的褒姒雕像,褒姒在历史上名声之大,大概与西施不相上下,其记载见之于各种典籍,周幽王因褒姒不笑,绞尽脑汁,甚至荒唐地举烽火而戏诸侯,褒姒方轻启朱唇而笑,以至于《诗》曰:“赫赫宗周,褒姒灭之。”——将亡国的责任归之于女性似乎是一些老把戏,鲁迅即曾斥之为“一钱不值的没有出息的男人”所为。

有意思的另一汉中美女也曾迷倒历史上另一赫赫君王——刘邦,郦道元所引《汉中记》记有:“洋川者,戚夫人之所生处也,高祖得而罢之。夫人思慕本乡,追求洋川米。高帝为驿致长安,蠲复其乡,更名曰县。”刘邦最宠戚夫人,甚至多次要将其子改立为太子,而这最终导致在刘邦驾崩后戚夫人的悲剧。

褒河汉水皆源于巍巍乎高哉的秦岭,出山后一马平川,一派江南温润,出美女佳人、出仙家高士是自然,而这样的地方诞生《石门颂》、《石门铭》这样的名品其实也是必然。

出褒城沿水进山不过四五公里即到达我们此行的目的地——褒斜道石门栈道,这特指的是鸡头关下的一段。

车拐了几个弯停下了,原来已攀上山腰,石门景区大门即在此处,站在路边隔树往西望去,却是两山夹一水的峡谷,乍一看,两岸林木葱茏,怪石嶙峋,峭壁高耸,下则洪波奔荡,溪流急旋,远处重峦叠嶂,只可惜那条褒水再不在视线之间——一个巨大无比的大坝近乎蛮横地跨于两山间,挡住了上游的水流,也挡住了所有的自然、优美与天工。

——只是历史毕竟是挡不住的。

秦时的“栈道千里……使天下皆畏秦”、刘邦的“明修栈道,暗度陈仓”、曹操的征伐张鲁、诸葛孔明的六出祁山、宋金的对垒与陆游的诗歌、抗战时期故宫文物的南迁之路……巨大的历史烟云一瞬间扑面而来,挥之不去。

而作为访碑最受关注的焦点——淹入水下的石门,具体到底又在哪里呢?

石门景区大门处有一黑色假山,购票入门,仍是一盘山路,朝上看,坚硬的片麻岩层层叠叠,杂树丛莽之上,时闻车鸣声,原来上面便是汉中通往关中的省道。

不多久,到一丛楼屋,旁边一水渠,“张大爷”叹说这是他1990年代做汉中博物馆馆长时所建,而今均被出租给商户作为经营之用,水渠大概是“文革”时期修建,渠口老旧的水泥中镌刻“毛主席万岁”五个粗宋体大字,左侧联为“飞雪迎春到”,右边为丛竹野藤所挡,这样一处景观自然属于“文革”时期。

于此小立,前方一处隧道前,上书“石虎”二字,圆浑而古拙苍劲,其上则是石虎峰,据说西汉隐士郑子真隐居于褒谷,常见此峰,乃书“石虎”二字以喻之。

“张大爷”要我们抬头朝对岸看——“鸡头关!”

只见对岸巨大的山峰突出部分凌空欲飞,果然如鸡冠般耸入天际,所谓“过了鸡头关,眼泪擦不干”,鸡头关是出汉中的第一道关,其下便是石门,与我们所处的石虎峰下遥遥相对。

当地亦有这样一段民谣:“石门对石虎,金银万万五;有人打得开,买到汉中府。”

褒斜道得名因南口名“褒谷”,北口名“斜谷”(在眉县),沿谷成道而得名,全长近235公里。沿山谷碥崖凿石架木,建造桥阁,以通行旅,历代屡毁屡修。而鸡头关下的石门开凿于汉明帝时期(东汉永平九年),是为贯通褒斜道而建的,长13.6米,宽4.2米,南口高3.45米,北口高3.75米,一说是用我国古代“火烧水激”的原始技术修建而成,一说则是凿成的,是全世界最早的人工通车隧道。据《石门铭》所记,北魏正始元年(504年),魏龙骧将军羊祉率军初据汉中,因原汉代开凿的石门道已废,为早日沟通南北,保证运道畅通,乃于“门北一里西上凿山为道”。此道由今七盘山之北麓盘旋而上,因其弯折颇多,《石门铭》称其“九折无以加”,后世称其为“七盘道”。

因石门所在地仅高出褒水水面八米左右,每逢河水暴涨,即被巨浪淹没,其后清理淤泥、修复栈道,均非易事,所以过往行人又不得不行走于七盘道。清代倪兰畹在其《石门道记》即记有:“关之东麓有洞曰石门,夏秋水涨,没溢涯岸,不能问途。冬春始可拿舟而入,不能径达,则舍舟而步,山径溜滑,乱石纵横,几不能容足,盖登陟之难如此。故斯洞为人迹所罕到。”

“其洞南向,高一丈,阔称之。深四丈,高二丈余。南北通达,石无斧锉痕。其东壁则王远《石门铭》,刻于顽石,凹凸不平,罅缝绽裂。西壁则杨孟文《石门颂》,后附刻王府君造作石积,再后则《卞玉表》纪杨伯邳、伯弼之生平,旁则来游题名几满,皆宋人手笔也…… ”

石门凿有汉魏以来大量题咏和记事,仅石门内壁就留石刻34件,连同石门南北山崖和河石上的石刻,总数达104件,早在1961年被确定为全国第一批重点文物保护单位。

宋代赵明诚在其《金石录》中曾收多篇石门石刻;苏轼、文同都曾访此留下诗文;而以“维新”著称的康有为则对《石门铭》推崇无比,誉之为“神品”,在《广艺舟双辑》中评曰:“《石门铭》飞逸奇浑,分行疏宕,翩翩欲仙……非元常所能牢笼也。”清代学者杨守敬把石门石刻拓片带去日本,震撼了日本朝野,以至于日本种谷扇舟访问汉中后仍留下书法称“汉中石门,日本之师”。

然而就是这样一个当之无愧地可以被称作中国书法石刻的巨大宝库却在“文革”中遭遇了灭顶之灾,1969年至1971年,在“文革”“左”的思想下,因修建水库选址于石门之上,千年石门永沉水下。

张宝德说,其实当时水库选址再往北数里,即可避免此一情况,然而当时若不是文物工作者多方奔走到处反映,包括《石门铭》、《石门颂》这样的千古瑰宝是不是得到搬迁其实还是个问题。

据说早在1958年,水利部门便欲修建褒河水库,当时为了保护古石门和褒谷摩崖石刻,水坝位置选定在古石门以北十五里的老君崖,按照这一方案,栈道遗址和古石门及其摩崖石刻完全可以得到保护,此方案后遭遇“三年自然灾害”而下马,1960年代后期,正是“文革”各种运动肆虐时期,水库重新上马,因为石门附近两峰之间相距最近且省工、省钱、省时间等原因,主事者即简单而粗暴地决定将水库坝体建于石门最狭窄的两峰之间,当地一位文化人曾撰文透露,陕西省“革委会”当时关于修建石门水库的文件显示,当时只强调了要注意战备,而对于保护石门石刻则只字未提。

好在仍然有文物工作者是清醒的,在“回天无力”无法更改省“革委会”决定的情况下,汉中文物工作者多方向上反映希望搬迁石刻,即便如此,“革委会”负责水利的一位负责人仍然说:“现在农业学大寨,水利是农业命脉,死人要给活人让路,不能让几块石头把路挡住。”

——简直无法想象那样一个疯狂而没有理性的时代。

其后历经戏剧般的曲折与辛苦,最终陕西省文管会与“革委会”同意搬迁最受推崇的13件摩崖石刻至汉中博物馆,后遂名之为“石门十三品”。

过石虎峰隧道拐过一个弯,即是石门水库的大坝,立于上面,视野确乎颇大,回视来处,涧峡险邃,两岸山体森列如戟,又若参差交错,夹出一溪,水流却似平静了许多。

立于坝上,石虎峰下沿水处可见三个石洞相属连,陶喻之介绍这便是民国时期张佐周先生率队兴筑西汉公路留(坝)汉(中)段旧址,与“文革”时修建水库不避石门完全不同的是,抗战时期(上世纪30年代)修建这一公路经过石门时,以张佐周为代表的公路技术人员为确保石门古迹文物不受施工破坏,几乎没有争议地便决定将公路自石门以北改线,移至东岸,为此在鸡头关上游建桥过河,并在石门对岸石虎峰下模仿石门古迹,开凿连环三洞,造就了新石门。

张佐周在前几年辞世后,遗嘱即安葬于褒水东岸的西汉公路旧址之侧。

一个是原本公路设计方案乃经过石门,而为了保护石门文物宁可费时费工费资金改道架桥并开凿连环三洞,一个是建水库为了省工省钱省时间,号称“死人要给活人让路”而决不将水库后移半步而决意将石门淹没。

对比何其鲜明——到底是什么原因导致这样的巨大对比?

水流汤汤,尽皆无言。

惟余大坝后面竖于水中央的巨大石柱——上有一碑,书有四字“石门故址”,且有小字“汉中市历史文化名城纪念地”,另一侧则记有“1970年因修建水库,石门内外汉魏十三品崖石刻已至凿迁陈列于汉中博物馆”。

——若从淹没之日算起,近两千年来一直是蜀道焦点的褒斜道之石门不见天日已43年了。

不仅这处在世界交通史上享有盛名的石门,另一项由汉相萧何倡修的山河堰水利工程也在其后为水库所淹,一条横跨秦岭天险、贯通南北的褒斜栈道从此均名存实亡。

面对眼前奔流不息的流水,石门若真有灵,真欲让人于此长歌哭吊了。

“利”字再致石门之痛

这一水库大坝于当地农业水利当然会有或多或少的益处,也许有人曾以“壮美”形容之,然而从个人的眼光看,同样的大坝,若彼时决策北移不过数百米,既可保全石门文化宝库,且可带来同样农业水利之益,两全其美,以“壮美”誉之,自然无愧。但此一大坝却是强行淹没石门决策的产物,无疑也代表了一股极浓的邪气——一种对历史人文冷漠之极的邪气与对文化经典的极度无知。

这股邪气与无知到底何以在华夏大地蔓延的呢?

而当下,对这一切真正反思了吗?

让人不得不面对的是,这股邪气从昔日的以“农业学大寨”口号挂帅一切已转变为当下的以一“利”字挂帅一切,而其背后相同处则在于对文化的漠然。

这从当下巨大的文物多于工地发现,且大多文物都得为产值效益让路或为利益服务即可见一斑。

当下的石门水库能置身事外吗?

张宝德先生回忆起十多年来水库方面因仿古栈道而与文物部门争利之事,让人震惊。

查阅隶属于石门水库管理局的石门栈道景区官网,意外地发现其总体简介里居然一个字亦未涉及文物:“汉中石门栈道风景区旅游开发有限公司主要从事石门风景区开发、建设,旅游观光服务,水上游乐服务。”

这不禁让人想起四十多年前陕西省“革委会”为建石门水库只字未提文物保护的那一文件。

在这样的思路下,其后读石门景区新闻栏,发现要么是石门景区被作为商品在各类商品交易会上推介,要么就是旅游人数与收入增长多少的数字,却没有一条与文物保护相关,也就并不令人惊讶了。

再看水库现状,大坝北部的大片水面,已被用来作为游艇游乐项目,而靠近石门故址的水面,则漂浮着成群成群巨大的垃圾,散发出阵阵异味。

大坝南面的右岸,可见一排排仿古建筑,由36组单体三层仿古建筑组成,张宝德斥之为既违反《水利法》又违反《文物法》,“修了那么多假古董房子,却没人去租,都空着——因为大家知道一旦发了大水泄洪的话那里很危险的。”

此外,尚有所谓的情人桥、滑索等旅游项目,设于石门这样蜀道文化重镇,轻佻而不伦不类。

仿建的石门栈道颇长,大概新修不久,一股浓郁的木味与桐油味,略走几步,遂懒得再行。

坝右一鱼庄名为“山河堰”鱼庄,忽然忆起《水经注》所记的嘉鱼:“褒水又东南得丙水口,水上承丙穴,穴出嘉鱼,常以三月出,十月入地,穴口广五六尺,去平地七八尺,有泉悬注。鱼自穴下透入水,穴口向丙,故曰丙穴。下注褒水,故左思称嘉鱼出于丙穴,良木攒于褒谷矣。”

——只可惜近坝处这被截断且浮满垃圾的水面是不是仍能出产“嘉鱼”,当是要打一个大大的问号的。

岂止是石门与嘉鱼——很多的美好都在莫名消失,想想似乎有些黯然。

然而总得寄托些希望的——忽然想拜谒张佐周先生的墓。

张佐周先生1949年后长期担任上海市政交通的规划者,力倡我国高速和高架道路,曾规划上海“三港二路”。作为一个与汉中只打过三年交道的交通工程专家,他何以选择此地长眠呢?

其子张熹在追忆文中记有:“父亲说,他一生所修的公路中,最艰难的是乐西公路三年,最有意义的是西汉公路三年。父亲没有留下任何‘遗言’,他平静地说了一句‘将来要留在西汉路边’。”

在其辞世后,在汉中市政府的支持下,张佐周先生魂归石门的遗愿终于实现。

曾经品过张佐周先生1930年代修建公路之余所摄的石门风光老照片,其中一张照片惟美之极,图片上方是一树浓荫,两山并不逼人,却自然地夹出一湾清流,逶迤流向远方,近则波光粼粼,靠岸处泊一孤舟,却野渡无人,真得中国散淡文化的真韵——我疑心在他按下快门拍这张照片的瞬间,其灵其魂已永远于石门清溪间诗意地栖居了。

而说起张佐周先生的老照片,陶喻之介绍说,前几年,在他的牵线下,张佐周之子曾将其父在1930年代拍摄的关于西汉公路和石门的老照片底片赠送汉中博物馆,博物馆方面也表示将整理出版这批难得的珍贵老照片,然而有些遗憾的是,此事至今仍未见下文。

复从原路返回到石虎峰下,一个为杂树掩埋的石径即通向水际,拐过几个弯,即是一处平地,有一牌坊门,上书“石门栈道”,其联为“簪汉月履秦关万邦人谒石门颂,襟陇云衮褒水千里鹃啼蜀道难”,然而牌坊门却为铁锁所锁,门边荒草丛生。此处即是多年前汉中文物部门复修的石门栈道,张宝德介绍说是十年前他们按照古代栈道“平梁斜撑”、“平梁立柱”、“依坡搭架”、“多层平梁重叠”、“多层平梁加棚盖”、“千梁无柱”、“石积式”等形式复建,其后因看到有利可图,水库方面扩大范围将之包于其中,并将这一栈道封锁,水库与文物部门曾发生冲突,加上前几年水库在大坝上游也新建了仿古栈道,而此处栈道却又因水库泄洪而毁,这处文物部门负责的“新石门”仿古栈道遂渐渐荒芜,年久失修而成为危道。

在全国政协会上,有政协委员曾提出进一步明确国务院公布的首批全国重点文物保护“褒斜道石门及其摩崖石刻”应有两部分组成,即汉中博物馆的“汉魏石门十三品”展室,也包括原址残留的 “新石门”保护区。

张佐周先生的墓地即在文物部门所修栈道之下“新石门”的一处隧洞附近,只可惜近在眼前,因为被锁,且栈道毁损难行,只能远远地一致悼意与敬仰之情了。

张佐周先生之子今年清明专程从上海赶到汉中欲祭其父,敦知竟也因这样莫名的原因无法登临墓地祭奠。

对于所有的这些,包括力主保护石门文物的张佐周先生在天之灵或许都会发出疑问的,就像他生前第一次得知石门古迹被淹时的追问与叹息:

石门本是国家珍,

渺渺云水何处寻?

褒河有知应改道,

忍令古道永沦沉。

遗憾之外的些许慰藉

如果说,到石门水库感受到的处处是一种痛意、遗憾与不解,那么其后观看汉中民间的蜀道石刻博物馆抢救性复制被水库淹没的历代摩崖石刻,则多少会带来些许慰藉。

蜀道石刻博物馆还在筹建中,但馆长郭林森的想法是尽可能复制被水库淹没或损毁的154通石刻。郭林森说,作为民营博物馆,他们其实享受不到财政补贴,其生存和发展基本全靠自身的积累,而博物馆免费开放时代来临,收票之路很难行得通,要维持其正常运转,每年均需“往里贴钱”。如果不是对本土文化挚爱之极,大概是无法解释郭林森贴钱做这一切的理由的。

让人慰藉的还在于,在蜀道石刻博物馆中,我们还巧遇了正在这里拓碑的清代拓印名家张懋功的后人张晓光。

张懋功之名在晚清学人中屡被提及,清代吴大澂的《石门访碑记》就记载他访碑首次见到张懋功的情景:“忽闻岭上人语声,隐隐在丛莽间,则打碑人张懋功也。”张懋功居于石门附近的褒城,吴大澂见拓印精良曾雇其到陕西境内访碑拓碑。彼时因金石学大盛,张懋功生意不断,后代因之富裕,并将拓印手艺代代相传。张佐周1930年代在此修建公路时所遇见的拓碑人即是张氏三代传人,传至张晓光则已是第五代了。

张晓光夫妇现场演示拓碑技艺,将选好的宣纸叠成块状,浸湿,平贴于石刻上面(需极其准确敏捷),以风扇吹之,复将墨均匀刷在纸上,最后再匀力捶打,石碑被捶打时如钟磬,咣咣咣,咚咚咚,而张晓光捶打时几乎一直咬紧牙关用力——这个力用得需恰到好处,过猛不行,过轻也不行,拓得好不好,全靠捶打之功,最后把纸揭下来。

一份拓印完成后,张晓光几乎浑身出汗——这真是个充满技术的体力活。

张晓光说在室内拓碑并不是最难的,真正难的是在野外石崖上拓印,因书法镌刻于内外石崖上,多临水、凌空,必须搭架操作,拓印时石面凸突凹进、裂缝断纹等都导致难拓,而最怕的则是大风,因会吹皱纸张。

张晓光是17岁开始跟着父亲学习这门手艺的,目前,张氏拓印手艺已经被列入陕西省省级非物质文化遗产名录。

张氏拓印手艺其间也曾中断,张晓光的父亲张中发在1949年以后一度放弃这门手艺,而其重操拓印则是在1976年,其时“石门十三品”已迁至汉中博物馆,急需拓印名手,张中发带上次子张晓光一边干一边学,加上与碑帖专家的交流,技艺因之精进极多。

张宝德说,在早期几年,汉中博物馆的“石门十三品”拓片均出自张氏拓印——直到博物馆其后培养了自己的拓工为止。

告别蜀道石刻博物馆,终于到达最终的目的地——汉中市博物馆,“石门十三品”即藏于此处。

不得不感谢汉中历届文博工作者——在石门水库规划建设时,那个疯狂而非理性的时代,若非汉中文博人员奔走呼吁,“石门十三品”大概真的会沉入水下的。

在汉中博物馆有幸与三四十年来的三任馆长相晤,包括八旬高龄的石门研究老专家郭荣章、张宝德以及现任馆长冯岁平先生。几任馆长从各自的经历介绍“石门十三品”的搬迁保护、学术研究与文化推广,共有的则是对石门文物的热爱,让人感慨。冯岁平馆长且就馆内蜀道模型、馆藏碑石等进行了导览。

“石门十三品”最初从石门岩体凿迁而来(彼时主要靠的是人力手工,辅以电钻,方将石刻与山体剥离),因摩崖重达数吨至十多吨,从山间河畔运至公路费尽周折,最后铺设木轨以木杠桥撬推方移至汉中博物馆,最初是露天收藏,通过粘合修复方原地建设展厅,按刻石年代先后排列。2002年前后,在张宝德馆长的任中,展厅又经过修整,安装了玻璃。除“石门十三品”外,汉中博物馆还收藏有“玉盆题名十二段”、“石门题名十八段”的几块南宋题名。

“疏秀一派皆从此出”

步入汉中博物馆“石门十三品”展厅,一股清朗肃穆之气扑面而来。

先是一个巨大的汉隶石刻“石门”,略成弧形,笔力遒劲,有学者认为此二字是东汉永平年间石门完工后所刻,也有观点认为是建和年间刻,被淹前此二字即书于石门北口西壁。

第二品为《鄐君开通褒斜道摩崖》,即俗称《大开通》,镌刻于公元66年,原在石门洞南200多米的山崖间,即今石门水库坝体之西的一处巨崖之下,其书体是由篆入隶过渡的典型代表,《大开通》因年久为苔藓所封,在宋以前关于石门的记载均不见,至南宋光宗绍熙五年,始为南郑县令晏袤发现,并刻长篇题记于其旁,清乾隆间,陕西巡抚、金石家毕沅撰《关中金石志》,复搜访而得之,遂有拓本传世。经过近两千年的露天风霜,《大开通》字体多漫漶不清,几如石纹,然而细品之则奇古之极,字与字相属相连,一如巨篆,浑朴而苍劲,如老龙然——这样的字体就个人而言至少目前是难以临摹的,或只可品赏即已满足了。

旁边则是发现此碑的宋代晏袤《鄐君碑释文》石刻。

到了伟大的《石门颂》(又称《故司隶校尉犍为杨君颂》),所谓“六朝疏秀一派皆从此出”,自己最早临《石门颂》似乎是二十岁左右时,后来便放下了,然而却陆续搜罗有各种版本的印刷物,得见原石,何其幸运。

《石门颂》是石门内最早的摩崖,《水经注·沔水》所记的“褒水又东南历小石门,门穿山通道,六丈有余。刻石,言汉明帝永平中,司隶校尉犍为杨厥之所开”即指此,也是有关《石门颂》的最早记载,不过郦道元记载北地多详,而记载南地略有疏漏处,彼时大概并未至现场,“杨厥”应是“杨孟文”,且古石门并非杨孟文所开,只是在鄐君开通后后复又阻塞不通,时任司隶校尉的杨孟文再三奏请,才重新修复。

《石门颂》号称汉代摩崖“三颂”之首(另外两颂为《西狭颂》、《郙阁颂》),被誉为“汉人极作”。清代张祖翼评说:“三百年来习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学也,力弱者不能学也。”这话真是实话!相比较不少汉隶端着架子,多庙堂之气,此碑却大气磅礴,挥洒自如,可以感受到书写情绪的极其饱满,而其笔势虽然瘦硬,却纵逸疏朗,奇趣横生,不事修琢,隶中有篆,有草,又有行书之味,品之临之常觉力气倍长,且心胸为之一阔——这与书写时常体悟褒谷山水的大气磅礴当有莫大关系。

“惟坤灵定位。川泽股躬,泽有所注,川有所通。斜谷之川,其泽南隆,八方所达,益域为充。 高祖受命,兴于汉中,道由子午,出散入秦,建定帝位,以汉诋焉。后以子午,途路澁难,更随围谷,复通堂光。凡此四道,垓隔尤艰……”读其文,平实大气,极有朗朗君子之风。

原石纵261厘米,横205厘米,其实并非长方形,而是一个稍稍弯曲的“凸”形,因其位于石门隧道西壁的原因,顶端部分即是刻有“故司隶校尉楗为杨君颂”的碑额,从侧面观之,《石门颂》原石仿佛持笏而立的汉室重臣——以之喻杨孟文抽象雕塑,大概也是恰当的。

品赏原石与品赏拓本其实是完全不同的感觉,也更加震撼——这对《石门颂》、《石门铭》这样的巨制尤其如此。

有的字,在拓本中临之似乎有些奇怪,然而观原摩崖方释然,因为其中涉及石体的裂缝纹理、凹凸高低,而刻工刻之其实也是一种创作,需要根据石体的变化而刻,石不平而则放之,有裂纹则避之,而其中笔墨错落、字体欹斜的妙处因之一一体现,并时有意外之趣(这在后面的《石门铭》中尤其明显)。

有趣的,原石首行“惟坤灵定位,川泽股躬”的“股”字旁边又有一“惟”字,相比较正文中的“惟”字略显粗些,但这在印刷本的拓本中从未见过,原来是刻工试刻之字。

陶喻之先生指告之石末“高格”的“高”字此前备受金石界关注,现场看,“高”字为一个弧形石缝所分,深度一厘米,这导致“高”字的上下部分处于不同的崖面,很多拓本中“高”字亦仅余上半段,而下面的“口”字却剥蚀泐白,摩崖中的“口”部分虽有不平,但却是稍稍浅刻。

与《石门铭》署有“王远”之名不同的是,《石门颂》题名无书碑人,但因文中有“书佐王戒”字样,不少论者认为王戒即书碑者。《安康县志》载王森文按语有:“观杨君颂,颂后题名无书碑人,戒官书佐,或其笔迹。然湮没不传,徒令考古者流连荒谷残碑中,惜哉。”

其后则是东汉《李君通阁道记》与《杨淮、杨弼表记摩崖》,其中《李君通阁道记》千余年为泥沙所封闭,无人知晓,清同治年间始为褒城教谕罗秀书发现,笔画残泐较多。

《杨淮、杨弼表记摩崖》中所记的杨淮、杨弼则是《石门铭》所颂的杨孟文之孙,“二君清廉,约身自守,俱大司隶孟文之元孙也”。

再下则《玉盆》、《石虎》、《衮雪》四种汉隶大字摩崖,均状物抒怀之作。

其中《衮雪》因后有“魏王”之署,传为曹操之书,然观之笔势多圆,颇流丽,绝无孟德“酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄”的气势,清代吴大澂在《石门访碑记》记有:“‘衮雪’二处,其在原刻在江中巨石下,湍流迅急,舟不得近,隐约可辨,相传为汉刻,想系宋人伪刻……”

另一有意思之作是“玉盆”二字,原石位于石门南二里多的水中一巨石上,因中凹似盆,色白如玉,河水至此,平静清澈,汉时有人遂书“玉盆”二字以喻之。此石水盛时则为洪浪所淹,然而字划苍劲处却是“衮雪”所未逮。《金石萃编》载:“玉盆题名十二段”,现只留有一二,余皆没入水中。

另一《李苞通阁道》系魏元帝时期刻于石门北口上方东侧的峭壁上,因山石崩塌而断裂,残刻亦为罗秀书觅得,仅有遗文两行,字亦漫漶。

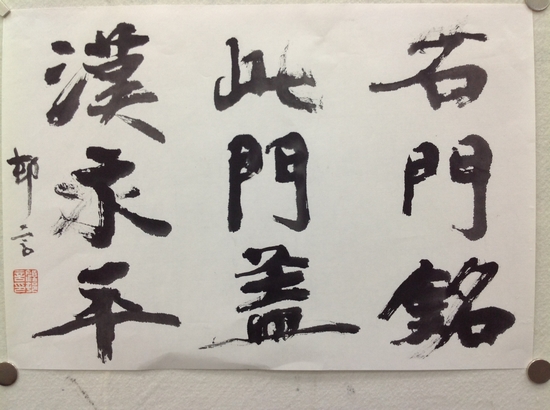

终于到了心仪已久且断续临写多年的《石门铭》。

“(此)门盖汉永平中所穿,将五百载。世代绵回,戎夷递作,乍开乍闭,通塞不恒。自晋氏南迁,斯路废矣!其崖岸崩沦,磵阁堙褫,门南北各数里车马不通者久之……”面对绝不同于拓本的石上凿痕,熟悉之极的奇逸字体,品读一过,酣畅莫名,一种飘然欲举、散淡开张之气顿时弥漫开来。

起首为标题“石门铭”,正文从第二行起,而起首之“此”字不见,但可以看到削剥开的石痕,金石书法界曾以“此”字有无来鉴别拓本早晚,甚至时有真赝的争论仍有发生,观原石即明白“此”字之缺应系崖面剥落所致——也不知是否40多年前因搬迁而失去“此”字。

《石门铭》叙述晋王朝南迁,褒斜道废弃不用,石门因而闭塞。后南朝梁州刺史以汉中之地降北魏,北魏宣武帝正始三年(506),梁秦二州刺史羊祉,奏请修复褒斜道。北魏王朝派遣左校令贾三德率领刑徒一万人、石师百名进行修复。至永平二年(509)竣工,由当时梁秦典签王远写了一篇歌颂修复褒斜道功绩的铭文,刻在石门洞内。

与《石门颂》不同的是,《石门铭》主要歌颂的不是向朝廷上奏请修石门的刺史羊祉,而是从洛阳派出监管修路的左校令贾三德,并将之比拟为鲁班和蔡伦——“自非思埒班尔,筹等张蔡,忠公忘私,何能成其事哉?”

此字之疏逸处与焦山《瘗鹤铭》有相似处,书法界将《瘗鹤铭》与《石门铭》并列称之为“南北二铭”,其实在我个人看来都是“南朝之铭”——中国的地理以秦岭、淮河为南北,自然形貌与人情风俗均如泾渭然。

将此二铭对照看是有很多意思与话题的,张宝德任馆长时便与镇江焦山碑林博物馆合办过展览与学术研讨,成为文博书法界的佳话。而对比两铭,若从风格看,二者均“飘飘有仙气”,但《石门铭》开张之势却稍强之,骨力亦过之,大概此处山川气势毕竟是江中焦山难以颉颃之故,然而《瘗鹤铭》另有一种内敛浑穆之美却是《石门铭》所未到。

康有为反复论及《石门铭》,极赞其“飞逸”、“奇逸”、“精丽”、“疏逸”,称“《石门铭》若瑶岛散仙,骖鸾跨鹤”,另一维新名人梁启超云:“《石门铭》笔意多与《石门颂》相近,彼以草作隶,此以草作楷,皆逸品也。”“天下有只许赏玩不许学者,太白之诗与此碑(指《石门铭》),皆其类也”,后一句话似乎说得过头了一些,好在临写《石门铭》的在晚清后代不乏人,从康有为、于右任直到现代南京之女书家萧娴,均从中得力颇深。

因为爱其疏逸大气与雄健骨力,品赏之余,多年前自己曾断续临过一些,苦于长进并不多,而拜观原石后或许稍稍有一二会意处也未可知。

其后则是南宋《晏袤释君开通褒斜道》摩崖、《山河堰落成记》摩崖等,均与南宋的南郑县令晏袤有关,粗粗看过,仍旧折回《石门铭》,复读数过,流连不已。

直到车将要开,对着展厅高立的巨石,注目再三,几欲如于右老一般卧于其下,不忍离去:

“朝临《石门铭》,

暮写二十品。

辛苦集为联,

夜夜泪湿枕。”

《石门铭》对书法界真正影响当始于晚清与民国时期,正是在满清统治崩溃而中国面临巨大历史转折时期的开始,《石门铭》无论是书法气质还是其内容所描述的“峭岨盘迂九折无以加”而终能通达的结果,无疑都代表了一种超脱与昂扬乐观与奋发的民族精神。在晚清的昏暗现实中,这让包括康有为、梁启超乃至孙中山、于右任等产生共鸣是必然的——《石门铭》飞逸之笔的背后,其实象征的是一种追求自由的不屈精神,而这样的精神在中国的民间一直就在生长成长,且是任何“峭岨盘迂”与磨难都无法阻挡的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司