- +1

专访台湾作家张大春:办些许该做的事,遂了初心,拂衣便走

前两天,台湾作家张大春回头算了下,从写作第一篇小说至今,整整41年光景了。

写小说、主持电台节目、说书、监制舞台剧、做过大学教师、练习书法、给王家卫当编剧顾问、跟周华健合作写流行歌词、替吴兴国的新编京剧写戏词……看似千变万化的“不安分”,但内核一脉相承——他没有离开过文字。

“文化本身不是一个封闭的体系,我非常高兴能在这行从事我的工作。”

在编写人生中第一部京剧,也开始与王家卫一起构思《一代宗师》故事的2006年,张大春赴法兰克福参加书展。走在通往火车站的路上,好友王德威问他:“听说你很久没有写现代小说,一直在写古体诗,有没有这回事?”

“是的,我写了快20年了。”

“那会影响你创作小说吗?”

“难说。也许我20多年写小说的经验,换得了在台湾小小的名声。到最后,利用这些累积下来的小名声,在有限的圈子里去推广我以前写的那些旧诗。”

“写小说的目的是写旧诗?”

“也许有一天会反过来。写旧诗到最后的真正目的是让我完成一部小说。”

回答王德威这些问题的同时,张大春也回答了自己一个问题:创作,其实可能是一个无所不用其极的匠心的运用。

匠,是张大春最钦慕的一个字。

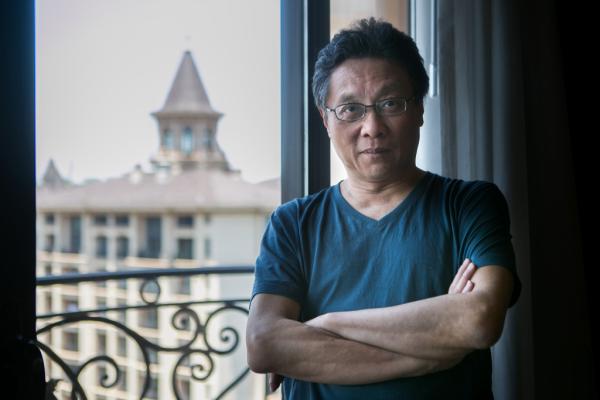

5月21日,接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访的上午,58岁的张大春穿一件V领的藏青T恤,黑色休闲西装外套被随意地扔在一边。这次,他带来理想国的《大唐李白》第三册《将进酒》,下周即将面世。

头发微鬈,言谈间偶尔会用指腹向后梳理两鬓;他的声线低沉,说到激动处,会叩击桌面或击掌,配上丰富的感叹词,可以想象他说书时的声色。

背离后的自然回归

1957年,张大春出生在台北。艰难时期,家里只有一台收音机,少有娱乐。

也因此,4岁的张大春开始坐在父亲膝盖上听他讲《三国》。父亲还想尽办法带他进剧场看《搜孤救母》、《甘露寺》,甚至《锁麟囊》。一路看到22岁大学毕业。

回想自己真正与京剧发生联系,是源于6岁时母亲亲手为他做的一个帽缨和一件髯口(注:戏曲中各式假须的统称)。

12岁前,张大春经常捋着“胡子”,面对家中白墙唱戏,想象有数百观众。

这样的个人记忆片段,直到40岁才重新被他挖掘出来。

可在他十三五岁的叛逆期,恰逢欧美文化进入台湾。乡村音乐、情景喜剧、好莱坞电影,欧洲新浪潮艺术电影、试验剧⋯⋯投身其中的张大春深感新奇。

彼时,他不愿再进“落伍、陈旧、嘈杂的”剧场,背离了从小接触了10年的京剧,以及包括相声在内的其他曲艺。

之后,进入重视传承的辅仁大学国文系,中西文化又在张大春身上交织融合。

“在那段迷乱的时期,想要抛弃曾有过一切的时候,我又好像自然而然地回到原先的教养环境和土壤。”

40年来能撑到现在的没几个

通常,张大春6点多起床。有时,他会准备早餐。然后,由太太送两个孩子上学。接着,他开始一天的工作。

被梁文道称为小说家中“武器最齐备的侠客”,从《公寓导游》、《四喜忧国》、《大说谎家》到《少年大头春的生活周记》、《我妹妹》、《没人写信给上校》、《小说稗类》、《城邦暴力团》再到《聆听父亲》、《认得几个字》、《大唐李白》等等,张大春的写作风格涵括了现代小说、儿童文学、魔幻作品、新闻写作、武侠小说、文学理论、历史小说…… “野鬼托生的文学怪胎”——作家司马中原的评价更加直接。

说起这份强悍的驾驭力,张大春微扬下巴,严肃点头,“对。没有第二个。你问我原因,不知道。”

大学二年级,张大春就获得了台湾重要的小说奖。“我们那一代写作者,比较多受到照顾和期待,有各种机会让我们出头。有人说我们占尽便宜,其实并没有。”

张大春眼中,40年来能撑到今天的,没有几个。比如同时出道的吴念真,早已另投他处。

“这行里面,能够像我这样每天写的,也没有第二个。量比较少,但还撑住的有。”他报出三个名字:朱天心、朱天文、谢才俊。

“我天赋没有特别高”,张大春说。20多岁决定入行,日积月累下的功夫,他不觉得那是苦功,“说不定是乐功哦”。

40岁以后,张大春不再领任何奖。“我门票拿到了,已经进场了。”四年前,他也不再担任文学奖的评审。

他还拒绝将自己的作品编入中学课本。“不惹人厌。”他低低地说,“鲁迅的文章多好看呀,苏东坡多有趣的一个人,进了课本多难看,死背死背的。我儿子说,所有中国古代的诗人,真正伟大的只有一个,就是屈原,因为他让我们放假。”

不仅写了20多年的古体诗,张大春还是书法练习者。就算不是每天都练字,但读帖是一天不肯落下的。他形容书法的乐趣在于“既有抽象艺术的本质,也有具象审美的快感。”

“好看的字太多。”就像早就知道明末清初的王铎,也喜欢他的行书,但是几十年后的这几个月,张大春才理解了王铎字的某一些好处。“我也不急啊,是很自然和你的审美对象遇合。”

有话要说,所以每说书一小时

周一至周五下午最晚2点半,张大春准时出门。他在台湾news98电台有一档播出了16年的节目:1小时现场访问,1小时说书。那是张大春另一个重要的阵地。

一年250集的节目,张大春根据自己认为社会最不可或缺的内容来设置议题。

他介绍,周一是新闻事件聚焦;周二请来天文或是生物学家介绍科技新知;周三讲电影,隔周是马世芳讲解现代音乐;周四,轮流讨论法律和交通。

张大春尤其重视交通问题,内容涉及台湾高铁、捷运、道路管制、环境以及土地规划等方方面面,“因为我觉得交通远大过都市规划,甚至在经济层面之上,具有前驱性。”

周五是文化出版,或是一位美国外交官在台湾出生的夫人来介绍食物,而她本身是人类学家。大约每隔三个礼拜,还有一档“东京特派员”的栏目,由旅日作家刘黎儿带来关于日本的特别报道。

“我的节目,不是泛泛而谈的。很多人盯了十五六年了,如果每天听,我认为他们都已经具备了大学或者是研究所文凭的水准。”

这样积累下来,张大春自己也学了很多。他认真地说,“研究所以下的天文物理知识我大概都差不多了。”

而最早电台老板找到张大春请他做节目时,张大春说,可以,但是要让我说书。

他说了几近中国古代所有知名的长短篇:《江湖奇侠传》、《聊斋》、《三言二拍》、《水浒传》、《封神榜》、《三侠五义》、《儒林外史》、《西游记》,还说自己的《城邦暴力团》、《大唐李白》、《这就是民国》。

“因为有话要说,所以必须有书要说。”他其实是用讲故事做包装,核心仍是传达观点和讯息。

工作之余,张大春算是比较宅,不太爱出门。不过,他花在社交网络“脸书”(Facebook)上的时间不少。对于例如环境、公共政策等比较迫切的公共事务,他会立即参与。

去年10月,针对顶新集团被检出将饲料油混入食用油,张大春第一个站出来呼吁“抵制顶新和味全,直到倒闭为止”。

“我有时候不是太有公德心的,不是太想管大家的事,但有些时候,不说不行。”当然,他必须要找到一个与众不同的锐利观点。

并且,只要张大春愿意,发“脸书”的内容就一定可以登上报纸头条。“以前不喜欢媒体跟着我,后来想,咦,那有什么公共意见我就借着发表。”

比如,对柯文哲的反感。“原来大家都骂他的时候,我还说不见得。现在我觉得他有点人来疯了,就出了几次手。只要我一骂,就头条。”

他总能敏锐抓到不少台湾官员的症结,并率先一针见血点出。“在大家都还没有开始骂马英九的时候,我就‘修理’了他好几次。”同样,张大春也最早指出龙应台作为文化官员的失职之处。

“毫不客气地讲,这点我在台湾绝对是先驱。”不过,张大春现在发觉“嘴炮”开多了,未必达到效果。“有时候大家按个赞就感觉参与过,转发一下就感觉尽到社会责任了,它就变成了鸦片。我带头就成了狗吠火车,自以为尽了公共义务,反而是让大家消了气儿。”

“有了孩子,胆子会比较小”

这几年,比起写文学评论,张大春更关心孩子认字、写作文的问题。

也不全然是自己一双宝贝儿女的缘故。“根底没有了。”张大春告诉澎湃新闻,台湾现在是个“不学”的社会,中年以上的人最忧心的就是年轻一代的苍白,年轻人很少去想变老之后心灵滋养和启发的需要。“我认为台湾整体的师范教育,大概在30年前就崩毁了。不怕得罪同代的这些老师们,战后出生的这代,尤其国语教育是全面性的失败。”

在近来发起文言文和白话文的话题讨论之前,张大春已经写了28篇取名为“搞作文”的系列文章,范文多半出自他以前的文字。无论是往优雅、讽刺、动人、知识的路上走,他对自己的文字一点都不担心。“这一套又一套的写法,不应该只有自己会嘛。”

而谈起自家孩子,他的神情柔软下来。“我们家两个在语文上是厉害的。”张大春分享,这得益于家人之间的交谈从来都只用成人的语言。

儿女小学毕业之后,张大春开始怀念曾经每天2小时餐桌聊天的习惯。他有点无奈,“因为上学,还有手机呀。那段时间再也不会回来了。”

张大春曾两次把儿子张容请到自己节目中,儿子对NBA三十支球队每个球员的位置、表现、年薪如数家珍。

一次,演员刘德凯回台湾约张大春吃饭,见面谈天时说起,“昨天在台北开车,听你访问一个小姑娘,讲NBA讲得特别好。”张大春想了想说,那不是小姑娘,那是张容。“那时候张容13岁,还没有变声。刘德凯吓一跳。”说起这段,张大春噗嗤,笑了。

“我不知道他怎么学的。虽然非常窄,但表示他也下功夫。”在张大春看来,张容的球评是台湾三十岁以下最好的。这份评价不是因为那是自己儿子,“主要也是因为他语言上的出色。”

孩子的到来让张大春“胆子变得比较小,做事也会更谨慎一些”。作为父亲,他冀望张容和张宜长成正直、大方的人。“不要那么计较。除此之外,没有任何其他的期望。”

与周华健合作的《侠客行》中,有一段词张大春是这样填的:办些许该做的事,任人吵闹喧腾,不必听,遂了初心,拂衣便走,且把此生藏人海,埋没我的心灵。他说,这就是我的位置。

【对话张大春】

澎湃新闻:为什么会挑选写李白?是出于对诗人的喜欢吗?

张大春:也没有。我一直在写旧诗嘛。也不是什么好的,就每天当日记。粗略估摸着也有个八九千首。诗会来找我,我也不拒绝。诗不来,我也不会去找它。维持着不是太积极的关系,就像会走访的邻居、造访的亲戚。

千古以来,最大的争议就是李杜谁比较好?我一向是不去论断优劣,后人没有资格。其实,光唐诗内部就有两个传统。我自己是学杜甫的,但对李白学习和成长的过程抱有很大的兴趣。好奇为什么当整个大唐把近体格律修整地精研而工稳的时候,同时代的李白会走上另一条路?他一定有一个动力。

近的原因是,大概到了2012年,我太太随口说,有没有想过写写诗人的故事?李白可以当故事写。我想,这个好!不太有人这样做,虽然学术研究非常多。

澎湃新闻:在《大唐李白》中,我们看到,文字上运用文言文比较多,会不会担心在阅读上给读者设置了一些门槛?

张大春:我一点都不担心这个。我一直有个假想,第一册只要从第一个字,看满50页,大概这一本书就不会有问题。看完《大唐李白》第一册的人,再看第二册就变得通俗不费劲儿了,接着看第三册就变得行云流水了。每一册的文言密度是逐步增加的,我是有意为之。

我不觉得文言文和白话文是两个体系,文言文就在白话文里面,只是使用得不习惯。只要他读下来,融会贯通这个文言语境里的诸多元素,自然而然就懂了。

现在的出版计划可能会增加到5本。第四册《长相思》我准备写100篇2500-3000字的短篇,会更好阅读,做一个调剂。

我知道网上有声音批评说,他只是在卖弄知识啦。坦白说,我有什么好卖弄,学问不是我的。学问是多少年来的学者做各种研究。我只是像过路财神,做了一个综合整理、消化,提出我对李白的看法。

澎湃新闻:杜甫说,“白也诗无敌,飘然思不群。”这跟您曾说自己“一向不太符合时潮”有没有相似之处?

张大春:我一向不把自己的个性跑去和写作的对象联系在一起。也不赞同作者把自己的性情投入到作品里边去。你为什么不写杜甫?可见你比较像李白。这没有办法解释。

每个人都会有相似之处,这是人性的必然。但我确实对他有几个地方非常好奇。其中一个,在他大量的诗歌中可以看到旺盛的功名企图心,但是也有等量的诗句显示他不是为了世俗的金钱、名望来博取功名。这不是矛盾,而是两个层次。他很清楚地知道,要对世界有所为,那必须透过某一个方式去赢得这个机会。然而要做一个像样的人,或许在这个机会有所表现之后,就要抽身了。所以李白最崇拜的历史人物是鲁仲连。造福这个世界,但是不贪名利,功成拂衣去。

澎湃新闻:李白改变了唐诗,却错过了时代,而整个大唐也错过了他。李白是不是也是一个被时代低估、错失的艺术家的例子?

张大春:李白虽然名声很大,但当时,他的诗地位并不很高的。留下来大概近千首,真正合格的律诗却大约只有两到三首。可是,他对诗歌的创造发明、灵活调动、意象的千变万化,无人能及。有人说,杜甫是诗史上最伟大的诗人。我一点都不反对。但是李白更在史诗之外,他是一个发明家。

澎湃新闻:电台的说书节目,到现在还没有说过《三国》和《红楼梦》。

张大春:《三国》不是因为不好说,恰恰是因为太迷人,必须要通过不同的形式说。而《红楼梦》是因为不适合。它不是一个语本,基本都是家常琐事或是诗文逗趣。

澎湃新闻:在与周华健合作的《泼墨》歌词中,有一段说唱用了36个皴法,35个是真的存在,混入了一个编造的。在作品中,现在还会有跟读者做游戏的心理吗?

张大春:也许在我30岁以前,有“玩”的心。现在,也许表现上还是一样的,但不见得出于的动机还相同。特别是越来越能够熟练地去体会读者的需求,你就越知道那些号称“游戏”的分寸是什么。

有些其实是为了说明议论无法说明的道理,那就只好放在虚构的范围里。比方说,李白留下两句诗,我始终觉得那原本是四句,补了两句,那你看出来就看出来了。有时候,你会觉得一些诗根本就是李白写坏了,那就要想办法告诉读者,为什么你会这么判断。这也不表示我比他高明。你想想看,我比他晚生1300多年,占尽多少便宜。

澎湃新闻:之前谈到的,对台湾社会思想反省的深沉度下降和对年轻一代的担忧。作家会有一定的社会责任意识吗?

张大春:我不太强调这个,但应该是丢不开的。用最自私和利己的角度看,你能够养一个读者,让他看你的东西,他就是你的衣食父母,所以会想办法把体量做大。所以文章不见得一定只写《大唐李白》这样硬的东西,有时候还要写一些松的。那不见得是尽社会道义,而可能是我们自己的谋生之道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司