- +1

译者手记︱西班牙流感如何改变了世界?

2020年3月初,当社会科学文献出版社将《Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World》的英文电子版发给我时,新冠疫情恰在肆虐的高潮。人们一边为武汉人民的痛苦经历和悲壮牺牲而扼腕,另一边又眼看着欧洲和美洲的疫情渐呈燎原之势。我每天都要把自己分裂成两半,一半追踪着官方媒体和自媒体,时刻关注着疫情的发展;另一半则穿越回1918年,沉浸在“西班牙流感(Spanish Flu)”所带来的种种苦难中。在阅读的过程里,我总是不由自主地将历史和现实进行对比。两场大流行,相隔时间超过100年,人类社会已经发生了翻天覆地的变化。但是,在面对这种席卷全球、为祸全人类的传染病时,人们的表现仍具有很多相似之处。其中的勇敢和良善让我们为人性固有的美德而骄傲,而那些无知与无措又让我们感慨人在大自然面前的卑微和渺小。本书作者劳拉·斯宾尼(Laura Spinney)在第4章中讲述了流感期间一个巴西青年的爱情故事。恍惚之中,我仿佛也同主人公一起站在那条装饰着威尼斯镜子的走廊里,但是在那些镜子中我看到的不是自我身影的重叠反射,而是千百年来发生在传染病大流行中的一幕幕反复上演的悲剧……

一

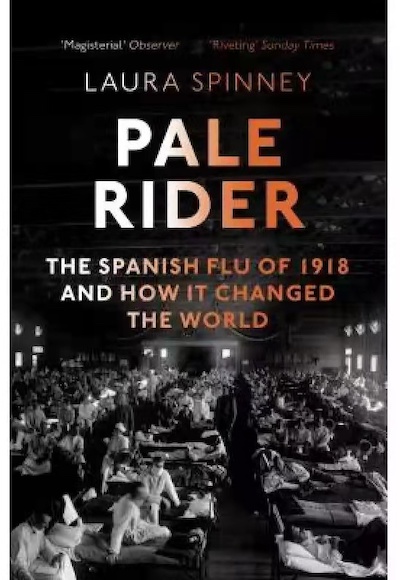

本书题目“Pale Rider”在历史上曾被反复引用。它最早源自记述了“天启四骑士”的《圣经·新约·启示录》,其中的第四名骑士正骑着一匹苍灰色的马:“我就观看,见有一匹灰色马;骑在马上的,名字叫作死,阴府也随着他;有权柄也赐给他们,可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽,杀害地上四分之一的人。”(《启示录》6:8)后来,一首非裔美国人的“圣歌(Spirituals)”也以“Pale Rider”为题。而生于1890年的美国著名女作家凯瑟琳·安·波特(Katherine Anne Porter)则在听了这首“圣歌”后创作了一篇带有自传性质的小说《灰色的马,灰色的骑士》(Pale Horse,Pale Rider)。其中的年轻女主人公在西班牙流感中病倒,因发烧而思维混沌的她陷入了童年回忆和对赴欧参战的未婚夫的思念中……斯宾尼女士在读过这本小说后一定认为“第一次世界大战”和“西班牙流感”恰好与本书的主要内容相契合,而代表“死亡”的“灰马骑士”更是对西班牙流感的最佳隐喻。由此,在确定译名时,相较于“灰白”,“苍白”在中文语境里或许更能突显疾病与死亡的色彩,以及当时所弥漫的悲凉氛围。所以,身为译者,我相信“苍白的骑士”更能表现作者想通过“Pale Rider”来传递的意味。

作为一名科学记者,斯宾尼女士在本书中展现了严谨的科学思维,循序渐进地逐层揭开了西班牙流感的面纱。她先从人类社会的初始阶段讲起,告诉我们传染病是与人类文明同步诞生的。然后,在对历史记载中几次著名的传染病大流行,特别是以1890年的“俄国流感(Russian Flu)”为代表的几次可被确定为流感的大流行病简作介绍后,便将西班牙流感的前情提要渐次铺陈开来。具体到西班牙流感的暴发,作者并非从有关流感的医学知识入手,而是以“西班牙流感”的定名为契机,分别讲述了这场大流行在世界各地的暴发、发展以及相互之间的关联,进而通过不同人物的记忆碎片拼合出一幅大流行的全景图。

在谈及病毒之前,斯宾尼女士重点讲述了在1910年代末面对流感全球大流行时,人类的医学知识是多么匮乏和无效。我们今天已然习以为常的许多事物,在100年前尚不存在。科学家们的勇敢探索是无数医学发现的必要前提,虽然这个过程中会出现非常多的错误和失败。到了21世纪,人类对病毒的认识已经非常全面,却仍然没有开发出彻底杀灭病毒的药物,而且疫苗的作用也并非完全有效。面对病毒造成的传染性疾病,我们只能采取一些缓解症状的医疗措施,同时期待人体能够发挥自身的免疫功能以抵御病毒。

今天的我们在面对传染病大流行时都知道要戴口罩、勤通风、多洗手和避免聚集,而这些措施显然要基于人类对病毒传播机理的了解。但在100年前,那时的人们还不确定病毒这种物种是否真的存在,也没有见过它的样子,更不了解这些疾病的传播途径。所以,今时今日的人们其实很难真正理解当时代人心中的恐惧与惊慌。斯宾尼女士在第7章和第15章中都提到过流感在选择牺牲品时所表现出来的令人既恐惧又迷惑,甚至是毛骨悚然的随机性。由此可见,如果我们再遇一次新发的传染病大流行,就像2020年的新冠肺炎,在对其作充分了解之前,恐慌和茫然无措恐怕仍旧在所难免。

对于西班牙流感的起源,作者对现存的三种假说逐一作了分析。无论是美国中部田纳西州的新兵训练营,还是1918年西线战场后面的英国军事基地,抑或是远东的一座小村庄,每一种假说都有一定的依据,却又无法形成完整的证据链以便最终盖棺定论。病毒学和流行病学的最新发展,以及更多史料的发现,使今天的科学家掌握了越来越多的线索。但是,斯宾尼女士的目的并不是要引领读者去探究哪一种假说更可靠,或哪一个地方才是西班牙流感的真正发源地,而是要启发我们思考,避免轻易得出结论。一场全球大流行的开端,当然有其确定的时间和地点,这本来就是流行病学研究的一项重要内容。但是,确定发源地的目的应是以此开展对相关致病微生物的研究,并为疾病的预防和治疗提供依据,而非去追究某个“零号病人”或发源地居民的责任。在对三种假设的探究中,作者形象地描述了世界各地当时的医疗卫生状况,更加有力地说明了建立科学完备的传染病报告系统对于遏制大流行的重要性。

二

在描绘了西班牙流感的全景图以后,作者在第六部分用三章的篇幅对病毒,特别是对流感病毒的性状、分类、致病机理和进化过程作了详细的解读,进而又对流感和其他流行病的传播途径,包括影响其传播的各种因素作了分析。至于近来流行的“群体免疫”,作者更是以南非为例:当地最早的流感病人是由运送南非劳工从欧洲战场回国的船只带来的。在人们尚未察觉的情况下,零星的病毒从德班(Durban)顺着铁路线悄然抵达位于威特沃特斯兰德(Witwatersrand)的金矿开采区,从而使当地出现了一些温和的流感病例,同时也给金矿所在的纳塔尔省(Natal)的居民带来了一定的保护。几个月后,当流感病毒大肆来袭时,该省的疫情比周边铁路线辐射范围之外的省份要好得多,死亡人数也低得多。其中的原因恐怕就是周边省份的居民没有暴露于早先的温和病毒中,在一定程度上可以说没有像纳塔尔省那样形成“群体免疫”。这样的例证足以让我们对这个听似残忍的概念从现实层面作充分的了解和思考——这到底是否一种可行的、有效的防疫途径?其中的利弊又有哪些呢?

此外,众所周知,病毒的传播能力和致死能力通常是成反比的,就如同我们常说的一句俗语“锥子不能两头尖”。听上去似乎病毒也非常聪明。为了得到向新的宿主传播的机会,它们一般倾向于不杀死宿主。而那些凶狠无比的高致死性病毒,往往传播能力并不是很强。最典型的例子是“埃博拉病毒(Ebola)”,它的致死率很高,但并没有像西班牙流感那样形成全球大流行。对比2003年的非典型肺炎和2020年的新冠肺炎,我们也可以发现SARS冠状病毒(SARS-CoV)的致死率高,但是传播能力相对低于新冠病毒(2019-nCoV);相反,新冠病毒的致死率低,但是传播能力远在SARS冠状病毒之上。其实,这并不是病毒真的具有主动选择的能力,而是它们在不断变异的过程中自然选择的结果。一个变异如果让病毒的致死率降低了,宿主的生存概率就会提高,就能把病毒传染给更多的宿主,那么这种变异的病毒就比其他病毒有了更多的生存可能性。

但是,作者在书中提到过一个特殊的案例,那就是1918年西线战场上的战壕。这样一种密集拥挤的环境——特别是其中的人员向外部移动的可能性并不高——为西班牙流感病毒提供了绝佳的宿主群。不需要感染后的宿主通过远距离移动将病毒传播出去,这个环境中就有足够多的宿主可以使病毒大量地繁衍。因此,病毒可能也就不需要为了维持自身的传播机会而保存宿主的生命,反正宿主在死亡前可以很轻易地将病毒散播出去。这样的结果势必使西线战壕中流感病毒的传播能力和致死能力同时得到提升,进而犹如一把“两头带尖的锥子”折磨着可怜的士兵。当然,这种理论尚需要更多的病毒学和流行病学研究进行验证。可它至少在提醒我们,在决定某些防疫措施时,是否要多考量一个维度?比如在某个完全封闭的区域内,病毒会否发生致死率和传染率双双提升的变异,从而带来意想不到的损害?

当然,时代早已不同,社会经济发展程度的差异也远非“巨大”所能形容,有些100年前的出色经验可能不再适用于今天,但我们仍能从中窥见决策者的智慧和勇气。与人们出于直觉的看法相反,纽约有一位负责儿童卫生的官员,她力劝上司不要关闭学校。理由是,儿童在学校里能受到更悉心的照看,出现不适可以即刻采取措施,而且学校提供的午餐能够让穷苦人家的孩子补充更好的营养,从而提高抵抗力。还有一个重要的理由,即学校可以将各种有关疾病的知识和防疫的良好习惯教给学生,并由他们带回家里,进而在社区中更广泛地传播。可以想见这个决定会遇到多么大的阻力,好在结果证明,1918年秋季的流感并没有在纽约的学校中大面积暴发。

三

本书并非一本枯燥的学术论文,只能供象牙塔里的学者进行研究。除了对有关学术文章和各种研究成果的引用,作者还通过广泛的梳理,发掘出一个个西班牙流感亲历者的记忆,通过这些个人经历,读者能够更好地对发生在100年前的那场浩劫感同身受。每一位患者,每一名病殒者,都不应被视作一个无色无味的数字,他们是有血有肉的人,和你我一样,都曾拥有喜怒哀乐。不论是举世闻名的政治家、成就斐然的艺术家,还是普通的工人或农民,也不论他们生活在最发达的资本主义大都市,还是贫穷落后的殖民地小村落,更不论他们的宗教信仰和种族肤色,在这样大的一场灾难中,他们都成了人类社会中的普通一员——同样的脆弱,同样的无助。

譬如,书中有两处生动的描写令人印象深刻。一处是美国运兵船利维坦号(Leviathan)上的惨状,“这艘船上的乘客在航程中目睹的景象就如同但丁笔下的地狱一般恐怖。在士兵的舱房里,铺位之间的空隙非常狭窄,照顾病人的护士很难不踩到地上的血迹。因为半昏迷的病人不能睡在上铺,只好让他们躺在外面的甲板上。很快,甲板就滑溜溜地沾满了血迹和呕吐物”。另外一处是巴西里约热内卢在疫情肆虐下的场景,“在我们那条街上,从窗子望出去,你就能看到大片的尸体。人们把尸体的双脚撑住,使其靠在窗台上。这样,公共援助机构就会来把尸体运走。但是,这项服务不够及时,最后空气中开始弥漫臭味,尸体开始膨胀腐烂。很多人就把尸体直接扔到了街上”。如此恐怖的场景几乎令人不忍卒读。书中除了各种统计数据和分析研究,字里行间无时无刻不透露出来对罹难者凄惨命运的悲悯,对幸存者遭受苦难的同情,以及对人类文明未来风险的忧虑。

作为一个英国人,作者的视角没有只局限在西方发达国家。但是,和所有研究西班牙流感的学者一样,她所遇到的最大困难是历史资料的匮乏。20世纪初,发达国家的传染病防治体系,包括疾病上报系统,都尚且处于萌芽状态,更何况广大的第三世界国家和殖民地地区了。斯宾尼女士对此选取了印度和中国展开详细的描述,这两个人口基数巨大的国家在当时十分缺乏全面可靠的统计数据,而且各种流行的传染病往往被混淆在一起难以分辨,很多学者只能估算其患病者和病死者的数量。不同学者的估算数值差异甚大,从而严重影响了全世界统计数据的准确性。在有关中国的内容中,作者对伍连德赞誉有加,他出色地应对了1911年爆发于中国东北的肺鼠疫,“几乎凭借一己之力创建了一套现代化的卫生体系”。可即便如此,当1917年底山西开始出现疫情时,伍连德虽然冒着被当地百姓围攻的风险取得了人体组织样本,却依然未能正确判断出这是一场具有极强传染性的流感。所以,这恰恰表明了当年疫情的复杂性程度以及医学工作者所面临的种种困境。

[英] 劳拉·斯宾尼著《苍白的骑士:西班牙流感如何改变了世界》,祁长保译,社会科学文献出版社,2021年4月

四

正如副标题“The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World”所示,西班牙流感对世界造成了怎样的影响——这是作者在本书中所要探讨的另一个重要话题。就短期来讲,最显而易见的影响是它在一定程度上缩短了第一次世界大战的进程。西线战场上的士兵在流感折磨下战斗力明显下降,对阵双方都无力再战。特别是在德国一方,协约国的封锁已经让其后方百姓生活饥寒交迫,流感的进一步打击成为压垮德国战争意志的最后一根稻草。而对爆发革命后提前退出战争的沙俄来讲,流感对其国内的紧张局势起到推波助澜的作用。在停战之后的和平进程中,参与巴黎和会的各国政要同样受到流感的侵袭,甚至一些重要人物患病的情况也可能对和约条款和战后国际格局产生了影响。

在战争旋涡的边缘地带,一些并未直接参与战争的国家同样被这场大流行严重影响了历史进程。在南非,黑人在大流行中的死亡率很高,而白人当局对疫情的应对不当加剧了国内的种族矛盾,最终以相关法律的出台确立了持续半个多世纪的种族隔离制度;在印度,“圣雄甘地”被流感击倒后错过了争取独立斗争的几个关键节点,但是一些独立运动组织积极参与了防疫活动,从而使得原本由精英阶层主导的独立运动开始获得下层民众的支持;至于中国,作者则引述了鲁迅的小说《药》以作为新文化运动和五四运动中倡导西医和反对中医药潮流的代表;而在太平洋岛国西萨摩亚(Western Samoa),当地居民对于来自外部世界的传染病非常脆弱,在西班牙流感中失去了22%的人口,如此惨重的损失放大了人们对新西兰统治当局的不满,最终掀起了争取独立的斗争。

最令人扼腕的当属美国阿拉斯加领地的尤皮克人(Yupik),他们在这场大流行中遭遇了灭顶之灾——损失了40%的人口。由于长期与外界保持相对隔绝的状态,尤皮克人在西班牙流感面前可谓不堪一击,美国政府和当地渔业公司均未能提供及时有效的救助,致使居民大量死亡,不仅许多家庭绝户,一些村庄也整体消亡,更有甚者,偏远村庄里的流感病人死去多日都无人发现,遗体早已被无人喂食的雪橇犬啃食。“奈伦奎克(nallunguaq)”是尤皮克人内部的一种习俗,即为了减轻痛苦的心理负担,人们绝口不提过去的惨痛经历,就如同从未发生过一样。西班牙流感不仅给幸存的尤皮克人的心灵带来了巨大创伤,而且从根本上动摇了该族群的社会文化基础。人口的减少和流感孤儿的离去使传统的生产方式无法延续,大量老人的死去更使得文化传统发生断裂。可以说,在造成当下阿拉斯加原住民困境的各种因素中,以西班牙流感为首的传染病大流行发挥了相当重要的作用。

从长期来看,西班牙流感的大流行对全人类的医疗卫生事业产生了深远的影响。在此前已经初步形成的微生物学的基础上,病毒学作为其重要分支得以形成和发展,传染病的报告和防治体系得以完善,欧美发达国家和新兴的社会主义国家苏联也由此开始建立全民医保。可以说,今天在全球得到广泛认可的由国家主导的对全体国民提供基本医疗保障的理念,正是从1918年西班牙流感大流行之后才逐渐为各国政府和人民所接受。与此同时,以协调各国防治传染病大流行为目的的国际性公共卫生组织也开始建立。数个不同的组织几经波折,终于在第二次世界大战后融合形成了在当今全球抗疫中不可或缺的“世界卫生组织(World Health Organization)”。

在对公共领域造成强烈冲击的同时,这场世纪灾难给人类个体带来的影响同样巨大,它改变了无数家族的命运,重塑了无数个体的人生轨迹。正如第17章的标题“被替换的历史(Alternate histories)”,有太多“如果……那么……”的假设围绕着大流行中的每一个人。不同于我们更熟悉的其他一些传染病大流行,在1918年西班牙流感中被夺去生命的主要是“处在生命的黄金阶段”的二三十岁的年轻人,而且以男性居多,死亡者的年龄峰值仅为28岁。这种现象使得大流行对社会生活的冲击更加严重,劳动力的缺失在很多地方导致了继发的饥荒。不仅是很多家庭的支柱轰然倒塌,还有无数年迈的父母不得不承受丧子之痛。至今仍无法确切解释的是,虽然西班牙流感中的女性感染率低于男性,但是怀孕妇女的感染率要远远高于同龄女子,而且更易发展成肺炎,所以死亡率也就更高。即使那些幸存下来的,即出生后的孩子,他们在身心健康和未来发展上也很可能要比其他时段出生的人更显弱势。人们通常用“失去的一代(Lost Generation)”指称那些丧生在第一次世界大战中的年轻人,这一说法最早源自英国作家维拉·布里顿(Vera Brittain)的小说《青春作证》(Testament of Youth)。斯宾尼女士则从另外一个角度出发,认为那些被西班牙流感夺去生命的孕妇腹中的胎儿才更是恰如其分的“失去的一代”。当然,并非每个人都受到了损失,也有少数人的命运因这场灾难而发生了积极的转变,比如说唐纳德·特朗普(Donald Trump)——在祖父死于西班牙流感以后,他的祖母和父亲将继承而来的遗产投入房地产业,后来才造就出他这个“据说身家几十亿的地产大亨”。

现代医学告诉我们,流感病毒对人体的伤害并不只限于呼吸系统,它对人体各个器官都有可能造成损害,其中对神经系统的影响甚至可以形成慢性的功能失调。除了视觉和听觉受损,人们还发现很多西班牙流感幸存者的精神状态出现了异常。所以,在病毒造成的全球大流行中,只关注遏制传播还远远不够。那些“康复”后的病人仍然需要持续关注。当躲过感染的幸运者在为自己的好运气暗自庆幸时,或者当人们为了成功阻遏病毒的进一步扩散而欢呼胜利时,请不要忘记那些不幸者——在大流行中失去生命的人,他们为人类提高对抗疾病的能力同样作出了不可磨灭的功绩;从传染病中保住性命的人,可能还要经受各种并发症和后遗症的折磨,他们的人生很有可能就此改变,被迫沿着一条“被替换的”道路走向未来。

斯宾尼女士发现的一些资料表明,西班牙流感可能造成一些康复后的病人陷入精神抑郁和早发性痴呆。在此基础上,大流行对文学和艺术领域的影响同样举足轻重。作为对启蒙运动的反思,浪漫主义兴盛于18、19世纪之交。经过19世纪下半叶第二次工业革命的巨大发展和科学技术的进步,西方社会对人类未来的乐观态度在20世纪初达到顶峰。而持续四年多的第一次世界大战冷酷地浇灭了人们心中的美好憧憬。接踵而来的全球大流行造成了更多的死亡,给人类的心灵留下了史无前例的创伤。人们惊愕地发现,在这场大流行面前,“科学的全部成就都无济于事”。这种惊愕甚至造成在大流行过后的最初阶段,许多文学家对流感题材采取了回避的态度,这种情况或许正是缘于它残忍得令人不知所措。“流感之后的艺术与之前大不相同了……在1920年代,整个艺术领域都希望切断与浪漫主义的联系,剥离、削弱并摆脱受到误导的前一个时代的欣欣向荣。”有人抛弃了浪漫主义和现实主义,重新回归古典主义的怀抱,也有人转向了战前就已经出现的现代主义。作者列举了许多文学家和艺术家,从他们的作品里拣选出与西班牙流感有关的丝丝缕缕,具象地阐明了大流行对20世纪上半叶文化领域的影响。

“后记”部分的题图是一幅美国摄影家阿瑟·摩尔(Arthur Mole)拍摄的“活生生的照片”。成千上万名士兵身着不同颜色的制服,组成一幅幅具有爱国主义意味的图案。因为当时没有直升机或无人机从正上方拍照,所以摩尔只能站在一个25米高的可移动观景台上,通过不断地移动位置,直到形成适当的距离和角度,使镜头中的图像达到最佳效果。作者将这种独特的摄影方法视同比喻,即对西班牙流感这类重大历史事件的研究必须假以时日,正所谓“距离产生意义”。虽然历史资料匮乏,作者依然重点分析了人类记忆,特别是所谓“集体记忆”的形成和发展,从而突显了全球大流行在“记忆—遗忘”曲线上的沉浮。

五

黑格尔认为,人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训。虽然已经过去了100多年,人类又经历了几次流感和其他病毒性传染病的大流行,直到今天还在与一种新型病毒奋力抗争。对于西班牙流感,不论学界还是社会,至今仍存有很多尚待进一步探究的疑问。但是从已知的场景中,我们已经领略了如此多的遗憾和惋惜,有很多类似的事情竟然一次次地发生,直到今日依然出现在我们中间。基于此,对1918年西班牙流感进行研究已远不止于医疗史的范畴,它更重要的意义在于帮助我们更好地理解和面对下一场传染病的全球大流行。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司