- +1

从“向荣面坊”到中央档案馆:中央文库“完璧归党”始末(上)

原创 朱国明 档案春秋

1949年9月14日,天下着溟濛细雨,汉口路193号新生的上海市人民政府大楼前出现了一辆毫不起眼的胶皮两轮车,车上齐整地摆放着16只用油纸遮盖的箱子,箱子里是104包中共中央极其珍贵、十分机密的历史文件。

押车者是位身材墩实的中年男子,名叫陈来生,自1942年7月奉党组织之命秘密保管这些文件,迄今已过了七个年头。如今他和他保管的地下档案库,都告别了漫漫长夜,迎来了解放不久新上海的空气和阳光。今天,他根据上级领导的指示,从成都北路“向荣面坊”的家——中央文件库最后一个保藏地,亲自押车,冒雨步行近十里,要将车上的全部文件移交给新政权的市委组织部……

“没有纸边”的“一号机密”

多年后,陈来生在回忆中写道:

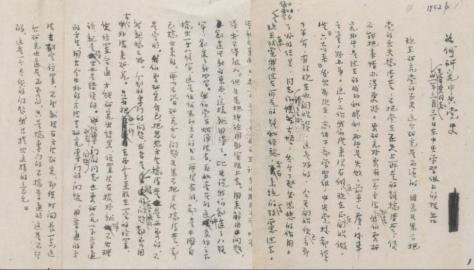

1942年吴成方命我做保藏中央文库的工作,直到1949年上海解放。上海解放后,我的领导人陈蕙英命我把中央文库交给中共上海市委第二书记刘晓。1949年9月14日刘命市委组织部组织处副处长王致中接收了中央文库。我请市委组织部写了收据给我。

上海市委组织部检查验收后,当即用毛笔在公笺上写下收据:“兹收到陈来生同志自一九四二年七月起所负责保管的从我党诞生时起至抗战时之(1)中央各种(届)会议记录、决议案档案(2)……总计壹百零肆包,分装十六箱,均照数点收。经检查后,此由陈来生同志负责保管的七年间未受到霉烂、虫蛀、鼠咬等半点的损伤,特此证明。”中共上海市委迅即将此批文件转交华东局办公厅,华东局迅即发电上报中央。

中共上海市委组织部关于接收陈来生保管的中央文库档案的证明(上海市档案馆藏)

1949年9月18日,华东局办公厅收到中央办公厅发来的一份三个A字级的由毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德四位领导人批阅签发的电报,电文说:“大批党的历史文件,十分宝贵,请你处即指定几个可靠的同志负责清理登记,装箱,并派专人护送,全部送来北平中央秘书处,对保存文件有功的人员,请你处先予奖励。”这里,毛泽东亲笔将原稿中“有功的同志”改成“有功的人员”。

1949年10月13日,《解放日报》刊登了中共上海市委给陈来生的嘉奖信。1950年2月下旬,华东局将再次清点登记分装成16箱的中央文件全部送至北京,上交中央秘书处。当时参加清点、护送文件的是华东局档案处处长,后成为上海市档案馆首任馆长的罗文。护送前,他担心原先装文件的个别用木条钉成的木箱会散架,将之换成皮箱。

中共上海市委给陈来生的嘉奖信(上海市档案馆藏)

1949年10月13日,《解放日报》刊发关于陈来生受嘉奖的报道

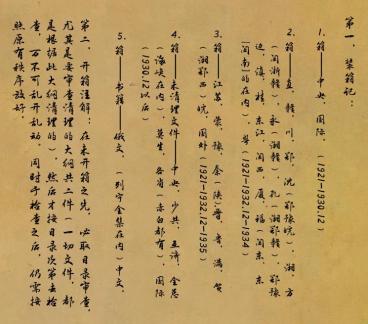

1950年3月,中共中央秘书处在给中央办公厅的《中央秘书处关于接收上海陈来生所保存材料的情况报告》指出:陈来生保存的这批文件“在15000件左右”,其中包括1922—1934年的中共中央文件、中华苏维埃政府的文件、红军文件、国际文件和各地党委文件等,“这些材料大体是按地区和机关单位捆包的,也有些各地材料是混合包装的。”至此,在党的诞生地上海被秘密保藏了二十二年的中共中央地下档案库,安然无恙地移交北京,完璧归党。

现今,在中央档案馆库房里,有一大批“没有纸边”的文件,它们源自被称为“中央文库”的地下档案库,堪称党的“一号机密”,也被誉为中央档案馆的“镇馆之宝”。

让我们追溯历史长河,探寻文库之源……

中央文件历险记

中国共产党成立后,中共中央机关长期驻沪,在活动中形成了大批党的文件。建党初期,中央机关职能部门并不健全,当时并没有设一个专门的机构保管文件,文件的起草、经办和保管都是由党的领导人直接处理的。当年中央局宣传主任李达的寓所南成都路辅德里625号就保存了大量党的文件。

1927年,中共中央从武汉迁往上海后,经周恩来的建议,中共中央秘书处租下戈登路(今江宁路)恒吉里1141号,辟为阅文场所。图为中共中央秘书处机关(阅文处)旧址

1926年7月,中共四届三中全会通过的《组织问题议决案》确定“增设中央秘书处,以总揽中央各种技术工作”,秘书处下设的文书科承担文件阅览、保管和收发等职责。翌年10月正式成立文件保管处,是统一保存党中央机关文件材料的专门机构。

上世纪八十年代后期,笔者采访张纪恩时,他告诉笔者,当年文件保管处设在江宁路美琪大戏院附近一条弄堂的石库门房内,距文件阅览处不太远。上海市档案馆在拍摄《中共中央地下档案库》纪录片时曾想将此遗址拍进去,但因张纪恩长年驻守阅文处,他也找不到确切的保管处遗址,这一镜头只能付之阙如,仅留下一句脚本文字。至于保管处何时与阅文处合并的,还留待研究。

1927年蒋介石在上海制造四一二惨案,同年七月汪精卫在武汉发动反革命政变,党中央机关从武汉迁往上海,被迫转入地下,以“家庭化”方式掩护地下活动,以店铺作为秘密联络点。秘书处文书科长兼文件保管处负责人张唯一与下属工作人员于达、张小妹(晓梅)三人组成一个“家庭”。

张唯一

张唯一社会职业是木器行老板,于达和张小妹假扮夫妻,公开身份是张唯一的儿子儿媳。以后文库迁入公共租界戈登路(今江宁路)恒吉里1141号秘书处机关,与文件阅览处共存。阅文处负责人张纪恩也将这幢一正两厢三开间的房屋布置成一个“大家庭”。

1929年3月28日下发的《中共中央秘密工作委员会关于秘密技术工作的规定》要求各机关“存文件必须用单幢房子”,将文件与机关分开,既能减少文件被敌人查获的风险,也能相应增强机关的安全。然而,随着革命形势的发展,中央和各地各级组织间的文件来往日益频繁,形成的文件日益增多。

1930年4月19日《中央对秘密工作给中央各部委全体同志信》指示:由于环境恶劣,各机关内部不宜保存文件,凡“不需要的文件,必须随时送至保管处保存”,由是保管处文件激增,至1930年已累积了二十余箱档案文件。后文件保管处撤销,其工作交由新成立的中央文库。

1930年6月6日,中央发布《关于建立秘密工作的通告》,规定“不需要的文件,必须随时送至保管处保存”(上海市档案馆藏)

嗣后中央一些部委文件均在右上角标有“存文、组、宣、毛”字样,排列位首的“文”即指中央文库。周恩来作为中央政治局常委、曾分管秘书处工作的中央秘书长兼中央秘密工作委员会负责人,直接领导了文库的筹建并指导文库工作。

1931年初,一次周恩来到中央秘书处查用文件,当即对秘书处负责人黄玠然说:现在你们保存的文件很杂乱,不便于秘密管理。指出应区别不同的情况分类整理保管,并向黄玠然建议:可请阿秋(指瞿秋白)提出几条整理文件的办法。此建议在中央常委会上形成了决议,瞿秋白欣然受命,于当年4月9日完成了《文件处置办法》的起草工作。

瞿秋白

《办法》共七条,制定了文件材料的分类方案,规定了文件分类整理、编目、留存、销毁的原则和方法,对文件的完整性及将重要机密的文件与一般事务性文件分别处理等,都提出了具体措施。它是我党最早的档案文件管理条例,特别适应秘密工作环境的需要。

瞿秋白还在《办法》末尾加了条“总注”:“如可能,当然最理想的是每种两份,一份存阅(备调阅,即归还),一份入库,备交将来(我们天下)之党史委员会。”瞿秋白还着重把“将来”两字引人注目地圈了出来,它体现了老一辈无产阶级革命家高瞻远瞩的胸怀,在革命处于低潮的年代仍对党的事业充满必胜的信念。

周恩来审阅了《办法》草案并作了批示:“试办下,看可否便当。”并作补充指示:“文件要一式三份,一份放在上海市内保存,一份放在郊区农村,一份送存中央苏区。”

瞿秋白1931年的手稿———《文件处置办法》(中央档案馆藏)

上海市内保存即中央文库的那套,由秘书处文书科长张唯一负责,他也是中央文库首任负责人、保管员,与周恩来直接联系。放在郊区农村的那套,由中央特科负责,当时特科负责人顾顺章并未按周恩来指示将文件隐藏在郊区,却由虹口唐山路肖公馆当佣人的岳父张阿桃与另一佣人龚阿根将全部文件埋在马房(男佣住房)的石板底下。而要送存中央苏区的文件,限于形势所迫未能实现。

1933年初中央机关撤离上海迁往苏区时,为了保证文件的绝对安全,将中央文库就地留在上海,并未随机关迁走。按中央有关规定,另有一套文件由驻苏联莫斯科的共产国际代管(即“存文、组、宣、毛”的“毛”,“毛”指共产国际)。

1931年4月和6月,顾顺章和中共中央总书记向忠发先后被捕并叛变,这给中央文库带来了前所未有的风险。向忠发叛变的次日凌晨,根据其交代,一群中、西巡捕会同几名国民党特务闯入戈登路阅文处机关,抓走了负责人张纪恩及张越霞夫妇,幸亏两天前中央刚派来徐冰和浦化人两位党员将阅文处内两箱临时文件运走了。

中央特科机关旧址

也幸亏早在顾顺章叛变前,中央与周恩来已预判形势严峻,命张唯一带领工作人员将文库搬出戈登路机关,转移至位于凯自迩路(今金陵中路)的张唯一家中。在获悉顾叛变消息后,又第一时间通知张唯一再次紧急转移文库,从而避免了一场劫难。

周恩来放心不下的是顾顺章保管的那套文件,他曾带领特科成员向顾的家人追问文库藏身之地,未果,遂命陈赓继续寻找文库下落。陈赓曾在顾顺章离沪前住过的威海卫路房内搜到一封没有收件人地址的未发信,信封上写着“顾令岳”收,陈不知这就是顾岳父张阿桃的代号,线索就此中断。

陈赓

1933年春末夏初的一个深夜,化了装的陈赓叩开了南京细柳巷41号顾顺章的家门。顾顺章叛变两年,深知中央特科红队锄奸厉害,在此深居简出,行踪诡密,今突见昔日队友深夜来访,吓得半死。

鉴于顾的叛变使我党损失惨重,苏区中央于1931年12月1日发布了《苏维埃临时中央政府人民委员会通缉令——为通缉革命叛徒顾顺章事》,由毛泽东亲自签发的这份通缉令历数顾的种种罪行,并通告全国,无论在苏区或白区,每个革命者都有责任缉拿和“扑灭”叛徒顾顺章。

然而这次陈赓并没有当场处决顾顺章,两人在楼上房间作通宵交谈,直至天色发白陈赓才离开顾家。陈赓这次冒险见顾,一个重要目的便是想弄到那套绝密的中央文件。他知道顾虽叛变,却没有向敌人交出那套文件。顾为了保命,当时向他隐瞒了文件下落的真相,致使顾在被蒋介石处决后,中央还在查找那套文件,直至全国解放后仍没有放弃这一努力。

1942年2月,毛泽东在中央高级学习组作《如何研究中共党史》报告时指出,1928年中共六大以来的党史更应重点研究,并要求各地“一定要找这些文件” (中央档案馆藏)

1979年10月,邓颖超同志出席中央档案馆建馆20周年庆祝活动,又提出此事,并要中央档案馆派人去上海找这个档案库。根据邓颖超指示,中央档案馆派员与相关部门进行了周密调查,终于弄清了真相:1931年11月底,顾顺章从南京潜来上海,为其岳父举行葬礼,临回宁前顾悄悄将龚阿根召来,要他将以前与岳父张阿桃一起埋在肖公馆马房石板下的文件统统烧掉,“留着会害人的”。

龚阿根遂与顾的小舅子张长庚一起重新挖出全部文件,焚烧殆尽,二万余份文件整整烧了一夜。至于顾顺章为何没有将他保管的那套文件向敌人交代及为何又要焚毁,现在分析,只能说是顾私欲膨胀,出于避免连累家人及保护自己的目的。自此,三套中央文件,除了在苏联共产国际代存的一套外,国内只剩张唯一保管的那套了,弥足珍贵,不容闪失。

用生命守护“一号机密”

由于张唯一既要保管文库,又要处理秘书处一摊子工作,出于秘密工作原则,中央决定张仍担文库领导之责,另觅专人保管文库。1931年周恩来在撤离上海行将赴中央苏区之前,为他一直牵挂在心的文库落实了保管人选。

据陈为人妻子韩慧英回忆,1931年12月上旬的一天夜晚,周恩来突然来到他们在静安寺路(今南京西路)明月坊的家,在简单交谈之后,周恩来开门见山对陈为人说:“我是无事不登三宝殿,今天来,就是请老兄担任一项特别任务来的。”什么特别任务?就是保管中央文库。

陈为人是中共早期党员,曾参加过上海共产主义小组活动,1921年春进入苏联莫斯科东方劳动者共产主义大学学习,翌年春奉调回国,担任过中共满洲省委书记,具有丰富的对敌斗争经验。他曾三次入狱,在狱中受尽严刑拷打,却始终严守党的秘密,是一位绝对忠诚的共产主义战士。1931年11月,他刚被组织营救出狱,安排在上海静安寺路明月坊家中静养。

陈为人在东北开展革命工作时的照片

陈为人夫妇接受任务后,立即隐蔽起来。他们不参加党的会议,也不参加飞行集会、游行示威、撒传单等活动,为的就是要尽量避免暴露身份。陈为人是湖南人,他开了一家湘绣批发店,白天身穿一套考究的高档服装,以老板的身份做“生意”,到了晚上,关上大门独自回到楼上亭子间,拉严窗帘,扭亮台灯,开始通宵达旦地整理文件。

他根据《文件处置办法》进行了合理分类和重新装箱,还设计了一套查阅文件的《开箱必读》。又把密写于各种书刊上的信函抄录下来,把原印于厚纸的文件抄写在薄纸上,把大字改成小字,把文件的空白边裁掉,目的就是为了压缩体积,减小目标,有利隐藏,也便于转移。几年下来,原来的二十多箱文件,已缩减为六只大箱子,最后压缩成四只大箱子。

在敌特如网叛徒满街的险恶环境里保存党中央机密文件,随时都有生命危险。夫妇俩曾经宣过誓:“我受组织委托,保管党的文件,定以生命相护,万不得已时,宁可放火烧楼,与文件俱焚,也绝不让敌人得到它们。”为保证文库绝对安全,住地周围一旦情况有异就得转移,几年来不知搬了多少次家,也积累了丰富的对敌斗争经验。

韩慧英

有一次他们搬到霞飞路(今淮海中路)一户白俄人家楼上,房东是个白俄老太,两家关系热络,她还替陈为人刚诞生的女儿取名玛利。她那在巡捕房谋事、整天骑着摩托车满街乱窜抓共产党的儿子,做梦也想不到他家的房客竟是条“大鱼”……

我当年采访过韩慧英的妹妹韩慧如,她提到陈为人的几个孩子很懂事,特殊的家庭环境使孩子们都早熟。据陈为人二儿子陈爱伦回忆,他们家在童年时经常要搬(今天这些具体地址已无考,也无法准确统计文库在上海市内究竟转移了多少次),不管搬到哪里,他家阁楼上总要放一盆火炉,春夏秋冬常年不熄。后来他妈妈韩慧英告诉他,那是为了以防万一,一旦遭遇不测,宁可焚楼烧房,毁家灭迹,与文件同归于尽,也不让一张纸片落到敌人手里。

秦鸿钧、韩慧如一家合影

陈为人驻守文库,不与外界发生任何联系,对外由他的妻子党内交通员韩慧英与张唯一单线联系。1932年2月,上海地下党组织又一次遭受极大破坏,与韩慧英单线联系的张唯一在秘书处机关被捕了,次日韩慧英去机关与张唯一联系,也被守候的特务抓捕了。

陈为人从我党内线获知这一消息,他无暇考虑营救妻子的事,火速找房转移文库,以木材行张老板的身份花每月三十块银元的高价租下了可免铺保的小沙渡路(今西康路)合兴坊15号一幢单独的三层楼房,费尽心力将全部文件箱和三个孩子搬了进去。

1932年,陈为人租下小沙渡路合兴坊15号(今西康路560弄15号),作为中央文库的保管场所(上海市档案馆藏)

文库安全了,但屋里再无妻子的身影,而一个长期没有主妇的家庭是会遭到怀疑的。他找到以前在狱中认识的共产党员李沫英,让她带着孩子住进家里组成临时“家庭”掩护机关。一段日子里李沫英利用在外当教师的微薄收入在经济上帮助陈为人维持机关。

上世纪八十年代后期我采访年逾八旬的李沫英时,她回忆起当年那段艰苦的日子,心情仍不能平静:

自从韩慧英被捕后,陈为人与党组织中断了联系,也中断了经济来源。他除了要担负起保卫中央文库的重任外,还得养活身边六岁的大儿子,三岁的小儿子和不满周岁的小女儿,家中生活十分困难,一天只能吃两顿红薯粥,捡菜场的剩菜皮充饥。最困难时,不得不把三楼的家具、衣服,甚至瓶瓶罐罐的杂物都卖了当了以维持生计,但为了掩护身份还得扮成有钱人家,底楼的家具一概不动,每月三十元房租从不拖欠。

为瞒过房东,他在楼下厨房煮好红薯后,盖上一片干鱼再往楼上端,让房东误认为“张老板”家伙食不错。而饭桌上那片鱼不准孩子动筷,因明天还得当“道具”使用,一片干鱼要用一个来月。陈为人二儿子陈爱昆日后回忆说:“平时,家里只吃红薯粥,天天吃,顿顿吃。长大后,我再也吃不下红薯了,小时候吃伤了。”

偏偏这时陈为人早年在狱中落下的肺疾又复发了,咳嗽吐血,无钱治疗,只能买几只萝卜权充水果润肺。才八个月的小女儿没有奶吃,光喝白开水,饿得哇哇直哭,陈为人只得把她的小手指塞进嘴里,止住孩子哭闹。

为了让文库有个安身之所,多苦多难的日子陈为人也得熬。他曾去找过鲁迅和何香凝寻求帮助,也硬着头皮找过冼星海的父亲借钱。当年夏天,他以“姐姐病重”为由写信给在河北家乡教书的妻妹韩慧如,让她速来上海。

韩慧英(右)和妹妹韩慧如的合影

刚满二十岁的韩慧如来沪后才得知姐姐被捕。她从小受姐姐影响,也懂革命道理,具有进步思想,同时也有着中国女性纯朴善良同情正义的品质。当年我采访韩慧如时,老人回忆此事眼圈还会发红。她说姐夫又要工作,又要带三个年幼的外甥,全部家务重担都压在姐夫一个人肩上,我怎么忍心离开这三个没有妈妈照顾的外甥。

她决定寄回校长给她的下学期聘书,留在上海的“家”里,帮助姐夫照看孩子料理家务,并将随身带来的多年积蓄三百块银元交给陈为人,用以支付房租和生活开销。以后她也协助陈为人做些零星的裁去文件四周空白纸边的事。

生活的艰辛压不垮陈为人,最让他焦虑的是还未找到党,无法与组织联系上。过去的党内地下联系方式都尝试过了,不奏效,所幸韩慧英在狱中未暴露身份,经组织营救出狱又回了到家中,继续与外界接触寻找组织。通过共产党员李沫英、罗淑章、毛道逊等多方辗转牵线,陈为人终于与中央特科的徐强(党内称老金)联系上了。

然而由于常年通宵达旦的工作,严重营养不良加上长期得不到治疗,陈为人病情日益严重,可他仍在坚持工作。1936年6月中旬,为了方便后人使用中央文库,他写下一份《开箱必读》,并作注解:“在未开箱之先,必取目录审查,尤其是要审查清理的大纲共二件(一切文件,都是按此大纲清理的),然后才按目录次第去检查,万不可乱开乱动。同时于检查之后,仍须按原有秩序放好。”

1936年6月,陈为人写下《开箱必读》

1936年底,陈为人遵照党组织指示,安全地将中央文库移交给下任保管员。刚完成转移任务回家,一进家门,他就大口大口吐血,昏倒在地。党组织得悉陈为人病情凶险,付了一笔昂贵的住院费送他进广慈医院,但他没住几天又偷偷溜回家。他对徐强说:“我已经不能为党工作了,但也不能再多花费党一分钱。”

1937年3月12日,陈为人默默地走完了他一生的战斗旅程,年仅三十八岁。弥留之际,嘴里还断断续续说:“我不死,我要工作,我不死,还要工作……”

(未完待续...)

杂志编辑:徐烜

新媒体编辑:方亚琪

排版:安熙坤

原标题:《从“向荣面坊”到中央档案馆:中央文库“完璧归党”始末(上)》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司