- +1

“别理德国人”为何没能给德国人“一个教训”

通常,人们趋向于从应然的角度、以线性的方式,理解罪责与改造间的关系:因为侵略者犯下罪行,所以战胜国施以惩罚,战败国社会理应认罪、悔罪和赎罪。对于战争罪责如何从战胜国外加的“清算”,转化为战败国社会内生的“内省”,我们局限于宏观与静态的俯瞰,缺乏微观和动态的剖析。

《从改造到自省——战后美国对德反亲善政策探微》一书试图另辟蹊径,通过解剖战后德国“大历史”当中的一朵“小浪花”——美国对德反亲善政策,从而管窥战争罪责在德国“从改造到自省”的内在机理。

别理德国人!——反亲善政策始末

1944年9月12日,艾森豪威尔以盟军统帅名义,指示开赴德国的盟军各部:“无论正式或非正式场合,都禁止以友善、友好或亲密态度与德国人接触”。

美国军方的文件把这项措施命名为“反亲善政策”(Non-Fraternization Policy),德国人称为“亲善禁令”(Fraternisierungsverbot)。无论政策也好,还是禁令也罢,其实质性内容都是一句大白话——别理德国人!

一份由十余个“禁止”组成的条令,钜细靡遗地罗列了“反亲善”的内容:

(1)压缩官方接触至最低限度,德国公职人员只有经过特殊授权才能与盟军打交道;

(2)禁止盟军留宿在德国人的房屋;

(3)禁止盟军和德国人通婚;

(4)禁止和德国人同时出席宗教活动;

(5)禁止进入德国人的住宅;

(6)禁止和德国人一起喝酒;

(7)禁止和德国人握手;

(8)禁止和德国人开展体育比赛;

(9)禁止接受或赠送礼物;

(10)禁止出席德国人的舞会或其他社交活动;

(11)禁止在街道、剧院、酒馆、旅店或者其他场合与德国人搭话(除非公务所需);

(12)禁止与德国人讨论和争吵,尤其禁止讨论政治或德国的未来;

(13)违者处以65美元罚款或者移交军法审判。

美国政府相信,只有通过“别理德国人”这种极端手段,才能给德意志民族“一个教训”,推动德国民众反思自身“集体罪责”,用蒙哥马利元帅的话说:“你们认为,应该由你们的领袖,而不是你们自己,为所有这些行径负责。但这些领导人是在德国人民支持下上台的。这个国家对他们的领袖负责。当你们取胜时,你们欢欣鼓舞、弹冠相庆、嬉笑开颜。这就是士兵们不和你们友好相处的原因。我们受命如此。我们这么做是为了拯救你们,让你们的孩子和整个世界免于另一场战争。”

不过,反亲善的构想并未奏效。1945年5月,英国伦敦的《星期日电讯报》刊登报道指出:亲善禁令形同虚设:“在德国禁止亲善的命令,就像当年美国的禁酒令一样,人们违反它的热情,远远超遵守它。”

对于当时的“亲善乱局”,《兄弟连》中留下了多篇生动的记载:“我们走到后院想仔细看看时,一个可怕的情景映入眼帘:两个美国步兵正友好地同两位德国姑娘交谈着。这一下子激起了福利(中尉)的反亲善狂热症,他把他们俩臭骂一顿,‘恶劣透顶、令人发指、严重违规、绝对禁止’,最后勒令他们离开。两位风流男子被告知必须执行‘反亲善政策’,不容辩解。”

不到一年,反亲善政策已经暴露出很多问题。美军将领在报告中吐槽道:“显然反亲善政策在士兵中间极不受欢迎,而且从很多方面看,他们的想法无可厚非。其中很多是‘男孩—女孩’问题。士兵们唯一有兴趣的就是与漂亮的德国小姑娘交往。坦率地说,我对这个问题不知何解。”

最终,1945年秋,盟国对德管制委员会取消了“别理德国人”的训令。

在二战结束前后波澜壮阔的“大时代”中,反亲善政策似乎只是一首“小插曲”。不过,如果从历史意识的角度重新审视,“给德国人一个教训”的反亲善政策,却为观察罪责观念在德国社会转化的过程提供了一个不可多得的“横截面”。

集体罪责

——反亲善政策背后的历史意识

反亲善政策的内核是集体罪责观念:全体德国人都须为纳粹罪行承担责任。虽然这种观点是一种政治立场,但是它与当时人们对德国历史的诠释关系密切。

借助德国历史教育学中的“历史意识”理论,本书梳理了反亲善政策的制定者、执行者以及德国社会对德国历史和集体罪责问题的诠释。

反亲善政策的产生,源于集体罪责历史意识的崛起。

二战前夕,“德国集体罪责”的思潮开始在英美两国悄然兴起。其中的代表是兼具德国流亡者、意见领袖和历史作家于一身的“公知”:艾米尔·路德维希(Emil Ludwig, 1881-1948)。

20世纪40年代初,路德维希出版一系列著作,旗帜鲜明地否定德国的历史和传统,主张纳粹的暴行源于德意志民族的劣根性:“希特勒的出现,并不是由于机遇,而确实是一种德国现象。一切怀着善良愿望的人们,试图说明希特勒与德国人的性格有所不同,这就错了。”

进而,路德维希等人提出只有“别理德国人”的方式,才能给德国一个教训:“如果我们在占领中的些许不便,能给德国人一个教训,让他们知道,他们的侵略行为不仅让他们再次战败,而且当他们向我们祈求同情时,我们对他们投以鄙视和厌恶的目光,那么这些代价都是值得的。”

虽然路德维希的历史论述存在很多缺陷,但它却契合了美国政府的决策取向。最终,美国军方采纳了他的设想,在集体罪责论述的基础上,制定了反亲善政策。

反亲善政策的始乱终弃则可以归结为失败的历史传播:盟军——反亲善政策的实施者和德国社会——反亲善政策“教训”的对象,都不认同集体罪责。

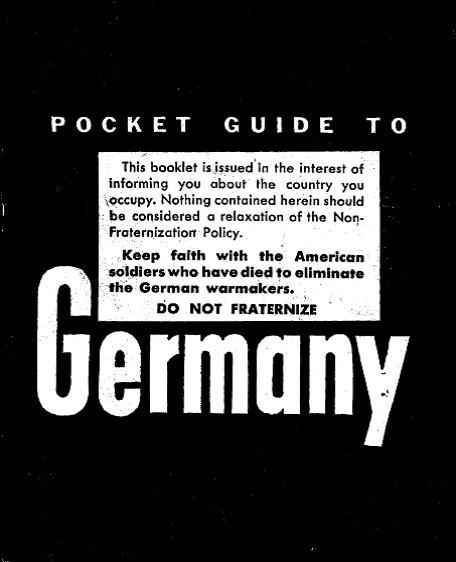

盟军高层意图通过“反亲善教育”,向基层士兵灌输集体罪责的历史观念。当时的宣传材料——《德国口袋指南》把妖魔化德国的历史叙述推向极端:“这(纳粹统治)是一个古老故事残酷的新版本——这个故事就是自古以来德国如何一再把民众组织起来武装成征服者。”

由此,《指南》推导出对德反亲善政策的必要性:“请忠于为了消灭德国战争狂人而牺牲的美军士兵。请勿亲善!”

然而,集体罪责的历史观念却未能说服反亲善政策的实施者——占领军士兵。通过在战后德国的所见所闻,基层士兵认同纳粹罪行的存在,否定罪责的集体性。《兄弟连》中的一则记载,典型地反映了这种复杂的心态:“不是所有美国士兵都被德国所诱惑,韦伯斯特就是其中之一。他怀着复杂的心态进入德国:他不喜欢德国人,他认为所有德国人都是纳粹。”

“但即便是韦伯斯特也不由得被德国所吸引……他在给父母的信中写道:‘迄今为止我对德国人的印象是整洁,办事高效,遵纪守法,’他们是经常上教堂做礼拜的信徒。”

结果,反亲善政策没有实现教训德国人的目的,反而在军中引发了一系列混乱。

同时,对于德国社会而言,反亲善政策没能简单地“给德国人一个教训”,而是反映出了历史观念传播的多元可能性:一方面,作为一种社会现象,“亲善问题”在战后德国不断发酵。“亲善者”——美国占领军的德国情妇,被视为盟国军事占领时期德国道德堕落和主权沦丧的象征,遭到各种文艺作品的不断挞伐,被钉在德国人历史记忆的耻辱柱上。

另一方面,作为一种历史意识,“别理德国人”背后的“集体罪责”观念,同样没有被德国社会普遍接受。社会公众对于纳粹罪责采取“集体抑制”态度,知识精英则在肯定“罪责”的同时,对其“集体性”展开了广泛而激烈的争论。例如德国历史学家梅尼克就在《德国的浩劫》中为德意志历史传统辩护道:“我们现在就怀着这样一种感情要反对常常是属于战胜者的阵营中的一种议论,即那种对于世界是不健全的东西,最初并不是源出于第三帝国,而是要更古老的多,是起源于俾斯麦,甚至于是起源于腓特烈大帝。”

从历史意识的视角看,反亲善政策的案例表明,德国社会认罪、悔罪和赎罪,不是外来的、单向的和一蹴而就的进程,而是基于广泛国际和国内社会对话的、呈现冲击——回应模式的长期渐进过程。

1946年,画家厄尔文·奥尔(Erwin Oehl,1907-1988),创作了画作“亲善”:在画面右侧,强壮的美国军人洋洋得意任意摆布提线木偶般的德国亲善者。他用一张笑意盈盈的面具,遮盖住德国女人哭泣的脸。亲善者裸露的大腿占据了画面中央。形容枯槁、拄着拐杖的德国男人被亲善者一脚踢开。

反亲善政策凸显出战败国改造中发人深省的罪责之辩:该当何罪?罪当何罚?

首先,该当何罪:德国人民应为纳粹的战争暴行承担何种责任?

德国学者克劳斯·费舍尔(K. P. Fischer)曾经指出,后人在反思纳粹德国时,容易被两种极端思路误导:“道歉性的修正主义”和“恐德症”。

其中所谓“恐德症”正是指反亲善政策背后的集体罪责的历史观念:

“许多人都为纳粹政权发动的罪行指控全体德国人,这是可以理解的;但是这种一揽子的控诉意味着一种普遍性的罪行,并将全德国的人民贴上同样的罪行标签。”

费舍尔批评此类历史叙述的根本弊病在于“种族主义”:

“有健全思维的人都知道,把残酷的政府发动的罪行归罪于所有民众,这种思维方式和激发纳粹屠杀600万犹太人的非理智思维模式如出一辙。”

1945年后,随着反亲善政策的取消,其“一刀切”式“德国集体罪责”观念,逐渐被更细化的罪责论述所取代,例如雅斯贝尔斯的《罪责问题》。

其次,罪当何罚:如何促使战败国社会认罪、悔罪和赎罪?

反亲善政策主导者自信认清德意志民族的劣根性,意图凭借强硬的军事化手段,一劳永逸地迫使德国社会的反省自身的集体罪责。不过,他们恰恰忽视了改造者——盟军和被改造对象——德国社会的复杂性。结果,“别理德国人”的措施,既不能推动占领军积极投入“改造”,也无法激发德国社会主动进行“自省”。

反亲善政策虽然没有解决纳粹德国的历史罪责问题,但它至少提出了问题——20世纪上半叶,德国不但两次挑起世界大战,而且制造了耸人听闻的纳粹大屠杀,德国社会是否应该为这些暴行承担某种责任?德国历史传统的哪些积弊筑成了这些可悲可叹的历史浩劫,因而必须予以铲除?

德国的战后改造与反省并没有随着反亲善政策的取消而曲终人散。此后,战胜国一方面继续通过非纳粹化,强力清算纳粹首犯;另一方面,借助再教育运动,积极地向德国社会揭露纳粹罪行;更为重要的是:随着占领当局宣传政策调整,盟国开始允许德国的知识精英自发展开罪责讨论。就在反亲善政策悄然落幕不到一年之时,德国著名历史学家弗雷德里希•梅尼克提笔写就《德国的浩劫》。在这部沉抑困厄的压卷之作中,垂垂老矣的梅尼克掷地有声的忠告德国人:“后来的灾难的种子根本上就种植于此前的历史之中……(因此)我们必须现在和我们的军国主义过去彻底决裂。”

正是在这场允许多元声音存在的罪责之辩中,德国初步实现了从外来清算,到内生自省的转变。从这个意义上而言,反亲善政策不失为德国战后改造与反省道路上一次有历史价值的“试错”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司