- +1

近代中国“真觉醒”的枢纽——管窥中国共产党成立前后的时代语境

【编者按】本文原载于《探索与争鸣》2021年第6期《学术中的中国——庆祝中国共产党成立100周年》专刊。

1942年3月,毛泽东发表名文《如何研究中共党史》,提出党史研究的基本方法——“古今中外法”。这里的“中外”不仅限于简单的中国与外国,毛泽东特别阐发说:

辛亥革命是“中”,清朝政府是“外”;五四运动是“中”,段祺瑞、曹汝霖是“外”;北伐是“中”,北洋军阀是“外”;内战时期,共产党是“中”,国民党是“外”。如果不把“外”弄清楚,对于“中”也就不容易弄清楚。世界上没有这方面,也就没有那方面。

这一阐发清晰地说明,“中外”不仅指中国与外国,更包含着如下洞见:历史过程充满各种各样的矛盾,但又处处互相联系,彼此依存,乃是一个整体。从广义上说,中共建党是“中”,则围绕中共建党的时代语境就是“外”。因此若要深入地讨论、理解中共建党,就必须深入探究1920年前后丰富繁杂的时代语境,进而审视中共建党如何成为触发时代“真觉醒”的枢纽。

因这个大时代的内容太过丰富,本文只能做一管窥,所选择的切入点主要是1921年10月10日的《时事新报》和其《双十增刊》。《时事新报》是“五四”时期著名的传播新文化的综合性报纸,其背后主导政治力量是以梁启超等为首的“研究系”。在当时的著名报刊中,《时事新报》和《晨报》南北同源,互为犄角,与《新青年》《民国日报》等经常既有角力又有呼应。因其立足、出版于上海都市,所以内容不只是传播主流新文化,也具备一定市民气息;更因它是“老新党”主导的报纸,所以不时表现出欲蜕旧壳又未能蜕尽的“士大夫”腔调,这些都让它提供的材料能够较为充分地反映时代,进而有助于我们从“外”的角度思考中共建党前后的时代语境。

“新文化运动”的成果与张力

按照毛泽东的看法,中共建党的历史要从“五四”谈起,但1921年前后的时代语境,除了五四运动,还有新文化运动。将两者联用的“五四新文化运动”这一概念乃后出。在一般的中学历史教科书叙述中,所谓“新文化运动”开始于“五四运动”前数年,但这个以“文学革命”为主要标识的“新文化运动”,在1949年的周作人看来,是“焊接”上去的。周作人认为真正的“新文化运动”发生在“五四运动”之后,是由其“引起了的热情”触发这一看法从时人认识中也得到呼应,1921年就有人指出:

“五四运动”虽然好像是和平的,实在是革命的。自有了这一次革命性的群众运动,方才把新思想硬生生的在社会中竖立起来;如果没有“五四运动”,我敢说便到十年之后不见得就有现在那样的现象。

1921年“新文化运动”已到了收获成果之时,同时又表现出种种张力。我们先从成果角度看当时的文化氛围。翻开那一年的趋新报纸,由五四运动激发的“新新”文化元素随处可见。所谓五四“新新”文化,对应的是清末民初的“旧新”文化,其元素特别体现在各家书局占据巨大版面的广告之上。以1921年10月10日的《时事新报》为例,当日报纸上首先亮相的是泰东图书局,其广告特别指出,“以下各书为最近出版之新文化书,凡研究新文学、哲学、教育、经济者,不可不读,而中学以上学生及小学教员更不可不人一编也”,足见“新新”文化运动的范围和目标人群所在。在具体书目中,泰东图书局抓住的抢手品牌是率先在中国巡回演讲的西方思想家杜威与继之者罗素,有两人的《演讲合刊》,有《杜威三大演讲》合刊本,亦有杜威三大演讲的单行本即《教育哲学》《试验伦理学》和《哲学史》。

除了走马灯般的西哲,大时代里也少不了层出不穷的中国人物。泰东图书局书目中有章太炎的《白话文》、王无为的《白话信》、曾毅的《中国文学史》等,另外则有一批讲求“新新文化”的名人和新秀的创作,如胡怀琛的《新文学浅说》、郭沫若的《女神》、郭沫若作序的《西厢记》、郭沫若翻译的《茵梦湖》、朱谦之的《革命哲学》和张静庐的《中国小说史大纲》。

继泰东图书局之后,在当日《时事新报》第三张第二版和《双十增刊》中两次出现与北京大学关系密切的亚东图书馆。其“拳头产品”分为两个方向:其一是与北京大学相关的“新文化大家”作品,如胡适的《尝试集》、胡适翻译的《短篇小说》,以及即将出版的《胡适文存》与康白情的诗集《草儿》;其二是“加新式标点符号分段”的明清小说如《水浒》《红楼梦》《儒林外史》。除了加标点、分段落等“新文学”特点,这些1921年再版、新版的诸种小说的“卖点”还在于对其进行“五四新文学”解读的大篇幅“附录”。如《水浒》就附有胡适的《〈水浒传〉考证》《〈水浒传〉后考》和陈独秀的《〈水浒〉新叙》。《红楼梦》附有胡适的《〈红楼梦〉考证》、陈独秀的《〈红楼梦〉新叙》、顾颉刚的《答胡适书》和胡适的《考证后记》。《儒林外史》则附有胡适的《吴敬梓传》与陈独秀、钱玄同的两篇《新叙》。

最后需要提及的是新文化书社,这家书局资本未必雄厚,背后力量也未必强大,但它却能抓住“新新文化”的跃动脉搏,从自家名称开始做文章,在众多出版社中异军突起。新文化书社有多部出版物以“白话”“新文学”为显著标识,非常抢手,因此在《时事新报》第三张第三版继续做特别启事推荐。如有洋装一册、定价六角的《白话文做法》,其推介说:“二三年来,新文化运动的怒潮,振荡得一天高似一天,白话文是新文化运动的开路先锋,我们要尽力新文化运动。不可不去研究白话文,这本书的内容,如白话文的意义,白话文的变迁,白话文的条件,白话文的种类,白话文和国音字母,白话文和言语学,白话文和标准语,白话文和文言文,白话文用词,白话文用语,白话文的句法,白话文构造,白话文的修辞,白话文的记读记号,附白话诗做法释理,件件都很明白的。”有洋装二册、定价九角五分的《新文学评论》,其介绍为:“欧战告终,新潮突起,由新思想而产新文学,这部书是新文学大家蔡孑民、胡适之、陈独秀、罗家伦、朱希祖、沈仲九、傅斯年、施天侔诸先生的巨著,洋洋二十万言,洵为研究新文学的宝筏。”

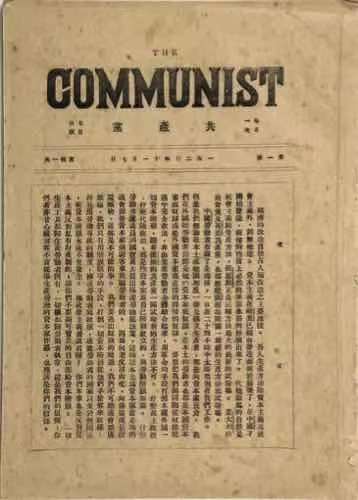

《共产党》月刊创刊号

以上各出版社连同其他出版机构,共同掀起了五四“新新文化”的风潮,其影响并非仅局限在读书人群体,而是深入整个时代肌理,改变了人们的思想结构和认知氛围。中国商业信托股份有限公司的广告就说明了这一点。其强调公司是为了“扩张一般人之能力,补充一般人之能力,均平一般人间之权能”,所以“为高尚之精神的事业而非资本的事业。为利他的具公益性的事业而非利己的纯粹营利的事业。为稳固的投资事业而非冒险的投机事业。为运用法律手段之事业而非纯粹经济事业。为一般的社会事业而非特定的金融业”。这里的用词体现出五四“新新文化”无处不在的影响,形成了新概念、新词汇与生意铺排、资本扩张的吊诡结合。

除了“新新”文化运动,1921年“旧新”乃至“旧传统”的模样并未消失,按照商务印书馆的说法是既要有“新文化之曙光”,又要有“旧学海之巨观”。如商务印书馆出版的《四部丛刊》《续古逸丛书》《学海类编》《学津讨原》和《涵芬楼秘笈》颇引人注目。除了庞渊古奥的“旧学海”,还有不少文学革命以来被树起的“旧标靶”。《礼拜六》照样热销,王钝根、周瘦鹃、汪剑鸣、程瞻庐、严芙孙等“鸳鸯蝴蝶派”名家的名字频频出现。包天笑主持出版的《小说大观》也一再得到推介,广告还特别强调“每册有五彩时装妓女照片二十余帧,每册有精美简峭短篇小说一十余篇,每册有趣味浓郁长篇小说三五六篇,每册有笔记、剧本、诗词、歌曲二三十种”。以上人物、杂志和推销方式都是“新新人物”一再抨击的对象,“鸳鸯蝴蝶派”名家们和普通市民认为的“趣味浓郁”,正是“新新人物”眼中必须去除的“恶趣味”与“臭趣味”。不过“新新人物”却不能阻止其在消费市场和思想市场上出现,因为这些人物、杂志能为报刊提供丰沛的广告费支持,其作品符合一般市民趣味,在上海乃至中国各地都有广大市场。上海书商甚至为了商业利益将双方强行嫁接。《当代名人新体情诗》一书的广告就是一个好例子:

诗虽有新旧之分,而其言情则一,然旧诗重雕琢,言情往往不中肯,新诗贵自然,言情不灭天真,此新旧诗价值之所由判,亦新情诗之所以可贵也。惟五年中作者虽多,而佳者甚少。本书由诗学大家浦方亮先生手辑,内容作者多一代名人如胡适之、胡怀琛、吴芳吉、刘大白、刘半侬、沈玄庐、沈松泉、张静庐、黄日葵、王统照、周瘦鹃、吴江冷、李妃白、曹靖华、潇湘白蘋等三十余人诗,所选诗二百余首,无句不香,无语不甜,洵研究新诗者之模范,亦天下有情眷属青年男女不可不读。

“新新”与“旧新”的并存互渗表明,中共建党的时代语境仍有待进一步研究。这提示了中国共产党自建党起就在文化建设上面对的尖锐问题:中共建党于上海都市之中,面对着自明末兴起至晚清民初蔚为大观的都市市民文化,“新新文化”的发展一方面确实起到了改变思想、推进先进主义传播的巨大作用,但另一方面,都市市民文化亦有其深厚的社会基础和广泛的社会影响。双方的此消彼长不是一个简单的激浊扬清的过程,而是一个在竞争中塑造社会主义新市民文化的长期任务。

不过,中国共产党兴起的关键恰在于其不是仅仅停留在“新新文化”上,而是要投身时代进行实践。因此对于那个大时代中产生的诸种问题,尤其是这些问题带来的现实与思想困局,亦需要予以相当程度的揭示和思考。

危机时刻:20世纪20年代初的现实与思想困局

五四“新新文化”崛起,指向的正是民初以来的各种政治、经济、社会困局,从这个意义上说,20世纪20年代初的危机在很大程度上比“庚子事变”时还要严重,诸多难解困局影响时代、扰乱人心。国家纷乱,军阀混战,水旱并行,游民日多;国际地位日低,外交屡遭重挫,中国难有进入列强主导之“世界”的可能;教育成本越来越高,舆论中孜孜以求“教育普及”,贫寒子弟上进的通道却越来越窄;民族资本主义受帝国主义资本强烈挤压,实业不兴,国货滞销。困局让中国人的思考悄然改变着方向,像黎锦熙在给报章的文章中,本想写过去十年国语运动的情形,但他收到张东荪、郑振铎的信后,被其中“国民所受痛苦愈深”一语击中,遂放弃写国语运动,另写一文抒发感想。其中谈到湖北一位警务处科员的家书,所描绘的军阀混战惨状,令人不忍卒读:

沃兄手足,两读手书,以兵祸梗塞,未克答复,罪甚。忆自援鄂军起,兄来书谓以吾湘之力,扶助鄂人,造福两湖,或在斯役。乃此次失利,纪律全隳,闾阎则搜括一空,市面则毁抢殆尽。甚至奸掳妇孺,劫夺耕牛,胁索重金,方行释放。始叹前书皆作欺人语也。家中自阴历七月二十七日被某团兵士毁门突入,明火放枪,搜索靡遗。弟旋报告该连连长,始将服物追还。弟以为世界军队之野蛮至此而止,孰料二十八日,溃兵蚁集,弹丸雨下,一日数惊。弟因母亲坚执不走,屡频于危,卒被该兵等捆绑,云欲实行枪毙。经母哀释,该兵等遂将银钱衣服劫去尽净,后仍络绎不绝,搜毁不休,所幸存者四壁耳,同乡居民无一不受惨劫。当抢毁之时,该兵等不曰奉长官命令筹饷,即曰恐饱敌人,或曰我等为国出力,岂容汝等安居,种种悖谬,如虎如狼。沿村遍野,只见男啼女哭,露宿风餐,自治军之赐,小百姓诚顶受不起。嗟嗟,荒关才渡,继以旱灾,场谷未登,又罹兵劫,加以各处萑苻,乘风煽乱,哀我小民,何堪此毒。不知政府仍能为吾省自谋否也。现在母亲因受虚惊,头晕气痛。望兄速假归来,藉侍汤药。枪下余生,述不尽意。

这样的混乱时局渐渐幻灭了国人自辛亥以后尚留存的一线乐观,失望愈加膨胀。由此“新文化运动”所牵动的愿景与希望也开始遭遇各种各样的怀疑,这些怀疑大致可分为三类。

一类是对“各个问题能分开解决”的怀疑。政治改良、实业救国、教育救国等说,原来都是辛亥至“五四”、新文化运动期间的问题解决方案。但随着时局日坏、危机日重,国人对单一式的解决方案越来越有所疑惑,而倾向于整体性、全盘性的解决。程振基就指出:政治不良、实业不振、教育饥荒“皆是我国今日的大病急须医治”,需要三方面同时并进,不可偏废。因为“三者皆有连带的关系,缺一不可。欲求政治良好,非特必须打破军阀,且必须人民深信共和政治,而安居乐业。欲求实业发达,则必须社会安宁,人才充裕。至于教育巩固,亦必须经费有着,而人民无求生不得之虞”。因为人们倾向于整体性、全盘性的解决,但又怀疑既有的“政治”,所以在五四运动和新文化运动中不断被发现的“社会”越来越成为读书人解决时局问题方案的中心点。张东荪即说:“我们主张人人都得与闻政治,但不可即生活于政治,须于政治以外有其生活的基础。”无疑,所谓“政治以外有其生活的基础”即是已被发现的“社会”的进一步凸显,其强调责任在社会全体,“在行使社会各种机能的人们的组织”。

“社会”的凸显加强了第二种怀疑,即对“政府”“国家”的不信任。“欧战”以降,在中国读书人的思想世界里,国家、政府普遍被淡化,社会、世界、个人等概念则作为正面的价值和理想被不断宣扬,至1921年,这种思想的延展逻辑历经内外交困的时局,一次次在人心中加固,以至于虽有胡适等人提出“好政府主义”,但不少读书人对此颇不以为然,张东荪即认为:

我们相信中国今天惟一的急务,从消极方面来说,自然是铲除恶政治。我们以为解决中国问题只须铲除现在的恶政府便够了,不必另建一个万能的良好政府。虽则我们相信政府是要的,且是不可缺的,但我们不相信推覆了恶政府以后,一切建设事业都须由一个万能的良好政府来做发动总枢纽。

由张东荪的话出发,可以发现其虽明确反对胡适的观点,但基本立足点相似,均认为当下政府不可恃,同时亦不相信“一个万能的良好政府”。这个基本立足点也成为徐六几宣扬基尔特社会主义的依据,“中国的社会不是资本的集中,而是权力的集中。我们的敌者不是资本家,而是官僚。换一句话说:就是合军阀财阀于一炉而冶之的强吏”。徐六几的基本逻辑为不信任政府的作用、怀疑“国家”存在的依据,然后以之为基础推导出资本主义国家与社会主义国家无本质差别,这是他的问题所在。但其言说中蕴含的对未来政府角色、对社会主义国家与资本主义国家区别的思考却不能说没有价值。正是在马克思主义者与论敌的不断讨论、辩难中,马克思主义中国化渐渐走向成熟,而这一过程伴随着第三种怀疑,即对“新文化”之使用乃至其本身的怀疑。

“新青年丛书”第一种《社会主义史》

对“新文化”的误用和滥用本是思想拓展过程中不可避免之事,1919年李大钊即引孙中山的话认为:“今日社会主义的名辞,很在社会上流行,就有安福派的社会主义,跟着发现。这种假冒招牌的现象,讨厌诚然讨厌,危险诚然危险,淆乱真实也诚然淆乱真实。可是这种现象,正如中山先生所云,新开荒的时候,有些杂草毒草,夹杂在善良的谷物花草里长出,也是当然应有的现象。”但“杂草”“毒草”若如外来入侵植物般肆意泛滥,则深重的怀疑也就随之而生,黎锦熙就观察到:

十年内许多新输入新发生的好名词,都逐渐的给那些军阀们政客们糟蹋坏了!本来只是地盘问题,权利问题,却要随着潮流,假借一两个“当时得令”的名词,做他们“哗众取宠”的标帜。结果,许多新鲜的纯粹的好名词,都丧了信用。我们国民因此受了愈深的痛苦且不说,只问以后在世界新潮流中人类共同的趋势中所有种种的新主义新运动,还能在中国新社会里立足吗?我们要从国民教育中,定一个最适宜,最必要,简单明了的目标,教大家纯洁的,真实的,鼓起精神向着他前进,还可能吗?

从黎锦熙的观察中,我们可以看到“新文化”的误用、滥用(特别是军阀、政客对“新文化”的滥用)会让读书人有正本清源的冲动,但明晰“新文化”之本源却不那么容易,因此人们想要一种“最适宜”“最必要”“简单明了”的新文化。这里的“简单明了”呼应的大致是“全盘解决”,但“最适宜”和“最必要”无疑会产生歧义:究竟是符合世界发展潮流“最适宜”,还是符合中国国情“最适宜”?究竟是解决现实问题“最必要”,还是将来的愿景目标“最必要”?这些歧义让人们从对于“新文化”误用、滥用的怀疑推进到对其本身的怀疑。而怀疑产生后必会追索答案。答案一方面来自现实,另一方面则存在于对过去十年的回首和对未来的展望之中。

向何处去:重构过去与未来

“过去”为何,未来之路又该如何走,这些人们心中普遍的认知若发生根本性变更,则可能意味着时代风气的大转换。在1921年,读书人对于“过去”的认识、对未来的设想,都在剧烈地改弦更张。张东荪就感慨说,在1921年回首辛亥应该有和过去不一样的焦点。这个焦点正配合着时代的发展,如果说辛亥后数年的时代焦点是“国家的发现”,此时的焦点则转换为“人的发现”。郑振铎即明确指出:“我们以前是奴隶,是皇帝家里的子民。自一九一一年双十节这一日以后,方有了‘自由人’的资格。”“我们虽然在一九一一年的时候,把‘自由人’的资格从‘独夫’那里取了回来,然而这几年来,许多军阀财阀又已于不知不觉之中,把我们的自由剥夺净尽了!”对这个“自由剥夺净尽”的具体过程,瞿世英将其中史事一一道出:十年来,始而有癸丑之役,继而有帝制之役,继而有复辟之役,继而又有南北之争、直皖之战……南北至今不能统一,外交着着失败,兵燹所经,国民受尽了颠沛流离之苦,惨不胜言。这也能算革命的成功吗?也值得纪念么?

与郑振铎、瞿世英的文章相联系,小说《双十节》借一个孩子的思考提出了与辛亥革命之结果相联系的关乎“人”的大问题:

自由是好的,平等是好的;有钱不平等,有势力不平等;要革命的就是这个了!但不知民国十年中,是不是人人都可免掉金钱,和势力底欺负?是不是人人都不拿金钱和势力来欺负人?

从以上思考的逻辑出发,一个人要不受金钱和势力的欺负,可以自己奋斗上进,但若要人人都可免掉金钱和势力的欺负,则必须进行广泛和巨大的“改造”。于是,在1921年这一潮流表现在各个政治派别的言论和主张之中。在毛泽东的观察里,当时“国中对于社会问题的解决,显然有两派主张”。一派主张改造,如陈独秀诸人;一派则主张改良,如梁启超、张东荪诸人。但这显然是一定程度上“因相似而做区分”的说法,当时的“改良”很多时候就其思考的剧烈和彻底程度而言就是改造,而在“改造”这一标识下,各种对未来的展望纷纷呈现出来。

《向导》周报第一期

在这些展望中,有不少试图以建立某种社团、召开某个会议来解决问题。如联络全国智识阶级组织一个大联合会,其宗旨为“福国利民”,铲除专断,诚心实意地改造中国。具体办法为:由全国学生联合会、各地教职员联合会及其他学术研究机关互相就地联络;会员须宣布与军阀、财阀、交通阀等脱离关系;创办民国商团以图自卫;设职业介绍所,动员会员以互助精神办实业;会员皆应尊重人道,解放奴仆,善待工人;有伤风败德行为者即斥令出会。

如果说上一种设想还局限在智识阶级,黎锦熙则越过了这一范围,谋划得更加详细,也更加充满理想主义和激烈情绪。在他看来,各地职业公团尚能代表一部分老百姓的真正心理,因此应该自动联合,在适宜地点(如上海)开一个会议。这个会议应具有如下特点:第一,它应该完全与军阀脱离关系,严防政客的利用和包揽。会议要简单明了地议定几条“国宪大纲”,将来依合法手续正式制定“国宪”时,便可使用这大纲作为基础。第二,它需要正式地、赤条条地依着正义与公道,表达人民的意思和要求,绝对不可顾虑、牵涉各方面的政治势力的消长和其利害关系。第三,它只是国民心理的真实表示,并不是代行国会职权、通过正式法律,所以不必拘泥形式和手续,更不用强调“议决事项,神圣不可侵犯”。第四,它的效力在国民自决,要成为多数人民纯洁真实的心理的结晶,若有人施以摧残压迫,便用大规模的抗租、抗税、罢工、罢市等手段来对抗,“同归于尽”,“及汝偕亡”!

此外,另一些设想更值得注意,它们在展望目标中拒绝具体的会议召开、社团建设等方案,转而重视建设新的组织与面向个体的讨论。如在费觉天看来,“要想守着个人万能或制度万能底观念,运(用)那和平会议及制定宪法的方法来改造中国是断断不行”,是两条死路。目前社会冲突的根本原因是阶级之间的冲突,尤其是军阀阶级与平民阶级的冲突。因此他呼吁“一般改造运动者赶快觉悟,急早回头”,掉转方向从事群众组织。群众的组织力愈强、知识愈高,就越能与军阀不断地战斗:

今日失败了,明日。今年失败了,明年。长期的竞走,一下一下地栽根。海枯石烂终有奏效之一日,地老天荒那无此志竟成之时。

而金侣琴的思路则与费觉天提倡的方向相反,他仍然坚持除了提高民智、民德外,改造别无他法,“社会改造必当从自己改造入手”。

不过,无论是群众的改造还是自己的改造,都得有面向未来的入手方式与依傍途径。在这一方面不少读书人提供了他们的思考。其中一种意见便是以“文学”来促进社会革命。

《湘江评论》创刊号

前文已述,五四运动前的“新文化运动”以“文学革命”为主要标识,此种潮流到1921年仍在继续,并被赋予了全新的意义。瞿世英就说:要改造社会,需要先改造思想,要革命成功,需要先进行思想革命,“旧精神,旧心理,旧态度如存在,则新制度,新事业决不能成功。辛亥革命的所以弄到如此结果,就是只为换了组织的形式,而没有换精神。直而言之就是思想没有革命”。但瞿氏此时所谓的思想革命,已不再只是针对读书人,而是要变换一般人的思想,要具有普遍性质。由此,他认为文学在这个意义上将凸显其重要性:

文学是普遍地,永久地呼喊着现社会的苦痛和罪恶,使人深深地了解现社会的苦痛和罪恶。心理上根本的不能和现社会适应,思想根本地变了。加之以感情激刺着他,叫他动作。其结果就是革命。

这种以“文学”促进社会革命的方式被黎锦熙进一步发挥,指出要“用一种有力而易于普及的国语文学和教育的方法,将新主义注射到老百姓小百姓们的脑筋里去,这才是真宣传”。

而王统照的思路更具有根本性。他提出“惟忏悔方足言革命”一说。在他看来,辛亥以来十年中留下的羞辱与过失,不能独独诿之于政客、军阀、流氓,终须责备我们自己。若果有对错误的忏悔,那么会由忏悔而生启发的心思,由启发的心思而生光明的希望。因此对未来而言:

惟忏悔方足言进步;惟忏悔方可有突飞的发展,亦惟忏悔方能给我们以最大量的变化,一句话的总括:便是惟忏悔方足言革命。不然;口头上的改革,只是不沈实,不痛切的悔悟,泄沓自误,更没有新生命可以照澈光明的一日。

余论:马克思主义何以回应时代问题

五四运动叠加新文化运动的成果显而易见,按王汎森的说法,“在当时环境的催化之下,新思潮迅速替换了旧思维,如飞机场里显示班表的铁片,乍然间翻了一遍”。

不过,正因为是“乍然间翻了一遍”,所以“铁片”不免嗡嗡作响,毕竟“我们思想新,也只三五年的事”。“新新”文化的传播没有让世道人心尘埃落定,反而带来了更多复杂难解的问题,因此那“三五年”的觉醒最多算是前奏而非主调,尤其是在“新新”文化的建构者和传播者自家心中,问号尤多。1919年9月毛泽东撰写《问题研究会章程》,里面大大小小的问题达一百多个。这些问号与“重新估定价值”的口号有关,但更多的是来源于对国内危局的追问,对国际秩序和列强在华存在的质疑,对辛亥革命以来十年历程的重新审视,以及对未来的不同期望。因此,1921年读书人才会对于过去、当下和未来有形形色色的回顾、描述和展望。“形形色色”表明了大时代的丰富色彩和茫昧无定,其让中国共产党建立伊始就伴随着以上追问、质疑、审视和期望,也需要新生的中国共产党以其理论和实践加以回应。而对此进行回应的凭借和依托正是马克思主义。

面对1921年的诸多时代问题,马克思主义的回应在三个层面上有其独到之处。

第一,马克思主义相较旧日流行的那些主义,其特点是能同时“改造世界与中国”。其理论基础和视野范围不局限在一国,而是着眼全世界无产者、劳苦大众、受压迫民族联合起来。恽代英谈列宁时特别强调这一点:“他是一个世界主义者,是一个为世界一切被压迫民族奋斗的人。他不但是俄国平民的英雄,亦是世界一切被压迫民族革命的前驱者。”同时俄国十月革命的实践,又让中国人相信其理想有在一国而且是相对弱国率先实现的可能性。马克思主义给中国人提供了一个将国内危局和国际危机一并解决的方案,这恰是它的吸引力所在。

第二,马克思主义的整全性方案并不止于解决现实的政治问题、经济问题、社会问题,它能融入中国乃至人类“新社会”的建立过程,深深地影响中国人尤其是中国青年如何过日常生活。它树立了一套新的“大经大法”,为青年们提供种种确定性,包括过去应该怎么看、现实生活怎么过、未来之路如何走等,这又进一步提升了马克思主义的吸引力。

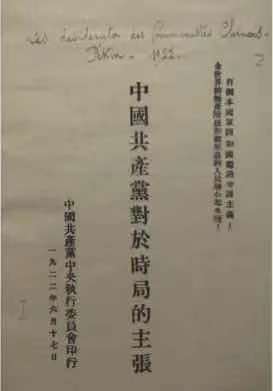

1922 年,《中国共产党对于时局的主张》发表

第三,一个主义再有吸引力,若不能配合已有的历史条件在中国“落地”,其影响亦不能持久。而马克思主义的全球性恰与中国人源远流长的“天下”观念天然具有契合性,如毛泽东就说:“我们多数的会友都倾向于世界主义”,“觉得自己是人类的一员”,而这种世界主义就是“四海同胞主义”,“就是愿意自己好也愿意别人好的主义,也就是所谓社会主义”。早期中共党员也大多不把马克思主义看作停在纸上的域外理论,而是把它作为改变中国实践的指导方针与行动指南,陈独秀就指出:“宁可以少研究点马克思的学说,不可不多干马克思革命的运动!”由此,马克思主义随着当时的世界大势扎根于中国大地,成为触发时代“真觉醒”的枢纽。

随着20世纪20年代初中国社会的时代要求逐渐明晰,“真觉醒”的枢纽开始转动,初生的中国共产党的面目也渐渐清晰:她虽然有待进一步的政治成熟,但已在提出和践行解决国内危局的科学方案;她虽然只是共产国际的一个支部,但已在全力以赴改变不公道的国际秩序,撬动列强在华存在之基;她虽然还未与国民党开展合作,但已洞察新的革命与旧的革命的根本区别;她虽然力量弱小,但已揭示出未来“人间正道”的模样。正如黎锦熙的一首诗所言:

国民程度不足

还只怪走岔了路

我们赶快指点——

一条简单明了的大路

让他们真实纯粹的往前走

这条路再不要走错!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司