- +1

鼠疫来袭,北洋政府如何应对

鼠疫来袭

1918年1月1日,新年伊始,北洋政府却突然接到一份紧急报告,称绥远、山西等地爆发疫情。感染者症状极似鼠疫,已死亡数百人,甚至有借助京绥铁路大规模东侵、直扑京津的趋势。一想到1910年东北庚辛鼠疫的惨重人员伤亡,北洋政府心急如焚。北京是北洋政府首都、外交使团驻地,更有近百万居民,万万不容有失。1月7日,北洋政府紧急召开国务会议,商讨防疫办法。与此同时,六国公使团与山西“土皇帝”阎锡山也在各自辖区内召开防疫会议,准备应对这场鼠疫大灾。

其实,距离北洋政府接到报告,鼠疫已经在绥远、山西等地肆虐了近四个月了!1917年8月,鼠疫首先爆发于绥远省伊克昭盟乌拉特前旗扒子补隆(今内蒙古新安镇),不到 4 个月,就染及全区 27个旗县。进入12月后,正值皮毛收购时节,大批商人满载着带有鼠疫病菌的毛皮准备返回内地过年,成为鼠疫的极佳传播通道,借助京绥铁路上的火车,在北洋政府接到报告时,鼠疫已经传播到了拥有二十万人口的贸易重镇——丰镇!时人哀叹鼠疫所过之处,已经是“风凄雨愁,无天无日,白昼相逢,人鬼莫辨,则回视自身,亦莫知是生是死也”的局面了。

鼠疫来袭,北洋政府反应缘何如此迟钝?几乎要到不可收拾的地步才想到采取措施!除当时北洋政府已经被护法运动和参战之争弄得焦头烂额外,地方官府为避免责任隐瞒不报也是重要原因。加上山西等地季节性流行一种名为“冬瘟”的传染病,所以除传教士外,几乎无人重视。直到当年12月,三名比利时传教士在绥远感染鼠疫身亡。有外国人死亡,这自然是大事了。23日,日本人主办的《顺天时报》首先爆料,援引英文《北京日报》的消息称,协和医院接到山西传教士来电,才知道山西省“发生疫病,患者咳血一二日即死,传染甚盛”,认为可能是“百斯毒”(即鼠疫),希望当局予以注意。之后《申报》等报纸纷纷转载跟进。于是,在被忽视了四个多月后,这一消息才引起了北洋政府的重视。

北洋政府如何应对

如何着手防治疫情?这点北洋政府倒是颇有信心。因为七年前,另一场爆发于长春规模更大的鼠疫在伍连德的主持下,为中国政府成功扑灭。伍连德当时正在东北防疫处任上,时刻监视疫情,防止鼠疫死灰复燃,是世界一流的鼠疫专家。因而在北洋政府接到报告的第三天,也就是1月3号,伍连德即主动赶赴绥远,调查疫情。

在1月7日的国务会议上,北洋政府决定由内务部牵头,交通部、陆军部、财政部等部门配合,联合成立中央防疫委员会,以江朝宗为会长,全权负责防疫事务。1月9日,中央防疫委员会首次开会,任命伍连德、何守仁、陈祀邦为防疫委员。具体部署上,则设立了三道防线,分专人负责:绥远一线由伍连德负责,丰镇一线由何守仁负责,大同一线由陈祀邦负责。当时北洋囊空如洗,为筹集款项,又以盐税为抵押,向四国银行团借了100万元,充当防疫经费。

再看伍连德,与两名同行的美国志愿者医生到达丰镇后,根据当地疫情,建议采取三项措施。包括设卡控制交通、限制售票和派遣驻站医师,来监督铁路交通。这也是当时通行的办法,即尽量避免鼠疫大规模蔓延。如庚辛鼠疫期间,清政府为防止南逃难民将鼠疫传入关内,就曾命令邮传部制定了《查验火车章程十五条》,严格查验往来货物人员,后来干脆将“将京津火车,一律停止,免致蔓延”。因而此次北洋政府依样画葫芦,在1月16日的国务会议上就通过了相关隔绝交通的议案,不仅在交通部内部设立防疫处,又先后制定了《交通部防疫事务处章程》和《火车检疫规则》。其中重点是京奉、京绥、京汉等铁路干线。

具体防疫措施上,受越来越严峻的疫情传播形势影响,也变得越来越严厉,最初不过要求注意车站卫生,在列车上配备防疫员。到2月后,则趋于严厉。以京汉线为例,具体包括:1、大站设检验所,小站停止售票。2、需要设立检验所的站台应立即寻找场地,充作检验所,无检验所则不准列车停靠。3、凡是在特地车站上车的旅客,必须在检验所留验五日。4、如果检验所内旅客确认感染鼠疫,则同检验所旅客观察期延长到十日。5、撤销原来列车上的防疫员。

刚刚兼任山西省长的阎锡山却颇为矛盾。一方面,山西是大本营,害怕北洋势力借防疫为名趁机干涉山西内政,不符合其“保境”的“省策”。但另一方面,鼠疫蔓延开来又于自己利益有损,毕竟是乡梓之地,坐视不理不符合“安民”的“省策”。于是在召集省内文武大员召开特别会议后,阎锡山采取折中之策,自己成立了全省防疫局,局长由警务处处长兼任。又动用了军队充当防疫人员,承担检查旅客、清洁卫生的工作。为防止鼠疫蔓延至太原城内,又一度关闭城门、禁止出入,结果物价腾涨、百姓怨声载道。为节省经费,阎锡山还特地规定所有防疫人员为“兼差”,不再加薪,“阎老西”悭吝本性暴露无遗。

伍连德的失败

从中央到地方,采取了这么多措施,那效果如何呢?第一个碰了钉子的就是伍连德。

当年作为钦差大臣前往东北主持防疫事务时,伍连德得到了摄政王载沣与东三省总督锡良的支持,地方官员也颇为开明。但北洋政府的权威显然不如清政府,山西民风也远比东北顽固,不要说焚毁尸体以杜绝传染源,就连最基本的焚毁染病者房屋衣物也遭到当地民众的强烈反对。一名美国医生工作心切,不顾中国国情擅自解剖了一名死者遗体、观察病变的器官。结果在有心人带领下,怒火中烧的地方百姓放火焚烧伍连德的防疫公所,伍连德也几乎被杀。局势凶险,大有义和团再兴之势,连地方官也在一边幸灾乐祸、庇护凶徒。伍连德颇感委屈,向报界诉说“竭力尽心防救时疫而反受暴徒所侵”。无奈之下,伍连德只好以“心病”为由被迫辞职。

北洋政府只求鼠疫不要传入京津地区,其余地区无意也无力处置,因而试图通过断绝铁路交通线的方式阻止鼠疫传播。而断绝铁路交通的方式虽然表面上阻止了人员向京津流动,却迫使更多的旅客从乡村过境,乡村本来就是防疫薄弱环节,于是疫情顿时如脱缰野马、传遍山西各地。京汉、京绥等主要铁路干线虽然制定了严密的防疫措施,但实际操作却是困难重重。比如用来隔离疑似感染者的检验所,原本建议在车站周边租赁空闲旅馆房屋,但花费太大,无力实行。后又有人建议在车站边修建若干房子,平时承租出去,一旦有事立刻收归己用。但这样所需时间费用巨大,远水解不了近渴。又比如限制列车运营,结果给普通民众尤其是商人运货造成了很大不便,货品积压如山,商会集体呈文北洋政府,要求取消这一规定。而在实行过程中,列车员为增添外快,对未经检验擅自上车的旅客进行敲诈,令其加价购票,否则即送检疫所拘留。种种有效措施,反倒成为一纸空文。

地方官府为何一再阻挠防疫工作?英国报纸《字林西报》记者透露出了其中的奥秘,该报记者在防疫重镇丰镇采访时,尽管发现许多鼠疫患者,但绥远都统坚称并无此事。即使是记者拿出了化验证据也置之不理。原因无他,因为“每日征收羊毛税项五百元之款由其手中经过也”,一旦确认鼠疫断绝交通,这笔收入自然化为乌有了。直到北洋政府确认发生鼠疫后,才假模假样也成立了防疫局。该防疫局布置起“防疫工作”来尤为积极,常去辖区内饭馆妓院“检查”防疫工作,趁机敲诈勒索,充作“防疫经费”。种种手段,令人咋舌。

哀叹之余,就有报纸调侃,建议政府“借疫筹款”。比如设置一种“通行税”,只要纳税,无论何人即可通行无阻,无需检疫。若因防疫需要焚毁感染尸体房屋的,亦可以纳税若干而免。这样不仅能避免办理防疫的官绅吏役借此询情索贿,还能“化私为公”,为国家增添一笔收入,解决国家财政困难。此说意在讽刺当政官员“专图自己搂钱,不顾人民生死”,倒是颇中时弊。

正是由于北洋政府反应迟缓、措施不当,才使得这场鼠疫蔓延到大江南北。而地方官员又麻木不仁、只顾捞钱,直到1918年4月,各地鼠疫才陆续平息。而此时,已经造成了16000余人死亡。尽管这数字尚不及欧战一场战役的伤亡,却暴露了北洋政府危机管控能力严重不足,完全丧失权威。为此,防疫重心由上到下,转而由各地民众自行其是,因而手段也是五花八门,令人啼笑皆非。

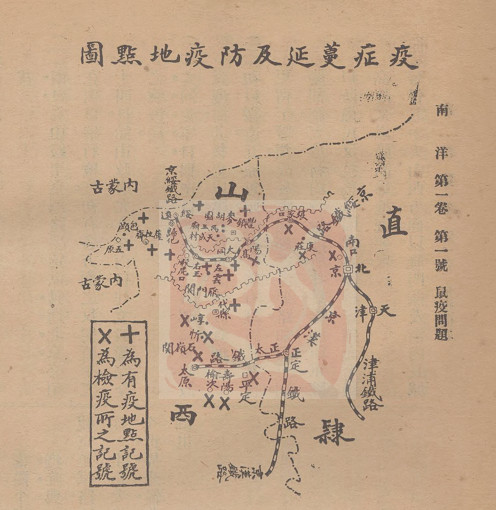

山西鼠疫流行图

荒谬的舆论

各家报纸在此次鼠疫事件中可以说是出力颇多,不仅派遣记者赶赴疫区收集第一线情报,也积极为民众普及各种防疫知识,从传播历史到致病原因到发病状况再到无药可医等特性,都做了详细科普。谈及防疫方法时,则是各家有各家的妙招。大体上可以分为靠谱和不靠谱方面。靠谱方面比如有“灭鼠”、“清洁”、“体部之防护”、“预防液之接种”等等万金油措施。在不靠谱方面,则有各家报纸趁机大作广告,专卖各色“防疫药水”。日本方面靠着推销“鼠疫血清”大赚了一笔,仍然在《顺天时报》大打“仁丹”广告,声称“时疫氛瘴不要恐怖”,只要“服用仁丹,身心自强健,疫菌却争先躲避”。日本商家尚只敢含含糊糊称为“时疫”,打打“擦边球”。相比之下,《申报》上刊登的广告则大胆得多,广东某医生公然鼓吹“鼠疫无忧”,因为其早已“特制一种神功清众水,专为治鼠疫核疫”。香港鼠疫流行时曾经于某医院试用,结果不仅“全院之患疫者一扫而光”,而且“自后时疫亦断”。然而此类药品效果到底如何,相信不言自明。

各家报纸还刊登了各色专治鼠疫的“神效”药方。比如有用“麻黄、银花、甘草、连翘、雄黄、桑皮”的,有用“管仲、菖蒲、黑豆”的,有的干脆让吃“萝卜”,认为不仅能“防疫”,还能“治疫”,大有后世“非典”流行时板蓝根横行之势。以至于有留美医学博士在上海作防疫演讲时,痛斥这种“良方”,认为其“不惟无益、反能误事”。由此还上升到中国国民素质的批判,说中国人“不应怕者怕,应怕者不怕”,毫无基本的科学知识,连美国四岁小女孩都不如。无独有偶,在另一篇报道中,有人讽刺中医“一遇疑难杂症既杂药乱投”,以病人为“试验器械”,病人家属则又求助于“巫觋符箓”。病好了,人神争功,病没好,相互推诿。为此,作者用戏谑语气预测了几种将来可能出现的治疗鼠疫药品,包括治疗梅毒的“六零六”、“杀猫”、“符箓”和“疫神”,借此说明中国人缺乏“科学思想”。就连保守绅士刘大鹏,也知道面对鼠疫,“庸医不能治病,且能藉医牟

利,无钱即不往医,何尝有济世活人之念哉”。

不同地区民众的防疫意识也不同。南方地区稍好,鼠疫传至南京之时,“会场茶社,概为停止,往来人士均以两层细布夹以棉花蒙蔽鼻口”,连中小学也都纷纷停课。相比之下,北京出现鼠疫死时,娱乐场所仍然“游人甚多,拥挤不动”,戏场里“不但没有座位,几乎连站立的地方都没有”。山西疫区妓院更是藏污纳垢,为贪重利,隐瞒官府暗地收容鼠疫病人,一旦身亡即趁半夜将尸首扔到大街上,结果到底死了多少谁也不知道。丰镇民众甚至视防疫员如仇寇,时趁夜谋杀落单防疫员。愚昧程度,令人悲哀。

乡村局面则更为严重。平日不讲究卫生,病菌滋生,更易传染。一旦染病,受传统习俗约束,不仅家人近前照顾,而且出嫁的女儿也要回来照顾。死亡后又要大办丧事,左邻右舍均来帮忙,又不知隔离防护。结果一村一乡,相互传染,连来看病与办丧事的医生和阴阳先生也不能幸免,往往落得“阖门俱丧”的结果,以至于当时百姓根据邻家烟囱早上冒不冒烟来判断该户有没有死绝。到最后,许多村子居然找不出帮忙下葬的劳动力,只好雇佣乞丐。乞丐固然大发横财,但到头来也往往是横尸街头的结果。也有村子稍稍吸取了教训,派人手持木椽于村口把守,不许外人进入,强行进入则持椽击打。于是常有感染鼠疫者一打不起,因而鼠疫在山西又被称为“椽头子病”。

在鼠疫带来的死亡恐惧下,各地民众的精神状态也出现了激烈的变化,医疗手段的无能,使得民众转而求助于鬼神宗教。基督教会原本一直把大灾大疫作为传教的大好时机,但此次鼠疫中,西医对鼠疫也束手无策,反倒是收容进教堂的教民死者甚众,连带着西方传教士也死亡不少。以至于一度传出鼠疫是从教堂内蔓延传染的谣言,险些重蹈晚清教案的覆辙。但这并未打击教会的传教之心,于是各种稀奇古怪的言论也冒了出来。如有基督教刊物称,发生瘟疫是由于世人“违主趋邪”而来,人力防疫是没有作用的,必须“真实悔改、求主施恩”,为此还举出《圣经》中的例子。

山西民众万般无奈之下,也开始四处求神拜佛、祈求保佑。太原晋祠民众“延僧诵经拉船以逐瘟,夜点路灯又放河灯,费钱四、五十缗”。没钱“诵经”的只好暗自检讨平日是否做过亏心事,“就连打死过一条蛇,捕捉过一只鼠也认为是造孽犯罪,得罪了疫神”,颇有中世纪教徒忏悔乞求上帝赦免之风。又某村有一寡居老太太,平日只有一大黄猫相伴。鼠疫大盛时,全村人几乎死绝,但其却未感染鼠疫。于是村民均认为此猫乃是神猫。由此一传十十传百,此村竟养成了养猫、爱猫、以猫为友的风俗。相比中世纪西欧屠猫导致黑死病盛行,该村人倒是歪打正着。

腐败无能的北洋政府,有心无力的知识阶层,愚昧无知的乡间民众,共同构成了1918年山西鼠疫中奇形怪状的众生百像。这既是当时中国社会的缩影,也构成了近代中国迈向现代过程中的重要一环。只是罢卷沉思,却分明还能看到当日的旧残余,至今还在若有若无影响着当代中国。

参考文献:

1、《申报》,1918年1月4日、13日、14日、15日报道。

2、《顺天时报》,1917年12月至1918年4月系列报道。

3、《政府公报》,1918年1月至4月公报。

4、《固阳文史资料选编》第2辑,1987年。

5、《退想斋日记》,山西人民出版社,1990年。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司