- +1

国际思想周报|第一个主张犹太复国的现代思想家该被解禁吗?

第一个主张犹太复国的现代思想家该被解禁吗?

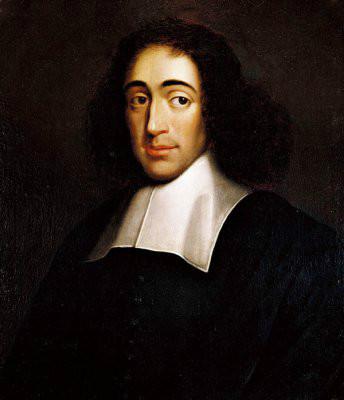

耶鲁大学政治学教授史蒂芬·B·斯密什(Steven B. Smith)在6月号的《评论》(Commentary)杂志上发表了题为《该对斯宾诺莎解禁吗?:对第一个现代犹太人的政治学和哲学考察》(Should the Ban on Spinoza Be Lifted?: A Political and Philosophical Inquiry into the First Modern Jew)的文章。

斯密什虽不是中国人民的老朋友,但我们对他也不陌生。他在耶鲁大学开过一门“政治哲学”公开课,课程的中英文字幕版视频曾在网上广为流传,而课程讲稿的中译本也于2014年由北京联合出版公司出版。此外,华夏出版社的“经典与解释”丛书也收录、出版了斯密什的《阅读施特劳斯——政治学、哲学、犹太教》一书。

斯密什的这篇新作选自他即将出版的新书《现代性及其不满:布尔乔亚的形成与消解——从马基雅维利到贝娄》(Modernity and Its Discontents: Making and Unmaking the Bourgeois from Machiavelli to Bellow)。和他的耶鲁公开课讲稿一样,这篇讨论斯宾诺莎的文章同样条理清晰、文字流畅。

在早期现代的政治哲学家中,斯宾诺莎近来一直受到关注,除了施特劳斯派的研究外,这些年被翻译为中文的著作还有:德勒兹(Deleuze)的《斯宾诺莎与表现问题》、《斯宾诺莎的实践哲学》,阿尔都塞学生巴利巴尔(Balibar)的《斯宾诺莎与政治》;北大吴增定教授也写过一本《斯宾诺莎的理性启蒙》。

斯宾诺莎出生于荷兰共和国的阿姆斯特丹,是近代移民的后代。在24岁之际,年轻的他被逐出了阿姆斯特丹的犹太社区——斯宾诺莎遂成犹太异端,直至今日禁令依然生效。尽管如此,斯宾诺莎却在犹太历史的发展上扮演了一个核心角色:他代表了一种独特的现代犹太身份形式,正是他第一个把所谓的“犹太人问题”置于现代性的中心。

将斯宾诺莎逐出教会的命令中这样写道:“不论白天还是黑夜,不论入睡还是苏醒,不论外出还是归来,他都会被诅咒;愿主不赦免他,愿主的愤怒和激情在他身上燃烧……”斯宾诺莎究竟做了什么,竟会遭至如此严厉的诅咒?在驱逐令颁布十四年后,斯宾诺莎用拉丁文匿名出版了《神学政治论》,而这本阐释斯宾诺莎对犹太教和犹太人看法的书更让教会对他的禁令变得再正当不过了。

《神学政治论》一开始就分析了我们种种迷信的心理起源,认为迷信扎根于我们的激情——希望和恐惧——之中。该书的意图是把心灵从教会的监视下解放出来,区分理性和启示。斯宾诺莎猛烈地攻击了犹太教:从摩西五经的启示性质,到犹太先知的地位,再到犹太人的“选民”身份。他认为,摩西的预言只是政治立法,犹太教只注重物质的幸福和成功,甚者,他把摩西的预言视为强迫性的、家长式的。相形之下,基督耶稣则是道德的,是一个只考虑德行的教师,耶稣诉诸理性的教诲更是普遍的而不是排他的。不过,斯宾诺莎也承认,摩西五经中包含了重要的政治教诲:摩西带领犹太人出埃及后,他们便处于某种自然状态,而上帝其选民在西奈山上的盟约,则创立了某种政治正当性——一种新的政府形式,神权政体,诞生了。由于这种政体是上帝对人类的无中介统治,它实际上便是某种激进民主的实践。

斯密什认为,斯宾诺莎在基督教面前贬损犹太教,与其说体现了他的反犹态度,毋宁说这是一种意欲获得其时听众理解的修辞技巧。斯宾诺莎的真正计划是促进某种自由(liberal)国家和宗教宽容政策。施特劳斯说,斯宾诺莎可能会恨犹太教,但他不恨犹太人,他的思想恰恰是为了解放他们。在这个意义上,可以说,斯宾诺莎在创建一种新的普世宗教,它既非犹太教亦非基督教,而是二者的混成——这将导向一个现代的自由社会,它对任何特殊的信仰都保持中立。

那犹太教究竟该不该对斯宾诺莎解禁呢?无疑,没有斯宾诺莎的话,就没有现代犹太主义的整体结构。斯宾诺莎是第一个主张犹太复国的现代思想家,他建议犹太人停止消极等待弥赛亚的拯救,自己主动采取行动来改变命运。于是,早于马克思和弗洛伊德数个世纪,斯宾诺莎就提出了某种犹太解放思想。只不过,在斯密什看来,斯宾诺莎这一切做法也付出了高昂的代价:犹太教并没有被基督教同化,而是被自由主义同化了。因此,时至今日,我们仍旧面对的迫切问题依然是:为某种古代遗产兑换一个现代世俗身份,这真是一笔划算的交易吗?

显然,这样的提问不仅对西方,对今天的中国,也同样迫切。

毕加索:告别革命,告别史诗

说完现代的开端,再来说现代的结尾。6月2日出版的新一期《伦敦书评》(London Review of Books)上刊登了英国艺术史家T·J·克拉克(T. J. Clark)的《毕加索与欧洲的陷落》(Picasso and the Fall of Europe)一文。

克拉克是著名的绘画史专家,他出版于1984年的名著《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》(The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers)曾被奉为相关领域的圭臬——近日来中国讲学的马克思主义地理学家大卫·哈维(David Harvey)在其研究19世纪巴黎的著作《巴黎城记:现代性之都的诞生》中,小说史家弗朗哥·莫雷蒂(Franco Moretti)在其研究19世纪欧洲资产阶级文学的著作《布尔乔亚》(The Bourgeois)中,都引用过这本书。《现代生活的画像》的中译本曾于2013年由江苏美术出版社出版。

在《伦敦书评》的这篇新作中,克拉克把目光投向了20世纪最有代表性的画家毕加索,投向了过去鲜有人关注的20世纪50年代的毕加索。

汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)在《极权主义的起源》的1950年版序言中写道:“一切文明的本质结构已经到了崩溃的临界点。”而当阿伦特在1966年写新一版序言时,她承认自己十多年前的判断有些言过其实。到20世纪60年代中叶,越来越多的西方人开始觉得20世纪漫长的灾祸已经结束,不论此时人们还将面对何种文明的危机,再也不能用宏大的史诗术语来描述这种危机了。欧洲确实陷落了,但不同于特洛伊城的陷落,随之而来的不是新一轮的野蛮,不是第三次世界大战的爆发:取代恶之平庸的,是恐怖平衡(Mutually Assured Destruction)的平庸。

如果说20世纪上半叶,为了争取人间乐土,许多战争可以被视为史诗事件的话,那么到20世纪下半叶,此类梦想和斗争统统画上了句号,“讽刺史诗”或沉闷的喜剧登上了历史舞台;与之相应,毕加索以西班牙内战为题材的名作《格尔尼卡》(Guernica)便属于前一个时代,而他完成于1958年的壁画《伊卡洛斯的坠落》(Fall of Icarus)则呼应了后一个时代的“后史诗”现实。

《伊卡洛斯》是毕加索受其时刚成立的联合国教科文组织之邀而作,它被置于该组织位于巴黎的总部,其首次公开展出与总部大楼落成几乎同时。虽然这幅壁画的主题与当时教科文组织的实际运作并没有直接的关联,但同前者一样,后者本身也成为了某种时代表征:在这个年轻的组织里,充斥着大国政治的博弈,充斥着知识分子的失望之情——刚成立的教科文组织让人们看到了所谓“国际社会”的瓦解。某种广义的、大范围的瓦解:这正是《伊卡洛斯的坠落》想要再现的。

属于这个时代的《伊卡洛斯》和属于上个时代的《格尔尼卡》相比,有什么形式区别?《格尔尼卡》是矩形的,而《伊卡洛斯》是梯形的。一副矩形图画会创造出一个“视点”,通过这个视点,图画上所排列的种种事物会最大程度地产生意义,从而与观众建立起某种“戏剧性的关联”;视点意味着绘画的深度,意味着想象的入口,意味着绘画事件的秩序。梯形则不然:梯形画没有视点,它打散、瓦解了各种透视线索和机制,由此,透视无力,方向感匮乏。在《伊卡洛斯》中,最明显的例子就是蓝色海平面上的消失点,它让所谓的海“平面”变得不可信。梯形意味着总体性的缺席——换言之,意味着史诗或悲剧所具有的深度(depth)的缺席。

翻看毕加索为这幅壁画所绘制的草图不难发现,毕加索摆脱总体性,摆脱立体主义的历程颇为艰辛。在《伊卡洛斯》最初的草稿上,毕加索所画的是一个内部空间——一间画室,“伊卡洛斯”被画在了画室里的一副画上。草稿上充满了经典立体主义的元素:三角形、四边形,而画室空间与图画空间作为两个密闭的容器亦构成张力。最终,壁画《伊卡洛斯》克服了立体主义,打破了深度和结构,向我们展示了一个零碎的后史诗的世界。

完成后的《伊卡洛斯》与最初草稿的另一个区别是伊卡洛斯这个形象本身。希腊神话中,伊卡洛斯是建筑师、雕塑家代达罗斯之子,当他同父亲一道,使用蜡和羽毛制造的翅膀逃离克里特岛时,因为飞得太高,双翼上的蜡遭太阳融化而跌落水中丧生。草稿上的伊卡洛斯只是一个突然掉落的入水者,而壁画上的他,则是一个如蜘蛛般自由坠落的、半透明的幽灵。这个伊卡洛斯形象显然受到了马蒂斯(Matisse)同名画作的启发:伊卡洛斯成了一个脆弱的、不成形的喜剧人物;在黑色的包围下,他与周围的环境相隔绝。

在这篇文章的开头,克拉克就对阿伦特关于史诗时代和后史诗时代的区分提出了疑问。因为在21世纪的今天,20世纪上半叶爆发的革命和战争的阴影依然挥之不去:德国要处理纳粹主义和斯大林主义的遗产,俄国要面对新布尔什维克的超级民族主义,英国则对它的帝国旧梦念念不忘。《格尔尼卡》的时代终结了吗?后史诗的平庸永久地替代了20世纪初的变革意愿了吗?在一个存在伊斯兰国、存在英国退欧议题的时代,毕加索的历史画,正如它在半个世纪前那样,拒绝对这些问题做出判断。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司