- +1

专车博弈|公投失利:分享经济“自我管制”不能包打天下

玩火的公投

与英国退欧仿佛,美国德州首府奥斯汀市上个月也上演了一次“公投退奥”——提出公投的是Uber、Lyft这两个专车平台。5月7日,奥斯汀进行专车公投,以44:56的比例,选民拒绝了专车平台公司提出的专车监管方案,选择认可市议会2015年12月通过的专车改革方案为有效。如同卡梅伦先生,专车平台也自(ao)信(man)地将公投结果与其是否留在奥斯汀绑定,鲁莽地将“如何监管专车”变成了“要不要专车”的投票——或说是关于“专车信任”的投票。两天后,Uber退出了奥斯汀。

除了不得不践诺“退奥”,更令Uber等专车平台恼火的是,天量的资金投入和密集的广告轰炸不仅没有赢得奥斯汀市民支持,反而让大量市民反感其骄横。

为了此次公投,两家专车公司所支持的政治行动组织——专车工作组(The Rideshare Works Group),在短短3个月时间内,花费额达到了惊人的910万美元,而其对手—“我们的城市、我们的安全、我们的选择”(Our City, Our Safety, Our Choice)可谓囊中羞涩,仅筹到8.8万美元。专车平台为得到每张支持选票所付出的平均成本高达230美元。

这次“硅山”公投(奥斯汀是美国著名的高新技术中心,被誉为“硅山”)的花费,超过去年11月Airbnb阻击“硅谷”公投所花的838万美元,两年前奥斯汀市长选举创造的竞选经费纪录也被轻松超越——这笔钱是其时支出的7.6倍。如此巨额的选举开销,得到的结果是:比市长选举拉高了7个百分点的投票支持率;但Uber将奥斯汀市场拱手让人,该市在随后的6月涌现出至少6家新兴专车平台。更糟糕的是,奥斯汀的故事鼓舞了那些跃跃欲试的城市。

走向公投

Uber公司2009年创立。2012年推出专车(uberx)以来,很快在全世界几乎所有进入国家都遭遇了严重的法律监管问题。经过Uber不懈的运作与角力,2013年9月,其所在的加州监管机构首次提出所谓“TNC”(运输网络公司)模式, 其核心就是政府“低干涉”(light-touch),换句话说就是平台“自我管制”(self-regulation),即由平台对车辆及司机进行资质审查,平台决定其他参与人(包括乘客、司机)的进出规则和交易规则,平台决定运输价格和与司机的利益分配。

分享经济的另一个代表性企业—Airbnb公司,是2008年创立,提供家庭旅店或民宿服务。同样遇到了监管问题。2014年2月,阿姆斯特丹在全世界第一个对Airbnb完成立法, 其立法思路与加州TNC模式异曲同工,房屋能否提供家庭酒店服务由平台决定,平台享有“避风港”的自由,无需对房屋是否可以合法出租承担责任。

2014年5月29日,Lyft登陆奥斯汀,6天后,Uber跟随而至。10月27日,在时任市长李·莱芬韦尔卸任前的全力斡旋下,奥斯汀也建立了TNC模式的临时监管制度。

2015年9月,议会运输委员会负责人安(Ann Kithcen)议员提出了专车监管改革方案,主要内容包括:

司机历史与背景资质核查改由政府利用联邦调查局(FBI)数据库进行审查;

-专车需贴有明显的服务平台之标识,以利于识别;

-专车不能在主要道路行车道和公交站内上落客、侯客;

-平台需向政府提供数据和数据月报,且一旦违反数据报告规定,立即自动暂停平台所获之许可;

其中司机背景审查不仅需要司机到监管部门录入指纹,更重要的是审查主体由平台变为政府,由此成为平台公司与议会争议的焦点,在很大程度是平台“自我管制”模式还成立与否的标志,很多媒体干脆将争议简称为“指纹审查争议”。

Uber公司对此反应极为强烈,认为新的监管方式将威胁其商业模式,声称该法案一旦通过,将毫不犹豫退出奥斯汀。奥斯汀据称有1.5万注册专车司机,就业是政治人物最为关心的议题,平台公司正是据此相胁。

同时,专车公司也动员各种力量表示反对。2015年11月5日起,Uber在其用车服务里增加了以提案人Ann Kitchen 命名的“Kitchen ride”出行选项——用户点击该项“服务”,如果有足够的耐心,可以等到马车服务,服务区域仅限包括市政厅在内的中心区大约5个街区,收费则统一高达50美元,下午6点后及雨天不提供服务。Uber以此彰显Ann kitchen议员想用“19世纪的法律管理21世纪的技术”之“荒谬”。甚至还发起罢免Ann 女士议员资格的运动。

然而,这些并没能阻止法案通过。2015年12月18日市议会以9:2通过了所谓“指纹审查法案”。

10天后,两家专车公司所支持的政治行动组织(Political Action Committee)——奥斯汀专车工作组(The Rideshare Works Group for Austin)即宣告成立,计划用7个月时间获得3万个签名支持,并诉诸全民公投,以直接民主方式推翻议会法案。2016年1月19日,还不到3个星期时间,奥斯汀专车工作组即称,已获得6.5万个签名,远过2万个签名的公投成案门槛。专车平台公司似乎胜券在握。

2月11日,议会同意举办公投,由选民决定。与英国脱欧相似,在极化的争议中,以议会为标志的代议制这种间接民主机制,显得无能为力;对民主与法律的信仰也被平台发起的公民投票消磨。

2月23日,反对专车平台的行动组织——“我们的城市、我们的安全、我们的选择”成立,倒是要迎其锋芒,备战公投。

市长Steven Adler被指称其弟为Uber投资人,但他仍不遗余力调和,希望Uber等专车平台无论如何能留在奥斯汀继续服务,提出了包括延长原规定一年的过渡期、暂按志愿原则实施、在平台上以“大拇指”显示司机是否已通过指纹背景审查等建议,但愤怒的双方都不能容忍这些“绥靖”之议。

烧钱的尴尬

2014年奥斯汀所有市议员和市长选举的总费用仅630万美元,而“奥斯汀专车工作组”为此次公投准备的经费竟高达910万美元,被称为一次“买票”选举。

如此巨大的花费,都用在哪里了?从政治行动组织向道德委员会报告的开支明细,可看出端倪。其花费包括媒体广告、政治顾问、拉票人员费用、免费乘车投票等。本地电视、报纸、社交平台和街道广告牌时时处处充斥专车平台的广告。距离选举还有10天,“奥斯汀专车工作组”花费的媒体广告费用达290万美元,邮件宣传33.7万美元,电话催票10.9万美元。

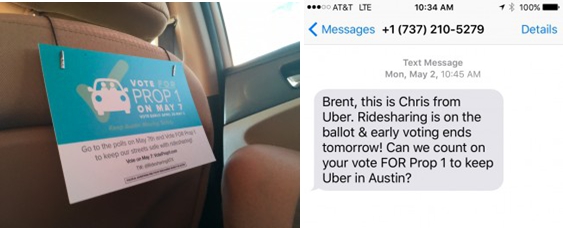

烧钱还让Uber惹上一宗集体诉讼。投票前5天,有市民向联邦地区法庭状告Uber未经接收人同意即以公投广告的垃圾短信骚扰,诉其违反联邦《电话消费者保护法》,根据该法,每宗垃圾短信受害人可获500美元补偿。显然,这是一宗涉及巨额赔偿的诉讼。

此外,作为Uber牵头组织的这场公投战争的首席顾问,前任市长李·莱芬韦尔短短3个多月时间就拿到5万美元顾问费。而位于华盛顿的政治顾问公司Block by Block则获得差不多80万美元的咨询大单,工作内容包括推动公投、组织现场活动等。位于华盛顿的另一个主要负责媒体策划的顾问公司Bully Pulpit Interactive也获得了52.3万美元的合同。还有两名原负责本地民主党竞选负责人,也分别加入此次选举团队,各获得1.2万美元报酬,当然,承诺的胜选奖金最后泡了汤。

烧钱不仅没有获得支持,反倒招致不少反对,Uber等专车平台自觉不自觉地塑造出“霸道”(bully)的尴尬形象。据奥斯汀一家研究公共关系的公司调查,50%曾收到广告信息的受调查者称Uber没有权力以垃圾广告轰炸市民,30%的受调查者称因为广告骚扰拒绝投票,1/3的称因此可能投反对票。

奥斯汀作为美国重要的创新和科技中心,这里的市民确实普遍欢迎专车服务,特别是当地一些妇女团体认为这减少了酒驾。但专车平台却以代表民意始而以失去民意终,其获得的支持票甚至远低于推动公投时获得的签名数。究竟是什么导致了如此之大的民意转向?首先,专车平台巨大的资金优势并没有转换为选票,反被对手称为“买票”、“公司统治”(corporate rule),奥斯汀作为政治光谱上中间偏左的城市,这种公司形象很容易遭到市民反感,这也是公众对“企业伦理”的一次意见表达。正如提案人议员Ann女士所言:一个公司能收买任何它所希望的法律吗?那肯定不是好的体制,这是我们民主制度非常危险的先例。

其次,专车平台拙劣的战略可说搞砸的重要原因。自恃有众多专车司机和乘客支持,平台选择了所谓“要么听我的,要么走开”(our way or the highway )的威胁性策略,惹恼了奥斯汀人。“别惹得克萨斯人”(Don’t mess with texas)这句话还真应验了。特别是大量广告轰炸,有市民称接到了20条信息和4个电话,如此广告骚扰几乎使市民抓狂,哪里还能得到民意支持?不少愿意支持的市民也以不投票来表达抗议。

再次,不少经常使用专车的年轻人不愿花时间投票,尽管平台提供了为投票人的免费专车服务,很多大学生在暑期前也不愿外出投票。支持者的投票率在很大程度上影响了最后的结局。

此外,选前两天警察工会和州执法部门联合协会公开表态反对专车平台的诉求,认同议会关于加强安全监管的意见,也获得了很多市民共鸣,可说有临门一脚之功。

“自我管制”遇阻

分享经济也是平台经济,对平台来说,任何来自政府的监管都被视为对其构建的平台生态体系所对应的权力结构的威胁,而任何可能的干涉都可能被解读为平台经济网络效应无限预期与资本估值的噩梦。对此,政府、监管机构、议会当然也心知肚明,如何监管不仅是技术问题,事实上也是个政治问题。

专车、民宿这两个分享经济最有代表性的行业,去年底以来,就监管模式问题,也遭到一些城市立法部门的管制。

Uber等专车平台正在与美国多个城市就类似问题斗争。如德州的库帕斯克里斯蒂、加尔维斯顿、迈阿密、亚特兰大、芝加哥、西雅图、洛杉矶等,即便率先提出“TNC”模式的加州,今年初也提出了这个问题,但经过Uber等平台公司的运作后,再次将此问题押后解决。

民宿业的巨头Airbnb估值近期再上台阶,达到300亿美元。但在旧金山、纽约这两个最重要的城市却遭遇监管重创。旧金山是其家乡,Airbnb反倒不断遇到角力。去年11月,Airbnb高调地打赢了一场公投战。但好景不长,6月7日,议会又以全票通过一项新法律,要求平台公司确保平台上的所有房主都要先获得政府的短租许可,否则,平台每出现一间无许可招租房屋,平台公司将被课以每日1000美元的罚款,并可能以不良行为入罪。事实上,监管部门截至今年2月,已对违法房主罚款约70万美元,但平台上仍有高达8成的房主未获许可。新规出台后,平台不再享有“避风港”的豁免权,不仅被剥夺了 “自我管制”的自由,还被赋予了更大的管理义务。

新法提案人、议员坎波斯,可说与千里之外的奥斯汀议员Ann心有戚戚焉。

6月27日,Airbnb将其家乡告上法庭,称新法违反了宪法有关言论自由的权力,房主在平台发布信息,受联邦《通信风化法》(Communication Decency Act)的保护。但旧金山检察长可并不这么认为,新法是对平台商业行为的管理,而不是对言论自由的干涉。

纽约是Airbnb全美最重要的市场,年交易额超过10亿美元。6月17日纽约州参议院继州众议院后,也通过了关于加强房屋短租管理的议案。法律规定,凡在平台上发布不属共享模式的整屋短租(租期低于30天)信息,房主将面临最高7500美元的高额罚款。与旧金山异曲同工,同样是由平台事后自律改为了法律事前强制。

自我管制不能担当一切

市场有其发挥作用的条件。市场失灵时,政府监管需要介入。由于政府监管由具体的机构和人员实施,其法定程序、官僚机制,都使监管的制度刚性十分明显;而市场是多变的,需要灵活的监管制度,僵化的监管机制同样可能失灵,甚至形成经济学家施蒂格勒所称的“监管俘获”,导致对监管对象——行业内既有企业之于未进入者——而言,监管机制成为某种“监管壁垒”。而传统出租汽车行业,就刚好存在典型的“监管机制失灵”,这使得社会对传统监管的效用产生疑问。而随着平台代表的分享经济的迅速发展,这已演变为一种思潮,认为平台的“内部知识”、“声誉机制”使得平台“自我管制”比政府监管更有效。

事实上,行业的自我管制有着远比政府监管更悠久的历史。传统上主要依靠伦理标准、同行压力或自愿性的行为准则运作。这有利于获得业界的自愿接受和监管成本的最小化。自我管制存在于手工业、媒体、法律服务等自由职业领域,近年来在技术标准、生产安全等领域也得到广泛运用。

平台经济具有“赢者通吃”特性。行业内既有平台不仅通过网络效应树立“规模壁垒”,使得传统经济下的中小微企业几乎难有生存空间;而且,平台通过大肆融资和补贴高筑“资本壁垒”,使得可能的进入者望而生畏。既然有了这两个进入壁垒,对平台而言,传统的“监管机制”自然碍手碍脚,即便监管带来的“监管壁垒”在平台眼里也显得多余了。吊诡的是,平台经济是存在高壁垒的,但平台却希望给公众营造出无壁垒的假象。

更重要的是,平台企业的高估值需要其规模迅速、无阻力的扩张,特别是其未来预期的无限性,任何对其规模扩张可能产生约束的政府监管,都是平台不能容忍的。例如,奥斯汀此次争议的“指纹背景审查”,是包括出租汽车等很多行业都普遍采用的基本安全监管机制,很多市民对专车平台如此激烈反对也很“惊讶”。由于平台的垄断特征和其对无限预期的渴求,使得寄望平台自我管制来维护公共利益显得天真。

自我管制同样存在俘获风险,即管制者被管制对象的利益所俘获。因为自我管制首要服务于企业的利益而非公共利益。例如,对市场准入采取必要的限制标准会限制其规模扩张。此外,平台本身是规则制定者、解释者、执行者和裁决者,既缺乏程序透明和公开,也没有公信力。再者,分享经济这类平台经济,规模和范围之庞大,远胜传统企业,平台管理是一个重大的社会公共问题,如何管制的影响也就远远超出平台本身。

在分享经济发展的过程中,有些美国城市坚决抵制“自我管制”思潮,如纽约,另一些美国城市成为其一时知音,包括奥斯汀。然而,在平台自我管制下,平台并没有显示出更高的道德水准:平台上提供服务的个人合理利益没有得到平台保护,劳资关系紧张;平台自定的进入或服务标准也没有得到严格执行,恶性安全事件时而出现,如仅在2015年奥斯汀就发生了15宗专车司机性侵事件;平台无限制迅速扩张激化了更大范围的社会矛盾,如Airbnb使得美国许多城市的住房市场矛盾恶化。因此,平台的自我管制在很多城市开始遭遇强大阻击,奥斯汀、旧金山是其中代表。

在新兴行业发展时期,由于相关信息、知识不足,政府监管无法凭空给出依据,因其无法及时纠错,也确实可能成为新兴行业发展的桎梏。自我管制的主体作为私人组织,其制定规则时并不需遵循严格、正式的法定程序,能够及时调整适应技术发展或市场变化的需要,赋予自我管制以更大灵活性。换言之,自我管制也可视为行业发展初期的一种制度试验。行业发展成形后,在法定监管制度的制定中,借鉴行业在自我管制实践中被证明有效的规则,并补充和调整其在自我管制中缺失的或与公共利益相悖的规则。这不失为一个有效的管制实施策略。

好而知其恶,恶而知其美。不同的管制模式皆有其价值。需要更高标准的自我管制,而自我管制不能代替基本的公共管制。

(作者西西里闷牛系广州交通专家,郑城系加州大学伯克利分校工程博士)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司