- +1

巴西的左翼诗人和现代主义运动(二)

两个月前的奥运开幕式捧红了一首卡洛斯·德鲁蒙德的《花与恶心》。这首诗的出现,让我们惊叹于我们对巴西的认知除了足球沙滩美女外知之甚少。我们在关注拉丁美洲文学和诗歌的同时,不出意外几乎都指向西语文学,而巴西作为那片土地上唯一一个葡语国家,虽然占据一半领土,其文化传承却往往被遮蔽在人们对拉丁美洲西语文学的想象之中了。随着《花与恶心》的走红,皓空间请来了其译者胡续冬,以巴西近代的左翼诗人切入,详尽地讲述了二十世纪在巴西文化界发生的现代主义运动——一段摆脱殖民、寻求身份认同、反抗霸权的历史。

现代主义第二阶段:构造巴西国民情感

维尼休斯·德·莫拉伊斯(1913-1980)

这个要讲第二代现代主义诗人里面非常重要的一个人,叫维尼休斯•德•莫拉伊斯。奥运开幕式上巴西超模吉赛尔·邦臣走猫步时配的背景音乐《伊帕内玛的女孩》大概是全球最有名的咖啡馆常用歌,作词的就是这个人。维尼休斯是一个全能型的人,一生有几大成就,他一辈子都是高级外交官,全都是驻在好的使领馆。巴西出产外交官诗人,很多外交官同时是诗人。与此同时他也是波萨诺瓦的缔造者之一,另外是巴西电影,他是让世界开始了解巴西电影最早的一个人。上世纪五十年代有一部电影叫《黑人俄耳甫斯》,是巴西一部得戛纳金棕榈奖的电影,是他编剧的。

巴西现代艺术有一个特点,它的现代诗歌、现代文学,从一开始就是各个领域的一起在玩圣保罗现代艺术周。后来在各个阶段沿承了这个传承,就是所有阶段性的时刻,如果大家要突破做一个变革,都是各领域的一块玩。他们的朋友圈,一个写诗的可能和另外一个写诗的不怎么来往,但是和一个搞音乐的天天混在一起,在巴西艺术领域的大圈子是打通了的。

女性秘方(节选)

请丑陋的女人们原谅我,但

美必须是重中之重。所有的一切

都必须关于花,

所有的一切,都必须关于舞蹈、

关于最高的时尚(或者

让女人们一身蓝色进入社会主义,无比优美,

就像中华人民共和国的女人)。

没有折中的说法,所有的一切

必须完全美丽。有必要让你的第一印象

像刚刚落地的苍鹭,也有必要

让你的面庞在一瞬间呈现出破晓后第三分钟的

天边的颜色。

有必要美得若无其事,但所有一切

将会自我投映并在

男人们的眼睛里盛开得繁花似锦。有必要,绝对

有必要

变得美丽、不可预知。有必要合上

眼皮

回忆艾吕雅的一首诗,有必要在爱抚时

让胳膊变得超越肉体:抚摸它们的时候

就像抚摸下午的琥珀。啊,让我告诉你

一个女人有必要像鸟儿面前的一片花瓣

一样站立,

必须要美丽,或者至少要有一张让人想起神庙

的脸,有必要轻盈

就像浮云中最飘忽的一缕:但必须是

有着眼睛和臀部的一缕。屁股非常重要。眼睛

毫无疑问,必须带着

水汪汪的天真的邪气。鲜嫩的嘴唇

(但不是湿的!)也无比重要。有必要拥有

削瘦的手足,凸现少许纤纤细骨,

尤其是在双腿交叉时显现出绝妙的膝骨,在

腰部轻摆时推送出辉煌的髋骨。

但是,最最重要的是锁骨:一个女人

没有锁骨

就像一条河流没有桥梁跨过。不可缺少的是

作为前提的优美小腹,有了它

女人就变成了圣杯。她的乳房

最好是希腊-罗马的风格,而不是哥特式或者

巴洛克风格,这样

它们就能以至少五瓦特的能量照亮

无边的夜色。

(胡续冬 译)

和第一代现代主义诗歌不同的是,他更多的是构造了适合表达20世纪中期巴西国民情感的一种新型的抒情强度。如果说第一代巴西现代主义诗歌是确立了一个语言的合法性,那么在这一代确立的是现代诗歌情感的合法性。所以很多第二代的现代主义诗人都是抒情圣手,可以说他是现在我们所理解的巴西人性情的缔造者之一。

卡洛斯·德鲁蒙德·德·安德拉德(1902-1987)

另外还有一个是开幕式上的诗歌的作者卡洛斯·德鲁蒙德·德·安德拉德,他跟维尼休斯刚好相反,这两个人都是写诗特别重感情的,但是一个激情,一个冷峭。维尼休斯是以打了鸡血一样对女性的激情而著称,而卡洛斯的诗特别冷,但是是那种比较温暖的冷,像老舍早年写的那些对市井观察,对市民情感的把握一样。他的名言就是,“我只是一个和自己斗争的战斗者”。巴西80年代末的货币,有他的头像。

若昂爱上了特蕾莎,特蕾莎爱上了莱蒙多,

莱蒙多爱上了玛丽亚,玛丽亚爱上了若阿金,若阿金爱上了莉莉,

莉莉谁也没爱上。

若昂去了美国,特蕾莎进了修道院,

莱蒙多死于一场灾祸,玛丽亚和姨妈住在一起,

若阿金自杀,莉莉嫁给了J.平托·费尔南德斯,

后者从未出现在之前的剧情里。

(胡续冬 译)

花与恶心

被我的阶级和衣着所囚禁,

我一身白色走在灰白的街道上。

忧郁症和商品窥视着我。

我是否该继续走下去直到觉得恶心?

我能不能赤手空拳地反抗?

钟楼上的时钟里肮脏的眼睛:

不,全然公正的时间并未到来。

时间依然是粪便、烂诗、癫狂和拖延。

可怜的时间,可怜的诗人

困在了同样的僵局里。

我徒劳地试图对自己解释,墙壁是聋的。

在词语的皮肤下,有着暗号和代码。

太阳抚慰着病人,却没有让他们康复。

事物。那些不引人注目的事物是多么悲伤。

沿着城市呕吐出这种厌倦。

四十年了,没有任何问题

被解决,甚至没有被排上日程。

没有写过也没有收到任何一封信。

所有人都回到家里。

他们不怎么自由,但可以拿起报纸

拼读出世界,他们知道自己失去了它。

大地上的罪行,怎么可以原谅?

我参与了其中的很多,另一些我躲在一旁围观。

有些我认为很美,让它们得以出版。

柔和的罪行助人活命。

错误像每日的口粮,分发到家中。

烘焙着邪恶的狠心面包师。

运送着邪恶的狠心牛奶贩。

把这一切都点上火吧,包括我,

交给1918年的一个被称为无政府主义者的男孩。

然而,我的仇恨是我身上最好的东西。

凭借它我得以自救

还能留有一点微弱的希望。

一朵花当街绽放!

它们从远处经过,有轨电车,公共汽车,钢铁的车河。

一朵花,尽管还有些黯淡,

在躲避警察,穿透沥青。

请你们安静下来,停下手里的生意,

我确信一朵花正当街绽放。

它的颜色毫不起眼。

它的花瓣还未张开。

它的名字书中没有记载。

它很丑。但它千真万确是一朵花。

下午五点钟,我坐在一国之都的地面上

缓慢地把手伸向这尚未明朗的形状。

在山的那边,浓密的云团在膨胀。

一个个小白点在海上晃动,受惊的鸡群。

它很丑。但它是一朵花。它捅破了沥青、厌倦、恶心和仇恨。

(胡续冬 译 译自作者1945年诗集《人民的玫瑰》)

这是奥运会上朗诵的他的诗,是一首反独裁的诗。他这个人比较有趣。他们家让他去学药,因为觉得当医生是一个比较受人尊敬的职业。他学了医药之后,没有一天在医院里干过,在家闲着,为了呼应圣保罗现代艺术周那帮人,他十几岁,小小年纪在本地办了一份刊物,那个刊物就叫《杂志》。结果他有一个老乡发达了,在本地州政府担任要员,然后就把他拉去到州里头担任一个类似于幕僚的角色,然后没过几天那个哥们更发达了,当了教育部长,然后把这个哥们拉过去当教育部办公厅主任,就相当于这个哥们是被老乡拉着,不是那么特别情愿地从政了,一辈子就一直在公务员的序列里面,一直最高干到了教育部部长。

但是1930年到1945年这段时间,是我刚才说瓦加斯独裁时候,大量地清理共产党人。卡洛斯本来是一个民俗爱好者,后来一不小心读了《资本论》,特别迷马克思。这首诗里,其实可以从经典的马克思主义角度读出阶级、囚禁、商品拜物教,就作者自身而言它折射出一个非常尴尬的处境:诗人既在独裁制度政府里面供职(还是很高的职务),但他的思想又是独裁政府每时每刻都要歼灭掉的思想敌人。

后来这本诗集出来以后,他马上就辞职了。他在出1943年、1945年那两本书时,作为一个教育部的高官,诗集却是在地下出的,因为这里面有他当时受《资本论》影响写的一些东西。但是后来巴西到1945年以后,专制政府解体,1964年又重新回到更加可怕的军政府。在1945年到1964年差不多20年的黄金时期,卡洛斯在黄金时期的政府里面继续做事,是非常好的一个公务员,他写的政府工作报告也非常有特色,教育部工作报告现在都作为文学散文来阅读。

他在后来的诗作中一直捕捉到巴西民众在性上比较随意的一面,当然这个随意的一面经常被欧洲和美国,包括像我们中国,把它放大化到一个非常夸大的地步。人家是作为一种活法,作为一种风格来对待啪啪啪问题,而不是作为一种泄欲模式,这首诗就很典型。

直面近况

哦!愿我们活得色眯眯

(甜蜜蜜地色眯眯)

我们凭什么要比葡萄牙祖先们

更加守身如玉?

哦!愿我们成为航海家、

探险队员和战士

愿我们一切都随心所欲

但首先要色眯眯。

下午或许会很忧伤

姑娘们或许会让你遭受重创

比如,一拳打在你眼底

(色眯眯呀色眯眯)

你的朋友们对你最近的转变

讪笑不已。

他们原本以为

惟有自杀才能最终破局。

可怜的家伙们,他们不懂得

最好的活法就是色眯眯。

把这句话告诉你的邻居,

告诉有轨电车的司机,

告诉所有那些

活得百无一用的物体,

告诉戴眼镜的男人

和拎着洗衣筐的女人们。

对所有人说:我的姐妹兄弟,

何不试试活得色眯眯?

(胡续冬译)

这也是经常被引用的一首诗,这是一种生活态度。好多人觉得这种巴西的随便,其实骨子里就是人们对抗压抑的一种办法。好多人觉得你心情不太好,在其他国家是唯有自杀才能最终破局,但是在那儿可能色眯眯一下就解决了。

他去世以后发生了一件很有趣的事。卡洛斯一辈子都是一个好父亲、好丈夫,当然也有出轨,而且是很著名的出轨——跟其他的学者抢一个情人,在地上暴打。但是他这辈子没有离过婚,保持着一个非常严肃的好爹、好丈夫的形象。80多岁死了,在他的抽屉里发现了好多好多纯毛诗,都是他晚年写的。一个老爷爷,七八十岁了,在抽屉里藏了好多这种诗,他自己都不敢发出来,后来他死了之后没有多久,出版商如获至宝,把它重新汇编成叫《自然之爱》,卖得极其火爆。

现代主义的第三阶段:从语意装置到多媒体艺术

若昂·卡布拉尔·德·梅洛·内托(1920-1999)

编织早晨

1

单靠一只公鸡编织不了整个早晨,

它通常需要其他的公鸡。

一只公鸡叼起它的啼叫

甩给另一只,另一只公鸡

叼起它前面一只公鸡的啼叫

再甩给另外的一只,另外的公鸡们

和更多另外的公鸡们一起

把鸡鸣里阳光的丝线穿来引去。

因此,从一面纤薄之网开始,早晨

得以被所有的公鸡编织下去。

2

在万物之间,它扩展成一面光屏,

它撑起了一个光帐,以让万物进入,

它包容着万物,在光蓬里

(早晨)摆脱了形状的束缚,四处滑动。

早晨,如此空灵的织物做成的光蓬,

它已然织就,自行飘悠:一个巨大的光球。

(胡续冬 译)

这是非常抽象的一首诗,但是每一个都是靠具体的、可感的、细节高度形象化的视效展开的。比如说他在虚和实之间的跳切是非常自如的。读他的诗,你会感觉到有一种当代艺术一样的画面感或者是一个建筑的感觉出来。但是你要问他,打死都不要相信他,他逼急了会告诉你这是什么意思,但是我觉得这只能是玩笑,他说这是“他作为一个共产主义者描绘出来的一个世界观,就是劳动人民创造了世界”。好吧,如果我们接受他这个说法,就是人民史观的话,劳动人民创造世界,他的这个劳动人民创造世界的演绎方式那么卡哇伊,用公鸡的啼叫编织出一个世界。你再想想我们,以同样的史观缔造出了一大堆50年代到70年代这些垃圾产品。

腹地农民在说话

1)

腹地来的农民变着腔调说话:

从他嘴里出来的词语像是包装好的蜜饯

(糖做的词语,丸状),裹在光滑的

语调的糖衣里面,变得更甜。

但在话音的底层,石头的内核

依旧尖利,来自岩石之树的石头杏仁

落回了他的家乡:

它只能在石头中表达自己。

2)

正因此,从腹地来的农民很少说话:

词语的石块磨烂了嘴,

用石头的语言说话是疼痛的;

使用这种语言的人说话都用尽全力。

正因此,他说话很慢:

他必须小心地搬运词语,

他必须用舌头使词语变甜,把它们变成糖;

这工作要耗去大量时间。

(胡续冬 译)

他虽然在描述腹地来的那种木讷的闰土式的沟通很困难的农民,但我觉得这首诗某种意义上是一个原诗,就是关于写作的一个诗,实际上他是拿腹地农民来自况,诗歌写作就是让石头慢慢地磨,到慢慢变甜的那么一个过程。但是如果你看它表层的意义,来看他作为对腹地农民形象的这么一个描述的话,我觉得是高出很多很多所谓社会主义的诗人的。

费雷拉·古拉尔(1930— )

没有空位

豆子的价钱

入不了诗。大米

的价钱

入不了诗。

诗里装不进燃气

电灯电话

装不进

偷来的奶

偷来的肉

偷来的糖

偷来的面包

小公务员

入不了诗

诗里装不进他饥饿的薪水

和他在卷宗里

闭塞的生活。

诗里也装不进工人

任其在黑暗的车间里

研磨钢和煤的日子

——先生们,因为诗歌

关上了门:

“没有空位”

诗里只装着

没有胃的男人

云端的女人

没有价格的水果

先生们,诗歌

既不发臭

也没有芳香

(胡续冬 译)

这首诗是在驳斥、抵制在军政府期间还能公开发表的那些诗,认为那些诗没有一首诗应该有的臭味或者香气,装不下所有的应该装的东西。这个哥们当时非常激进,也是个左派,也入了共产党(今天我们讲的一大串人都是共产党员)。但是这几年尤其是进了巴西文学最高殿堂——巴西文学院的时候(类似于法兰西学院),进去后变得非常腐朽、僵化,一天到晚在替利益阶层说话。他最近刚和另外一个老头吵了一架,这个老头叫奥古斯都·德·冈波斯(1931- )。

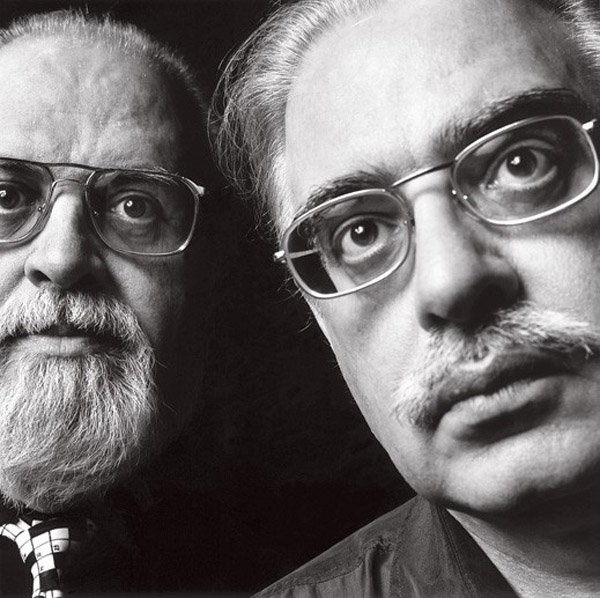

阿罗尔杜·德·冈波斯(1929-2003)和奥古斯都·德·冈波斯(1931- )

你不要以为他们看着写得很简单,像中国好多当代艺术家他其实工笔特别差,以为玩个抽象的大家看不出来问题。这帮人语言功底特别过硬,葡语当然没得说了,这帮人英语、意大利语、法语非常好,然后为了翻译一个目标可以专门学一种语言,他们为了翻译马雅可夫斯基学了10年的俄语,马雅可夫斯基那种阶梯式的未来主义的形式感其实也是他们创作的源头之一(当然最后他们已经超越那个东西了)。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司