- +1

走近陈子昂,听见他在旷野中呼喊的孤独 | 此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

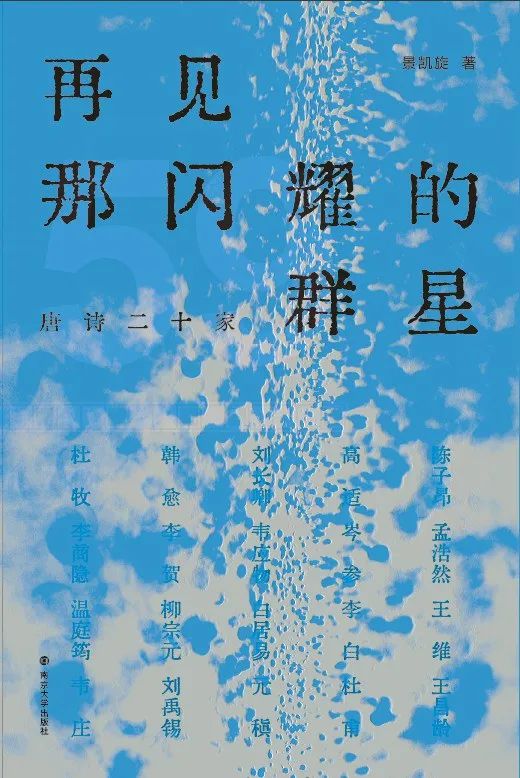

“诗歌是唐代文人的事业,渗透到社会生活的各个方面。通过诗歌,我们可以进入唐人的精神世界,从中寻觅到自己的知音。在精神层面,现代人并不比王维、李白、杜甫、白居易、柳宗元、李商隐高明多少,因为现代科学理性并不能解决生命意义的问题,而诗歌的作用正在于彰显意义。人生归根结蒂是不完美的,它需要不断地解释。”

这是南京大学海外教育学院教授景凯旋写在诗歌随笔集《再见那闪耀的群星》前言中的话,在这部作品里,他游历于唐诗的世界,从二十位诗人的生平和作品入手,寻绎中国人观念与价值的缘起,比如天人之际、自我意识、时间观念和感觉方式,以及诗人的心路历程、审美情趣、价格品质和艺术技巧。

他笔下的陈子昂:

陈子昂是唐代个从群体意识中挣脱出来的诗人,他在旷野中呼喊的孤独具有文化史上的意义,那不是生命的感伤,而是自我意识的觉醒。

李贺:

这位短命的天才诗人,就像流星一样划过璀璨的唐诗星空,让读者神迷目眩,又使我们超越了日常生活的平凡感觉,意识到生命的终极脆弱而无助。

李商隐:

李商隐将传统的艳情诗改造成爱情诗,完成了诗歌史上的一次飞跃。这些情诗无疑不属于传统的游子思妇,而是道出了男女情爱的本质:爱在终极意义上的不可实现性。

唐诗的价值是永恒的,它是人性悠长的回响。今天我们重读唐诗,重温诗人的re人生历程,或许会有一种更深切的感受。

《再见那闪耀的群星:唐诗二十家》

作者:景凯旋

南京大学出版社

陈子昂:念天地之悠悠

初唐诗坛的面貌是与新王朝的巩固相适应的,科举制度笼络了大批中下层士人,同时促成了文化的发展。社会承平气象需要诗歌的点缀,围绕在唐太宗周围的都是一些台阁馆臣,只会写歌功颂德的应制奉和诗,或宏丽雅正,或绮错婉媚。到了武后、中宗朝,诗坛的中心仍是一群京城诗人。尽管“四杰”曾带来一点生机,但仍不免后人“轻薄”之讥,难以扭转承齐、梁而来的靡丽风气。而沈、宋的近体诗“回忌声病,约句准篇”,写诗注重声律、限定句型,五言近体的格式在他们手上得以成熟。他们之所以成为朝廷所重视的台阁诗人,与崇奉规则的近体诗形式也有关系。

那是一个注重形式的时代,遵循规则的诗歌样式象征着帝国的严整秩序,帝王的喜好成为诗歌的唯一标准。武则天游洛阳龙门,令众官员赋诗,左史东方虬最先完成,被赐锦袍,当读到宋之间的诗时,武后大为赞赏,又将锦袍夺回赏给他。中宗驾幸昆明池,群臣应制赋诗,命上官婉儿选一首新翻御制曲,凡未选中者从彩楼上掷下,最后独剩沈佺期、宋之问的诗。沈诗末句是“微臣雕朽质,羞睹豫章材”,宋诗末句是“不愁明月尽,自有夜珠来”。上官婉儿评道,前者“词气已竭”,后者“犹涉健举”,于是判定宋之问为最终胜出者。

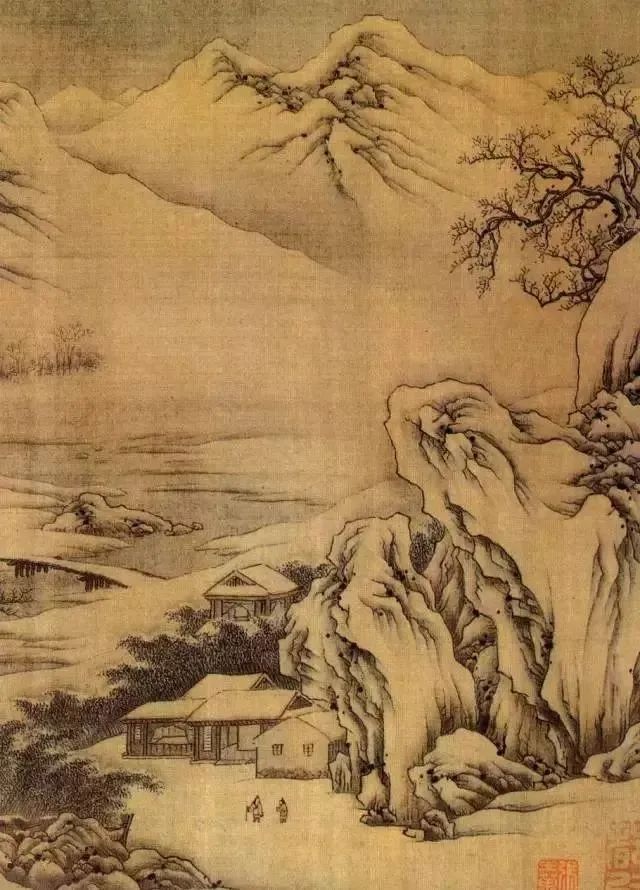

唐 李思训

《江帆楼阁图》

这就是当时的诗坛,尽管有技巧的讲究、韵律的工致,但心灵极度贫乏。读了这样的诗,我们简直要怀疑此前从来没有过《诗经》和屈原,也没有过汉魏诗歌。初唐诗对声调韵律的重视,只是加强了汉语言的形象功能,而不是思维能力。不过,帝王的喜好也培养了整个社会崇尚诗歌的风气,就连贵族妇女也活跃在诗坛。这种前无古人后无来者的现象对于诗歌的发展是有利的。

然而,对于这群生活在政治文化中心、追名逐利的京城诗人来说,开创新的诗风是不可能完成的任务。诗风的改变注定要由远离京城的边缘诗人发起。这时,蜀人陈子昂来到了京城,带着不谙世故的耿直,甚至还有一丝桀骜不驯。

边远的蜀文化自古就与中原文化不同,崇尚的仍是先秦的士风,任侠使气,平揖公侯。陈子昂少年时便曾因击剑而伤人,后来慨然立志,学百家纵横之术,自负有经纬之才。他的到来注定成为唐诗史上的一件大事。

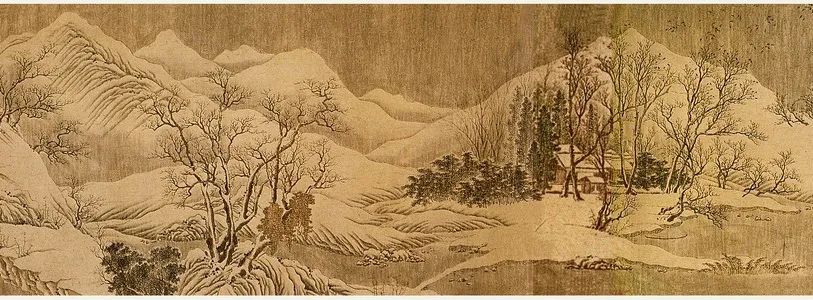

唐 王维

《江干雪霁图》(局部)

相传陈子昂初入京时,为了扬名立万,还玩了一把行为艺术,在大街上豪掷千缗,购下一把胡琴,然后当街摔碎,对周围人说,这不过是贱工之役,我陈子昂有诗文百轴,却不为人所知。此举顿时引起轰动效应,一日之内,名噪京都。

这或许是后人编出来的故事,却也是即将到来的盛唐诗元气充沛的反映。颓靡轻薄的诗坛是要由警世之言来打破的,这一警世之言便是陈子昂那篇著名的《与东方左史虬修竹篇序》:

“

文章道弊五百年矣。汉魏风骨,晋宋莫传,然而文献有可征者。仆尝暇时观齐、梁间诗,彩丽竞繁,而兴寄都绝,每以永叹。思古人,常恐逶迤颓靡,风雅不作,以耿耿也。一昨于解三处,见明公《咏孤桐篇》,骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。遂用洗心饰视,发挥幽郁。不图正始之音复睹于兹,可使建安作者相视而笑。

序题中的东方虬就是那个写应制诗输给宋之问的左史官,此文应是陈子昂入京应试时所作。唐代以诗文取士始于武后临朝,此后,士人想要入仕,就得先向名人显宦投献诗文,以求存举。可见东方虬在当时是一个颇有影响的人,史载他曾夸口,百年后其名字可与“西门豹”三字作对。《咏孤桐篇》虽今巳不存,但由其诗题看,与陈子昂《修竹篇》的诗旨应属同一类型。《修竹篇》诗写道:

”

春木有荣歇,此节无凋零。

始愿与金石,终古保坚贞。

这正是所谓的“正始之音”,它既是对东方虬的赞誉,也是陈子昂的自喻。

更重要的是,陈子昂在这篇诗序中为当时的诗坛指出了一条革新之路。诗歌的灵魂不是形式,而是内容,诗歌应当回归传统,革除“采丽竞繁,而兴寄都绝”的齐、梁艳风,恢复“汉魏风骨”和“正始之音”。序中“五百年”的概数令人联想到孟子“五百年必有王者兴,其间必有名世者”的预言,可见陈子昂是多么自负。

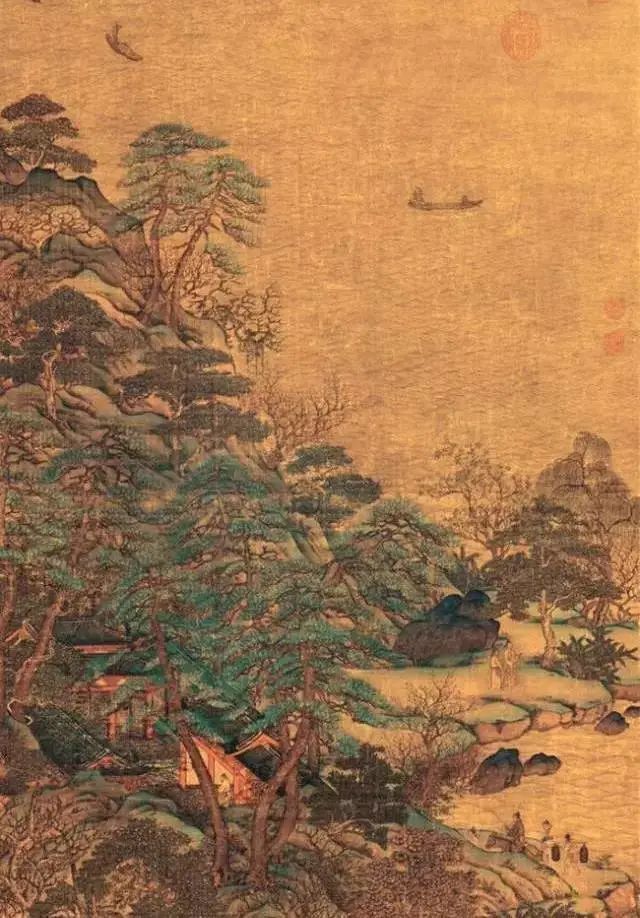

唐 李昭道

《春山行旅图》

我们不知道此篇诗序的具体作年,也不知道东方虬是否对陈子昂的入仕发挥过作用。据陈子昂友人卢藏用《陈氏别传》,陈子昂“年二十一始东入咸京,以进士对策高第”。但是,这条记载是有误的,陈子昂此次乃是赴洛阳应试,落第后又返回家乡。高宗永淳元年(682),陈子昂再次赴洛阳应试,终于进士及第,释褐将仕郎。他有《度荆门望楚》一诗,就作于高宗调露元年(679)他初次出蜀之时。

“

遥遥去巫峡,望望下章台。

巴国山川尽,荆门烟雾开。

城分苍野外,树断白云隈。

今日狂歌客,谁知入楚来。

这首近体诗视野开阔,笔力劲健,已尽显盛唐气象。美国汉学家宇文所安注意到陈子昂喜欢用“断”和“分”之类动词描写空间关系,以“表现视觉的延续性被打断”和“视觉在延续中断后又重新开始”的意境。1但在当时及此后的唐代诗人心目中,陈子昂最有成就的还是他的古体诗。

《旧唐书·陈子昂传》载其“初为《感遇诗》三十首,京兆司功王适见而惊曰:“此子必为天下文宗矣!'”今存陈子昂《感遇诗》三十八首,显然不是一时一地之作,且大都作于入仕之后。但《感遇诗》为他赢得“天下文宗”之美誉,应当不是太夸张的说法。

与近体诗相比,古体诗代表的是现实关怀,而非粉饰秩序,这是陈子昂喜欢写古体诗的重要原因。那些崇尚古典诗歌的士人是看不起宫廷诗人的,对他们来说,诗歌的体裁是“有意味的形式”。近体诗一开始的定位就是声律和词藻,而古体诗则有“汉魏风骨”与“正始之音”的传统作为先导。

唐 佚名 《宫乐图》

自陈子昂后,大凡强调诗歌要有现实内容的诗人,都对陈子昂推崇备致。我们看杜甫“终古立忠义,感遇有遗篇”(《陈拾遗故宅》)、韩愈“国朝盛文章,子昂始高蹈”(《存士》)的评价,便可知陈子昂在这两位大诗人心目中的地位;而萧颖士称“近日陈拾遗子昂文体最正”,梁肃赞“陈子昂以风雅革浮侈”,更是点出他的创作在诗风转变中的作用。

所谓“忠义”“高蹈”“风雅”,实际上都是指诗歌具有真情实感的内容与慷慨刚健的情怀。

“

兰若生春夏,芊蔚何青青。

幽独空林色,朱蕤冒紫茎。

迟迟白日晚,袅袅秋风生。

岁华尽摇落,芳意竟何成。

——《感遇》其二

本为贵公子,平生实爱才。

感时思报国,拔剑起蒿菜。

西驰丁零塞,北上单于台。

登山见千里,怀古心悠哉。

谁言未忘祸,磨灭成尘埃。

——《感遇》其三十五

香兰、杜若在林中默默地绽放,仿佛它们的存在就是为了显出自身的高贵,但高贵的事物总是短暂的,春去秋来,草木摇落,又有谁能真正欣赏?自宋玉创造出“摇落”这个词,它就具有了某种悲怆的意味。不同于凋谢是一片一片地坠落,摇落则是铺天盖地地坠落,给人一种寥廓无边之感。它在人们心中往往意味着无可避免的岁月的凋零与生命的落寞。

诗人的情绪是波动起伏的,“感时思报国,拔剑起蒿莱”,当他奔赴边关时,古人的英雄豪气在胸中激荡,那种战死疆场的光荣、勇敢的先秦贵族品质,是他所向往的。

与陈子昂的诗相比,宫廷诗确乎是太妩媚柔弱了。

原标题:《走近陈子昂,听见他在旷野中呼喊的孤独 | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司