- +1

文物细读丨商鞅方升

原创 上海博物馆 上海博物馆

商鞅方升是商鞅为秦国变法统一度量衡时所监制的标准量器,方升较窄的一端有一中空柄,其余三个侧面与底面都刻有铭文,铭文可分为两组。方升的体量并不大,通长18.7厘米,宽6.9厘米,深2.3厘米,容积为202.15毫升,也就比手略大,然而这样一件小型青铜器却受到了极大的重视,因为它见证了湮远历史中的重大节点,更作为一件标准量器,成为中华文明经济秩序奠基之途上的“强国重器"。

商鞅方升 战国中期.秦

上海博物馆藏

一、青山不老商君法:商鞅方升的铭文与故事

商鞅方升作为标准量器是用于计量容积的,而古代量器多用于计算农作物的多少,是商品交换和农业赋税征收的重要参照标准。其上镌刻的铭文意义重大,显示了它历经的商鞅变法统一度量衡和秦始皇统一中国两个重大历史节点。时至今日,商鞅方升也是商鞅变法唯一的实物例证。

于是以鞅为大良造。……为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡文。居五年,秦人富疆,天子致昨于孝公,诸侯毕贺。——《史记·商君列传》

商鞅本是卫国人,姓公孙氏,故又称卫鞅、公孙鞅,后因成功收复为魏国所据的河西而受封商君。秦孝公元年(前361年) ,孝公为强秦,下令求贤,商鞅入秦国说服孝公实行变革,驳斥守旧派“法古” “循礼”的主张,倾力推行变法,先后任左庶长、大良造。在法令公布前,商鞅立木为信,取信于民。行新法之后,太子违犯新法,商鞅考虑不可施刑于君嗣,于是刑及太子之师。新法施行十年,乡邑大治,达到强国之效。

秦孝公十二年(前350年) ,秦国迁都咸阳并借此机会逐步开展第二次变法,商鞅普遍推行县制,改革了土地制度,实行更为合理的赋税制度,并且统一了度量衡。商鞅方升就是这一时期的产物。方升的一侧壁刻有“十八年,齐遣卿大夫众来聘,冬十二月乙西,大良造鞅,爱积十六尊五分尊壹为升” ,记述了秦孝公十八年(前344年),时任大良造的商鞅监制此件标准量器,并规定方升的容积,即十六又五分之一立方寸为一升的史实。这一段铭文显然是此器铸成后镌刻的,以记录方升制成。方升柄对侧刻有“重泉”二字,应为地名,在今陕西蒲城县,据推断是与前述铭文同时而刻,可能是此件方升当时的使用之地。

拓展

铭文考释

对于这段铭文中“齐遣卿大夫众来聘”一句的含义史家有不同的看法:一说指出,提及齐国卿大夫使团到访一事是与前面的“十八年”用意相同的,这样通过记录年内的一件大事来标记对应年份,是古人历史纪年的常用方式;而也有人认为齐国使团访秦正是前来商讨度量衡变革统一的相关问题,确与此件方升代表的制度变革相关.因为齐国的容量制度在战国后期确实有从四进制和十进制并用发展为统一使用十进制的变化。

分天下以为三十六郡……一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。——《史记·秦始皇纪》

秦始皇统一六国,推秦制而及天下,奠定了此后数千年中华文明的版图、制度与文化基础,当此鼎革之际,小小的商鞅方升再次跃然于历史舞台之上。方升底面刻有第一组铭文:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。乃诏丞相状(隗状)缩(王缩):法度量则不一歉(嫌)疑者,皆明一之。”这段铭文与前一段铭文时隔一百多年,记述了秦兼并六国、建立大一统帝国后,秦始皇命令丞相隗状和王缩将商鞅既定的标准推行至全国,代替列国复杂的量制,并将此诏加刻于方升。同时期方升另侧壁所刻“临”字则显示了它在始皇颁发诏书时,被发放到了“临”这一地方,以作为标准量器。

上海博物馆另藏有一件秦始皇时期的量器:始皇诏铜方升,它的器型与体量皆与商鞅方升十分相似,其外壁一侧的铭文也与商鞅方升秦始皇铭文相同,其容积为215.65毫升。考虑到当时的铸造技术限制以及年代久远导致的变形和积锈所带来的误差,可以认为始皇兼并天下后,基本沿用了商鞅时所定的容量单位、单位量值及标准器形,而商鞅方升正见证了这百年的延续与传承。

当然,除此之外,商鞅推行的诸多法令与规范都成为秦国崛起的基石,正如《韩非子.定法》言“商君虽死,秦法未败也”。在商君之法的基础上,秦作为中国历史上第一个大一统帝国,建立了一整套的中央集权国家机器,然而此时秦所统治的疆土难免具有长期分裂状态下的惯性,因此除了秦国律法的推行以外,统治者对于从各个方面将其融为一体作出了诸多努力。

商鞅方升(背面图) 战国中期·秦

上海博物馆藏

始皇诏铜方升 秦

上海博物馆藏

二、度量衡的统一与一国之基

一般认为,计量是指统一准确的测量,而计量活动的实际范围是非常广泛的,除了度量衡之外,诸如时间、温湿度等测量也包含在计量的范围之内,计量活动从其诞生之初就注定与人们的生活融为一体、密不可分。

原始人群通过劳动、生活和分配,对数和量逐步有所认识,并产生了表示数量的方法如结绳记事和按量估堆等。——丘光明《中国古代计量史》

在中国的历史记载中,计量活动从很早就开始被提及,而计量本身也从具体在某种社会生产活动中的应用,扩展到用于国家经济运作中的土地分配与赋税缴纳,乃至成为一种政治权威的象征。且以度量衡为讨论范围,度、量、衡,即对应今天的长度、容量、质量,至晚至西周时期,一套度量衡管理制度确已形成[1]。《史记·五帝本纪》中提及了黄帝“设五量”舜帝召集东方诸侯“合时月正日,同律度量衡”的事迹,尽管这些记载都已经难以确实地考证,但其显示了度量衡制度由来已久,并且至少在西汉司马迁著书之时,度量衡的统一已经作为国家统一、繁荣的重要标志而深入人心。而从更为具体的角度来看,大禹治水是一个典型的例证:

禹为人敏给克勤,其德不违,其仁可亲,其言可信:声为律,身为度,称以出......

左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。——《史记·夏本纪》

尽管我们并不知道当时是否的确以自己的身高和体重作为度量的标准,但是从各种记载之中可显见的是,禹在治水过程中运用测量工具进行了实地测量,并且至少建立了长度的基本单位。

夏朝建立以后,从实物赋税起步的赋税制度也应运而生,这也促使实物计量中统一标准的建立,与此同时,国家也需要对各种资源进行分配,尤其是对人们赖以生存的土地进行合理的测量与配给。在出现了剩余产品与商业活动后,以货币为媒介的交换逐渐取代了以物易物的交换方式,对于货物准确的计量成为价值判断和商品交换的依据。而无论是在赋税缴纳还是在市场管理中使用度量衡器进行计量都需要根据一定的标准,这套标准由政治权力制定、推行,以维持社会政治经济的稳定。然而记载舜需要与诸侯统一度量衡标准的做法也显示,在不同国家中,度量衡标准往往处于各自为政的状态,春秋战国时期无疑达到了中华大地上度量衡制度繁荣而混乱的一个顶峰,这一时期不仅各国之间的度量衡标准各异,一国之内随着不同政治势力的消长,度量衡制也在不断发生改变。

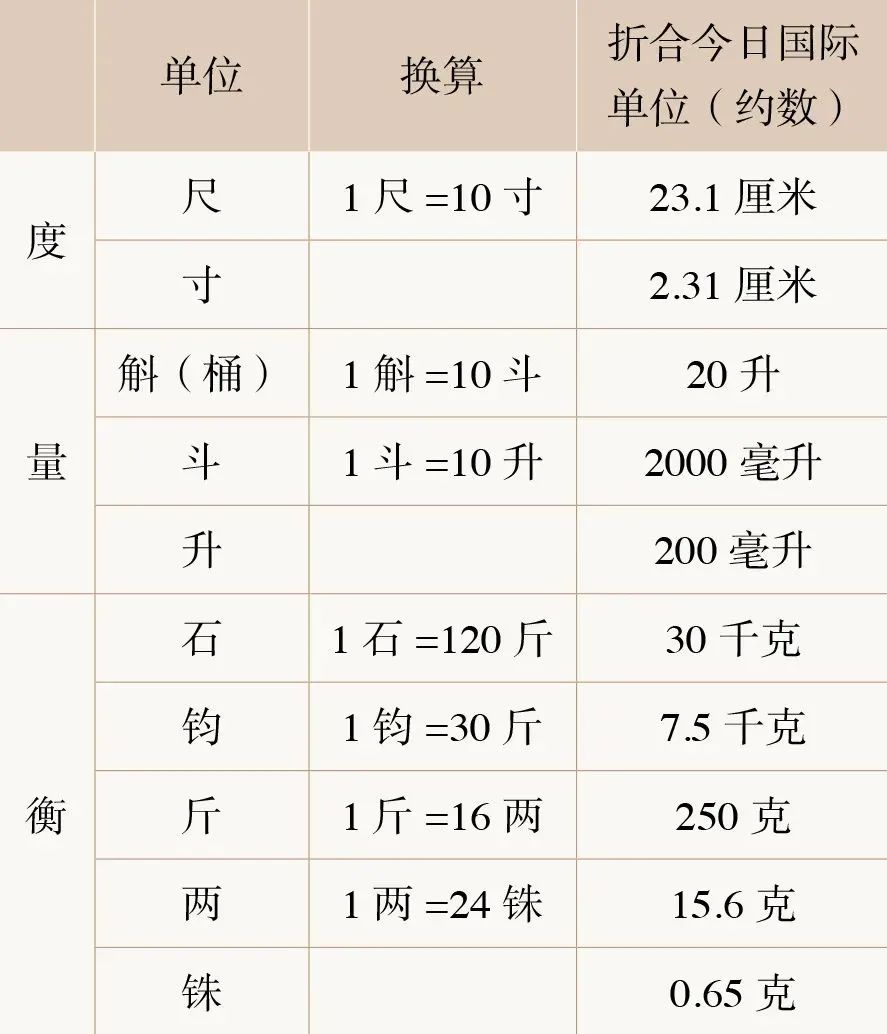

进入商鞅方升所见证的逐渐统一的时代,度量衡制度也呈现出一种乱后大治的面貌,秦朝在颁布一整套度量衡标准的同时,铸造了很多标准度量衡器以推进制度的实施。流传至今的百余件秦朝度量衡器上绝大多数刻有诏书,而将这些实物遗存与同时期的文书、后世的文献相结合,我们可以大略一窥秦朝时人们的长度、容量与质量概念。或许由于制作材质不易保存,至今并没有见到秦朝专用于“度”的器具,所以关于当时的长度单位与实际标准,多从文献记载与实物“量”器而来,而秦量、秦权则多有留存,使得我们今天能够知道一些通行的秦朝容量与质量标准。下表罗列了一些现今通过测量而知的、较为确定的秦朝度量衡单位:

从具体的实物遗存来看,出于不同的需要,这些量、权也呈现出多种大小,正如今天一整套的砝码或者不同容量的量杯。如目前发现的秦朝铜量的容量就有四分之一斗、三分之一斗、一升、半升等,商鞅方升恰是标定一升容量的一件铜量;陶量也有一斛六斗、一斗、半斗等。秦权则有从一石至半两的十数种。秦朝还制定了严格的检定制度,以防止在量衡器具上行舞弊之举。

秦朝度量衡的统一为中华大地上度量衡制度的发展奠定了基础,汉承秦制,度量衡单位与器物形制几乎无所更张,至西汉末年,在王莽托古改制的背景下,度量衡制度经过了大规模的考订与改革,方形成了中国古代最为系统、权威的度量衡理论体系,后由《汉书·律历志》收录为“审度” “嘉量” “权衡"各篇,这也成为中国度量衡制度系统成文之肇端。这一体系沿用至三国两晋时期,基本未有大变。

南朝梁、除两朝,升斗仍沿袭新莽旧制,每升约合200毫升。齐朝量制大于古升,约300毫升。北朝量制增长速度很快,北魏时每升“于古二而为一” ,约400毫升,其后又有增长。

至隋文帝统一全国,建立隋朝时,容量1升已增至约600毫升。——丘光明《中国古代计量史》

于是至隋朝再度统一时,再要恢复古制已经变得不合实际,便以北周的度量衡制度为标准,折合今日的单位:

1尺长约29.5厘米, 1升约600毫升, 1斤约660克。——丘光明《中国古代计量史》

除此之外,根据不同需要,度量衡上出现的“双重标准” ,即大制和小制也被固定下来,如有大尺、小尺,大升、小升等,以区分日常使用和特殊使用。隋文帝统一的这一套度量衡制度此后为历代沿袭,总体上没有太大的变化,例外的是,唐宋以降,重量单位的换算大多逐步改为了更便捷的十进制,并且容器的单位量值有所扩大,元明时期的一升就约合现今1000毫升了。

本文摘自上海博物馆编《70件文物里的中国》。

撰文|凌悦扬

初审丨石维尘

终审丨汤世芬

版权声明

上海博物馆(微信号:上海博物馆)发布的图文均为版权作品,仅供订阅用户阅读参考。其它网站、客户端、微信公号如需转载,请联系我们获得授权,并注明“上海博物馆”版权信息。敬谢!

原标题:《文物细读丨商鞅方升》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司