- +1

徐文堪︱无尽的思念 ——敬悼张永言教授并怀闻宥先生

今年5月初,突闻我国著名语言学家、四川大学中文系教授张永言先生(1927.12.4-2017.5.1)因病逝世的噩耗,顿时感到万分惊愕和悲痛。回忆起与张先生近三十年来的交往,不由得辗转难眠。寻出先生在上世纪九十年代写给笔者的几封亲笔信,展读再三,心情却始终不能平复,只能在混乱的思绪之下,断断续续写出一些文字,实在不足以表达对张先生的悼念之情。

张永言先生是四川成都人。1938年小学毕业,因当时日军侵略,不得不举家西迁郊区,无法升学。1939年,上海光华大学内迁建校,先生得以进入大学附中,继续学业。光华附中由著名教育家、心理学家廖世承先生(1892-1970)兼任校长,学风严谨,教育理念先进。先生在此刻苦攻读六年,屡次获得“品学兼优”奖学金,并阅览了大量书籍,掌握了英语等外国语文,为继续深造和治学奠定了坚实的基础,用先生自己的话说,中学时代使他“得益无穷,受用终身”。

1947年,张先生就读于四川大学师范学院教育学系。1951年,进入华西协合大学中国文化研究所,担任助理员。华西协合是一所私立教会大学,尤以医学院闻名全国。而先生任职的中国文化研究所,则由闻宥先生(1901-1985)主其事。闻先生生于现属上海的松江枫泾古镇,自幼博学多才,中岁筚路蓝缕,以启山林,是中国少数民族语言研究的开拓者和奠基人之一,功在国家。

1940年,闻先生从昆明来成都,担任该校教授兼中文系主任、博物馆馆长,同时主持中国文化研究所。那时正值抗战,大批知名学者云集西南,闻先生藉机先后聘请陈寅恪、刘咸、韩儒林、李方桂、董作宾、吴定良、吕叔湘、缪钺以及德国汉学家傅吾康、法国藏学家石泰安等来研究所任教或进行研究。同年9月,《华西协合大学中国文化研究所集刊》(西文名Studia Serica)创刊,这是面向国际学术界的研究刊物,采用横排和中文外文并存的印刷方式,至1950年共出版九卷十三册,在国际学界也有很大的影响。为人所熟知的诺贝尔文学奖评委、瑞典汉学家马悦然,在1948年来四川进行方言调查时,也曾受教于闻先生。他写的第一篇关于四川方言的论文,就发表在闻先生主编的刊物上。

张永言先生进入研究所后,广泛涉猎西文东方学文献,并得到闻先生的指导,是闻先生最得力的助手,两人师生情谊甚笃,终生相濡以沫。

建国后,随着1952年至1953年的院系调整,华西协合变更为医学院,其他文理学科则被调整到其他院校,中国文化研究所也停办了。闻先生转任四川大学教授。1955年,为了参加当时正蓬勃开展的民族语文调查和研究工作,离开成都去往北京,在中央民族学院(今中央民族大学)任教,直至去世。张先生经徐中舒先生(1898-1991)大力推荐,1953年起在川大任教,历任讲师、副教授、教授。1955年曾前往中央民族学院民族语文系研究班进修。“文革”后,张先生被评为四川省汉语史学科学术带头人、博士生导师,创办川大汉语史研究所,担任四川语言学会会长、国务院学位委员会第三届学科评议组成员。1990年荣获“五一”劳动奖章。先生还曾当选为第七、第八届全国人民代表大会代表。

张永言先生是我国当代杰出的语言学者,长期从事汉语史、汉语历史词汇学和语言理论的研究,博雅精深,学贯中西,始终立于学术前沿。在汉语史研究中,先生的目标是继承传统的雅诂之学,而在视野和材料上又有所拓展和延伸,突破前人的局限,以大量方言、民族语言以及外国语的材料与汉语古文献相印证,解决了不少国内外学界亟待解决的疑难问题,受到了广泛的赞誉。他的主要著作有《词汇学简论》(1982)《训诂学简论》(1985)《语文学论集》(增补本,1999),主编《简明古汉语字典》《世说新语辞典》等。其中《世说新语辞典》1992年由四川人民出版社出版;后扩充为《世说新语大辞典》,先生担任荣誉主编,蒋宗许教授等编纂,由上海古籍出版社于2015年出版。该书凡一百四十余万字,内容极为精审。

正因张先生在治学中一贯注重事实,准确分析材料,充分掌握国内外的研究成果,即使一字一词也绝不疏忽,所以研究结论极具说服力,为学界所公认。

在教学方面,张先生培养了众多高水平的研究人才,其中如香港教育大学讲座教授朱庆之先生、浙江大学教授汪维辉先生、南京师范大学教授董志翘先生等等,皆为其中翘楚,是现今汉语史教学和研究领域的骨干。

张先生的三部代表作《词汇学简论》《训诂学简论》《语文学论集》,得到复旦大学出版社的大力支持,通过责任编辑宋文涛先生的不懈努力,编为《张永言先生著作集》,已于2015年增订出版,这是先生留下的宝贵遗产。著作的出版也给先生晚年带来莫大安慰,其中详情,可参阅宋先生的大文《记张永言先生》。

我与张先生的交往,始于书信。大约是1987年末,我就《世说新语》中的“兰阇”一词的语源问题致信张先生,向他请教。彼时先生已名满天下,信发出后,心中略感不安,觉得行事有些唐突,不想先生立即赐复。自此之后,我就与先生不断互通音问,在上世纪九十年代最为频繁。先生给我的来信,总计在两百通以上,内容全部是讨论学术问题的。

与张先生见面,却是要到1997年。当年夏、秋之交,先生邀请我到川大汉语史所访问讲学,我虽然十分惶恐,但长者盛情不敢推辞,于是前往成都,在川大停留了半个月。在此期间,我拜会了张先生及其诸位弟子,参加了研究所内举行的学术会议,作了三场报告。先生还特地安排霍巍教授与我见面畅谈。霍教授生于1957年,任川大历史文化学院院长、藏学研究所所长、博物馆馆长等职,是教育部“长江学者”。他在西藏的考古工作举世皆知,如发现了西藏中尼边境吉隆的《大唐天竺使之铭》等等,也是国内对“高原丝绸之路”最有研究的学者,其真知灼见得自多年来艰苦的田野实践,着实让我获益匪浅。访问结束前,张先生又代表校方聘我为汉语史所兼职教授。现在回忆起这些,又想到多年来竟未能对汉语史所的工作略尽绵薄,有负张先生的期许,真是惭愧之极!

在1994年至2000年期间,我协助王元化先生(1920-2008)编辑丛刊《学术集林》,由上海远东出版社出版,共出了十七辑。我将《集林》二、三两辑寄给张先生,请他指正。先生看过后提出了许多宝贵意见。1995年正值闻宥先生逝世十周年,张先生为表示纪念,决定将1973年12月22日至1985年9月22日闻先生给他的书信八十八通编为《闻宥遗札》(内含闻先生给我的一封信,我无缘面谒闻先生,只有一次通信,原信已转赠张先生),经过精心整理之后,加上“注释”,并撰写“前言”,寄给《集林》刊发,《集林》在第五、六辑(1995年出版)全文刊出。这批书札正如张先生在前言中所说,“涉及面很广,具有学术、历史、文献、掌故诸方面的价值”,从中可以窥见闻宥先生“为人的风范和治学的特征”。

闻宥先生当年(1955)满怀热情赴京参加民族语文工作,不想在1957年被划为“右派”,此后长达二十余年,他在学术界“消失”了。闻、张两位先生尽管远隔两地,书信往来却从未间断,碍于身体原因,两位先生都无力远行,但都时刻关注国内外的学术信息,通过书信互相交流。闻先生曾几次想去成都与张先生面谈,但都未能成行。1980年8月15日闻先生信中说:“医生劝我不要外出,不但飞机绝不能搭,便是长途卧车亦可能有问题。小儿辈更竭力劝阻。因此我已决定放弃西来。估计在世之日,亦已无多,此后未必能再与兄等晤叙,思之黯然……何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。此愿不遂,遂拉杂奉陈,恨不能尽其万一也。”

闻宥先生不仅是蜚声中外的语言学家,还是诗人和书法家,对古代器物也有精深研究,尤以铜鼓和汉画像,造诣最深。他生平喜藏书,集拓本,存信札。2010年,为纪念闻先生诞辰一百一十年,得到国家古籍整理专项经费资助,文物出版社出版了《闻宥落照堂藏青铜器拓本》,共收拓片两百三十九器,其中商周器一百八十件,秦汉及以后器五十九件。闻先生存有与百余家学者往来书札,共约八百多封,颇为珍贵。台北“中央”研究院中国文哲研究所商请闻先生哲嗣闻广先生(中国地质科学院研究员,地质考古学家,尤精于古玉研究,已去世)和蒋秋华先生主编《落照堂集存国人信札手迹》(全书九百零一页),已在2013年12月出版。至于闻先生最重要的中英文语言学论文,则至今未能结集出版,只由其助手辑为一小册,1985年内部印行,实是一大憾事。

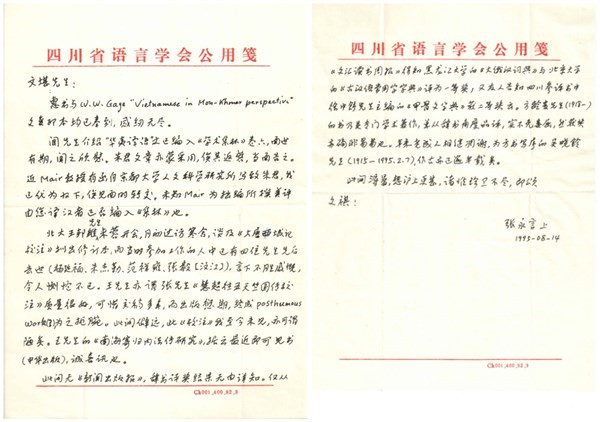

张先生是闻先生的传人,他给我的来信内容丰富,极具学术价值,以下仅录1995年夏的短简一通,并略作说明:

文堪先生:

惠书与W. W. Gage “Vietnamese in Mon-Khmer perspective”文复印本均已奉到,感纫无尽。

闻先生介绍“华夷译语”文已编入《学术集林》卷六,面世有期,闻之欣慰。朱君文章亦蒙采用,俟其返蓉,当面告之。近Mair教授有函自京都大学人文科学研究所写至朱君,我已代为收下,俟见面时转交。未知Mair为拙编所撰美评由您译汉者已否编入《集林》也。

北大王邦维先生来蓉开会,月初过访寒舍,谈及《大唐西域记校注》拟出修订本,而当时参加工作的人中已有四位先生先后去世(杨廷福、朱杰勤、范祥雍、张毅【汶江】)。言下不胜感慨,令人恻怆不已。王先生亦谓张先生《慧超往五天竺国传校注》质量很好,可惜交稿多年,而出版愆期,终成posthumous work (?),为之扼腕。此间僻远,此《校注》我至今未见,亦可谓陋矣。王先生的《南海寄归内法传研究》,据云最近即可见书(中华出版),诚喜讯也。

此间无《新闻出版报》,辞书评奖结果无由详知,仅从《文汇读书周报》得知黑龙江大学的《大俄汉词典》与北京大学的《古汉语常用字字典》评为一等奖;又友人告知四川参评书中徐中舒先生主编的《甲骨文字典》获二等奖云。方龄贵先生(1918- )的书乃是专门学术著作,单从辞书角度品评,实不免委屈,然获奖亦确非易易也。年来老成人相继凋谢,为方书写序的吴晓铃先生(1915-1995.2.7),作古已逾半载矣。

此间溽暑,想沪上更甚,诸惟珍卫不尽,即颂

文祺!

张永言上

1995-08-14

信中提到的朱君,即张先生弟子朱庆之(1956- )。Mair是美国宾夕法尼亚大学教授、汉学家梅维恒(1943- ),他曾为先生主编的《世说新语辞典》撰写书评,由我译为中文,刊于《学术集林》第四辑。《集林》第十五辑(1999年出版)还刊载过闻宥先生致徐中舒先生论学书札,由徐先生文孙徐亮功先生整理提供,张先生撰写“前记”。方齡贵先生(1918-2011)是我国著名元史学家、云南师范大学教授,所著《元明戏曲中的蒙古语》,由我任责任编辑,汉语大词典出版社1991年出版;后扩充为《古典戏曲外来语考释词典》,2001年由汉语大词典出版社与云南大学出版社联合出版。

信中提及的张毅先生(1924-1994),字汶江,毕业于四川大学外文系,一生坎坷,后任四川省社科院历史所研究员。除参加《大唐西域记》校注工作外,他主要的研究成果《往五天竺国传笺释》,1988年完成交稿,1994年由中华书局出版,学界评价甚高,奈何书出版当年,张毅先生已然过世。同样遗憾的是,日本学者桑山正进主编的《慧超往五天竺国传研究》,已在1992年由京都大学人文科学研究所刊行,未及参考。张毅先生还与人合译过现存阿拉伯文献中最古老的一部中国游记即《中国印度见闻录》(Akhbār a1-Sïn wa’l-Hind,写于九世纪中叶至十世纪初),并著有专书《古代中国与亚非地区的海上交通》,四川社科院出版社1989年出版。

2000年以后,张先生的视力和身体健康状况已每况愈下。先生一生未婚,从弟弟处过继一女名美意,定居加拿大,每年回国一次探望先生。而先生的日常饮食起居,则由弟弟一家照料。我与先生的联系也渐少,不过他还是几次给我写信,总是回忆起闻先生的往事。先生的书房兼卧室中始终挂着一张横幅,题款为“夜坐杂忆古今人词句,录奉永言吾兄存念。一九五三年秋闻宥”。他还特意找出保存多年的闻先生论著的若干抽印本,寄到我处,其中的印刷错误都已经闻、张两先生亲笔校改。窃以为先生深意,仍是希望闻先生的学术能够发扬光大。

2015年春,我收到征稿通知:为纪念张永言先生执教六十五周年和米寿,拟编辑出版论文集。我立即撰写了一篇小文《略谈印欧人的“故乡”及吐火罗人的起源问题》奉上,而其由来,则是张先生在讨论《高僧传》和《晋书》所记佛图澄说过的一句“羯语”时,引用了英国伊朗学家贝利(H. W. Bailey, 1899-1996)的伊朗语译释,并认为“其说亦有理有据。若然,则佛图澄为口操印度—伊朗语族某种语言的印欧人”,极具卓识。

纪念文集收文四十余篇,厚达七百六十九页,题为《汉语历史语言学的传承与发展——张永言先生从教六十五周年纪念文集》。经过编者的努力,在2016年5月由复旦大学出版社出版,上文提及的宋文涛先生仍担任责编。为了祝贺先生米寿生日(2015年12月4日),宋先生特意提前赶制样书五册,3日从上海飞赴成都,参加由先生亲属和及门弟子操办的庆寿宴会,将样书呈送先生过目。

2016年12月23日至26日,四川大学还举办了“第五届汉语史暨张永言、赵振铎、向熹教授学术思想研讨会”,来自全国近五十所高校百余名学者与会。我们都衷心祝愿先生长寿安康,讵料未及半载,先生竟归道山。纵观先生一生,与闻宥先生一样,因为种种原因,学术抱负未能充分施展。生前的志业与理想,还有许多尚未实现。我想,通过一辈辈后学的努力,将中国的语言科学一步步推向高峰,就是对先生最好的纪念。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司